因此,即使在封建时期,朝廷也会修建粮仓,以备上述紧急情况下及时救济。但如果国家粮仓不足,国王就会下诏或地方官员命令富裕家庭缴纳米粮,分发给穷人。这被称为“发賑”。大越全书说:“大治五年(1362年)仁旦八月,天下大饥荒,诏富民捐米济贫,并按等级封爵。”

阮朝嘉隆二年(1803年),嘉隆王巡游义安,在河征宫驻足,询问民情。国王见义安人民饥馑,便下令赈济。他下诏:“今年义安市又歉收了,老百姓脸色青得跟菜一样,我为他们感到惋惜。因此,将从仓库里拿出3.5万平方米大米发放赈灾,任何削减粮食的部长或村长都将被处以死刑。” 此外,今年特别税的十分之五将延期征收。”

明命四年(1823年)桂梅年秋季七月,朝廷颁布地方通报火灾的法令。因为此前,义安省义春、罗山、真禄三个县共有681户人家被烧毁。总督上报朝廷,明命国王下令每户发给2钱和1斗米。

武丹五年(明命五年,1824年),朝廷命令刑部尚书武春灿、海军大臣胡进孝和财政部次官阮公谈分头为义安饥民发放粮食。他们下令:“去年义安收成不好,就把仓库里的米分给百姓卖,可现在米价还是很高。我又想到百姓穷困,没钱买,沿路有人哭喊着要吃的,就得四处奔波寻找,总得想个办法帮忙。于是我命令宣参去城主府、下化府和演州府拜谒城隍,从仓库里取米分给百姓,到三月中旬就停止了。那些没来领米的贫民和病人,就被送到他们那里;死者也得到了丧葬费。”

Tham tri Vu Xuan Can 从义安省救援回来后报告说:“义安省有很多不要脸的人。有些富人不肯帮助别人,甚至穿着破烂的衣服和饥民争饭吃。分发结束那天,每人只发一钱六碗饭,孩子们只发一半。我看谁身体壮,就给少一点;谁身体瘦弱,就给多一点。”

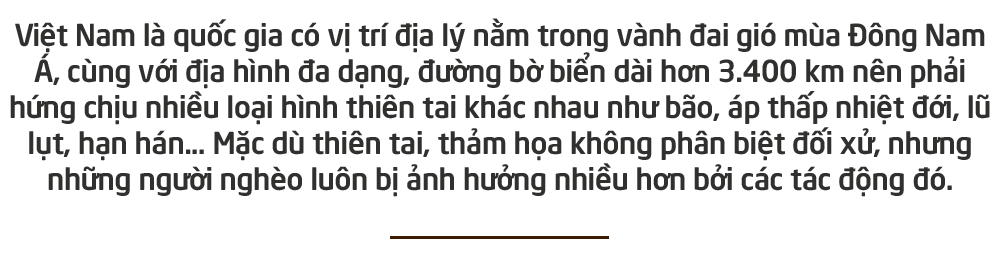

平戊戌年(1846年),乂安省发生特大风暴(风暴从二更开始,至黎明停止)。海平面比正常水平高出13-14米。40753户房屋被毁,696艘商船和渔船沉没,5240人被压死或溺亡。同城、安城和真禄县的沿海居民受灾更为严重(安城县一个300多人的村庄,仅存10余人)。

河静省也受灾严重:9160户房屋被毁,136艘船只沉没,157人死亡。绍智王“立即责令两省对受灾地区进行摸底,分清受灾面积大小,以便及时组织抢救。”绍治国王平五年间的一场风暴给清义静带来了巨大的影响,以至于官员武春灿不得不向国王承认:“从我小时候起,我就没见过像今天义安省这样毁灭性的风暴。”

嗣德年间,饥荒频发,对当时的经济社会生活造成了极为不利的影响。1848年,米价高涨,河静省人民生活十分困苦。1852年,整个承天省遭遇旱灾,粮食歉收。1854年,山西、北宁两省遭受蝗虫灾害。1856-1857年,北部各省遭受大面积水灾,导致次年各地发生饥荒。1859年,广南省发生饥荒。1860年,广平、广治、平定三省相继发生饥荒。1863年,全国粮食歉收,饥荒更加严重。1864年,就连首都广义、河静、义安等省也遭遇饥荒。

义安省历来被认为是一个自然灾害频发、土地贫瘠的地方,稻米产量尤其低下,人民的生活普遍不佳。有一年,义安省官员看到冬春稻米收成不佳,便请求将当年应缴纳的稻米税以现金形式抵扣。嗣德国王认为义安地势贫瘠,即使今年收成不错,也比其他地方差一些,于是便批准了……

此外,嗣德王还发给风灾、水灾、火灾、疫病、虎灾、饥荒等灾民班。如遇异常严重情况,必须立即报告(单个为常态,多个为异常,如遇风灾、虎灾等,亦属正常)。否则,须根据分配班的规程,查明具体情况。四部工作审议完毕后,年底财政部将立即进行总报告。

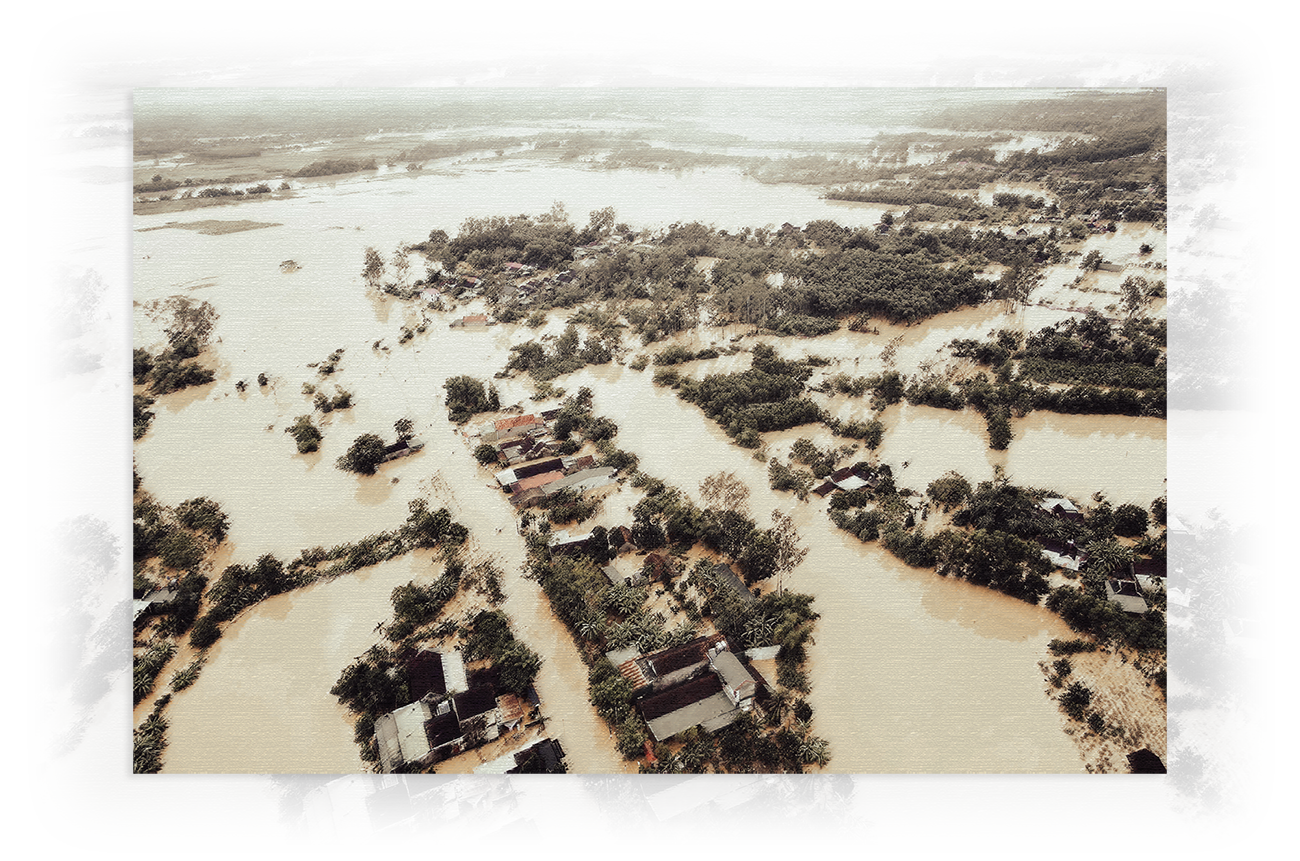

嗣德初年,乂安省再次遭受天灾饥荒,国库无力救济,百姓流离失所,饿死街头。当时,陈禄县(今乂禄县)东海乡姑丹村一位名叫阮春的“富翁”捐出2000钱家财,救济贫民。嗣德六年十二月二日的敕令明确记载了这一点:

(因为文字还比较清晰,所以我们省略了中文原文)

(翻译)敕令赐予乂安省英山县当舍乡东海乡古柱村阮春,今因捐资济贫,获财政部嘉奖,准任正九品百户,以劝孝。请遵行!

嗣德六年(1853年)12月2日。

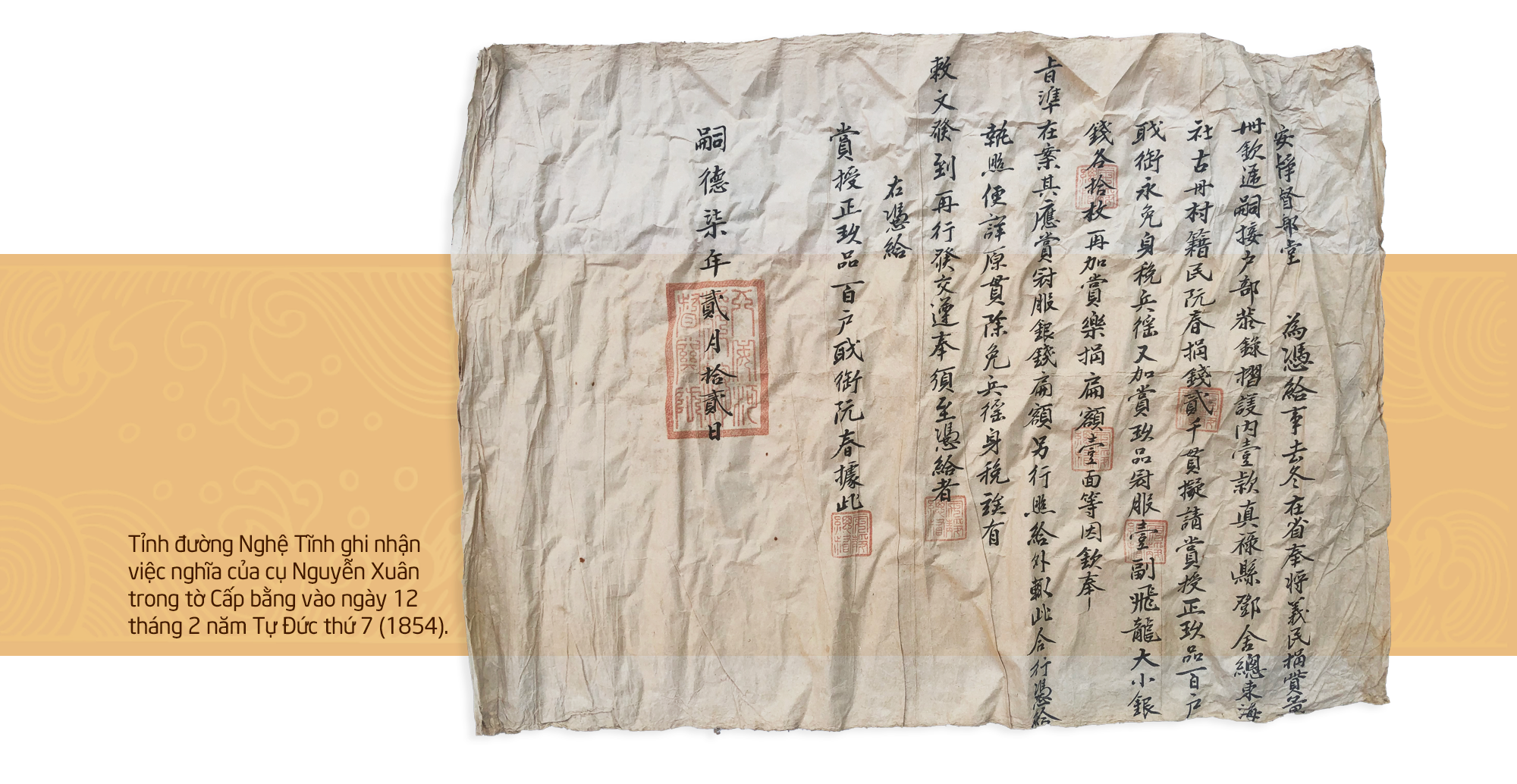

乂静省根据这项法令,于嗣德七年(1854年)二月十二日将阮春先生的功绩记录在奖状中:

(翻译)义安省和河静省省长。关于颁发证书:去年冬天,省里恭敬地提交了一份捐款志愿者名单。最近,我们收到了财政部的一系列文件和讨论,其中一项是关于一位名叫阮春的来自陈禄县当舍县东海乡姑丹村的人捐款2000钱。我们认为应该请求授予我们“正官范白虎”的称号,永久免除个人所得税和兵役,并授予一套九品官服、大小银龙各10盾,以及一个捐赠清单。恭遵奉旨,核发官服钱徽,除行考授外,即行发证,以证定旨,利详查籍贯,除免兵役及身分税,待旨至后再行发证,请恭遵。以上证件,务必送达受领人。

以上是程度。

授九品首领衔,百人统帅阮春,请照办。

嗣德七年(1854年)二月十二日。

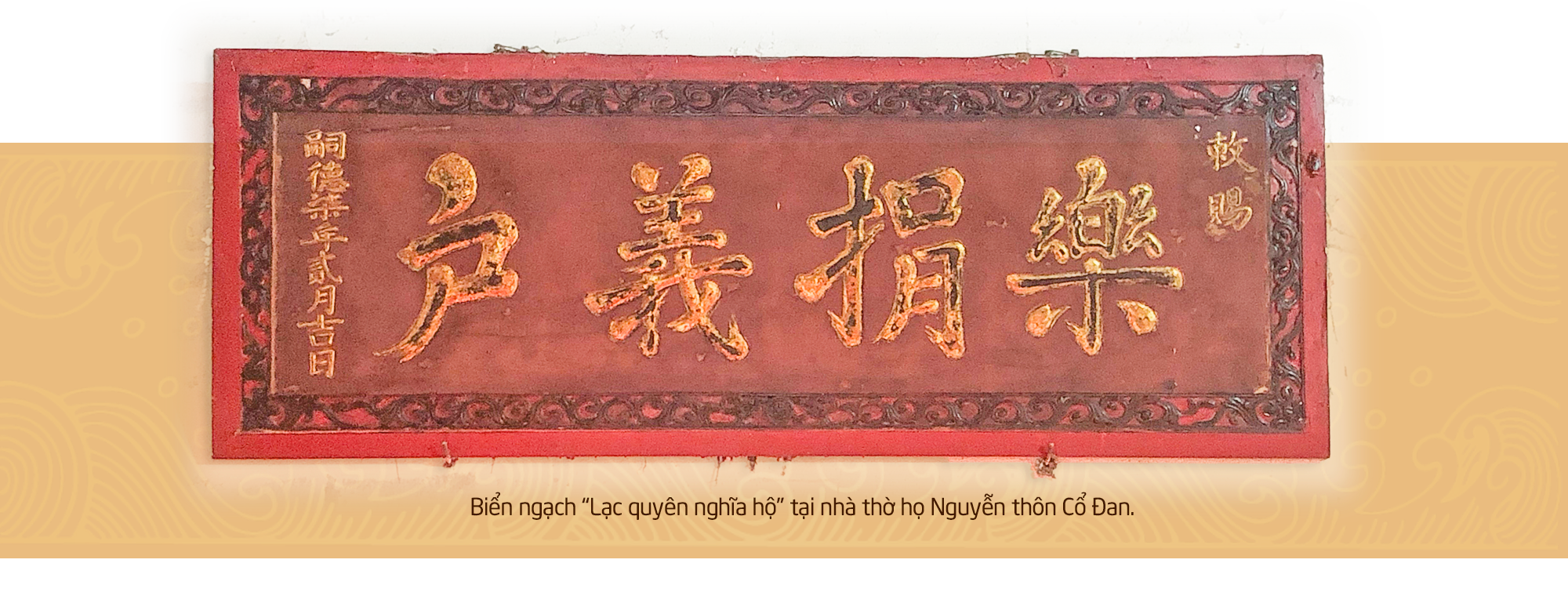

上述证书中提到的“捐献”匾额至今仍悬挂在阮古坛家庙最庄严的位置。历经岁月的沧桑,伴随着时代的变迁,匾额上依然保留着最初的字迹,印证着阮春先生当年对乂安人民的仁慈与慷慨。匾额上写道:

原来的:

敕赐

乐捐义户

嗣德柒年二月吉日

转录:

颜色:

向慈善机构捐款。

嗣德七年二月吉日。

翻译:

国王授予(法令):

从事慈善工作(NGHIA)的家庭(HOUSEHOLD)是自愿(LAC)向人们捐赠(QUYEN)。

此诏书是在嗣德七年(1854 年)二月的一个吉日颁布的。

以嗣德七年为基准,可知此诏书颁布于1854年,距今正好170年。

回顾上述牌匾的内容,我们可以确认皇家法令的内容是关于慈善活动的,其中主要有以下信息:

首先是“敕赐”两个字,是“君主誥命賞賜”(君主誥命賞賜)的缩写,意为君主(国王)赏赐给个人、某个机构或组织的物品、物品(有形的)或头衔、恩惠(无形的)……其中,“敕”字是诏书,是国王的命令,专属于国王,也只有国王可以使用这个词。被“敕赐”的地方和机构是阮朝的恩赐。

此外,嗣德王时期的慈善活动是有组织的,参与人数众多,既有个人,也有家庭……例如上文提到的阮春先生(家族)捐献2000钱赈济当地百姓的例子。没有证据表明阮朝颁布法令,让富人捐米救济穷人,并根据等级授予爵位与陈朝后期类似,但阮朝的慈善活动显然被归类为“义”,因为这是一种以自愿(快乐)精神服务社会利益的行为。阮春先生凭借这一慈善行为,除了获得“禄权”额度的精神荣誉外,也得到了朝廷的认可。“授正九品白虎,永免赋税及兵役,赐九品官服一套,大小飞龙银币各十钱”。

在封建时代,在社会层面,当一个组织或个人在勋章上被授予“赈都”时,就证明了该组织受到国王的恩赐,倍感荣幸。“赈都”+[勋章内容]两个字的附加,是为了使其在声誉和头衔上更加奢华尊贵。因此,带有“赈都”二字的勋章,肯定了该组织的尊贵地位。这确实是一项非常高尚和自豪的奖励,不仅对个人而言,也是受勋者家族、宗族和家乡的共同骄傲。

阮古丹家族后裔阮道草先生也补充道:“家族里的长辈们都津津乐道着全家和错丹故里获得乐权匾牌那天的故事。那天,全家和全村的人都兴高采烈,隆重地迎接匾牌。家族选择在家中最庄严的地方悬挂匾牌。当获得匾牌的人去世后,子孙后代会把它恭敬地挂在神台前,成为传家之宝。这也是一个美好的象征,让子孙后代铭记和传承家族的传统。”因此,五年后,阮先生一家继续从事慈善事业,为慈善机构捐款。这在嗣德十二年三月二十日的权帽上得到了清晰的体现:

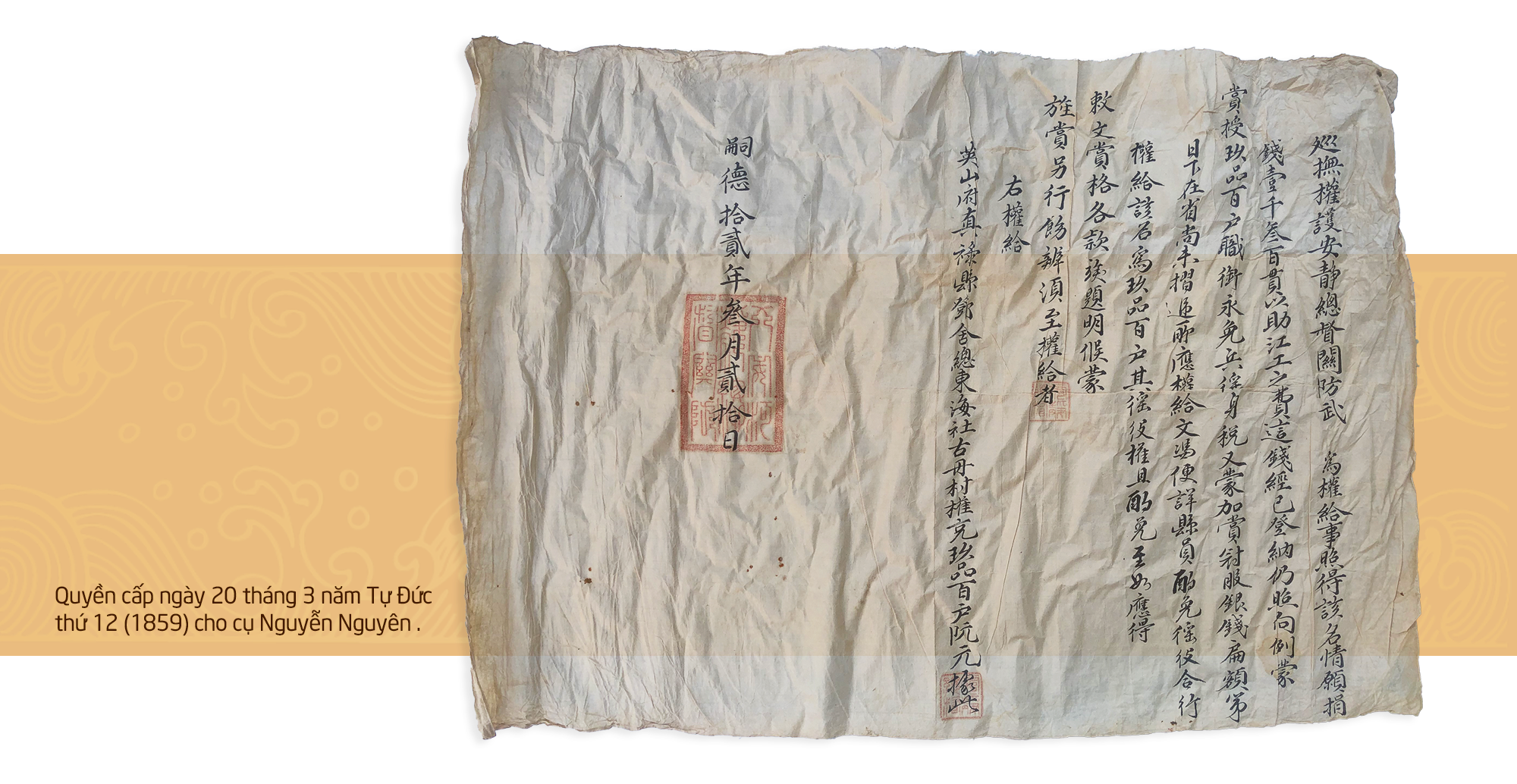

(翻译)省长,暂任安静省省长助理。关于颁发证书:

鉴于该人自愿捐献1300钱协助开凿河道,但根据先前的规定,他被感激地授予九品白虎官衔,永久免除兵役和个人赋税,并获赠各种官服、钱币和车牌。后来,该省尚未收到调任报告,因此认为应颁发临时证件,告知县级官员免除职务,并立即向该人颁发九品白虎临时证件。应暂时免除职务,直至颁奖令批准为止,并明确说明奖赏事项,立即执行工作。上述证件必须交给受奖人。

上述证明书发给:

任命英山府陈禄县当舍州东海乡姑丹村第九等百夫长阮元的权力,请以此为依据。

嗣德十二年(1859年)三月二十日。

【钤印】义安河静省总督。

阮朝时期,我国仍以农业为主,时常遭受自然灾害和水患,水利管理问题显得尤为重要。而且,由于大江大河尚无水量调节机制,治水灌溉成为重中之重。与以往的封建王朝相比,阮朝的灌溉工程规模更大,也更有系统。开凿河流的目的是为了平衡和调节水源的盈亏,使水利于水,不致于造成危害,有助于保障水资源,确保各种情况下的用水安全。因此,修筑堤坝或开凿河流是极其必要的。

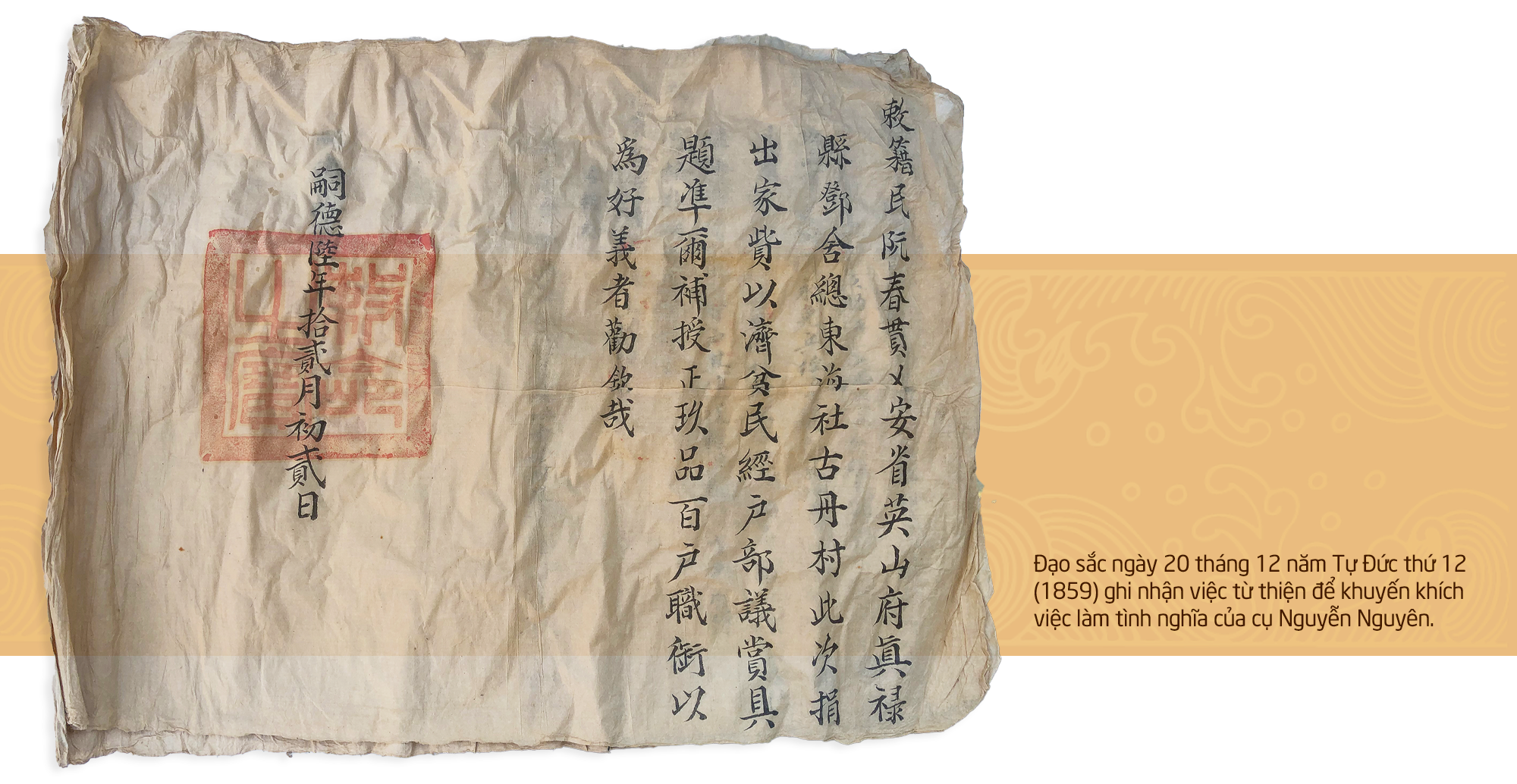

阮居坛家族除了捐钱捐米外,还雇佣工人开凿河流,修建灌溉系统。嗣德十二年(1859年)12月20日,阮元再次因其慈善行为而受到朝廷嘉奖,以鼓励人们行善:

(翻译)敕令:乂安省英山府陈禄县当舍县东海社科柱村阮元学子,因此次捐献钱米,财政部议请赏赐,准授统库范白虎衔,以勉励孝民,请遵行!

嗣德十二年(1859年)十二月二十日。

越南是一个自然灾害频发的国家,尤其易受风暴和洪水的侵袭。持续的风暴导致许多地方发生大面积洪涝灾害,许多地方洪水泛滥,导致部分地区交通中断;设施和基础设施严重受损,人员伤亡和财产损失惨重,对人民生活造成不利影响;对整个地区造成深远影响,造成损失和破坏;尤其破坏、延缓和影响了国家的社会经济发展。因此,在封建王朝时期,救灾政策层出不穷,社会各界纷纷响应,筹集资金,提供赈灾援助,阮氏家族的“禄权义和”配额就是一个典型例子。“那“在困难时期,我们互相理解”因此,几代以来,我们的人民一直拥有充满人性的传统,不仅仅通过诸如“为义家捐款”、“为义父捐款”、“为义家捐款”…还通过许多民歌和谚语表达出来,例如:“爱人如己”;“完整的叶子覆盖着撕破的叶子”;“破损的和健康的覆盖,坏的和好的帮助”;好的 “饿的时候吃一块,胜过饱的时候一包。”;“葫芦,请爱护南瓜/虽然品种不同,但我们共享同一个棚架”;“看到有人饥肠辘辘、衣衫褴褛,我就会同情他们/当他们寒冷时,我通常会给他们衣服,当他们饥饿时,我通常会给他们食物”……