在《高举独立、自由和社会主义党的光荣旗帜,继续前进,夺取新的胜利》一书中,黎笋总书记强调:“伟大的奠边府战役,作为20世纪的白藤战役、支棱战役、同大战役,载入民族史册。”为什么呢?

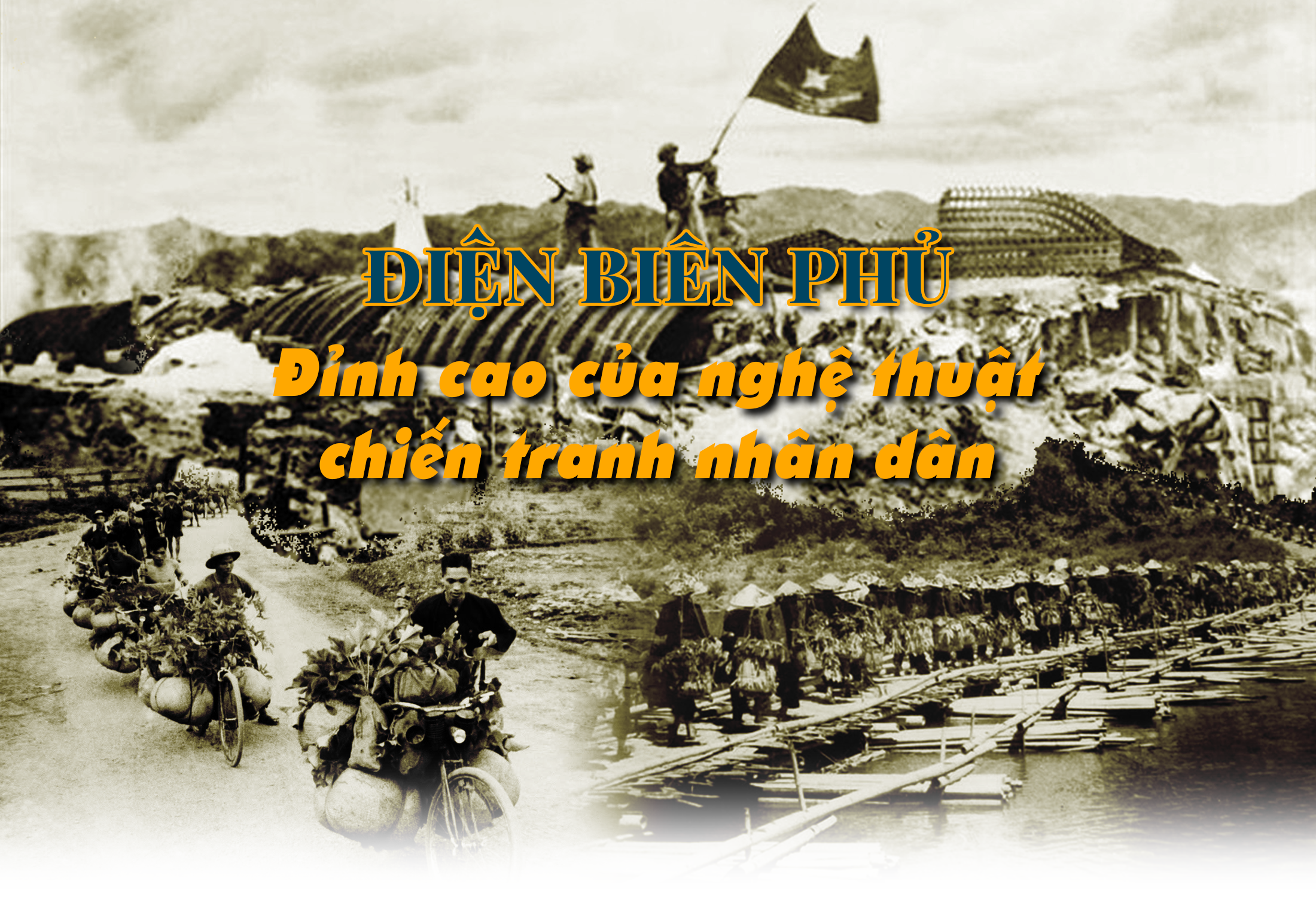

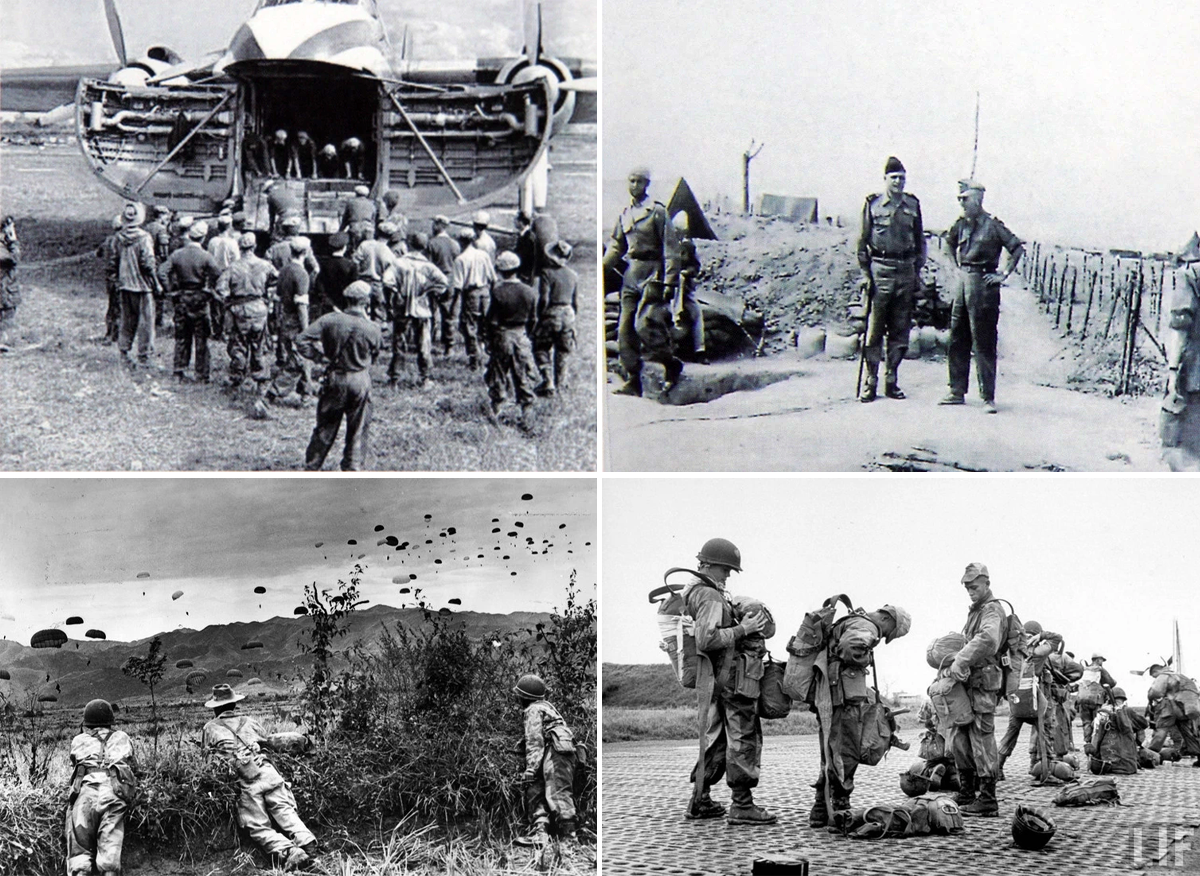

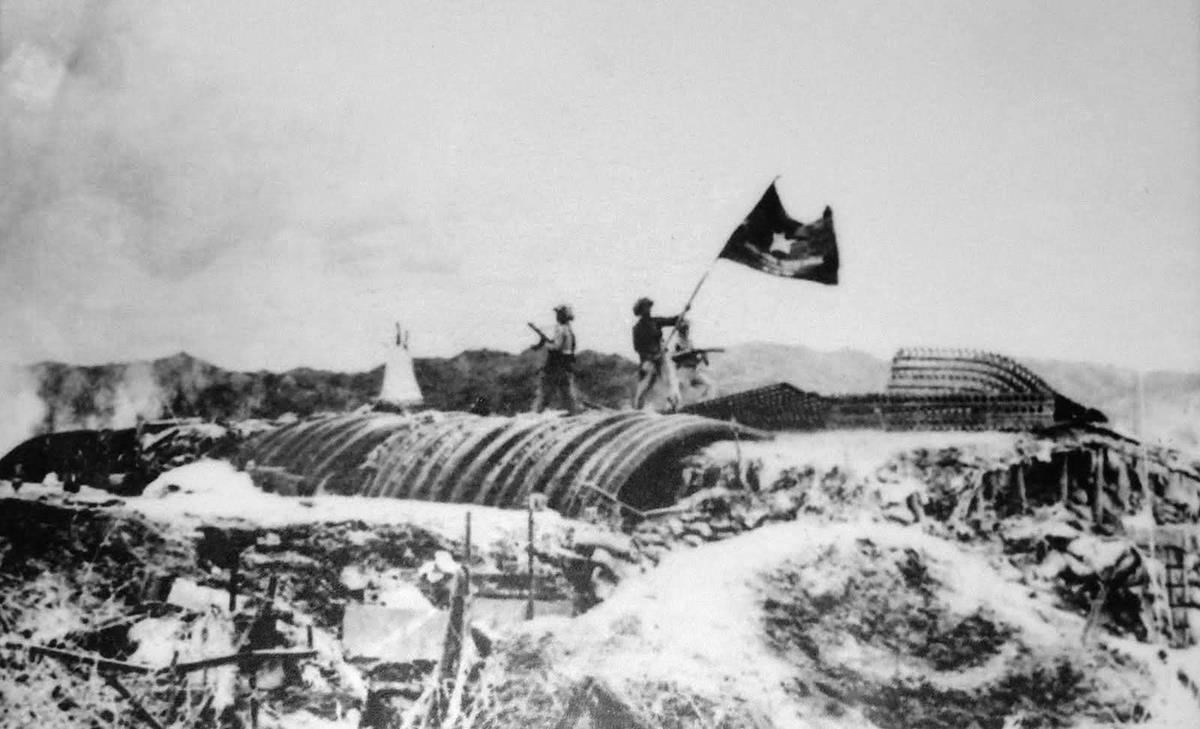

1858年,法国殖民者打响了侵略和统治我国的第一枪。在遭受殖民帝国主义近百年的压迫和统治之后,我国人民在越南共产党的领导下,于1954年创造了奠边府奇迹——法国将军亨利·纳瓦拉称之为“一座巨大的、坚不可摧的堡垒”。奠边府战役不仅是正义与非正义、当时世界上最强大、最现代化的军事力量法国殖民者与仅仅诞生十年的越南年轻军队之间的较量,也成就了这场“惊天动地”的胜利的意义和历史价值。

回顾先辈们世世代代保卫祖国的历史,陈朝军民的白藤大捷(1288年)胜利结束了反抗当时世界上最强大、最残暴的帝国——元蒙古军队的战争。陈朝军民万众一心,捍卫了大越的独立、领土完整和国家主权。

支棱-昌江战役(1427年)黎朝军民的胜利,相当于“平五大战”的有力宣言,彻底击溃了明朝的入侵,恢复了民族的独立和自由。

玉会-同大之战(1789年)的胜利宣告清军的覆灭。阮惠率领西山军从当重至当义一举歼灭了入侵者,统一了南北。

每一次胜利都是民族历史的转折点,彻底击溃侵略者,开启国家新纪元。因此,经过军民九年“挖山、睡地道、淋雨吃团子、浴血奋战”的奠边府大捷,结束了从19世纪到20世纪中叶法国殖民主义的统治,并“作为突破帝国主义殖民奴隶制度堡垒的光辉壮举载入世界史册”。

将奠边府大捷与白藤、支棱、同大等战役进行比较,不仅在于它的历史意义和给民族带来的独立自由的价值,更在于它的规模、精神以及巧妙运用以人民为本的军事战略,即后来的人民战争。从兴道大王陈国俊的将士到黎利的蓝山起义军;从光忠的西山起义军到后来的胡伯伯部队、青年志愿者、劳动人民……他们都来自人民,为人民而战,为人民而牺牲。

以奠边府战役历史性胜利而告终的反法殖民主义战争,是国家刚刚获得独立后进行的一场抗战,政治形势尚未稳定,国库空虚,人民饥馑,武装力量弱小,饥民和文盲现象普遍存在。因此,我党、我军和人民在胡志明主席和武元甲大将总司令的领导下,创造性地、灵活地运用全民、全面、长期战争路线,主要依靠我军的力量,将革命群众强大的政治力量与武装力量结合起来,为20世纪的越南创造了“红色花环,金色历史”。

在抗法抗美战争中,我党都主张实行人民战争政策,以全民战争、全面战争、长期战争、自力更生为方针。因此,虽然战争的重心和激烈战场在西北和南方,但后方各省市也发挥着尤为重要的作用。前线要强大,战胜敌人,后方必须坚固忠诚。

义安省是一块具有革命传统、始终走在前列的土地,是全国的“热铜堡”,在各个历史时期,它不仅为保卫国家和平而战斗,为各方面输送和补充军事力量,特别是输送了英勇的英雄和杰出的将领,而且还出色地履行了它的崇高使命:成为为战场提供人力和物力支持的伟大后方基地。

回顾陈朝军民奋战的历史。仁戊年(1282年),元蒙侵略者正积极筹备五十万大军,借口借道攻占城,意图入侵我国。面对险境,陈朝廷召开平城会议,商议抗战大计。陈仁宗以剑敲船舷,高呼:“国寇虽有余,还田仍存十万兵马。” 意思是:“你们要牢记国寇的古老传说,还田还有十万大军。” 由此可见,几百年前,我国历代封建王朝就已将周还田(今乂安省)一带视为国家边境。

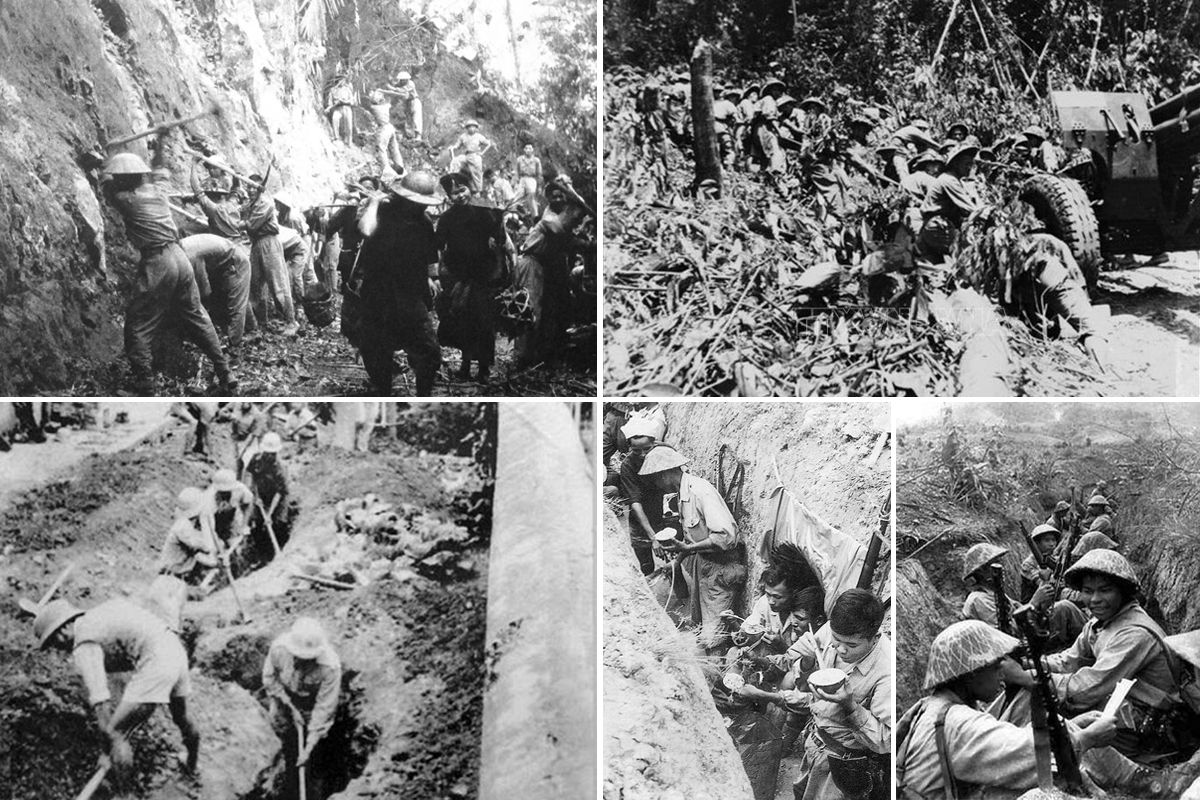

1945年八月革命后的岁月里,在这片被称为中国浙江省的土地上,全国人民饥寒交迫,国家刚刚成立,独立不久,全国就投入了长期艰苦的抗战。但是,胡志明主席和奠边府战役总司令武元甲大将以“用我们的力量解放自己”的口号,运用灵活多变的军事战略和人民战争艺术,调动人民的物质和精神力量,打败了入侵的法国军队。军队薄弱时,青年志愿者参军,加强训练;粮食短缺时,动员人民增产、囤积、捐献;交通通讯困难时,提出扛扛方案;如果军队力量薄弱,就号召青年志愿者、前线劳动者……秉承胡志明主席1946年12月19日号召全民抗战的精神:“无论男女老少,不分宗教、党派、民族,只要是越南人,都要起来反抗法国殖民主义。有枪的就拿起枪,有刀的就拿起刀,没刀的就用锄头、铲子、棍子。”……民族力量是武器,是维系全民族的纽带,人民团结起来,共同面对民族的命运。而抗战所需的粮食和必需品,也从那里“堆成高山”,一路运往西北,全部运往前线。

直至今天,奠边府大捷已过去70年,世人、一代又一代的越南人民仍在不断地分析和思考:为什么一个弱小的国家能够战胜当时强大而咄咄逼人的侵略者?为什么赤脚、衣着朴素的少男少女能够战胜拥有现代化武器装备的精锐部队?为什么自行车能够战胜卡车和飞机?为什么靠人力从高山深谷拔起的火炮能够战胜装甲坦克?为什么会有敢于用身体堵住炮眼、做成炮架的自杀式士兵?许多问题都是为什么?这些不仅仅是普通农民创造的英雄事迹。这不仅仅是一代又一代越南人民不屈不挠的英雄气概。这也不是被践踏时共同的反抗本能。这真正是一个民族对和平、独立、自由和自决的渴望。这是对国家的热爱,对人民的自豪,对人的尊严的自尊,对人的良知的觉醒。

奠边府奇迹是由一个个英雄奇迹编织而成的。他们是人民中平凡的小人物。他们是“为了节省炮火而忍耐的战友,闭上眼睛身体就碎了,但仍然坚持着”,他们是“开山滚炮的手,坚决为我们的车辆开路,开赴战场增援”……他们不仅是主力部队,是训练有素的战士,也是“有的扛着,有的扛着……有的唱着,有的唱着”的青年志愿者,是前线劳动者,是参加保卫村庄、保卫小村庄和永远流淌在他们血管里的英雄血液的少年儿童……这也是奇迹,也是人民战争的巅峰。

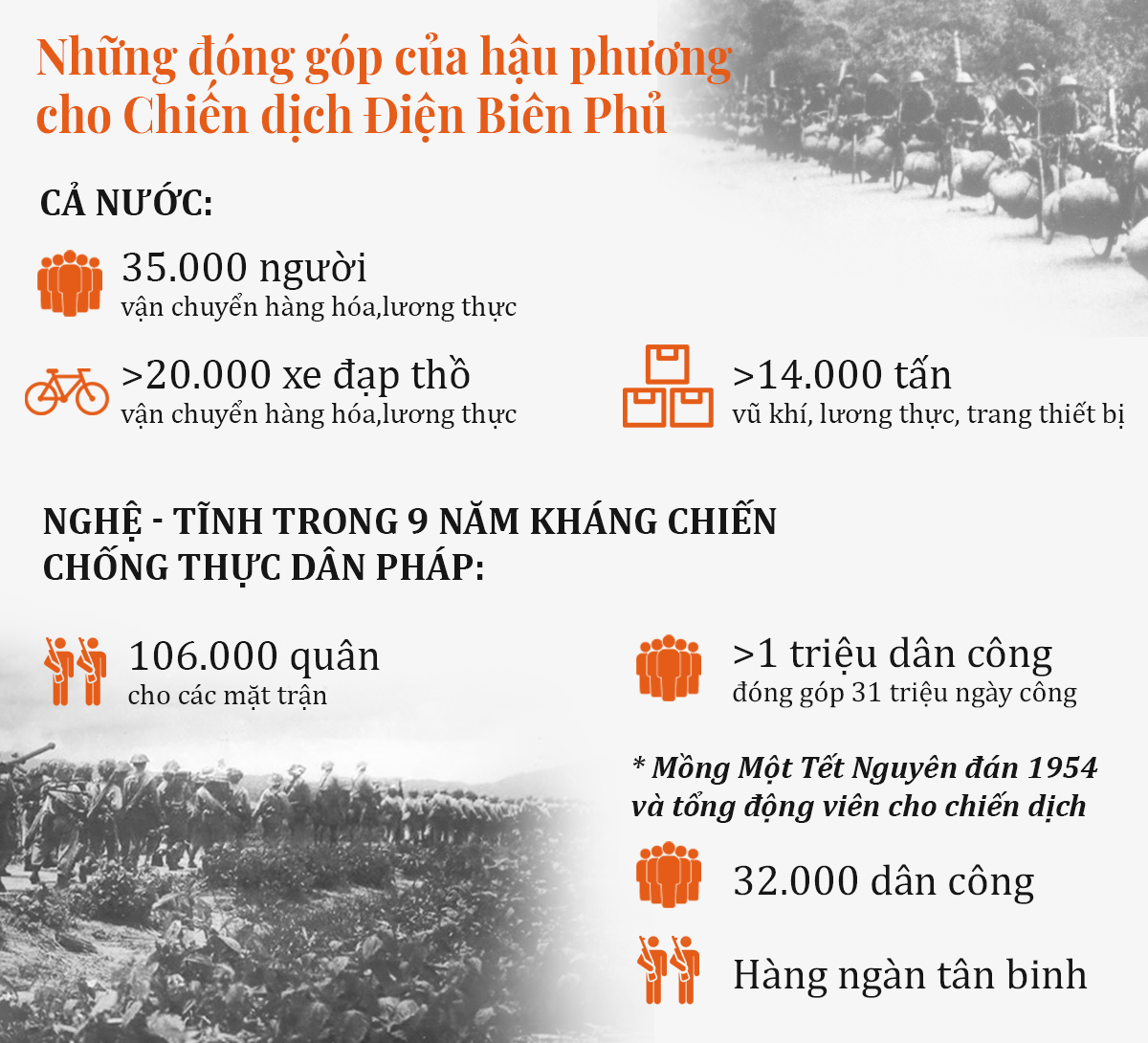

在历史性的奠边府战役中,越南动员了3.5万多辆运输车和2万多辆自行车,将1.4万多吨武器、粮食和装备运抵奠边府。清、义静三省是全国为此次战役提供人员、粮食和军需物资最多的三个地区。由于补充人力和物资的过程持续不断,时间漫长,因此无法统计每个阶段或每场战役的具体数字。前线需要有随时准备的后方。但在9年的抗法战争中,义静三省向前线增派了近10.6万名士兵,动员了100多万名劳工,贡献了3100万个工作日。 1954年农历新年和抗战总动员高峰时期,义静省动员3.2万名劳工、数千名新兵和近6000名青年男子参军。

在谈到后方部队对奠边府战役的贡献时,黎笋总书记再次强调:“没有青义静,就没有奠边府战役,就没有抗法战争的胜利。”

奠边府大捷,人民战争的巅峰之作,之所以“响彻五大洲”,不仅因为战场上,在看似实力悬殊的对抗中,一个拥有现代化武器的强大帝国主义与一个弱小国家军民力量的对决中,取得了辉煌的胜利;不仅因为在军事、政治、外交上取得了“翻天覆地”的胜利,结束了法国在越南的殖民统治,签署了《日内瓦协定》。更重要的是,它还因为普通民众用勇敢和坚定的行动创造了奇迹。他们是来自人民的英雄。

没有什么堡垒是摧毁不了的,唯有民心和民族精神不可侵犯。正如胡志明主席所说:“我国人民对祖国有着炽热的热爱。这是我们宝贵的传统。从古至今,每当祖国遭受侵略,这种精神就会沸腾起来,形成一股无比强大的巨浪,战胜一切危险和困难,淹没一切叛徒和侵略者。”