清晨5点至6点左右,游客只需花费约5万越南盾,搭乘电动车即可抵达宜水渔港。此时,渔船刚刚结束出海,虾、蟹、鱼、鱿鱼……满满当当的船舱里,鲜活的鲜鱼还在噼啪作响。码头上,妇女、母亲、姐妹们早已提着篮子、塑料箱、藤篓、莎草袋等候。捕捞回来的海鲜被迅速地运上岸,讨价还价的声音、买卖声此起彼伏,一片熙熙攘攘。闪烁的电筒、昏黄的高压电,以及太阳渐渐升起时灿烂的晨曦,构成了一幅如画般美丽的景象。如果游客能曾在渔港迎接黎明,感受一下沿岸渔民们的劳动节奏,从出海归来的渔民们清脆的笑声、闪耀的喜悦眼神中汲取更多正能量,那该有多好啊!

来到渔港,游客可以轻松挑选来自大海的馈赠,例如:新鲜的虾、鱼、蟹、鱿鱼……这些食材就在岸边出售,价格比在海鲜店购买便宜得多。最令人享受的是能够自己挑选、“讨价还价”、“称重计量”……

来自河内游客阮青河女士说:“我几乎每年夏天都会去洛门游泳放松,但这是我第一次来到这个渔港。也是偶然经一位电动车司机介绍。我早上4点半起床,骑电动车大约5分钟就到了这里,亲眼看到船只靠岸,渔民们把海鲜运上岸,亲眼目睹了沿海渔民忙碌而紧张的劳动,亲手采摘的新鲜海鲜……真是妙趣横生。下次我再去洛门旅游,每天清晨拂晓时分,一定会把这个渔港作为我的目的地。”

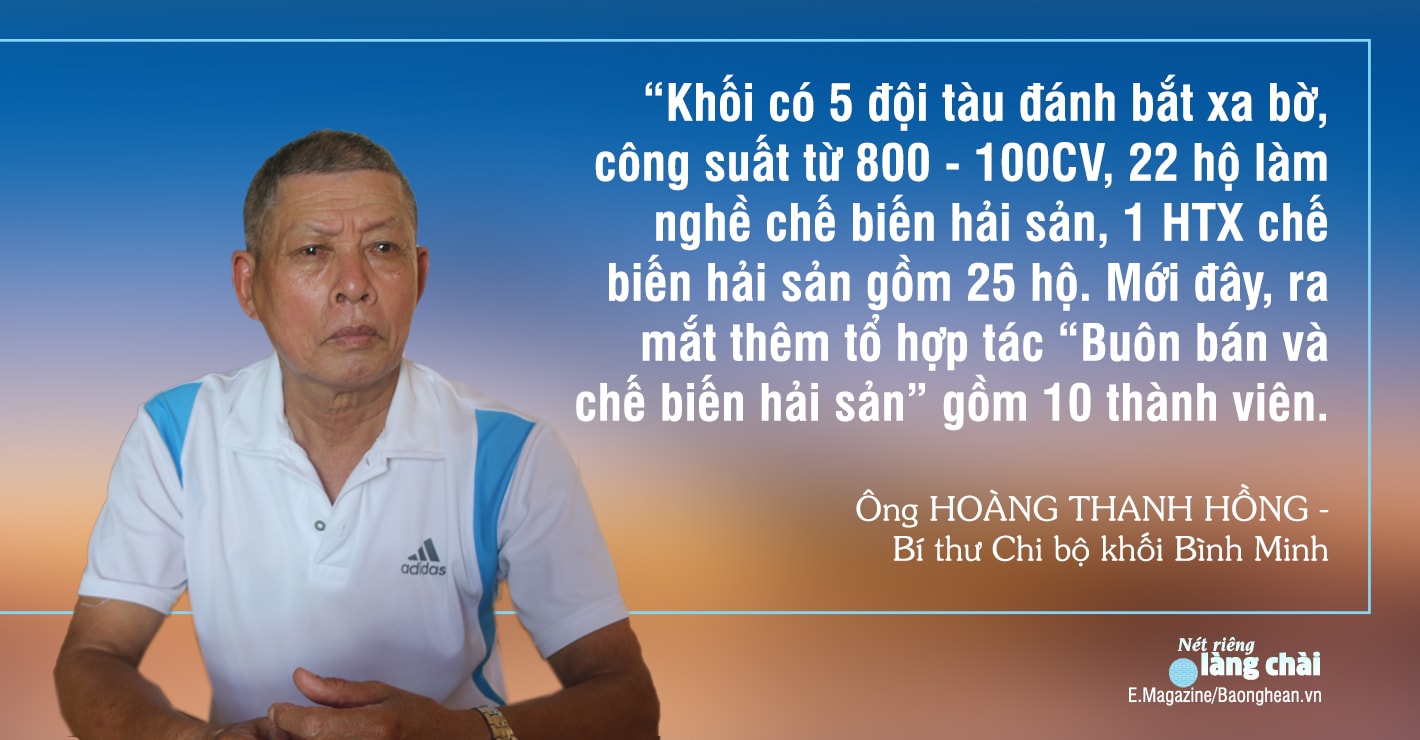

从渔港出发,沿着蜿蜒的小水泥路,前往平明海鲜加工村,亲眼见证一户户辛勤劳作的劳动:加工鱼露、虾酱、虾泥、烤鲭鱼……村口弥漫着浓郁的海腥味。四层小楼低调地坐落在花园的一角,摆放着各种罐子、水槽、陶罐……用来发酵鱼露、虾酱、虾泥。大托盘用来覆盖发酵罐,在夏日的阳光下,呈现出各种绚丽的色彩。

头戴斗笠、手握棍棒的妇女们熟练地搅拌着鱼露;年轻的男人们则扛着坛子、锅子来到水泥场,接住腌制缸里滴落的鱼露;母亲们则把鱼露装进瓶子里,装进罐子里封好,然后迅速贴上标签。

拜访裴氏姮女士的家人——她一边搅拌鱼露,一边制作虾酱。裴氏姮女士说:“这是家族生意,我是第四代人。从小我就跟着奶奶和妈妈去渔港买海虾,腌制后做鱼露和鱼松。我的童年与制作鱼露的坛子、锅子和鱼缸为伴;我身边围绕着一排排海虾、一排排炒米粉、高良姜和生姜,一起制作鱼露。”

要做出一批美味的鱼露,从选料到腌制方法、调味方法、香料,甚至腌制用的坛子和锅子都要经过许多繁琐细致的步骤。首先,选料步骤必须是Cua Lo和Cua Hoi的海虾,这种虾肉多壳薄。腌制鱼露所用的盐是纯盐,至少要存放一年才能去除所有杂质。腌制罐是用彻底清洗和漂洗过的陶器制成的。鱼露的成熟时间约为9-14个月。平明虾酱色泽自然鲜红,香气浓郁,尝起来有虾的甜味、盐的咸味、米糠的香味,还有一点辣椒、柠檬草、大蒜、高良姜等的辣味。以前,虾酱仅供家庭食用,在传统市场零售。但渐渐地,Cua Lo人的虾酱制品出名了,受到全国各地消费者的青睐,并出现在许多餐馆的许多菜品和菜单中。

除虾酱外,目前,平明市义水坊水产加工村有3种产品获得3颗OCOP星,包括:纯凤尾鱼鱼露、虾酱,产品采用漂亮的玻璃罐包装,贴有标签,二维码可追溯原产地,被视为服务游客的典型产品。

来到宜水,就是回到了沿海渔村的古老风貌,这里是剑河下游,有着数千年丰富文化积淀。那就是沿海村庄寺庙的屋顶,国家历史文化遗产麦榜寺。这是一座拥有数百年历史的古老寺庙,寺庙的价值在于文物、精致、神奇和神秘的雕刻。这里供奉着黎魁、陈胜富仁、阮氏碧珠、水静富仁和六位村庄创始人。麦榜寺既有历史价值,又有独特的建筑,保存着许多罕见的古董,特别是在罗门河地区人民的精神生活中发挥着重要作用。特别是每年农历二月十二和五月三日麦榜寺都会举办两次大型节日,有捕鱼仪式等许多独特的节日活动,吸引着怀旧的游客前来“挖掘”遗迹深处隐藏的秘密。

不远处是安良寺遗址,每年农历六月中旬都会举行“福禄五节”。这是义安省沿海地区最主要、规模最大、最具代表性的传统节日,其丰富的文化活动表达着当地居民的信仰和独特的文化认同。通过福禄五节,当地渔民们祈求每次出海都能风平浪静、渔船满载鱼虾……以此获得精神支柱,吸引了大批当地居民和来自世界各地的游客前来参加。

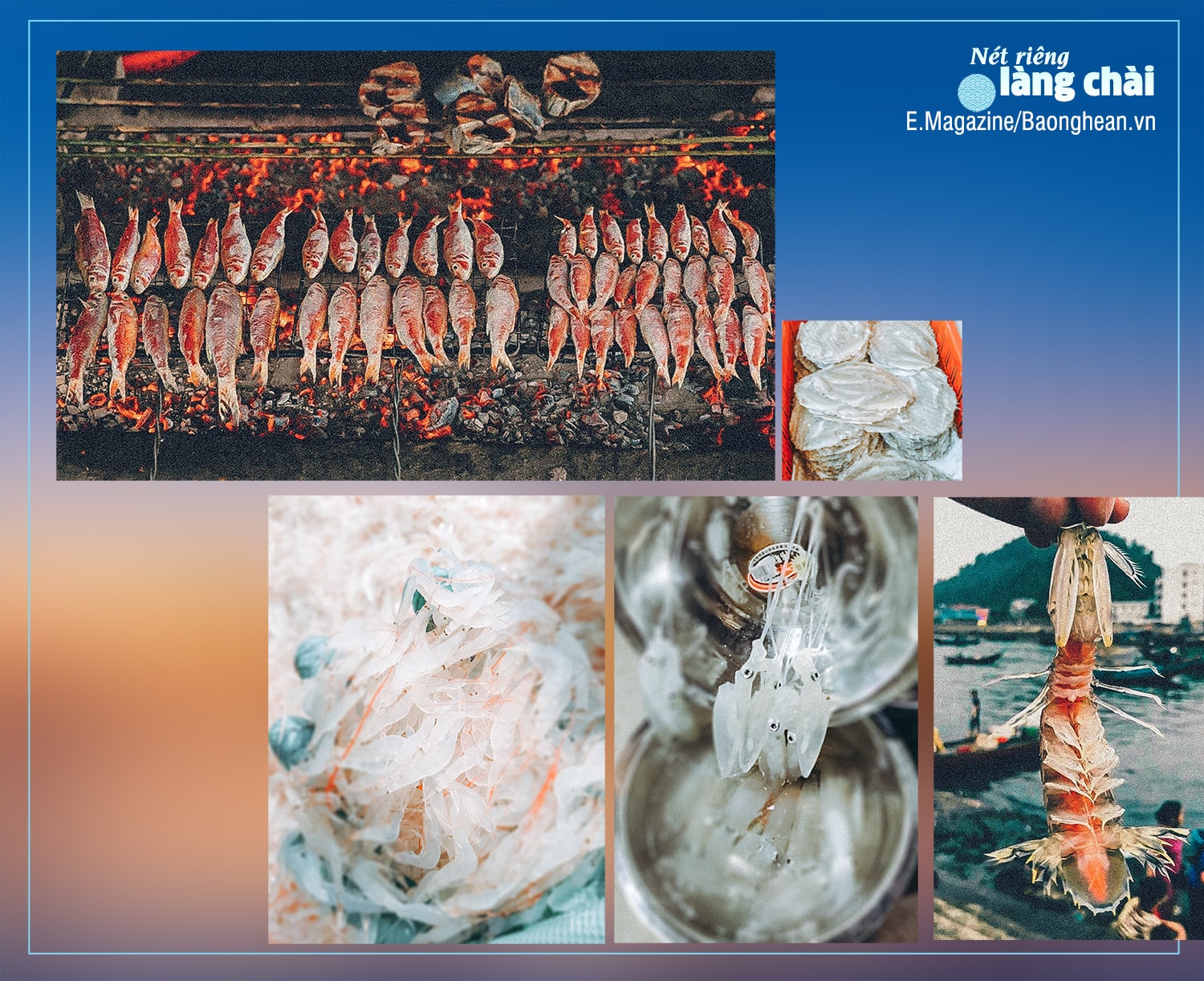

宜水渔村独具特色,是一个引人入胜的目的地,尤其适合那些追求慢生活、享受体验的人们。这里,沿海村庄的孩子们依然保留着淳朴的咸味,环绕着手工村的蜿蜒小巷弥漫着浓郁的海洋气息。这里有保留着数百年前古老苔藓面貌的寺庙,还有沿海渔民独特的节日,还有6座大型家庭教堂、6口古井、2个市场和渔村码头;技术基础设施完善,交通便利,可轻松前往洛门镇的其他旅游区。尽管宜水潜力巨大,但它尚未真正成为游客前往洛门镇的必游之地。

鉴于宜水坊因多种因素而尚未充分发挥其潜力,为此感到忧虑和困扰,2021年底,门罗市委常委会出台了宜水坊旅游目的地建设项目。该项目旨在实现以下具体目标:逐步形成和发展满足多样化旅游和服务业需求的城市区域。在可持续经济基础设施发展和提高产品和服务价值的基础上,构建业态发展方向。打造更多独特、特色鲜明、引人入胜的旅游产品,吸引游客;创造就业机会,增加当地劳动者收入。建设步行街,提供散步、参观手工艺村、体验渔村文化、品尝美食、购买纪念品等服务。与商业中心、北兰洲岛度假村、松五山等规划项目相结合,打造具有吸引力的旅游目的地,延长游客在门罗坊的逗留时间。

“党的意志,人民的意志”,项目一出,宜水坊党委、政府和人民就开始制定实施计划,以实现将宜水坊打造成吸引各地游客参观、体验和探索沿海民族文化风情的旅游胜地的梦想。全系统以坚定的决心开始组织清理交通安全走廊、美化城市环境、在平明、范辉、阮熙、高辉俊等街道进行宣传动员……安装照明、装饰用电、安装标准卫生的垃圾桶、修剪树木、粉刷和维修围栏。同时,全面清洁居住区、公共区域、海滩区的环境,种植海葵,打造景观亮点。

宜水坊主席武文图激动地表示:仅用4个多月的时间,全坊已疏浚沟渠200多米,在旅游区示范住宅区修建了500米新路和沟渠,整修、维修和提升了鱼码头市场。动员民间和爱心组织、个人捐献的内部资金16亿越南盾,修建了上殿,准备文件申请检修迈邦寺;计划扩建国家历史遗迹阮仲达家庙、安良寺的庙宇,准备文件迁移和重新安置庙宇内4户居民。实施了投资近50亿越南盾的黎氏白吉沟渠和道路项目。召开了商贩会议,听取商贩意见,着手准备文件设计和建设一个更加宽敞美丽的新市场,使之不愧为沿海旅游城市。

此外,为提升旅游产品的“品牌”价值,该坊还动员水产加工村投资设施,提高水产加工质量,注重食品卫生安全,改进包装和标签,打造鱼露、酸虾酱、咸虾酱、虾、烤鲭鱼、鱼饼、鱿鱼饼等OCOP产品。

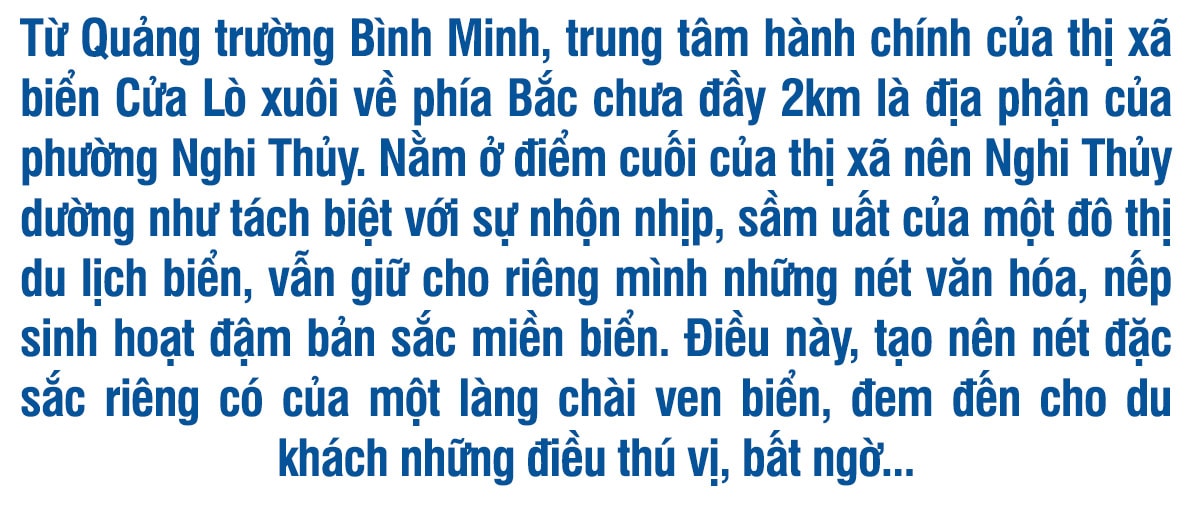

平明区——宜水渔村的大多数家庭长期以来从事水产加工——该区党支部书记黄清红先生说:“平明区有105户,1791人。如今,渔村的渔民不仅继承了祖先的传统职业,还积极灵活地转型发展了许多新职业,形成了既服务当地居民又服务游客的手工艺村。目前,平明区拥有5艘800-100CV的远洋捕捞船队,22户从事水产加工,1个拥有25户的海产加工合作社。最近,拥有10个成员的“水产贸易加工”合作社正式成立。该综合体是妇女交流技能、方法和加工方法的场所,旨在确保质量和食品卫生安全要求,生产更多OCOP优质产品,为提升手工艺村品牌做出贡献,让宜水坊优质产品更贴近远近游客和朋友。

不过,该街道党委书记也表示,由于地势狭窄、人口众多、土地匮乏,很难将从事海产品加工的农户聚集到一个集中的生产、加工、产品销售的综合体中,既有顾客体验的空间,又便于管理监督。另一方面,旅游旺季也集中在一年中的几个月,旅游旺季过后,产品消费较为困难,一些农户转行从事其他工作。

针对这一问题,宜水坊人民委员会主席武文图表示:“除了土地有限、人口众多(9000人、2045户)等困难之外,限制因素还包括部分居民仍以零散的方式经营,专注于销售产品,对旅游方面的技能掌握不足。此外,在应用科技提升产品质量,以及利用社交平台推介产品和推广旅游方面,我们做得还不够。” 在平明坊从事海产品加工已有20年的阮氏德女士表示:“近年来,我们更加注重产品设计、质量、环境卫生和食品安全,以及产品的介绍和推广,特别是通过社交网络。比如,我家就有几十种产品,包装齐全,标签齐全。然而,吸引游客前来参观购物,主要还是依靠当地的电动车车队。”

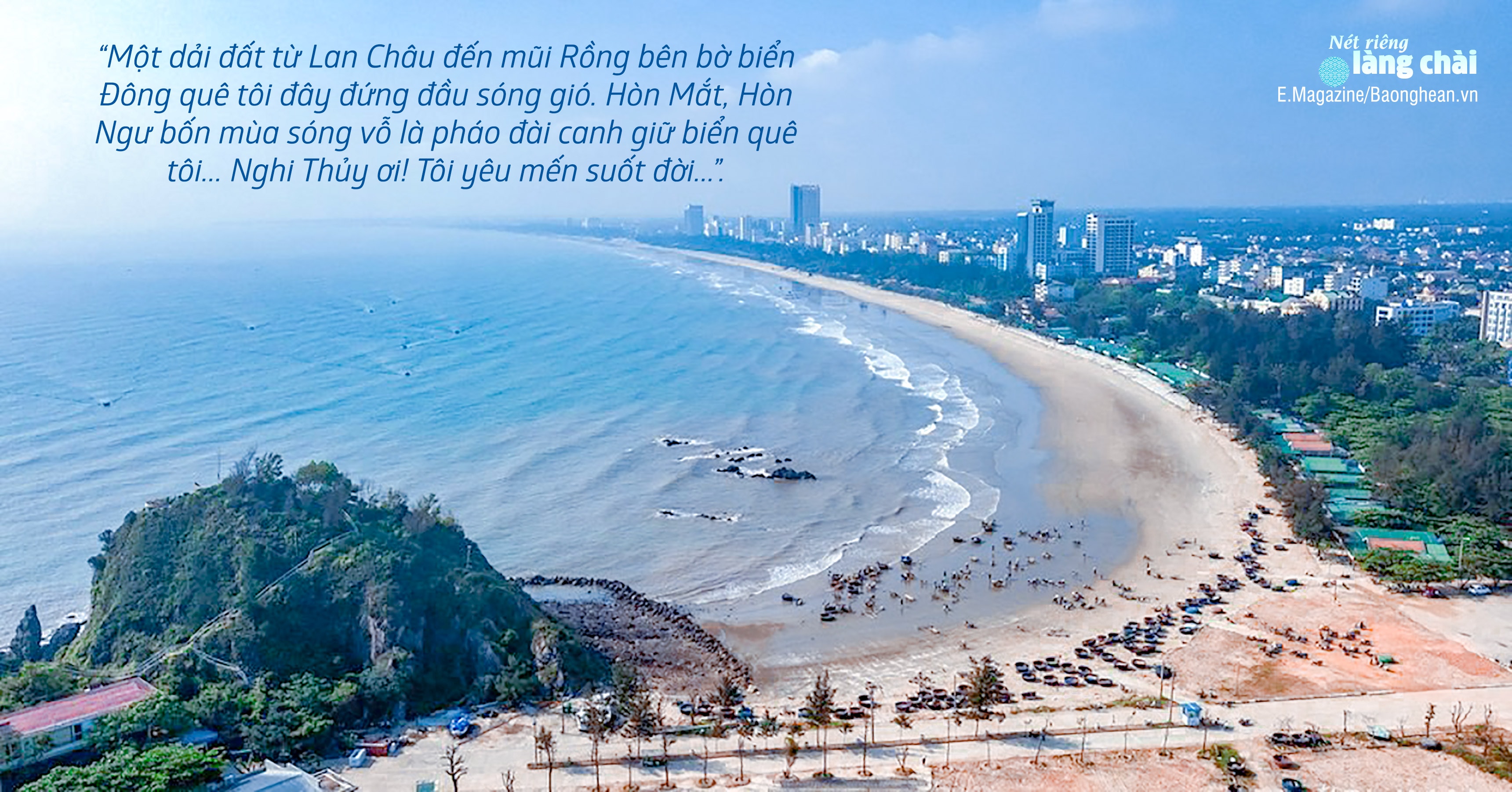

为了克服局限性,充分发挥海洋经济优势和旅游潜力,宜水坊领导表示:“除了完善基础设施和景观建设,将全区摊位和自由摊位集中到街上,方便管理,促进现代商业区的形成,建设生产集群,推出特色产品,在街上推广……之外,该坊还将重点开展培训,提高旅游从业人员和家庭的沟通文化和行为技能,确保环境卫生,保障旅游安全,为游客创造安心的旅游体验。此外,还制定了一项战略,系统地连接和推广坊内各个目的地,使每位居民不仅是推销渔村特色产品的销售员,更是向游客宣传家乡风光、生活、文化和信仰的“大使”和导游。”我家乡东海岸,从兰州到龙角,有一片狭长的土地,屹立在风浪的最前沿。一年四季,海浪拍岸的“红毛岛”和“红牛岛”是守护家乡大海的堡垒……“宜水岛!我会爱你一辈子……”