2022年8月初,荣市雄勇坊春南小区的阮友丹先生向乂安报社递交了一份请愿书,请求帮助。他介绍说,他的父亲是抗战前干部(1930-1931年),有革命功绩,现在正在祭拜烈士哥哥。他和妻子居住的土地是父亲留下的,但40多年过去了,他们一直没有拿到土地使用证。这意味着他和妻子没有任何资产可以抵押来做生意、改善生活、供孩子上学;当家里需要用大笔钱,比如建房或修缮房屋时,他们也无法卖掉土地,只能住在破旧不堪、拼凑起来的临时房屋里。

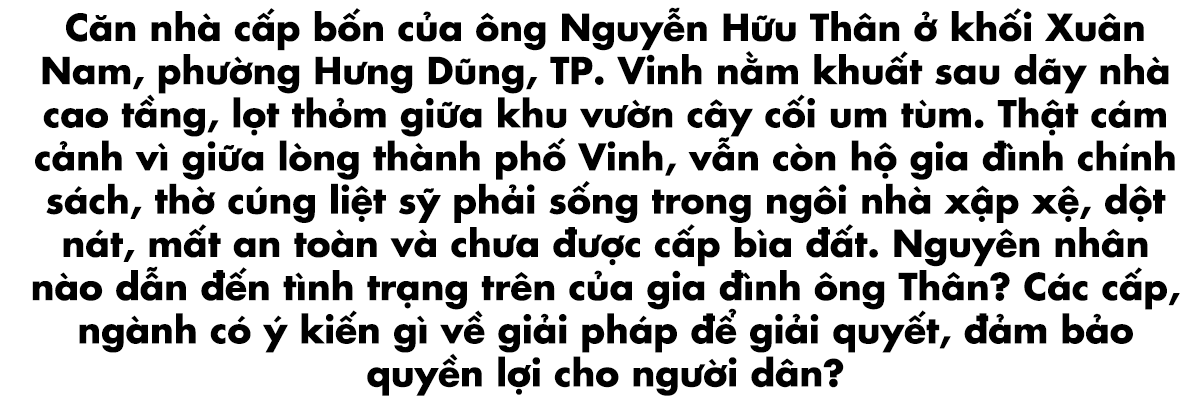

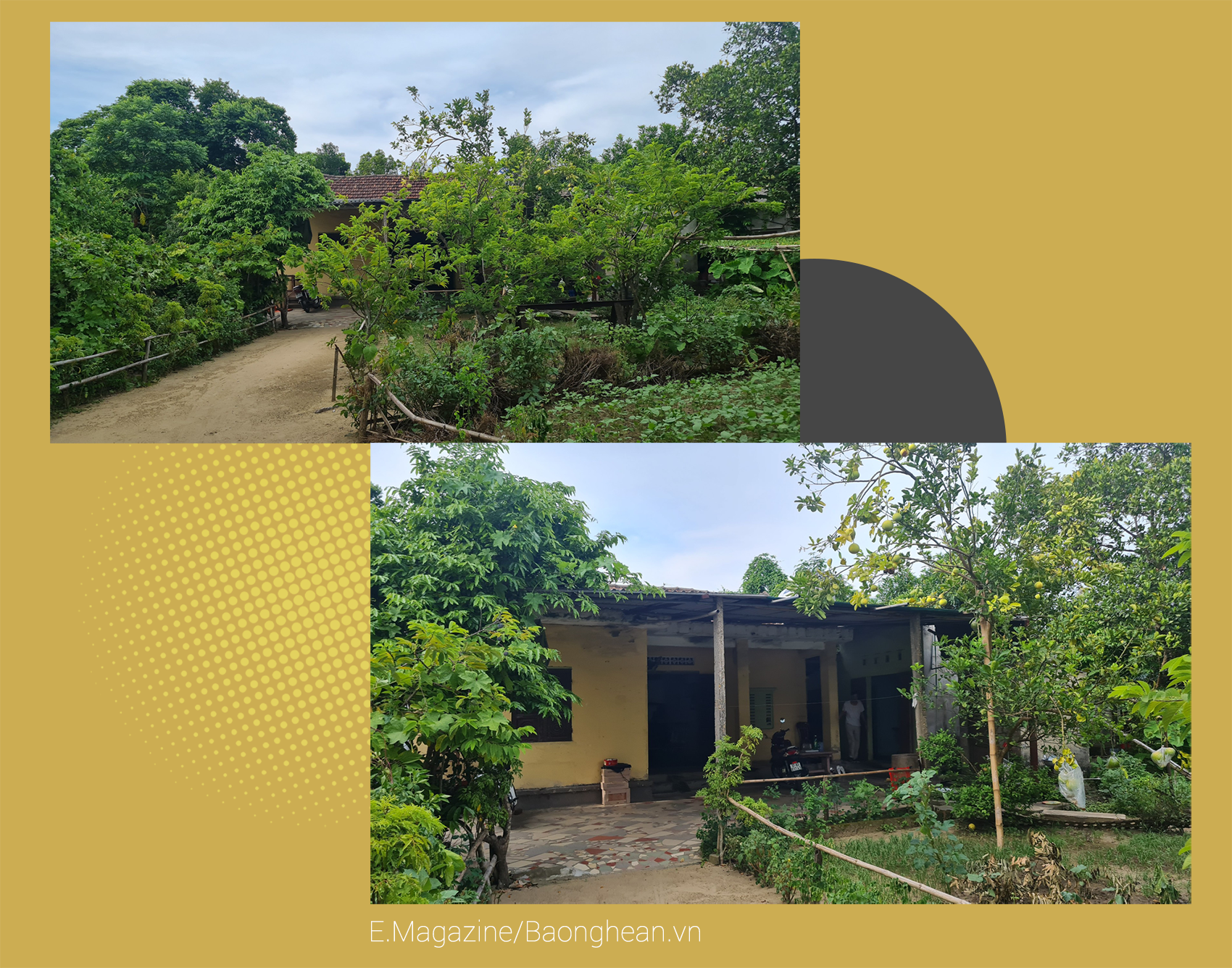

为核实阮友坦先生提供的信息,我们前往阮友坦先生家进行实地观察。经实地观察,阮友坦先生夫妇所住房屋(位于雄勇坊春南区风克宽路24号)的损毁情况与阮友坦先生所述完全一致。

阮友坦家的门深入奉克宽街一排高楼围墙外的小巷子里。2022年8月中旬的雨才下了大概15分钟,通往他家临时砖房的S形土路泥泞不堪,沾满了泥沙,他的鞋子都湿透了。阮友坦夫妇不请自来,看到我们到来,赶紧清理了散落在院子前、门廊边上的水桶、水盆。就在正门前,由于铁皮屋顶被戳破,一股水流倾泻到院子里。门廊屋顶的天花板和周围的墙壁,客厅和卧室的一些墙壁也开始渗水,形成一道道细流。

“这么大的雨再下半个小时,我家的桶和盆都不够接水了。几十年来,每逢下雨,我们全家都不敢睡觉,生怕房子塌了。我丈夫的心脏病也因此越来越严重了。”谭先生的妻子黎氏雪伤心地说。雨才下了不到半个小时,院子前的菜地就被水淹了。菜园旁边是卫生间,墙上长满了青苔,面积只够一个人站立,角落里放着一个小盆。旁边是铁皮屋顶的厨房,雨水几乎已经漫到锅里了,周围堆满了各种篮子、托盘和包装物。

阮友单先生说,他和妻子以及目前在荣市医科大学读六年级的女儿居住的房子建于1982年。建房时,由于经济拮据,他们家只粉刷了内墙,外墙至今仍保持原样。因此,每逢下雨,墙面就被水浸透。房子有两个房间,其中一个房间刚好能放下一张床和一张书桌。主房间也刚好能放下一张小桌椅、一张床和一个衣柜。客厅西侧窗户正上方,悬挂着阮友单先生的弟弟、阮友科烈士(1968年去世)的祭坛。据我们观察,阮友科烈士祭坛周围的墙壁上有许多横向和纵向的裂缝,随时都有可能剥落、祭坛倒塌。不仅是祭坛周围,其他地方也出现了大片裂缝和剥落的灰泥,许多地方的墙角与天花板连接处都有长长的黑色水渍从上到下流淌。

房屋破损越来越严重,但阮友坦先生说:“从1982年至今,我们一家人仍然生活在祖辈留下的土地上,没有主权。房子建了一段时间后,出现了一些破损的迹象,我们想修缮,但地方政府却来找我们,说我们家的房子位于需要保护的文物区,所以不能修缮,只能维持现状。我多次写申请书,申请办理土地使用证,但雄勇坊人民委员会的地籍官员总是回复说,我们家的房子位于文物区,所以不能办证。”

据阮友坦先生反映:“2000年党和国家出台政策,要求户户申报办理土地使用权证,我家也办理了,但到现在还没办下来。每次我向区里反映,当地政府的回复都是说,我家现在住的地方是革命历史遗址,所以不给办土地使用权证。区里领导、文化局的官员也来过我家好几次,说是勘察,了解情况就走了,没有带我家去指导。”

为了解并核实阮友坦先生反映的内容,我们与雄勇坊人民委员会、文化遗产管理厅、文化体育厅的领导和专业人员进行了会谈。雄勇坊人民委员会主席阮玉庆先生介绍说,阮友坦先生一家目前居住的土地位于雄勇坊红村遗址。目前,该遗址已被列为国家级历史遗迹。

阮友丹先生的父亲阮友典先生在1930-1931年起义前曾担任干部,参与藏匿干部、印制传单和文件,为越南共产党的革命斗争服务。因此,国家已根据义静省人民委员会和义静苏维埃博物馆于1990年4月26日建立的《红村遗迹档案》,将阮友典先生故居所在地列为历史遗迹。

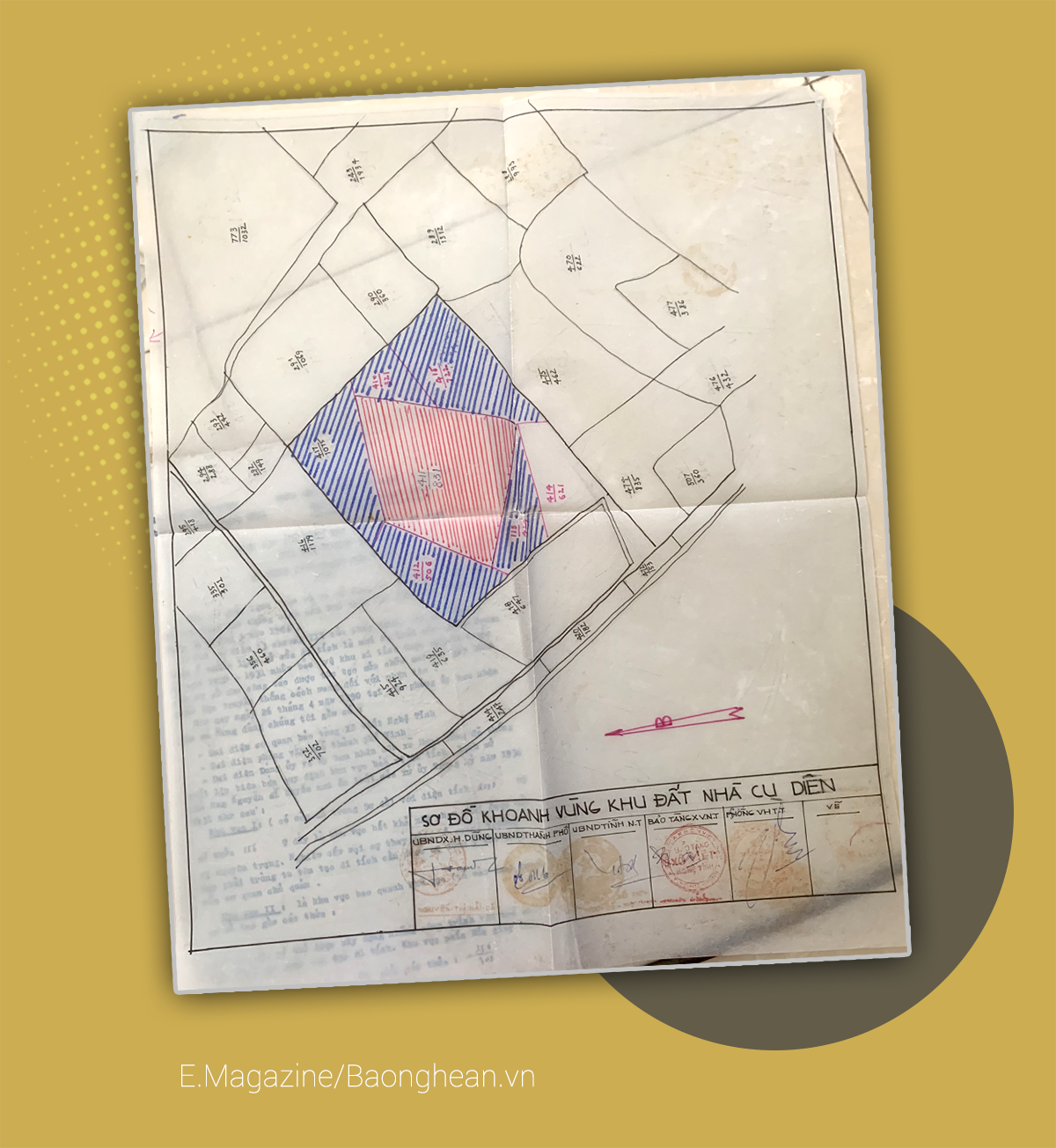

在雄勇坊人民委员会现行土地使用规划图上,阮友胜先生家属的土地为03号地块,地块编号为33号,面积为2000.6平方米;目前,该地块全部位于红村纪念碑保护区内。因此,该坊人民委员会无权决定向阮友胜先生家属发放土地使用权证。

根据红村遗址档案,文化、信息、体育与旅游部1990年4月27日第84-QD号决定,红村遗址于1990年被认定为革命历史遗址,其中兴勇县红村有5处历史遗址,包括:丹穆诺伊——兴勇党支部所在地;尼亚寺的凯山;忠公所;阮友典先生故居;阮思玄先生故居;黎迈先生故居。该决定第二条明确规定:“在划定的遗址保护区内,严禁一切建设和开发活动。在特殊情况下,将土地用于历史文化遗址和风景名胜区,必须经文化、信息、体育与旅游部批准。”

谈及阮友丹先生的想法和愿望,文化体育厅文化遗产管理处处长潘氏英女士表示,阮友典先生的房屋是红村遗址三处房屋之一。根据法律规定,当国家计划将个人的土地划为历史遗迹时,位于国家历史遗迹保护区内,只有经文化体育旅游部批准,如果坊或乡能够安排土地资金,才能给予个人土地交换或补偿。如果地方不再有土地资金,省人民委员会,直接由文化体育厅负责研究并提出重新规划需要保护的历史遗迹的提案,之后地方将向该家庭发放剩余土地的土地使用权证。

因此,红村遗址保护区内各户人家要求获得土地使用权证的诉求是合法的,也是法律明确规定的。事实上,经调查,我们也从文化体育厅获悉,此前这3户人家的全部土地均位于红村遗址保护区内。21世纪初,根据各户人家的诉求以及遗址现状调查和重新评估的结果,各厅局和各部门已着手准备文件,请求中央政府批准将遗址重新划分给包括阮友丹先生一家(即阮友田先生故居遗址)在内的3户人家。

然而,在准备遗迹重新划分申请卷宗的过程中,阮友丹先生的亲属提交了一份申请,要求重新考虑遗产的分割。遗产是阮友丹先生父亲留下的土地,其中包括阮友丹先生一家居住的土地。由于争议,土地边界尚未统一,因此当局当时暂时推迟了对阮友田先生房屋遗迹现状的评估和重新划分,仅完成了其余两户人家的卷宗。

2014年,中央政府批准将红村遗址重新规划,将阮士玄家和黎迈家两处遗址纳入规划后,雄勇坊政府根据遗址重新规划的记录,向这两户人家颁发了部分原遗址土地的土地使用权证。例如,阮士玄家的全部土地面积(875.1平方米)原位于红村遗址保护区内。规划后,“保护区一号(139.5平方米,即构成遗址的原始要素区域)”是必须保护的区域。剩余的735.6平方米位于保护区二号(200平方米),这意味着这是该户人家已获得土地使用权证的土地。并于2014年向阮士玄先生的子孙授予了相当于735.6平方米的土地使用权证。

阮友丹先生证实,他的兄弟们此前曾抱怨过土地边界问题,他表示这是一件令人难过的事情。阮友丹先生有7个兄弟姐妹,他是最小的。阮友丹先生留下的土地被7个孩子瓜分,他们要么建房,要么出售部分土地,在其他地方建房,但都集中在雄勇坊附近。他的兄弟姐妹都已获得土地使用权证,但他的家人却因为规划遗址的位置和争议而“错失”了获得红皮书的机会。

对于阮友丹先生家人的诉求,文化体育厅也表示:“厅将尽快办理手续,申请将位于红村遗址的阮友典先生故居重新划定为遗址,帮助阮友丹先生家人享有合法权益。” 雄勇坊人民委员会主席阮玉庆也表示,坊将积极配合各部门、各分支机构,尽快解决阮友丹先生家人的权益问题。