2023-2024学年,2011年出生在演州郡演忠乡3村的曹功忠萨(Cao Cong Ton Sach)成为乂安省演清边防站(Ye An Border Guard)的养子,这给了他更多求学的动力。萨克家境特别困难,他排行第三,父亲在他5岁时就去世了。他的母亲阮氏贤(Nguyen Thi Hien,1983年出生)独自抚养着五个孩子。演清边防站同情萨克的处境,与萨克的家人、乡政府以及天赐堂区执行委员会商议,决定将他收为边防站的养子。

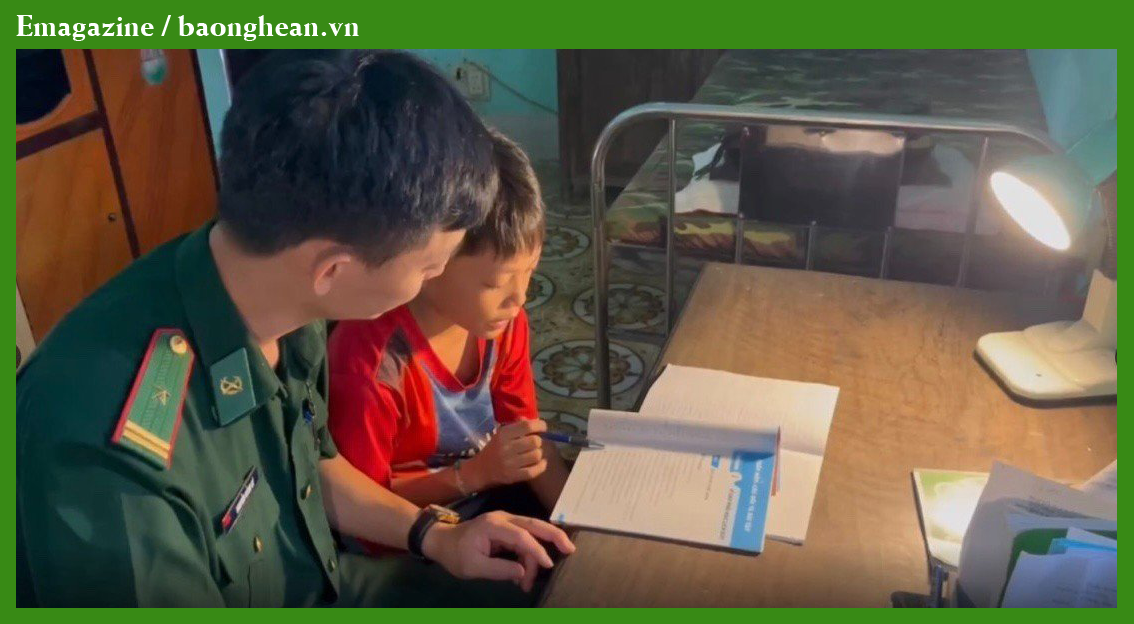

为了迎接新学年,奠边边检站的官兵们带着萨克去购物,买了衣服、书籍、学习用品,还买了一辆自行车。身穿绿色军装的养父们也为他补充了知识,让他能够自信地进入新学年。

在田忠乡3村的一间小屋里,萨克的母亲阮氏贤女士说,丈夫早逝,自己也没有稳定的工作,每天去集市卖东西,或者干着别人雇来干的活,只希望每天能有饭吃,孩子们的教育也很困难。如今,田清边防站收养了萨克,我们一家除了感激,别无他言。“自从被边防站收养后,他就有了学习的动力,而且学得更好。作为母亲,我希望我的孩子能够努力,不让他们失望!”阮氏贤女士分享道。

据悉,高功宗萨是奠城边防站收留的沿海边境地区唯一一名学生。奠城边防站副政委阮景西少校表示,为了帮助当地特别困难的孩子们有条件上学,该站党委和指挥部收留萨克为站里的孩子。该站还指派团团委选派有技能的同志直接陪伴、辅导和帮助萨克的学习和生活。

在陆地边境沿线的许多边境哨所,“边境寄养儿童”模式多年来一直得到有效实施和维护。最早收养儿童的单位是芒艾边境哨所(奇山)。2019年,我们走访了边境哨所直接收养的两名学生,他们分别是2010年出生的库文南(Cut Van Nam),科穆族,居住在Xop Lau村;以及2008年出生的雄巴查(Xong Ba Cha),苗族,居住在Ai Khe村。他的父亲Cha在他几个月大的时候就去世了,母亲后来改嫁给了一位老挝人,他和70多岁的祖父母一起住在Ai Khe边境村。库文南被芒艾边境哨所收养时,失去了父亲,与母亲和哥哥一起生活,房子——母子三人唯一的财产——被洪水冲走,他不得不寄居在亲戚家。

刚到驻地时,父亲和南还羞于交流,学习成绩不好,不会注意个人卫生,连乘法表都不会算。但通过与士兵们一起吃饭、起居、活动,从吃饭、睡觉、梳头、穿衣都被照顾的过程中,两个男孩学会了自己洗衣服、把毯子叠得整整齐齐、包方形面饼,勤于锻炼,也变得自信大胆地融入周围的人。目前,父亲决定不上高中,而是去读职业学校,以便早日找到稳定的工作;南则在南提普中学读八年级,仍在芒艾边防站的学校帮扶项目中接受资助。

对于在边防哨所直接收养的贫困儿童来说,拥有一个温暖安全的住所,每顿饭、每顿觉都得到悉心照料,能够继续上学,就像是梦想成真。在绿衣战士们的悉心照料和督促下,每个孩子的学习和训练成绩每年都有显著提高。

比如2008年出生的克木族人罗文迪(Lo Van Dieu)和谢文迪(Xeo Van Diep),他们于2019年9月被景都边防站(Keng Du Border Guard Station,简称Ky Son)收养。他们两人的境遇都很艰难。罗文迪早年丧父,母亲改嫁外出打工,家境贫寒;谢文迪的父母离异,他和叔叔一家生活在一起,生活也好不到哪里去。

据景福边防站政委陈文德中校介绍:除了在边防站为孩子们安排食宿、发放书籍和衣服(经费从官兵工资中拨出)外,部队还直接派出像梁文利上尉这样了解当地风俗习惯的少数民族同志进行辅导、指导,在学习和生活上给予帮助,孩子们取得了很大的进步。Diep和Dieu两位同学是区物理、历史的优秀学生,也是景福中学的模范学生,去年还考入了启山高中。孩子们的努力让景福边防站身穿绿色制服的养父们感到无比高兴和激动……

在通秋边防哨所禄村的工作组,他们目前抚养着两个孩子:七年级的颜陈庆(2008年出生)和八年级的广一灵(2008年出生)。两个孩子家境艰苦,却深受工作组官兵的关爱,如同家人般被他们照顾。他们每天奔波于各个村庄,执行巡逻保卫边境的任务。夜晚,在小小的灯火旁,身着绿色制服的官兵们化身为“义父”,耐心地指导孩子们学习字母的每一个笔画、每一个算术题。

在边防卫兵养父们的爱与分享、关怀和支持下,孩子们不仅在学业上逐渐成熟,思想和生活方式也日渐成熟。许多孩子把边防站当成了自己的家,自然而温暖地称呼直接照顾他们的边防卫兵为“爸爸”、“孩子”。

除了收养,乂安省边境的边防人员还资助了两地边境地区的许多学生。目前,景都边防站正在资助7名科穆族学生,他们出生于2008年至2016年之间。

这些孩子都生活极其困难,其中包括4名孤儿,他们与年迈的祖父母一起生活,这些孩子都来自贫困家庭,例如2015年出生于Huoi Xui村的Mong Trung Son,2013年出生于Quyet Thang村的Pit Van Dinh,2012年出生于Huoi Le村的Moong Van Chan Thi……这些都是学校的学生。因此,Keng Du边防站每月为每个孩子提供50万越南盾的资助。此外,边防站还筹集资金实施该项目,在节假日、春节、开学或学年结束时为孩子们发放礼物,以鼓励孩子们上学并取得优异的成绩;同时,边防站定期与学校联系,了解孩子们的思想状况和学习成果。

在边防官兵的共同努力下,义安省两地边境地区许多贫困儿童得以继续上学,克服重重困难。梁文斗出生于2005年,是祥阳县仁迈乡平梁村的科木族人。他的家境非常困难。梁文斗一年级时父母离异,母亲离开后,父亲因生计压力过大,不得不将他送到远方的祖父母家打工。梁文斗刚上初中一年级,祖父母便相继去世。仁迈边防站官兵同情梁文斗的处境,通过“助学金”项目资助了他。中学毕业后,梁文斗考入了义安省少数民族寄宿高中。

回到荣市入学时,边防站派员接Dau办理入学手续,同时与学校和班主任保持密切联系,了解学习情况,定期看望并鼓励Dau努力学习。从此,绿衣军人的形象自然而然地印在了这位克木族男孩的心中,也点燃了Dau长大后也要穿上边防军服的梦想。最终,所有的努力都得到了回报:2023年,梁文杜考入边防学院,继续追寻成为一名绿衣军官、保卫村庄和边境的梦想。

乂安边防部队各单位不仅通过“帮助孩子上学”、“收养边防军子女”等项目收养、资助贫困学生,还以适当的方式和模式向党委、政府和人民留下深刻印象。

孟山边防站与孟山公社人民委员会和孟山中学(Con Cuong)协调,有效实施“边境地区随迁宿舍”模式。孟山中学目前有82名丹莱族学生。小学阶段,孩子们在位于布玛国家公园深处,距离公社中心15-20公里的古发村Bung村的一所独立学校就读。中学阶段,由于从家到学校的路途遥远,孩子们不得不到学校上课。许多孩子在生活和学习方面仍然感到困惑,因为他们是第一次离开村庄、家人和亲戚。此外,丹莱族学生习惯了在深山老林中与世隔绝的生活,非常害羞,不敢与陌生人接触,不懂得如何照顾自己,并且有辍学的习惯。因此,学校在管理、维护安全和秩序、防止学生辍学方面面临诸多困难……

面对这样的现实,蒙山边防站从驻扎在蒙山中学寄宿区的群众动员队抽调工作组,帮助丹莱学生尽快熟悉和融入社区,体验贴近军队的生活、活动和学习环境,营造健康的文化和精神生活,帮助学生实践、提高生活技能。蒙山中学教师兰世清先生说:“这里的边防人员像家人一样保障安全,引导和照顾孩子们,帮助他们保持良好的生活和学习习惯。”因此,寄宿区成了孩子们的第二个家。

义安省边防部队政委黎如强上校表示:“2023-2024学年,我省边防哨所将收养18名孤儿和特困学生直至高中毕业,并资助96名特困儿童入学。这不仅是边防部队的责任,更是边防部队对两边少数民族儿童的关爱。”

义安边防部队不仅资助驻地特别困难的学生,还资助对面老挝村庄的儿童。因此,部队资助的老挝学生均为生活困难、无家可归、孤儿、名人子女、积极参与边防工作的人员……根据情况和地理位置,义安边防部队将决定以现金或每月提供食品和生活用品的方式资助儿童。目前,义安边防部队已资助19名老挝学生,在老挝边境地区党委、政府和各族人民心中树立了良好印象。

在“助学金”、“边防军子女认养”、“部队官兵助学金”等边防军人项目的帮助下,许多高地贫困学生的学习生活条件得到了改善。边防军人的关爱与分享,为他们打开了改善生活和学习的机会,点燃了他们为建设繁荣美丽祥和的乡村贡献力量的梦想。