“东海阳光”与朱斗陶瓷祖师

在亚洲众多著名的陶瓷珍品中,最为重要的当属15世纪中叶由越南女工匠制作的青花瓷“安南花瓶”,这件花瓶被列为土耳其国宝。自1933年以来,这件花瓶享誉全球,吸引了众多艺术界人士的研究和讨论。

关于 Chu Dau 陶瓷花瓶的误解

土耳其伊斯坦布尔的托帕基宫是一座宏伟的宫殿,曾是奥斯曼帝国苏丹的居所。这里珍藏着举世闻名的海量亚洲陶瓷宝库,历代皇室都珍藏着超过10700件文物,其中主要包括宋元明至清代的中国高级陶瓷,以及17至19世纪的日本瓷器,其藏量堪比台湾故宫博物院。

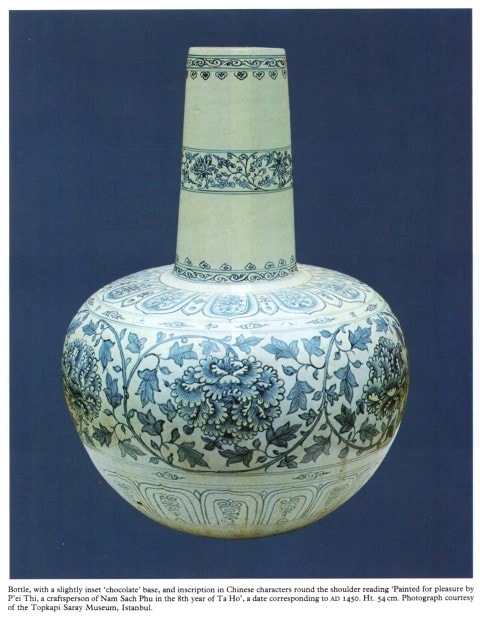

这只刻有13个汉字的花瓶,是由英国学者R.L.霍布森在托帕基博物馆发现的。然而,当时(1933年),霍布森认为这只花瓶是由一位在越南的中国工匠制作的,他将铭文翻译为“大和八年南慈州匠庄氏赏玩图”,却没有翻译这13个汉字。这些信息刊登在中国艺术展览的出版物上,导致陶瓷史研究者和专家长期以来对此存在误解。

|

| 裴氏喜夫人墓碑上的画像与占婆岛沉船中的“贵妇”雕像有着惊人的相似之处 |

而这个翻译错误一直持续到1977年,东南亚陶瓷界最负盛名的艺术史学家罗克珊娜·M·布朗(Roxanna M. Brown,1975年之前在南越担任记者)重新审定铭文,将第十个字“裴”辨认成陶艺家的姓氏“Búi”(而非“Trương”),将引起最大争议的第十一个字“氏”辨认成表示越南人女性的“thị”(而非“còi”),将“Hí”辨认成陶艺家的名字“Hí”(而非“còi”)。因此,罗克珊娜·布朗是第一个读出瓶主人裴氏希(Bùi Thị Hí)完整、正确姓名和性别,并将产地确定为南沙(Châu Nam Sách)的人,该地后来被确定为南沙(Chu Đậu)陶瓷的中心地区。

然而,令人遗憾的是,直到1980年,越南研究者才真正意识到“安南花瓶”的存在,尤其是那13个汉字。事情的起因是日本驻河内大使馆文化外交官穴吹诚先生致海阳省委书记的一封信,信中他询问了这位工匠的背景和制造地点。信中,他表示自己对研究越南文化和越南古代陶瓷很感兴趣,在一次去土耳其出差的途中,得知托帕基皇家博物馆至今仍保存着一件15世纪的越南青花花瓶,瓶身上刻着13个汉字:“大和八年南萨克周同人裴氏希比”。上面13个汉字的意思是:“1450年,南萨州一位名叫裴氏希(夫人)的工匠在花瓶上绘制了图案”。信中,他强调,查明裴氏希工匠的起源和南萨州的地名“对于越南历史,特别是手工艺史,尤其是女性角色的历史,都具有重要意义”。

的确,这件花瓶上的铭文简明、完整、准确地记录了其制作时间、地点和创作者,也是考古学家唐伯勋(Tang Ba Hoanh)的关键所在。唐伯勋也认同穴吹(Anabuki)对铭文的解读,并自1983年以来一直主持推动实地考察和发掘工作。经过10年的探索,他发现了许多古代海兴地区(旧)陶瓷生产中心的遗迹。然而,对工匠裴氏熙(Bui Thi Hi)身份的探寻却耗时长达30年。

在广南省会安市附近的占婆岛(Cu Lao Cham)沉船(1997年至2000年发现并打捞)中,一艘可追溯至15世纪70年代的沉船,很可能是一艘从被誉为“东海阳光”的海阳出发的瓷都出口货船,当时正值裴氏姬的督航。神奇的证据之一:在沉船中发现的数十万件高级瓷都产品中,有一尊名为“贵妇”的雕像,目前收藏于越南国家历史博物馆。经鉴定,这尊雕像与裴氏姬在海阳省嘉禄县广英乡万光寺供奉的雕像一模一样。万光寺是裴氏姬73岁退休时建造的寺庙。

|

| 土耳其托帕基宫博物馆的安南花瓶 |

寻找 Chu Dau 陶艺的创始人

裴氏后裔的七页珍贵族谱至今仍以各种形式保存了好几代,让我们了解了“安南瓶”主人的背景和家世。

据了解,裴氏希,别号王月,景圣年(1420年)出生于嘉禄县东光乡光仙村,是东关城围城战中牺牲的麻武朝廷大员裴廷义的长女,黎朝开国功臣裴国兴的第三代孙女,是龙牙誓师十八人之一,与黎利一同参加抗明军的战争。

裴氏后裔在珠斗村古陶窑发现的带有裴氏熙笔迹的文物中,有1454年的釉盘和1460年的喀美拉,这两件文物是窑底丢弃的物品,其字迹与托帕基博物馆的花瓶相同,还有裴氏熙用来守护丁道河汇流处以促进贸易的大型陶龙,以及最重要的裴氏熙大理石航海罗盘,上面写着“Cham ban chu hai khu, Bui Thi Hi”(裴氏熙为航海船只指引方向的罗盘)。

因此,从1933年学者RLHobson在“安南”瓶肩部发现陶艺家裴氏熙书写的13个汉字算起,经过50年的时间,经过8次发掘,找到了青花瓷的起源,地面上出土了数以万计的文物,其中包括窑址的痕迹、大量的陶瓷制品,从而确认15至16世纪的Chu Dau陶瓷中心现在位于海阳省南萨县Thai Tan乡。

尤其是会安沉船,船上载有超过25万件青花瓷制品,这无疑是青花瓷曾经风靡一时的最有力证据,也真正恢复了这一高贵陶瓷家族在世界艺术史上的声誉。然而,直到30年后,“安南花瓶”的制作者——才女裴氏熙的身份才得以完全查明,墓碑也最终被找到。

著名独立艺术家的肖像

墓碑上的砖刻有“裴氏先祖骨灰随剑入瓮”的铭文。在相关的特殊文物中,有一块烧砖,砖面上刻有一位妇女的肖像,旁边刻有汉字,意思是:“祖先的古像名叫冯月,原是十多个陶行会的主人。由于混乱,不得不毁掉这尊像,重新粉刷,以便传给后代。”

“祖先”的肖像画于1502年,即她去世三年后(1499年)的一块砖上,原型可能来自在占婆岛沉船(沉没于1450-1470年间)发现的一尊名为“贵妇”的雕像。既然叫“古祖像”,想必创作年代很早:一位贵妇人身着端庄贵胄,立姿挺拔,双手覆袖,交叠成莲花状(但透过画面,仔细看去,她手中似乎捧着一个平板状的物体,上面肯定放着什么已经不存在的东西),头发挽成高髻,佩戴着两枚珍珠耳环,上衣纹饰为海鸥翅膀或仙鹤,衣服上绘有莲花、菊花、云朵等朱陶熟悉的图案……

看她的面容,年纪在三四十岁之间,应该正是她艺术风格和事业巅峰的时候,也就是1450年左右,她亲笔在“安南花瓶”上题写自己的名字,出口到当时的奥斯曼帝国王室。1450年也是裴氏妃30岁那年,她和丈夫一起指挥着一艘商船,带领着商队穿越惊涛骇浪,与周边国家和西方国家进行贸易。

因此,我们今天很难想象当时的越南女性,像现代一样,以艺术家的身份,在产品上亲笔签名,并自称是一位享有盛誉的独立艺术家,而且在生前还为自己创作了肖像。虽然我们尚不清楚创作这尊贵女性雕像的目的,但可以暂时推测:它是为出口商品而创作的艺术品;由于雕像是在“占婆岛”号沉船中发现的,当时这位才华横溢的女性仍然健在,而在珠岛的25万件青花瓷制品中,这尊雕像或许是唯一一尊,因此很有可能它是代表该瓷器品牌所有者的信物,由海阳商船携带,以保证商品在客户眼中的声誉。当时,产品上的名字和标记无疑受到高度重视,客户可能也对此有所要求,而这一标记几乎与当时国际市场上青花瓷的品质相符。

据信,Chu Dau 陶瓷诞生于 15 世纪初,即明朝入侵和统治时期(1400-1427 年),并结束于 16 世纪末,最后一次记录是在 1592 年。 钴蓝色在陶瓷上的使用起源于14世纪的越南,与中国同期;最初的钴蓝色材料是从埃及和波斯进口的。一般来说,中国南方的典型瓷器被称为“青花瓷”(thanh hoa),在白釉底上描绘钴蓝色,而白釉下描绘钴蓝色图案的瓷器则是朱豆瓷的典型代表,被称为“花蓝”(hoa lam),这种瓷器在15世纪初开始盛行并走向繁荣。在陶瓷界,“安南”也成为“花蓝”的同义词,托帕基博物馆中的“Chiec An Nam”名称就是一个例子。 |

根据 TT&VH