胡志明政治生涯中的文化因素

(Baonghean.vn)——胡志明主席是一位政治家、革命活动家,同时也是宽容、同情、生活方式和文化个性的象征。

胡志明文化资源的积累

阮必成出生于一个爱国儒家家庭,自幼汲取文明价值观、抗击外敌入侵的传统以及东方文化精髓。后来,在当时的首都顺化学习和成长,年轻的阮必成有机会接触和学习西方文化思想。

他说:“大约十三岁的时候,我第一次听到三个法语单词:自由、平等、博爱……从那时起,我就非常想了解法国文明,想弄清楚这些单词背后隐藏着什么。”(1)。

|

| 拉图什·特雷维尔海军上将号(L'Admiral Latouche Treville)载着阮必清离开祖国,去寻找拯救国家的出路(1911年6月)。图片档案 |

胡志明胸怀大志,胸怀大志,对新事物敏感敏锐,他没有走前辈们的老路,而是想去看看“祖国”是什么样子,学习如何帮助同胞,解放民族。胡志明探寻救国之路的旅程,有着东西方文化知识和炽热的爱国主义情怀的重要基础。

在欧洲,爱国志士阮爱国在漂泊求生和观察的旅途中,参加了工人运动,同时也进一步了解了法国文化和西方文化。他阅读了大量报纸,研读了伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭等思想家的著作;学习了李嘉图、亚当·斯密等的经济学……,在求学期间,他为报刊撰稿,创作剧本,结交了许多著名的知识分子、政治家、艺术家,丰富了自己的知识面。

正是这种文化和思想资源的积累,使胡志明成为东西方文化交流的象征,使其政治生涯具有普世价值,惠及全人类。因此,瑞典艺术家埃里希·约翰逊在1924年写道:“他那彬彬有礼、举止亲切的举止,给人一种尊贵的印象。他之所以能成为领袖,并非凭借任何肤浅的外在,而是凭借他的学识和智慧。”(2)苏联记者奥西普·曼登斯塔姆评论道:“从阮爱国身上放射出一种文化,不是欧洲文化,但也许是一种未来的文化。”(3)。

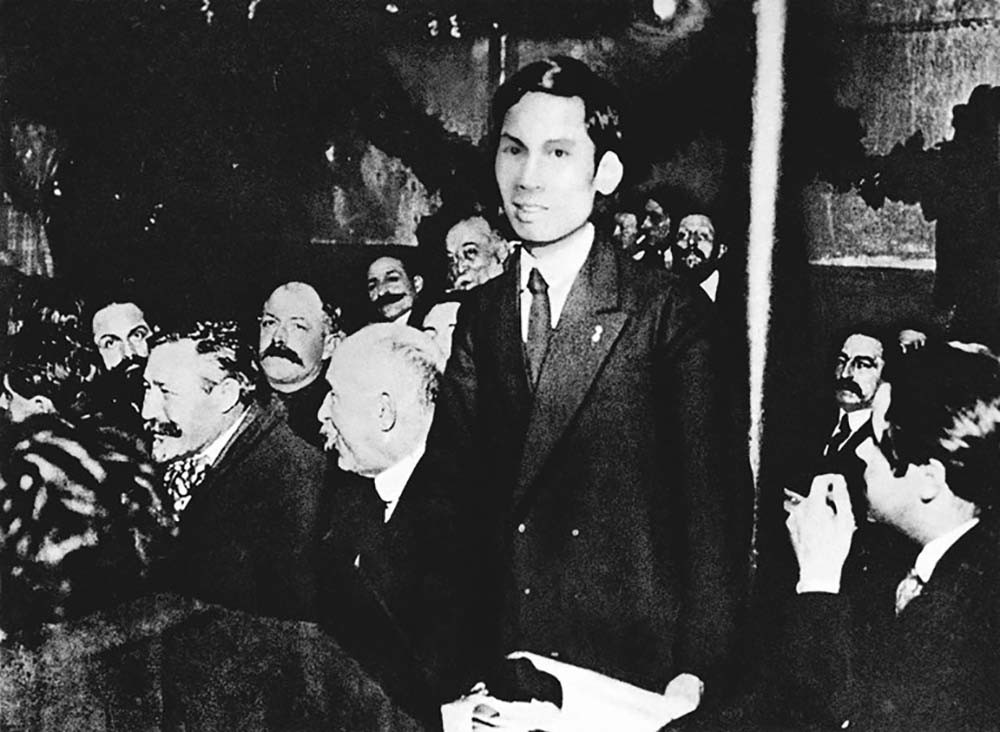

|

| 阮爱国在法国社会党第十八次全国代表大会上发表讲话。图片来源:档案馆 |

文化与目标和理想的选择

从传统文化内核出发,胡志明走向了马列主义:“最初,是爱国主义,而不是共产主义,使我相信列宁,相信第三国际。一步步地,在斗争中,在学习马列主义理论和从事实际工作的过程中,我逐渐明白,只有社会主义和共产主义才能把全世界被压迫的民族和工人从奴役中解放出来。”(4)。

阮爱国在学习列宁《关于民族和殖民地问题的提纲草案》、参加民族解放运动并成为一名国际战士之后,凭借其理论知识和实践经验,坚信无产阶级革命道路才是拯救祖国的唯一正确道路。他之所以能拥有如此坚定的信念,得益于其深厚的传统文化底蕴。这自然而然地成为他评判革命理论正确性的依据:“我尊敬列宁,因为列宁是一位伟大的爱国者,他解放了自己的同胞。”(5)以及“解放俄罗斯之后,我们还希望解放所有其他民族”(6)。

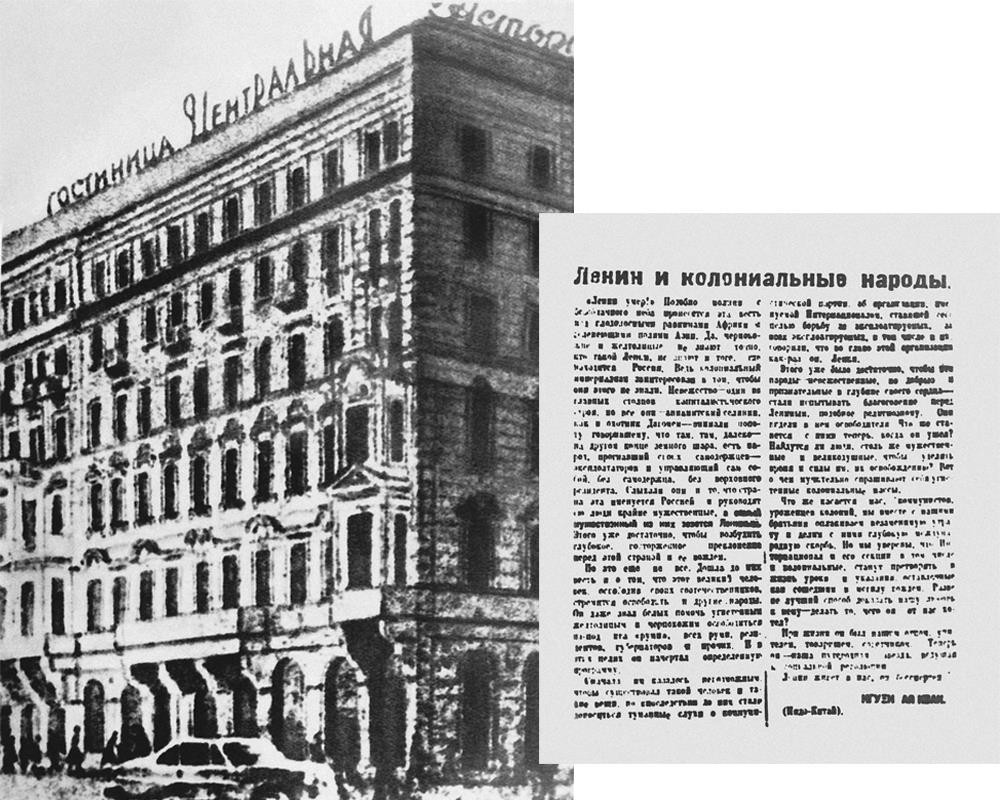

|

| 莫斯科中央酒店,阮爱国在第五次国际共产主义代表大会(1924年7月)期间下榻于此;阮爱国在苏联报纸《肃报》(1924年1月27日)上发表的文章《列宁与殖民地人民》。照片档案 |

阮爱国之所以选择共产主义,是因为革命理想与东方政治社会思想的相似性。他认为,正是“大一统”思想与共产主义社会传统的相似性,使得马克思主义“比欧洲更容易渗透到亚洲”。(7)。

可以说,东方文化是阮爱国接受和掌握马克思列宁主义新知识的基础。然而,胡志明的政治生涯与共产主义理想的核心契合点在于人类解放的目标,在于文化、人民与发展的统一。马克思列宁主义是现实的人道主义,胡志明主张“建立一种解放民族、解放社会、解放人民的人道主义行动哲学”。(8)。

在创造性地吸收马列主义唯物史观的基础上,胡志明认为“文化的意义:人类为了生存和生活的目的,创造和发明了语言、文字、道德、法律、科学、宗教、文学、艺术、衣食住行等日常生活工具和使用方法”。(9)胡志明视文化为人类社会形成和发展的综合机制。他的理想和政治目标的选择,是知识和经验与民族传统和普世人道主义精神价值相结合的文化积累过程的结果,以适应国家和时代的革命形势。

文化与凝聚力量、调动资源为革命事业服务的问题

革命是群众的事业,因此,组织力量是每场革命的核心问题。早在1923年,还在国外的胡志明就写道:“我们应该做什么?……对我来说,答案很明确:回到祖国,深入群众,唤醒他们,组织他们,团结他们,培养他们,领导他们为自由和独立而斗争。”(10)。

胡志明认为,唤醒群众是至关重要的革命任务。从他踏上救民救国征程的第一天起,他就孜孜不倦地从事革命宣传工作。尤其是文化和文学,是胡志明经常使用的工具。他呼吁“文化照亮民族的道路”、“文化要引领民族走向独立、自力更生、自力更生”、“要大力开展文化工作,为抗战和建国事业培养新人、新干部”。(11)。

|

| 越南民主共和国政府成立,胡志明出任国家主席,并向全国人民宣示主权(1946年11月3日)。图片由胡志明提供 |

他认为,每个人、每个干部都要有一般的文化水平,都要有历史、科学技术、管理方面的知识和建设国家的专门知识。

除了文化、专业和技术资格的要求外,胡志明特别强调了革命人才培养中的道德因素,即将传统道德价值观恰当地运用到新形势下,以满足革命对党员干部的要求。在培养革命干部党员人格中文化道德因素时,胡志明提醒越南共产党人:“我们的党是道德的、文明的、统一的、独立的、和平的、繁荣的。”(12)。

胡志明从小就清楚地认识到一个真正的知识分子的功能和作用,他要与人民紧密相连,全心全意为同胞的解放事业而奋斗。作为一名实践性很强的政治活动家,胡志明始终认为发现和使用人才至关重要。早在革命政府成立之初,胡志明就发表了两篇著名的文章:《人才与国家建设》(1945年11月14日)和《寻找有才有德的人》(1946年11月20日),堪称新时代的智者宣言。他在文章中指出:“建设需要人才。两千万同胞中,肯定不缺少有才有德的人。我担心政府没有听到或看到,所以这里出不了有才有德的人。我承认这个缺点。”(13)。

|

| 胡伯伯与知识分子交谈。图片库 |

胡志明秉持全民族大团结精神,以民族共同利益为目标,发现、吸引、激励和培养了大批优秀人才,将他们带入革命队伍,为抗战建国事业服务。典型代表有知识分子黄树康、裴朋团、范克和、阮文苏;科学家陈大义、孙世松、邓文五、胡得弟……

胡志明的用人之道源于现代人本主义的用人理念,广泛吸纳人才,不拘泥于“党内”或“党外”。这体现了一位战略领袖的智慧和气魄,一位伟大文化家的宽容和博爱精神,所有这些都指向人民和民族的最高利益。爱国知识分子黄叔康说:“胡伯伯真诚而充满活力的意志和胸怀,连石头都能感动,更何况是我呢。”(14)。

胡志明不仅在言语上而且在行动上真正关心和信任知识分子,从而使知识分子对国家革命事业以及自己的前途充满信心。

胡志明的政治文化人格

胡志明政治家的人格是政治才能与道德、作风和文化创造力的完美结合,为越南革命的胜利做出了贡献。他是一位政治家、一位革命活动家,同时也是宽容、人道、文化生活方式和人格实践的象征。

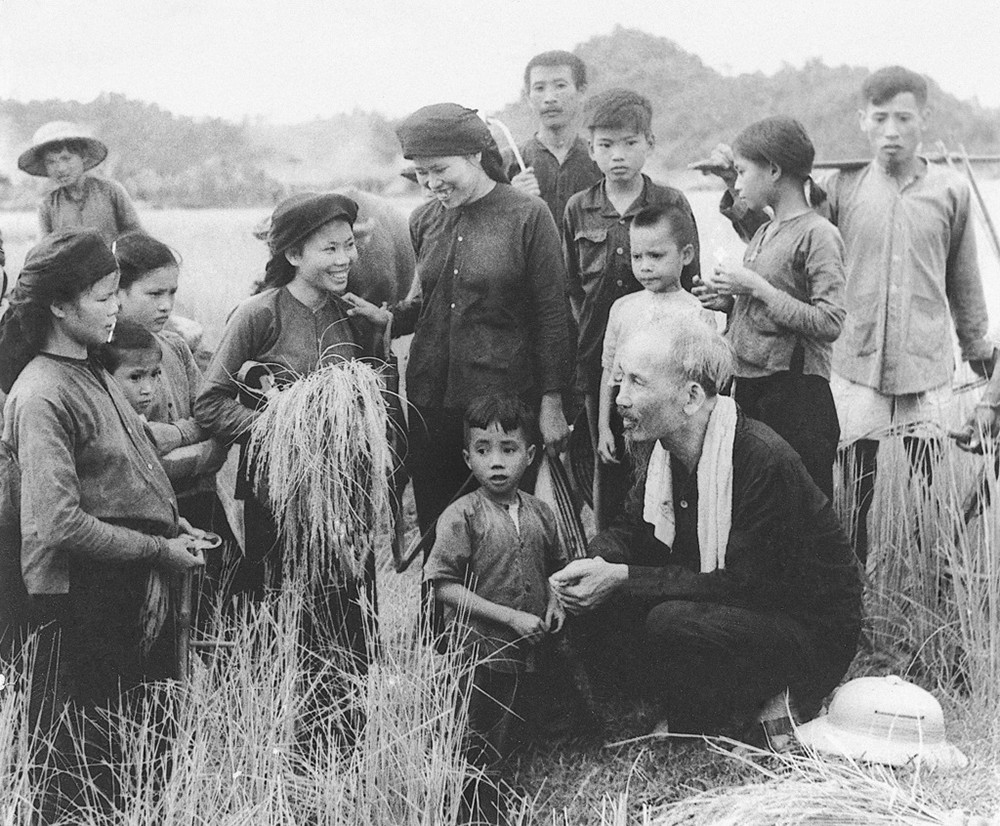

|

| 1954年收获季节,胡志明主席视察太原省大慈县兴山合作社。图片档案 |

胡志明的政治目标和理想极其崇高:民族解放、社会解放、人类解放。同时,政治理想和目标与实现这些目标的方法和手段之间存在着高度的人文统一。出于对人类的热爱,对祖国和人民、对民族和人类的热爱,胡志明自觉地投入了艰苦卓绝的斗争,甚至愿意牺牲自己的生命。他以源自灵魂的非凡意志力、智慧、对真理的坚定信念以及对人民生命和国家未来的敏锐感知,将自己的一生奉献给了这一原则和目标。

作为一名革命战士,胡志明树立了宽容大度、热爱和平的榜样。胡志明的方法是一种影响、说服和赢得不同阶级、不同年龄、不同能力的人民的方法,从而实现全民族大团结。

胡志明的性格散发着高尚而淳朴的气质,不让物欲蒙蔽心灵,不让战争侵蚀他的人文主义和乐观精神。这既是一位新时代政治领袖的品格,又兼具东方哲人的风采。这种人格魅力闪耀着光芒,凝聚着千万人,即使是敌人也不得不尊敬和赞美他。

|

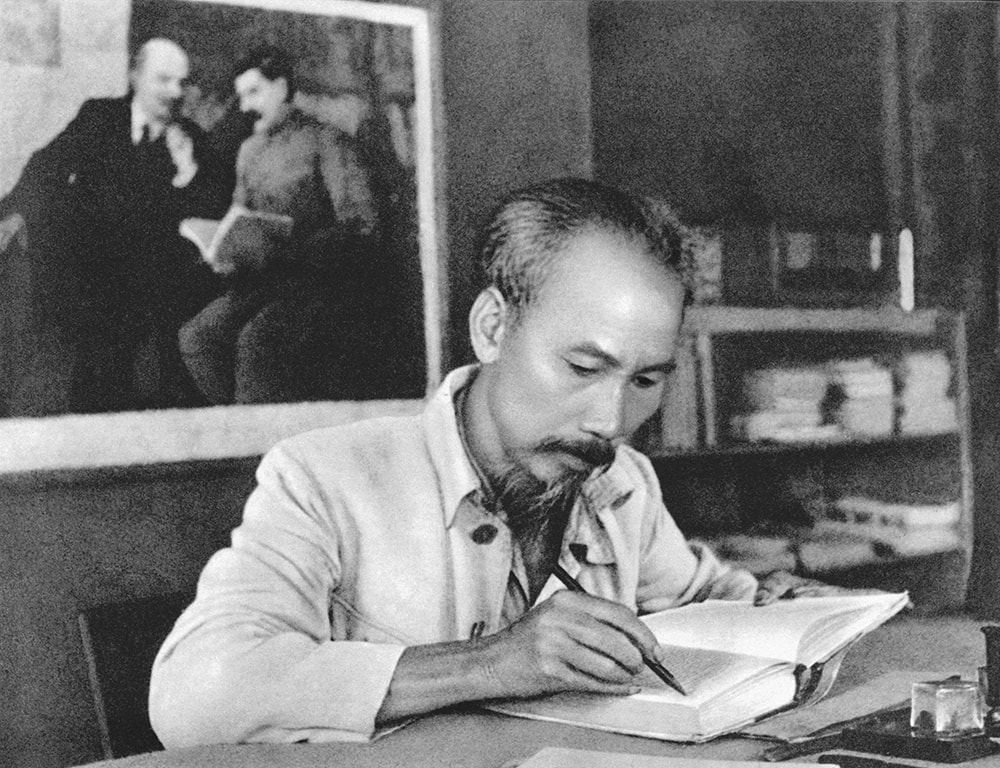

| 胡志明主席 |

胡志明的政治文化人格、为人、一生和政治生涯,是人类智慧、道德、心灵、情感最优秀、最宝贵的结晶,也是越南文化特质的结晶。胡志明的榜样和思想将指引我们的行动,增添我们的精神力量,成为我们民族和人民在21世纪战胜困难、取得胜利的巨大鼓舞。

________________

(1)、(3)、(7)、(10)《胡志明全集》第一卷,河内国家政治出版社,1995年,第477、478、35、192页。

(2)《胡志明传记纪事》第1卷,河内国家政治出版社,1993年,第202页。

(4)、(5)、(12)胡志明全集,上引,第10卷,1996年,第128、126、5页。

(6)同上,第2卷,第208页。

(8)武元甲:《胡志明关于越南文化建设的思想》,国家政治出版社,河内,1998年,第29页。

(9) 胡志明:同上,第 3 卷,第 431 页。

(11)同上,第6卷,第173页。

(13)同上,第4卷,第451页。

(14)丁春林教授:《胡志明主席与知识分子》,《人民周末》2000年1月4日第1期。