何光莱:新闻之路,文化之路——第三部分:老师,朋友

(Baonghean.vn)- 劳动英雄武乔教授评论道:“胡光利是一位记者、作家、坚定的政治家和博学的文化家。”

在与我的故事中,胡光莱经常不经意地谈到他的老师和朋友。无论是在讲台上还是在现实生活中的老师,无论是名人还是默默无闻的朋友。当然,他们始终是他生命中的一部分,对他的人生道路有着不同的影响。这似乎是人生的普遍规律,但对于胡光莱来说,情况却截然不同。

胡光莱在艰苦的童年岁月里,自然而然地经常提起家乡琼黎村琼琉村的老师们。他父亲在他二年级时早逝,幸运的是,他拥有爱护他的老师们。琼黎中学校长、著名教师文如强的妹妹文氏香老师,从旧课本中汲取了胡光莱的关怀,在他最孤独的日子里安慰和鼓励他。半个多世纪过去了,胡光莱对家乡田野的感情依然挥之不去,这源于他同乡琼黎村的伟大诗人黄忠通的诗作《校长》。文氏香老师在茅草屋顶的教室里充满激情地教授这首诗时,那动人心弦的声音似乎仍在他脑海中回荡。教室四周筑起了高高的土墙,用来抵御美军轰炸。胡光利以为诗人黄忠通写的是琼田合作社社长和家乡琼多的田地。

|

| 记者胡光莱(后排右二)和义安省文学班的同学们,时隔50年与文学老师潘辉玄(坐在中间)见面。图片来源:文献 |

他被乂安省教育厅征召加入北方文学比赛队伍的那天,整个琼都中学只有几位老师有自行车。在激烈的美军作战时期,省文学队的集训班在清昌山区武烈乡开课。前几天,胡光莱在深田里耙地时,小腿被锋利的耙片扎破,严重感染,肿得像香蕉梗,根本无法行走。面对这种情况,学校派胡思严和黎春焕两位老师轮流骑车,扛着胡光莱的肩膀,骑行了近100公里到达清昌。到达时,天正下着大雨,路面泥泞,老师们轮流背着胡光莱前往集合地点。他心疼老师,就一直往下爬,要求自己走,但老师们严肃的表情提醒他要听话。

如今,他已成名,阅历丰富,更加懂得爱的表达、感动的力量、鼓舞人心的力量,以及人生的意义。我不禁想,如果没有这些善意的帮助,像何光莱这样贫困的学生会怎样呢?何氏草老师和丁如欢老师夫妇的故事也是如此。他去班主任家练习写作,却得到了班主任丈夫丁如欢老师的直接指导和润色,丁如欢老师是乂安省著名的文学教师。在那些文学练习的时光里,老师们的关爱为他的灵魂播下了新的天地,为他的热情和青春梦想插上了翅膀。或许,正是这些最初的文学印记,帮助何光莱日后走上了“文化之路”。

为什么我国许多有名气、有成就的学生,每当回忆起小学、初中时光时,总会有种特别的感触呢?何光莱说,如今陶老师和范老师都老了,他自己也快90岁了,但我感觉他的才智依然和年轻时一样敏锐。每次回乡看望老师,送老师一本新印的书,我都很高兴。尤其是在乡下宁静的环境中,师生们滔滔不绝地谈论着文学故事、国内外时事,我更是开心不已。最开心的,是老师从家乡打来电话,说在电视上看到何光莱,然后顺便聊几句刚读完的书,或者最近发生的文化事件。何光莱把老师视为偶像,因为他充满智慧,热爱学生。

|

| 胡光利记者再次见到了年近百岁的胡氏月女士。她是阮辉娣老师的夫人,阮辉娣老师曾任义安大学校长,并于1970年至1973年担任义安大学文学班的教师。图片来源:文献 |

在义安省文学班,文学老师是阮辉棣先生。他法语很好,举止优雅,给胡光利留下了深刻的印象。阮辉棣先生年轻时,因为考取了中学毕业会考,被人戏称为“慈棣先生”。慈棣先生爱上了一位美丽贤惠的姑娘,并与她结婚。她名叫胡氏月,来自琼多县,家就在胡光利父母家隔壁。 2020年秋,值此义安文学班建校50周年之际,胡光利与友人前往义禄县义长乡上香祭奠阮辉娣先生,重逢了年近百岁的胡氏月夫人,令他感动不已。半个世纪过去了,他紧紧拥抱着她,泪流满面,提起家乡琼多和同村的亲人……

胡光来坦言,在文学课上,他感觉当郑文豪走进课堂时,正是文学之美开始闪耀的时刻。中外诗歌散文的美,如同水彩画般,在学生眼前熠熠生辉。学生写出一句好句子,老师视之为喜悦;学生在写作中有了新的创意,老师也热情洋溢,给予鼓励。至今,胡光来和他的朋友们都清晰地记得郑文豪的文学课。当他讲授《翘传》时,一片感悟的空间豁然开朗……“波光粼粼的水面映照着天空,城池在青烟中筑起,群山在金光中绽放”,郑文豪哼着这首诗,半闭着双眼,抬头望向天空,问学生:“这真是一首好诗,不是吗?” “我们盼望着Ty先生的文学课,爱他爱得忘记了饥饿,爱他爱得只想让他的文学课在下午快结束的时候上,这样我们就能听着他的声音,忘记肚子里咕咕叫的饥饿。”Ho Quang Loi语气严肃,毫无幽默感。“用文学对抗饥饿”的故事,只有义安文学班的学生们才能讲述!

|

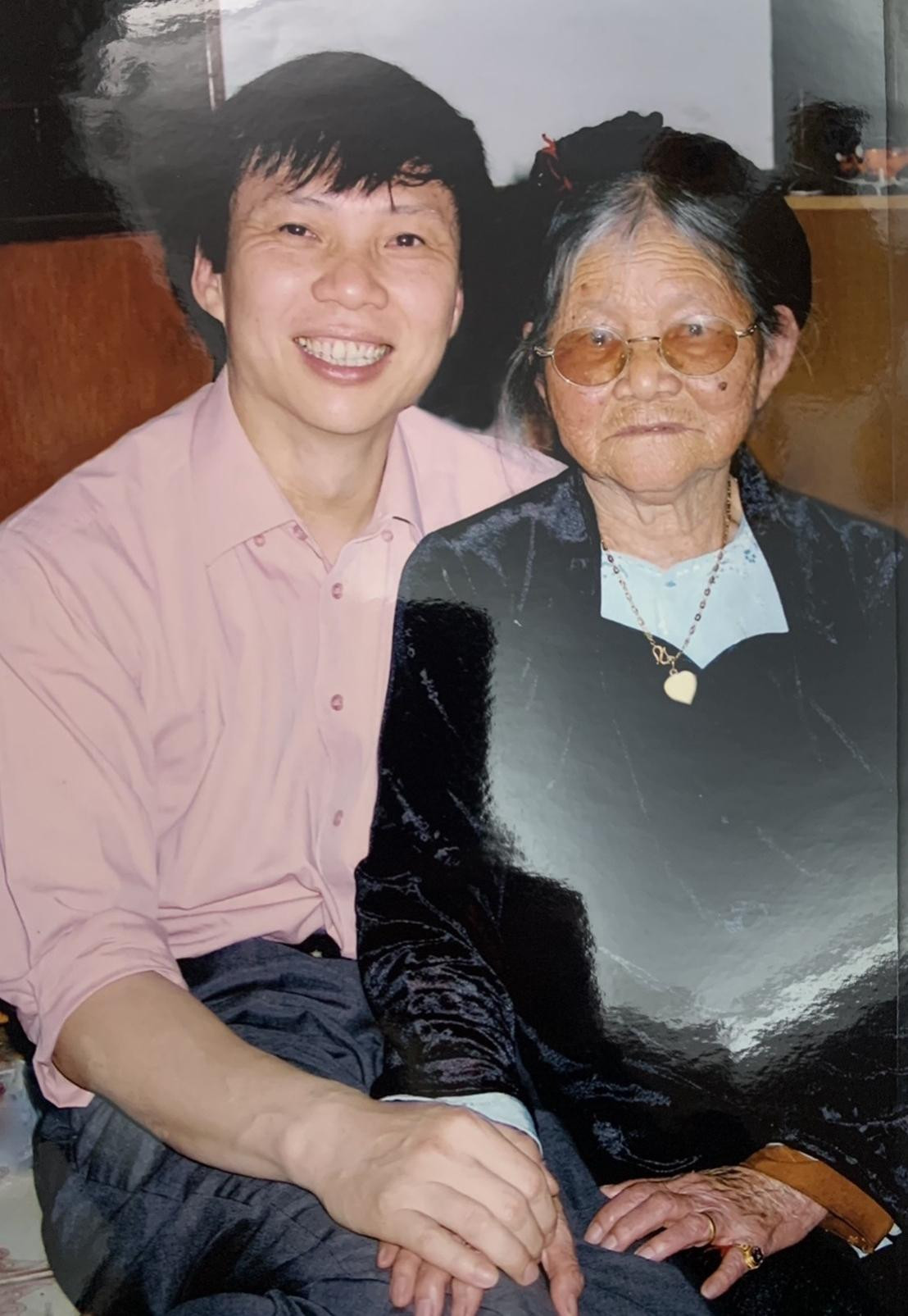

| 记者何光莱探望母亲——何氏念女士。图片来源:文件 |

1971年夏天,美军飞机轰炸并烧毁了宜禄县宜忠乡的教室和竹屋。幸运的是,班上所有学生都在家乡放暑假,所以一切都很顺利。九年级中期,文学班不得不撤离到宜禄县宜文乡。一段时间后,宜安省认为安全隐患,决定将文学班撤离到山区的清章县。没想到,1972年的一个冬夜,一架B52轰炸机就在这里对文学班进行地毯式轰炸,险些击中何光莱的班级。仿佛受到命运的眷顾,尽管炸弹恰好落在何光莱和朋友们住的地方旁边,但文学班上却无人受伤。当晚,正在清灵乡一户农民家中的木床上睡觉的何光利,突然听到一声惊恐的尖叫,接着是一道蓝色的闪电。他本能地扑倒在地,钻进了木床底下。炸弹一连串地炸开,他便冲出家门,爬到花园角落的避难所。他刚出门,所有的铁木门就轰然倒塌,把他刚才躲藏的床压扁了。第二轮炸弹袭击,地动山摇,他刚爬进避难所,膝盖就被炸裂,鲜血直流。接着是第三轮炸弹,A字形的避难所似乎摇晃起来。第二天早上,看着那长长的三排弹坑,很多人说,要是稍微偏一点,整个文学班就可能“全军覆没”。

那一年,胡光利的文学班与班主任——诗人潘辉玄老师结缘。2020年11月20日,年逾九旬的范老师从安城县回到荣市,在义安文学班50周年校庆之际与大家重聚。师生们几乎通宵达旦地回忆着那段艰苦的日子,缅怀着对清昌土地的深厚感情和自豪感。最艰难、最难忘的是他班上的一次旅程:上山砍竹子,然后做木筏顺着险滩险滩的江河而下。途中,一个名叫范水银的女孩发高烧不省人事,全班同学都担心不已。

在西方留学的岁月里,不能不提到布加勒斯特大学的罗马尼亚教授们,其中包括指导何光莱完成毕业论文《司汤达小说中的心理分析》的玛丽安娜·雷佩蒂亚努女士。这篇论文探讨的是法国著名作家、不朽名著《红与黑》的作者。何光莱的论文答辩非常出色,获得了满分10分。他始终记得准备离开罗马尼亚回国的那天,雷佩蒂亚努教授夫妇邀请他到家里做客,共进晚餐。那天,雷佩蒂亚努教授亲自烹制了罗马尼亚的民族菜肴,何光莱则做了越南春卷。临别时,雷佩蒂亚努教授激动得热泪盈眶,将自己的研究成果赠予何光莱,并写道:“谨以此书献给何光莱,我的杰出学生。”

|

| 记者何光莱(Ho Quang Loi)见到了1967年在炮战中牺牲的十名蓝哈女孩之一的母亲。照片:档案 |

当然,像他一样,在一条漫长的学习之路上,随时随地学习,我想胡光莱还会继续讲述说不完的老师们的故事,关于他们教高中、大学、外语、军事知识、外交、高级理论、新闻……因此,我的文章大概会写不完。因此,我主动询问,请他确认,新闻界的第一位老师,人民军报总编辑陈公敏少将,是不是?他一听,脸上露出喜悦的神色,随即又变得悲伤,低声说:“是的,他早就去世了……”记者陈公敏少将逝世20周年纪念大会肯定了记者陈公敏(1925年10月20日-1998年3月25日)不仅是一位优秀的总编辑,也是一位模范教师,一位富有同情心的领导者。他总是充满智慧,敢于应对,善于说服他人。在胡光莱撰写的一篇关于陈公文的文章中,作者不仅表达了真挚而深切的感激之情,而且胡光莱在措辞上也像学生一样尊敬他的恩师:“我从事新闻工作40年,越了解写作这个职业,越能感受到它的艰辛,越感到能在陈公文将军这样的总编辑手下工作,遇到他这样的老师,我感到很幸运。我们这一代记者获得的新闻奖,包括我在1991年至2009年期间荣幸地获得的9项国内外财经、政治新闻奖,都归功于陈公文总编辑,在提出问题的方式上,在论证上,在文风上……”,都有他的影子。

他说,跟陈公敏总编辑学习的,当然是新闻事业,更学到了每天坚持学习的作风,学习了严谨的作风,学习了上下级之间如兄弟、如父子般的情谊;跟他学习,不是一日之功,而是终身之学!那位老师已经离开二十多年了,但在爱慕的潜意识里,胡光来学生却将情感倾注在笔下,写出优美的句子,将陈公敏总编辑这位令人敬爱的形象演绎得活灵活现:“我仿佛还看到他悠闲地走在李南德街上的身影,在熟悉的老罗望子树的翠绿树荫下,他银发如云,仿佛还看到深夜灯光下,他的笔在稿纸上飞速掠过,追逐着一闪而过的灵感,仿佛还听到他在那些关于生活、关于事业的朴素故事中,温暖而平静的声音。仿佛还看到他轻轻地在被岁月磨蚀的木楼梯上上下下的身影,手里拿着稿子,脸上带着沉思的神情,仿佛在思考着什么……”。读着这些感人至深、充满电影感的句子,我们为胡光莱感到高兴,为人民军报一代又一代的记者在总编辑陈公敏老师的指导下,在一个黄金时代生活和成长感到高兴。

|

| 诗人友盛祝贺记者胡光莱加入越南作家协会。图片来源:文献 |

我认为,胡光莱在他的道德理念中也有很多亲密的老师。他们可能是文化名人、渊博的知识分子、不仅在国内享有盛誉的资深记者,也可能是那些在思想和风格上给予他启迪的领导人……他们德高望重,年长他,却视他为朋友,与他们交流思想,给予建议,欣赏他的每一篇新闻作品,热爱并尊重他的才华,对他的每句话都感同身受。我们可以列举文化家、劳动英雄武乔、文化家潘光、诗人友盛、诗人邦越、河内市委书记范光义、历史学家杨忠国、音乐家洪登……请允许我以这种机械的心态列出一份清单,或许还有很多我无法认识的老师……对于像胡光莱这样一生只做一件事——拿着笔去战斗——的人来说,这是一种难得的幸福,能够与这些受人尊敬的知识分子“共事”,实属幸运。有一次我问何光莱是否可以把他们当作老朋友,他拒绝了:“不,不,叔叔,他们真的是我的老师……”。

但著名记者胡光莱却有几位很少有人能遇到的老师。如果我告诉你,你会大吃一惊,他们就是五十多年前他家乡琼琉县琼台乡的犁田队里的老师。父亲早逝,哥哥志愿参军,十多岁的胡光莱要赶着水牛去犁地,计算着分米数,帮母亲养活一家人。谁说犁地很容易,尤其是对于一个正在长身体的男孩来说?回想起那个瘦小的男孩努力将犁紧紧地握在水牛身后,控制着它在茫茫稻田中翻动泥土的故事,本文作者不禁感慨万千。如果没有琼多那支充满爱心的耕田队,教他如何稳稳地、灵活地握住犁垫,如何举起犁,如何深浅地翻动土壤,如何把犁线弄直而不留泥土。然后还要勤奋地耙地,教他如何少耙几次,让土壤尽快松动、早日吸水……那胡光莱会遇到什么样的困难呢?没有人教他,也许这个学生只能站在田边伤心地哭泣!然而,耕田队的老师们把所有最初的操作都教会了胡光莱,关心、鼓励、深情地指导他,甚至像村里的小学老师教他握笔、练习写字、练习读书、练习数数一样,陪着小学生一起犁第一条犁线。河老师教第一堂课,Lac女士教第一堂课,包先生教第二堂课,Cau先生教第三堂课,Nghinh先生教第四堂课,即使近60年过去了,他仍然清晰地记得每个人的面孔。他们充满爱意、包容的眼神帮助他成长,让他相信自己。所以,那天的耕作队伍不仅是他的祖父、叔叔或阿姨,也是老师们,那些“老农民”,他们不仅向他讲述了农耕的故事,还教会了他爱、宽容、对人的信任、学徒和培训的故事,以及在农村生活和终生奋斗的理由。

原来,即使是农民看似最轻松的活儿——耕耘,也需要学习、传授,并精通才能受人尊敬。如今,琼多同村耕耘小组的许多人都已离世,只剩下95岁的胡思忠先生和90多岁的原合作社负责人胡德文先生。胡光利每次回乡,总会去看望两位老人,他们依然像往常一样,和学生组成员愉快地聊天。“我的天哪!”我告诉胡光利,“那真是难得的幸福,一段如同无价精神财富般珍贵的“独特”回忆。”

|

| 记者何光莱祝贺武乔教授101岁生日。图片来源:文献 |

胡光莱从小就有挚友,至今仍对他忠贞不渝。我认识他的一位高中同学,住在河内。他人生低谷时,性格也难以取悦,导致他做事有些不顺。有一次,他的朋友来访,他不在家,他女儿非常生气,因为她父亲的朋友大声吼叫,还对他指手画脚,全家人都不明白发生了什么事,惊慌失措地四处乱跑。后来我们得知,他要了“一张纸和一支笔,要给胡光莱写信”。据胡光莱的妻子邓芳草女士说,他面色凝重地坐在客厅的写字台前,沉思良久才放下笔,女儿惊恐地站在一旁看着,他喊道:“别乱跑,让我集中注意力。”写完信后,朋友把信装进信封,告辞而去。何光来下班回家,打开信,看到“我来看望,但黎不在家”这句话,他开心地笑了,既同情朋友,又理解朋友的用心!他依然宠着朋友,宠到每次朋友来访,都热情地接待他!另一位朋友是作家,经常说些比较极端的话。但对于何光来,他只是温柔地倾诉,而不是大声地吐露。可以说,他以仁慈对待朋友的缺点,从不伤害任何人。他还有很多其他亲爱的朋友,无论是在国内还是国外,都与他关系密切,并分享他的事业和日常生活。他们对他的记者生涯产生了许多人性上的影响。但由于本文篇幅有限,我想下次再与读者们探讨……

我想提一下胡光莱的一位特别好的朋友,他的终身伴侣兼妻子,人民军上校邓氏芳草。她出生在河内,在河内长大,曾在前苏联加盟共和国乌克兰留学(1974-1979)。有一次,她刚从河内来到哈尔科夫学习,就受到了在哈尔科夫共和国学习的义安学生会的“影响”,该会派学长去迎接来自乌克兰的新生。因为和她同班,所以从帮她搬行李到买票送她去宿舍,学长们都帮着她。在她学习期间,在乌克兰和其他苏联加盟共和国学习的义安学生经常在学校互相拜访,帮助姐妹们。芳草女士也受邀加入了这个社团。因此,这位河内女学生自然而然地与义安省的学生们,包括与胡光利同班的同学们,都变得亲近起来。她们在交谈中经常提到他,并对他留下美好的回忆和印象。芳草女士之所以知道这些,是因为当时胡光利正在罗马尼亚留学。

然而,1979年,邓氏芳草和胡光利毕业回国后,都被征召入伍,分配到同一个训练连。仿佛命中注定,有一次,一群从国外留学回来的新兵被派往宁平省田间劳作,帮助当地民众,或许是为了“军事化”那些从“奶牛场”回来的“小资产阶级”学生。他们全都带着吉他,下班后兴高采烈地参加各种文化活动。有一天,他们全家被派去田里帮人拔秧插秧。胡光利的小组负责拔秧,邓氏芳草的小组负责插秧。当然,河内的女孩们以前从未插过秧,邓氏芳草和她们的姑娘们都笨手笨脚。见状,何光莱说道:“你们俩换工作好吗,我去给你们插秧?”大家都以为何光莱在开玩笑,一副罗马尼亚留学生的模样,能种什么呢?谁知,何光莱主动换了工作。他卷起裤腿,蹚进田里,飞快地背起一捆已经插好的秧苗,插了起来。他插着插着就退了,一只手插秧,另一只手飞快地插秧,典型的农活儿,秧苗插得又直又整齐。大家都很惊讶,大声欢呼。隔壁田地里的一些农民也围过来观看。至于芳草,她也感到很惊讶,想起了朋友们常说的在乌克兰时他的故事……

|

| 胡光莱与范光义博士及朋友们出席《时事与文化》新书发布会。 |

此后,在多次的实地考察和工作中,两人的缘分逐渐升温,感情也逐渐发酵,“爱情在不经意间降临”。筹备婚礼的那天,芳草女士每次回忆起,都会开心地讲起一个趣事,笑得眼泪都下来了。那是1981年初,在与新娘家约定的日子,胡光莱一家从琼堤赶来,安排订婚和婚礼。她的哥哥、老兵胡光胜和母亲胡氏年从纸桥站乘火车前往河内,带了两只鸡。可惜火车太挤,一只鸡被压死了。母子俩找不到鸡来代替,只好把剩下的鸡和几公斤糯米带到芳草女士的父母家去谈心。在故事的开头,胡光胜先生也讲了实话。听完故事,陶的父母虽然祖籍河内,但都是军官,对当时的津贴生活和各地的文化非常了解。他们只是开心地笑着说:“没事没事,一个孩子就像两个孩子一样。”……胡光莱和邓芳陶结婚第一天就结为伉俪,同样充满军人的气质和淳朴的人性。她不仅是一位妻子,更是一位战友、朋友和得力的合作伙伴,尤其是在担任军事图书馆读者部主任的那几年里,她帮助父亲收集整理南北几十家报纸上的文章,审阅稿件,并积极参与书籍的印刷和新书发布会。两个听话的孩子也继承了父亲的新闻事业。

和一位以无数文章、书籍、荣耀而闻名的丈夫生活在一起,有着无数的兄弟、朋友、宾客,但芳草女士似乎仍然保持着自己的风格,没有被丈夫的光环所掩盖。作为河内人,义安省的儿媳,曾在国外留学,了解多种文化,芳草女士自然而然地与婆婆和兄弟们,与胡琼丽家族联系在一起,受到大家的爱戴和尊重。我曾亲眼目睹芳草女士回到琼丽丈夫的家乡,她熟悉丈夫家的每一个角落、家务、每个街区,就像一个胡家的孩子回到家乡一样。至于他,我清楚地感觉到,经过多年的接触,黎先生对待芳草女士就像一位亲密的朋友一样。一树一花,一屋一景。当然,在李南德军人街的那所房子里,为了丈夫、妻子和孩子事业有成,你们必须克服生活中的许多曲折,在树木和风暴的道路上,保持那所房子的平静,建立和维护幸福。

|

| 记者何光莱为读者签名售书 |

1991年6月21日,正值越南革命新闻日之际,《河内人民报》总编辑建议我写一篇关于优秀记者的文章,发表在传统的新闻日上。我当时就想,并选择写一篇关于胡光莱的文章,他刚刚荣获我国首届国家新闻奖。在那篇文章的结尾,我表达了我的感想:胡光莱是一位政治意志坚定、工作出色、能说流利外语、能够与国际同行沟通合作的记者,或许越南记者协会应该在这方面培养和发展越南记者。写这篇文章的时候,我在公安部文化思想安全保卫局工作,还不是正式的记者。当时,我对他了解不多,甚至只是短暂地见过他,所以我没有机会接近他,向他倾诉。后来我得知,我的文章是在他姐姐访问河内时发表的。她读到关于哥哥的文章时,非常激动,为他感到骄傲。回到家乡后,黎先生又买了几份《河内新报》,让她送给他的母亲和表妹胡琼多。听到这个故事,我也为第一篇关于他的文章感到高兴。

如今,恰好30年后,我有机会写一篇关于胡光莱的文章。由于时间的滞后,在我看来,胡光莱成熟得非常快,不断成熟,并且担任过许多职务。但关于胡光莱的成熟,我想说的是他对革命文化新闻事业发展的贡献。

可以说,胡光利一生只从事一份工作,那就是新闻工作(他曾任河内市委宣传部部长近六年,但他的新闻事业并未中断)。从文学专业、东欧留学、到参军,新闻事业仿佛是偶然选中了他。之后,他始终忠于新闻事业,全身心投入,仿佛为每一页稿件倾尽全力。我想,每一个字、每一篇文章、每一个研究项目的命运都将伴随他一生。在那段个人创作的旅程中,在纸张和键盘前,胡光利运用他的政治勇气、传统价值观、越南文化(包括琼黎文化村)、人类知识的精髓以及自身的才华进行创作。他热爱党,对党绝对忠诚,学识渊博,精通传统历史、越南文化和世界文化……他身上既有乂人率直、淳朴的性格,又有河内故乡的优雅、礼貌,在报刊、文学和现实生活中,以文明、有说服力的方式,为维护党的思想基础而不懈奋斗。在事业上,他自力更生,不依赖或利用亲朋好友来提拔自己。虽然有机会,但他性格内敛、家乡传统、知识分子气质和个人品格不允许他这样做。

|

| 记者何光莱。 |

记者兼文化学家潘光在为胡光利的著作《时事浪潮中的越南》所写的序言中写道:“胡光利在国际评论方面写出了许多优秀的作品,或许这就是为什么很多人没有机会完整地读到他的作品。胡光利不愧是琼黎村的儿子,琼黎村是越南诗歌女王胡春香的故乡,也是许多领域名人的故乡。胡光利在评论、社论、论文、政治回忆录、散文,甚至在回答关于国内问题的采访和对话时,都清晰地展现了他的风格……谈到国家外交的转折点,需要那些制定和执行国家政策的人的敏感性,或者涉及“外国因素”的当前问题,例如美国众议院错误通过“越南人权”法案、“和平演变”阴谋、“转型战略”,或者国内外一些因素正在……利用宗教问题制造事端。在纷乱的世道中,胡光莱始终保持着犀利犀利的文笔,理性与感性兼具。在探讨升龙千年——河内等历史事件,弘扬原汁原味的文化内核时,他的表达方式简洁、深刻、细致、引人入胜,令人产生共鸣……他近期的写作风格柔和、多维,闪耀着文学的光芒——这或多或少可以理解为作者的新立场。坚韧、果断、好学、毅力——乂人与生俱来的美德得到了进一步的发扬,与升龙文人的英勇、优雅、世故,以及源自“血肉之爱”的河内灵魂交织在一起……

四十余年新闻从业生涯中,他贡献并出版了数千篇新闻作品和数十部具有里程碑意义的文化研究著作。其中包括:《全球突破》《时代的未知》《突变时代的冲击》《滚动的地平线》《时代浪潮中的越南》《河内——时代精神的建构》《世界与视角》《俄罗斯——走向未来》《时代与文化》……我称这些文化研究著作具有崇高的时代感和时代性。我也想借用劳动英雄武乔教授的话来评价“胡光莱是一位记者、作家、坚定的政治家和博学的文化家”,以便今后除了“胡光莱记者”的称号外,我们更有资格称呼他为“文化家胡光莱”!

河内 2021 年 8 月