四个家庭同住一个屋檐下的难得幸福

(Baonghean.vn)——在荣市兴平坊,许多人都认识潘文桢先生一家,原因多种多样。更特别的是,他和他的妻子与三个儿子的家人和睦相处。

生活在爱与善良之中

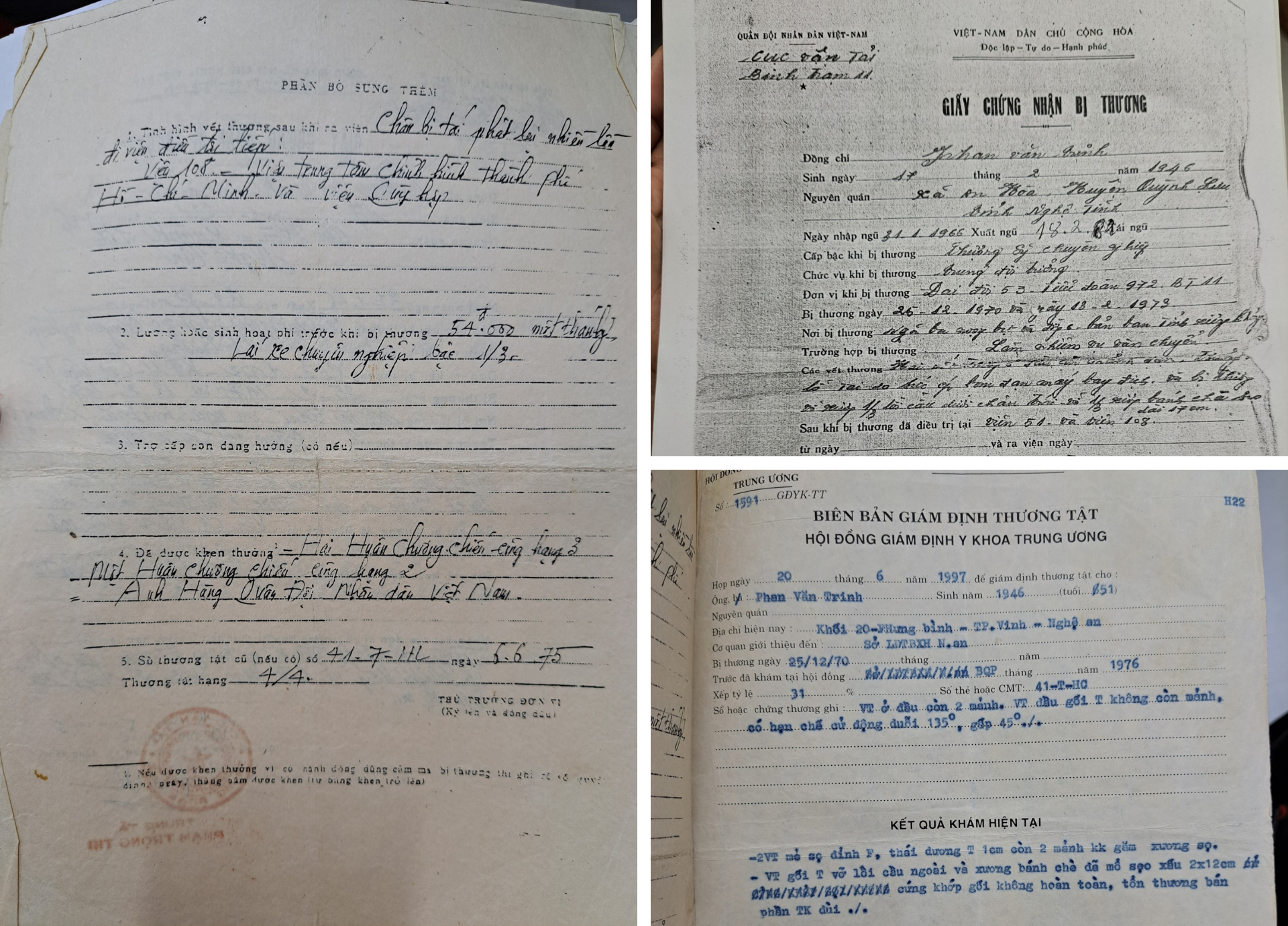

头部被两块弹片击中,左膝受伤,加上多种老年性疾病,潘文桢先生(1946年出生,家住兴平坊20号楼)已经好几年无法行走了。虽然他神志不清,记忆力差,但受伤前发生的一切他都记得清清楚楚。

郑先生出生并成长于琼琉县安化乡,1966年入伍。在抗美援朝战争期间,他两次负伤:一次是在1970年,头部被两块弹片击中;另一次是在1973年,左腿被炸弹炸断。当时,他是第11营972营53连排长。郑先生因其贡献,荣获两枚三等战功勋章、一枚二等战功勋章,并被授予越南人民军英雄称号等多项荣誉证书……由于反复受伤,郑先生于1982年申请休病假。

郑先生不仅因奖章、奖状和成就而闻名,也因贫穷而闻名。同样因为贫困,1982年,郑先生和妻子把所有家当和孩子都装上一辆三轮车,推了两天两夜,来到归合镇发展经济。这对夫妇的生活并不轻松。郑先生和妻子身体不好,还要抚养五个孩子和七口人,他们艰难地去打工,希望能挣到足够的钱来维持每天的温饱。

“我至今仍清晰地记得,当有人雇我丈夫挖池塘时,他扛着一筐筐土,费力地爬上爬下。他的头和腿都疼得厉害,但他必须爬出来干活,因为如果不爬,孩子们就要挨饿……”郑先生的妻子武氏春回忆道。

工作了一段时间后,老板娘见郑先生夫妇诚实勤劳,便把他们当成结拜兄弟,并创造了优厚的条件帮助他们。他们不仅工资丰厚,每顿饭还能多带一份米饭回家给孩子吃。然而,一家人的生活依然十分艰难。受伤士兵这。

1982年,正值国家出台多项扶持革命有功人员的政策和计划之际,后勤总局派出代表团前往归合乡调研郑先生家境。黎文居(现为兴平坊20号坊长)是当年调研团成员之一,他回忆道:“我们知道郑先生家子弟众多,家境贫寒,但亲眼目睹他的惨状,大家都感到心痛和同情。我们决心劝他回荣市,并向单位提交为他家建造感恩屋的方案。除了150平方米的房屋外,2兄弟俩还为这对夫妇围出了一个50米长的花园。2接下来种菜”。

国家的认可、战友的爱护,让荣先生和妻子有了安身之所。“回到城里后,由于行动不便,身体状况也不佳,我丈夫做过保安、三轮车司机,日子过得越来越迷茫,越来越沉默寡言。我和孩子们四处寻找蜗牛,拿到荣市的市场上去卖。家里儿女众多,有老有小,但他们整天吃的都是土豆和木薯。偶尔,我会去市场上向屠夫要些猪皮和肥肉……来改善一下伙食!”——楚延夫人说道。

回忆起过去那些充满艰辛和匮乏的故事,Chuyen女士的脸上没有一丝悲伤,有时甚至会为家人遇到的尴尬处境露出笑容。她吐露心声:“无论如何,我仍然非常感激生活给了我家人好朋友,在困难时期总有人愿意分享和帮助。我在贵合的时候有一位结拜兄弟,回到荣市后,我遇到了战友、友善的邻居……生活在如此充满爱和善意的环境中,真是莫大的幸运!”

同一屋檐下的房子

Chuyen女士说,自从孩子们到了结婚年龄,家里又多了一位成员来帮她建立家庭后,她的生活就翻开了新的一页。生活并没有因此变得更轻松、更富足,但快乐的还有很多。在众人眼中,Trinh夫妇家还有一个特点:家族庞大。到现在为止,他们家一共有15口人,三代人生活在一起。

对很多人来说,兴平小学门前那栋写着“感恩之家”的房子,或许已成为一段难忘的回忆。房子虽小,却又老旧,总是干净整洁,放学后总是挤满了来买零食和什锦水果的学生。郑先生和他的妻子,以及他们的三个儿子,就住在那栋房子里。

大儿子卖什锦水果,有3个孩子。二儿子是军队里的司机,有两个孩子。小儿子是自由职业者,妻子在日本工作,有两个孩子。这个家庭是一个工薪阶层家庭,成员众多,性格各异,但彼此之间从不大声争吵,总是互相让步,态度温和,用适当的头衔称呼彼此。兄弟姐妹和孩子们总是彬彬有礼、恭敬有加,也尊敬祖父母。房子狭小,家具简朴,但总是整洁有序。家庭成员与邻居和睦相处。尽管贫困,“这个家庭总是热情地支持邻里的共同活动”——黎文居先生分享道。

陈氏莲(郑先生夫妇的邻居)说:“郑先生的小儿媳在孩子几个月大的时候就出国了。二儿媳照顾孩子的一餐一觉,把她当亲生女儿一样疼爱,真是无微不至。家务活,洗衣服、洗碗、打扫房间、换尿布……不管孩子是男孩还是女孩,只要有空,她都会主动承担,毫不犹豫,毫不歧视。郑先生和周女士一家的家风和纪律,让我们这些邻居非常敬佩。所以,每天下午,街坊邻居都喜欢聚到他们家聊天。”

Chuyen女士分享了她维持家庭秩序的“秘诀”,她说道:“我总是告诉我的孩子们,我的父母在一个受过良好教育的家庭长大,我希望我的家庭能够继续保持这种秩序和教育。此外,我的家庭是一个革命家庭,所以我的孩子们必须品德高尚、诚实勤奋地生活,才能对得起他们父亲的贡献。”

她朴实的劝诫和规范的处世态度,也为孩子们筑起温暖的家,奠定了第一块“精神基石”。在讲述中,周女士也坦言,很多时候,她想起儿孙满堂,眼眶里噙满了泪水。每次,孩子们都会鼓励她:“妈妈,别难过,你要快乐。”像我们这样团结一致、与父母同住的家庭,并不多见。即使我们家境贫寒,没有别人那么有才华,也没有别人那么富有,但我们始终勤劳诚实,困难总会过去的。

回首15年的儿媳生涯,郑先生家的长媳武氏缘女士吐露心声:“最艰难的时期,大概就是我和姐姐们抚养年幼孩子的时候,孩子们接连生病,每次去医院都得借钱。我们每个人都要照顾小家庭,但总有一个大家庭可以依靠,当一个家庭需要帮助时,另一个家庭就会伸出援手。或许正因如此,每一天过去,我都对自己拥有的一切心怀感激。”

目前,Trinh 先生一家住在租来的房子里,等待房子竣工。新房子……这栋房子能为小家庭提供更多隐私,但仍能在同一屋檐下居住。虽然艰苦和匮乏仍然存在,但肯定会更加宽敞舒适。

人们常说:“有地方可归,便是家;有人可爱,便是亲;两者兼得,便是幸福。”如果真是这样,那么潘文桢先生一家人都拥有着无尽的幸福。