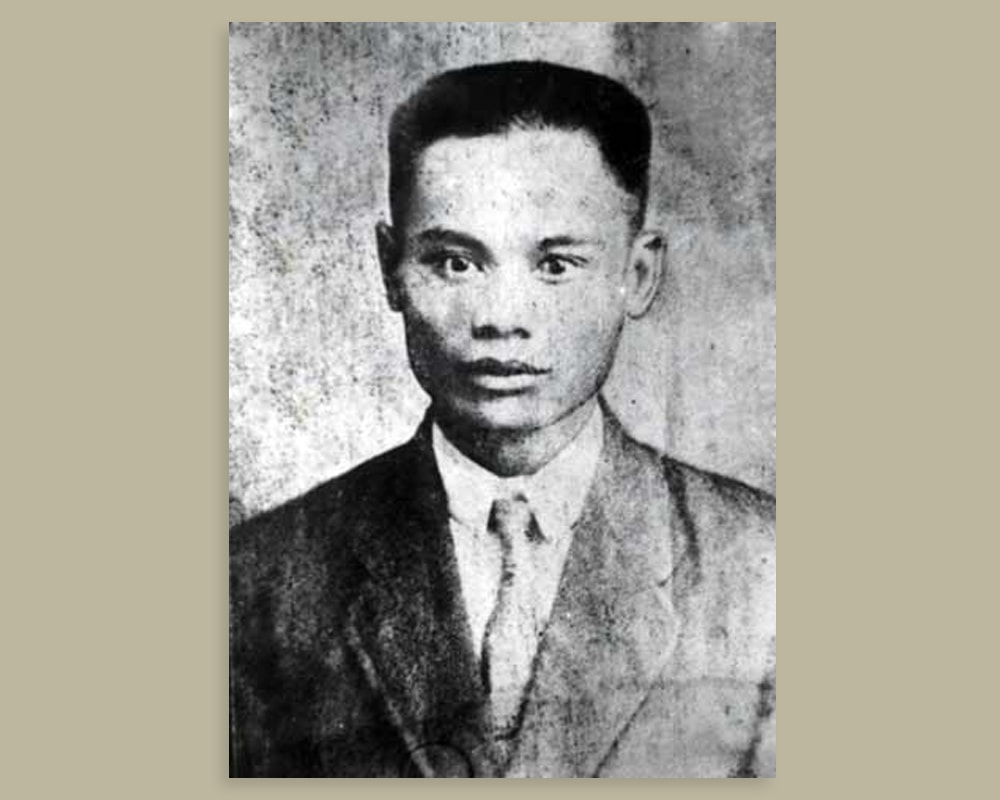

范鸿泰同志(1895-1924):苏联祖国的英雄之子

范鸿泰的真名是范清植,出生于义安省雄原县(现雄原县雄仁乡)春芽村一个有勤奋好学和爱国传统的家庭。

他的祖父范忠传和父亲范清美都通过了科举考试,但阮朝只委任他们担任一些低级职位,负责监督他们的教育。范清植的祖父和父亲虽然爱国,但对自己的事业感到满足,并且全心全意地爱护家庭。因此,嗣德王赐予他的祖父一块象牙牌匾,上面刻着“国福、家荣、开国、继承”八个字。他的父亲虽然是一名教师,但也积极参与了反法学者运动。

范清植自幼勤奋好学。十四五岁时,他前往塔溪与父亲同住,以便继续深造。之后,他报考了法越学校学习法语,但几年后,他因认为法国的教育方式过于注重“奴隶式教育”而辍学。回到家乡后,他一边打工补贴家用,一边开始着手实现自己的远大抱负。

1919年,范清积改名为范清起。他先后在永滨水的多家工厂应聘,例如电力厂、火柴厂和长氏铁路修理厂。他积极参与组织工人罢工和抗议活动。被工厂老板解雇后,他前往北干省的锌矿做工,之后又去了海防,在一家水泥厂工作。

无论身在何处,即使只有 6 个月或几年时间,范清起都会阅读国内外的进步文献和报纸,秘密组织起来,向他的工友们普及工人的处境、工厂主的剥削本质以及法国殖民主义的统治政策。

1924年2月17日,范清起改名为范鸿泰,与当地一些爱国青年秘密前往暹罗。抵达邓叔华农场后,他被引荐到广州(中国)。在广州,他加入了由七名越南爱国青年于1923年创立的“三三社”组织。

“谭谭社”主张制造一场大爆炸,以唤醒国内民众,震惊国际舆论。在德国总督访问日本途中经停中国之际,“谭谭社”策划刺杀这位总督,而范鸿泰自愿执行这项任务。

1924年6月19日,梅林应邀出席法国当局在法租界维多利亚酒店举办的招待会。尽管酒店戒备森严,范鸿泰仍伪装成记者混入其中。宴会开始后,他向餐桌投掷了一枚手榴弹,造成约十几名宾客死伤,梅林本人仅受轻伤。

面对敌人的包围,范鸿泰同志跳入珠江。然而,由于此地水流湍急,他英勇牺牲。孙中山政府将范鸿泰的遗体迁葬于黄花岗前的山上,那里安葬着72位中国革命烈士。

范鸿泰的沙田炸弹袭击激起了全国数万人的敬佩之情,唤醒了他们的爱国情怀。正因如此,尽管阮爱国同志并不赞同“三三沙”的个人暗杀政策,但他仍然高度赞赏范鸿泰的英勇行为;他写道:“……这一行动虽小,却标志着民族斗争时代的开始,如同燕子预示着春天的到来。”