.jpg)

义安省两位殉道记者的感人故事

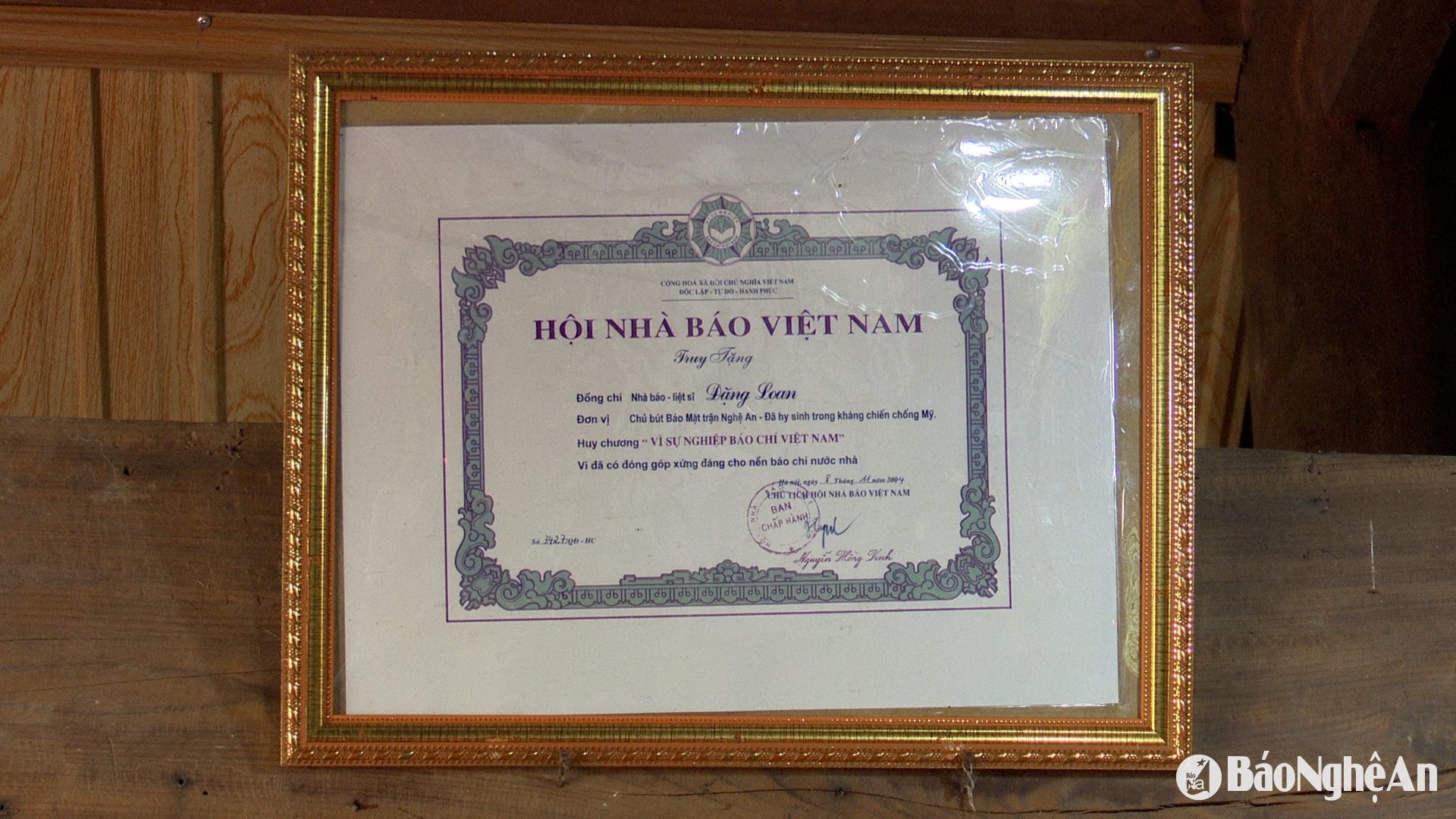

60年前,敌军轰炸了西义安报社,两名记者邓鸾和陈文通不幸遇难。两位勇敢的记者在前线奋战的故事将永远铭记,成为后代记者的光辉榜样。

冲过炸弹和子弹

抵达革命运动的发祥地之一——丰盛乡(Thanh Chuong),我们发现一条小巷,通往邓氏兄弟及其后代共同居住的房屋。鲜为人知的是,在这条只有几百米长的小巷里,埋葬了5位烈士和1名伤残军人。其中包括烈士记者邓岱,他曾任《西义安报》(后并入《义安报》)总编辑。

.jpg)

烈士记者邓鸾的女儿邓氏红娥女士(1950年生)在这座百年古屋迎接我们,回忆起往事,不禁感慨万千:“父亲去世那天,我才15岁,弟弟妹妹们都还小。后来听父亲的同事讲述,才明白父亲对新闻事业的热爱与珍惜。”

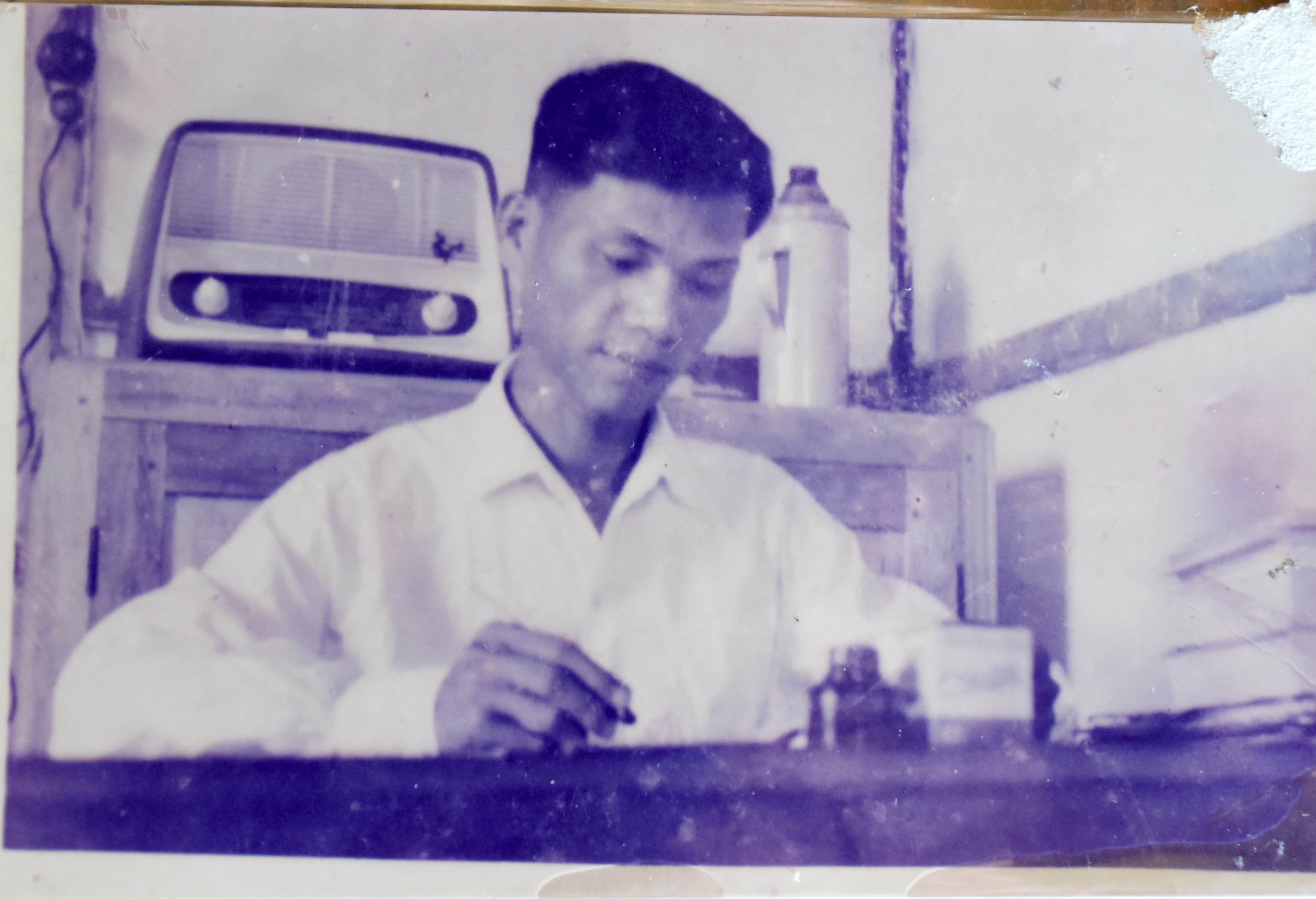

记者邓垸,1917年出生,是起义前的干部。他曾任吉岸乡救国青年书记、红色自卫队队长。1945年夺取政权的起义期间,他被指派领导红色自卫队参加全国示威游行,并在起义胜利后将党旗插到敌军堡垒上。

.jpg)

1946年起,邓鸾先生历任吉文乡宣传部部长、清章县宣传部干事、昆强县宣传部部长。1959年,升任《西乂安报》宣传部部长兼总编辑。

“父亲工作期间,经常工作繁忙,很少回家。每次回家,他都会勤奋写作。我还记得他最后一次回家,那是一个月夜。临走前,他把我叫出去,交代了几件事。当时,大姐远在异乡,我是家中的长女,父亲让我帮母亲做家务,照顾弟弟妹妹的学业。那也是父亲第一次告诉我他的工作,也是我第一次体会到新闻工作是什么样的。”雅女士回忆道。

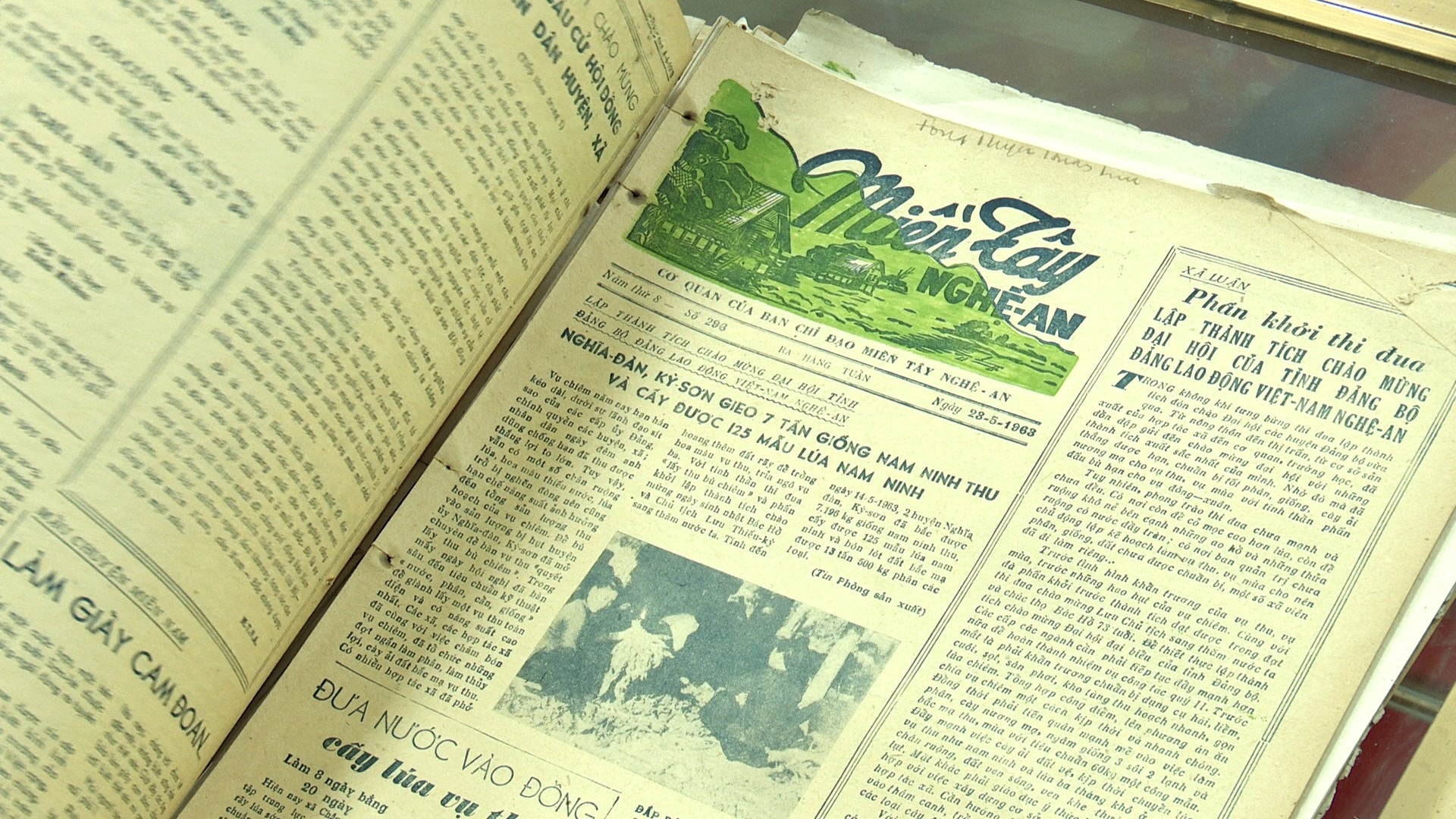

《西乂安报》服务于该省西部10个县、14个农场和13个林场的读者和少数民族群众。该报自1963年创刊,每周出版两期。在美国不断升级对北方的破坏之时,总编辑邓鸾坚守阵地,与记者们一起,及时收集信息、编辑并完整地出版报纸,履行着为西乂安军民进行宣传的使命。他报道善良的人们,鼓励高地少数民族开展“好生产、好战斗”运动,鼓励富贵经济区农场和林场的自卫运动。

倪女士说,后来从同事口中得知,在美机猛烈轰炸富贵250B工厂、孝河渡口、吉梦机场的四个月里,他和联络人陈文通不顾通讯社的疏散命令,没有离开编辑室,而是留在编辑室进行报道。

“然而,1965年5月底的一个星期天,炸弹和子弹夺走了我父亲的生命。就在几天前,他刚刚给我和姐妹们留下了嘱咐。当时,他正在帮助人们抢救生命和财产,当他回到编辑部收集文件时,一枚炸弹落下,摧毁了茅草屋,夺走了他和他的联络人陈文通的生命。” 阮女士动情地回忆道。

从一支刻有名字的笔到新闻业的不朽象征

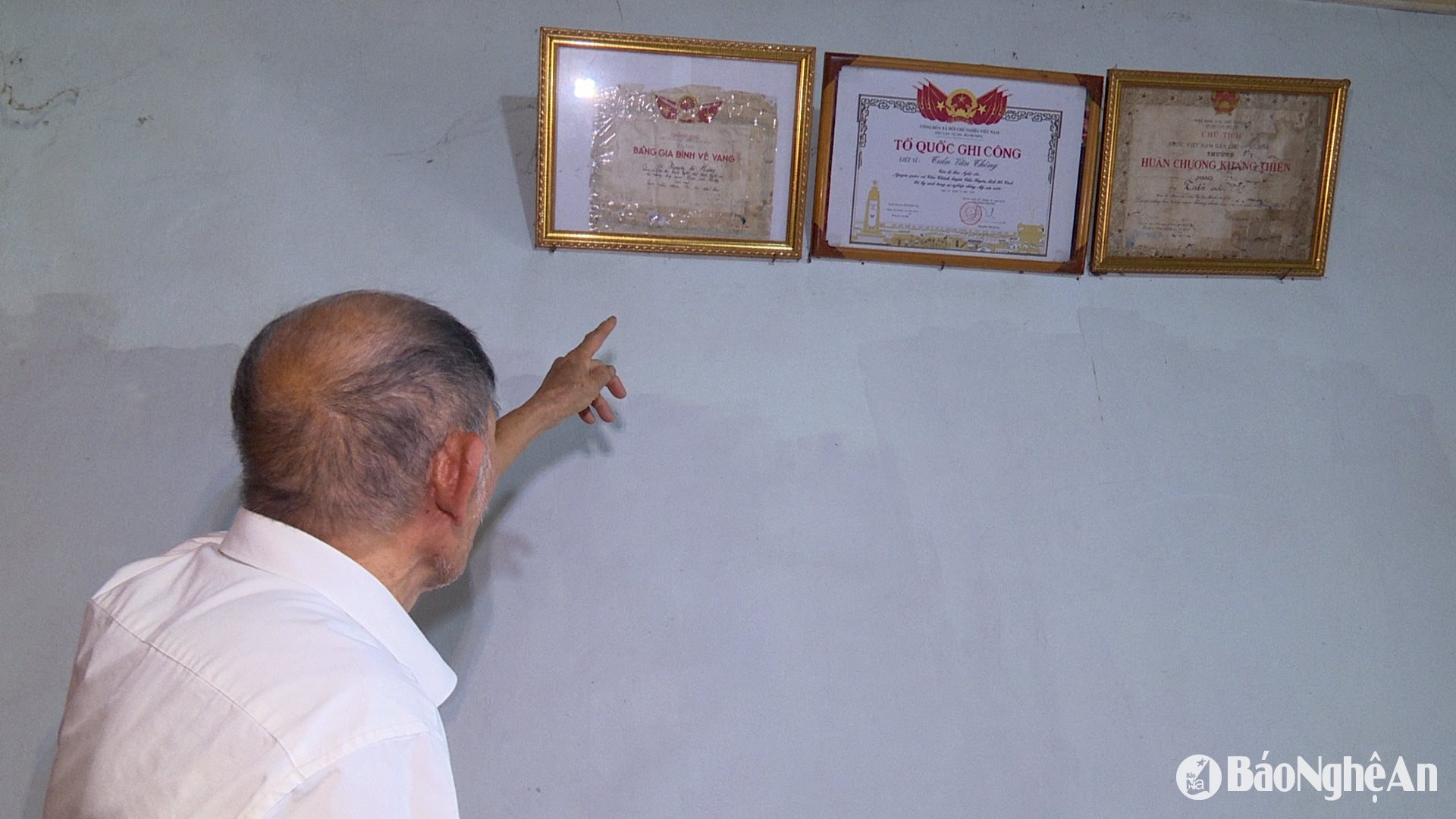

1965年5月底,在西义安报社遭到猛烈轰炸时,牺牲的还有烈士记者陈文通。

看着修复后的大哥照片,陈氏春女士(烈士记者陈文统的妹妹)难掩激动之情:“60年过去了,但每次提起他,我都感动不已。再次看到他的照片,眼泪不禁夺眶而出。大哥,家里的顶梁柱,扶持和引导弟弟妹妹们成为好人的人,他今年41岁了。”

.jpg)

宣女士动情地回忆道:“那天早上,他什么都没来得及吃,就抓起一个土豆边走边削皮。他说他得赶紧完成工作。作为一名记者,无论星期天还是工作日,无论炸弹、子弹、硝烟、烈火,他都坚持去履行职责。我没想到,我们最后一次见面会这么匆忙。”

记者烈士陈文通,1924年3月14日出生于河静市锦川县锦城社。据陈文琉先生(记者烈士陈文通之弟)介绍,他很早就参加革命,20岁时加入印度支那共产党(后为越南共产党)。八月革命后,他继续参加太和抗日自卫队,在广治、承天顺化、广义、广南等战场战斗。1957年,他回到义丹,被指派担任县委办公室主任。义静省委成立西部指导委员会后,他被调到西部义安报(后并入义安报)工作。

.jpg)

“我哥哥热爱写作。后来,他来到西义安报社工作,更加热爱写作。他喜欢写日常生活的故事,写好人、好事,谴责邪恶的罪行。在战火纷飞、炮火肆虐、飞机轰鸣的环境中,他依然坚守在基地。他总是随身带着笔和笔记本。多亏了这些,我们才找到了他……”烈士记者陈文统的弟弟陈文优回忆说,1965年5月遭受猛烈轰炸后,家人竭尽全力寻找,但始终没有找到烈士记者陈文统的遗体。直到2011年,也就是46年后,原西义安报社总部所在地的一户人家,在挖掘自家房屋地基时,发现了一组遗骸,并意外发现了一支刻有“陈文通-义安”名字的钢笔。

“那是他一直随身携带的黑色钢笔,和他多年前送给我的那支乳棕色钢笔的款式一样。找到他之后,我们一家人才真正安心。我们爱他,也为他留下的辉煌事业感到无比自豪。”

陈氏春女士——烈士记者陈文通的妹妹