《林河姑娘》:一部来自苏联记忆的戏剧成为义安省舞台的象征

《林河姑娘》——这部作品被认为是将当地舞台艺术带出乂安省边界、在全国掀起一股热潮的里程碑。在传统舞台艺术蓬勃发展的今天,歌剧《林河姑娘》依然是一部吸引众多观众的经典之作……

从剧本到革命舞台

1959年,义安艺术团成立。当时,原演州县演明村文化干部阮忠峰接到了为纪念义静苏维埃运动成立30周年而创作剧本的重任。他仅用一个月的时间就完成了《《拉姆河女孩》故事发生在位于 Thanh Chuong 县(旧) Lam 河沿岸的一个村庄,那里的人民坚定地反抗殖民主义和封建主义。

值得一提的是,阮忠峰从未上过戏剧学校。他以农民的淳朴、历史的记忆和心中燃烧的革命之火进行创作。正是这种淳朴,创作出一部充满灵魂的剧本,充满了苏联精神:忠诚、不屈不挠、对祖国的深情眷恋。

1960年,“《拉姆河女孩》该剧在义静苏维埃成立纪念日首演,两年后参加1962年北方戏剧节,创下剧本、导演、音乐、演员4项金奖、4项银奖的纪录。

这次演出标志着一个转折点:义安戏剧首次与北方各大艺术团体齐名,并被媒体和专家誉为现象级作品。剧中人物:义女士、荣先生、村长和村长成为典型的艺术典范,清晰地刻画了两大对立面:坚定的革命精神与残酷的封建势力。

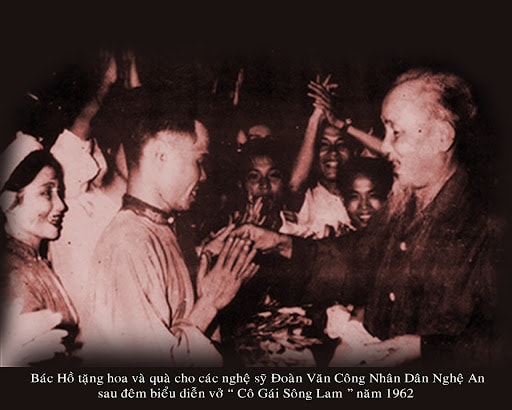

特别是1962年5月27日晚,义安艺术团荣幸地被邀请到总统府演出《《拉姆河女孩》为胡伯伯服务。演出结束后,胡伯伯热情地迎接演员们,给他们糖果,并提醒他们服装要贴近1930-1931年时期的风格。胡伯伯还亲自向作家阮忠峰授予了“胡伯伯”勋章——这无疑是一份神圣的奖章,令他感动不已。那一刻不仅是阮忠峰的骄傲,也是乂安省艺术家们的里程碑,证明了:地方戏剧完全有能力创作出具有民族特色的作品。

1974 年在 Cheo 舞台上取得成功后,“《拉姆河女孩》这部作品继续被改编成义安民间歌剧。改编版由功勋艺术家清琉、功勋艺术家阮廷宝和音乐家文世联袂演绎,通过熟悉的维语和琴音,让这部作品更贴近义安观众。如果说《Cheo》带来了风格化和传统,那么义安民间歌剧则赋予了这部作品新的气息——质朴、质朴,与义安人民的灵魂紧密相连。

从这里开始,“《拉姆河女孩》在乡村巡回演出了数百场,每晚都座无虚席。人们熟记每一个角色、每一句歌词。这部戏剧成为一股艺术“热潮”,激发了人们对苏维埃运动的自豪感。

功勋艺术家阮廷宝表示,该剧的成功不仅归功于艺术,更在于它触动了乂族人民坚韧、直率、富有革命精神的性格。“除了艺术因素之外,该剧的成功也归功于”《拉姆河女孩》以及对乂族人民灵魂和性格的贴近,”他评论道。戏剧评论家也肯定阮忠风巧妙地运用了现实主义描写手法,将叙事、惯例、隐喻和对比融为一体,塑造了一个既具有普遍性又生动活泼、内心丰富的人物。正是这种创造力使得“《拉姆河女孩》兼具艺术价值和大众吸引力

可持续的价值和当前的活力

近半个世纪过去了,许多与该剧相关的艺术家都已离世。典型的艺术家,例如扮演义夫人的艺术家明玉(后来的艺术家宋涛),扮演酋长的艺术家丁晋,扮演村长的艺术家越居……都不再活跃在舞台上,有些人已经去世。然而,关于他们以及“《拉姆河女孩》依然完好地留在观众心中。

不仅在义安省,北方许多文艺团体也重新排演了这部剧目,展现了其强大的生命力。至今,“《拉姆河女孩》被誉为该国的典型戏剧作品之一,证明了来自乡村的戏剧仍然可以达到民族艺术的巅峰。

值此宜静苏维埃成立95周年之际,“《拉姆河女孩》该剧正在陆续重新上演。人民艺术家郑红琉分享道:“演员们在演绎角色时,都倾注了全部心血。9月10日晚,该剧还只是预演阶段,但观众们却被每一幕都感动、惊叹。”由此可见,这部作品在经历了这么多年,依然具有它的价值,依然能够触动今天的观众。

作为《林河姑娘》中乂女士一角的扮演者,人民艺术家郑红琉表示:第一次扮演乂女士这个角色时,我非常紧张和担心,因为当时我还太年轻,而且在我之前的著名艺术家的巨大影子都投射在舞台上。

通过研究历史,并向在“旗戏”中扮演过乂人的榜样学习,我演绎乂人角色时更加自信。我演绎的乂人角色,既体现了乂人慷慨善良的性格,也体现了越南女性热爱祖国、为了国家利益愿意牺牲家庭利益的精神。

人民艺术家郑红琉

如今,功勋演员天惠接手这个角色时,她也倍感压力,因为有很多资深演员都曾成功演绎过乂女士。天惠分享道:“乂女士”这个角色,每位演员都肩负着传递独特个人价值观的任务。每位演员都会找到适合自己的表演方式,让观众看到这位来自乂静乡村的女孩最深层的价值观:她温柔贤惠,但又非常坚强,随时准备为更伟大的事业牺牲自己。因此,除了学习和借鉴前辈演员的榜样之外,我还必须找到一种不墨守成规的表演方式,在表达角色内心想法方面不落窠臼,而是展现出乂女士——《林江姑娘》中典型人物——的个性。

《拉姆河女孩》这不仅是一部成功的戏剧,更是艺术与民族历史之间紧密联系的见证。当艺术与对独立和自由的渴望联系在一起时,它不仅仅是娱乐,更成为记忆、骄傲,以及点燃几代人精神的火焰。回顾过去60年,我们可以看到“《拉姆河女孩》这是民间艺术与革命精神的融合。这部剧展现了义安艺术家们如何善于挖掘传统文化资本,并将其提升为时代的象征。如今,这部作品每次上演,依然拥有足以打动观众的力量。

在融合的潮流中,当新的娱乐形式压倒传统的舞台时,“《拉姆河女孩》提醒我们:保护不仅仅是保存,更是对记忆的更新和复兴。因为一件艺术作品只有源于民族灵魂,反映民族的灵魂、性格和愿望,才能真正长存。