四月第一周,我们前往昆强山区,听说了巴哈地区丹莱族人的困境。2017-2018年,我们沿着江河逆流而上,进入普玛特森林,去了古发、蓬等地……参与宣传工作,动员丹莱族人迁往巴哈新定居点。听到这些消息,我们不禁感到难过。

午后的阳光洒在巴哈村,村子里水泥柱林立的高脚屋后,一片红晕,寂静而荒凉。我们遇到的第一个丹莱人是一位老妇人。问她叫什么名字?妇人带着犹豫和恐惧的神情轻声回答:“我叫姜。”

你的表弟是谁?

- 我不知道。

- 你来这里多久了?

——很久以前。

长多少年?

– 我不知道……已经几个月了。

这里的生活怎么样?你喜欢你的新家吗?

——是的。但是这里没有汤……

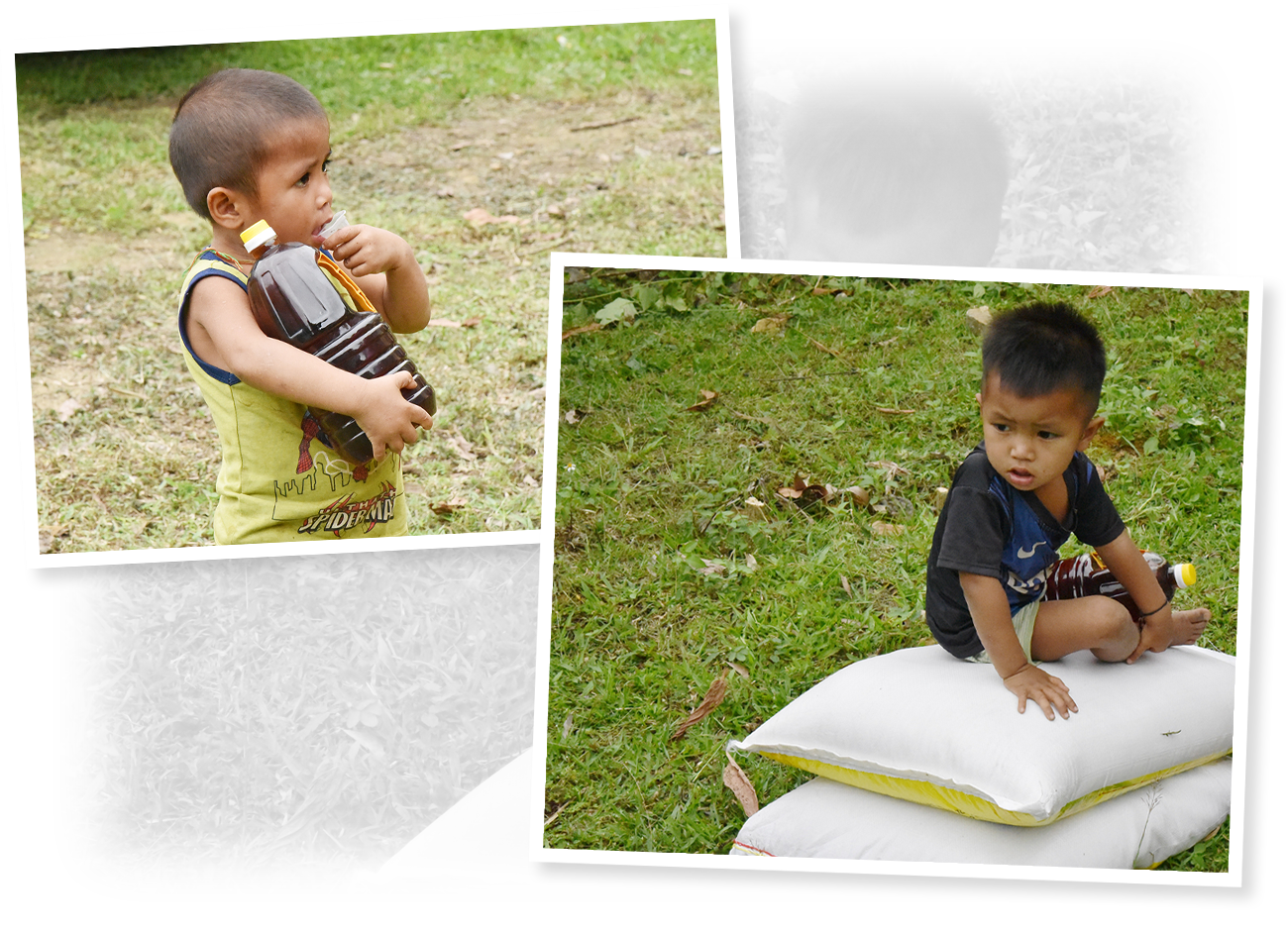

我们遇到的第二个人也是一位名叫Bon的女子。Bon也不知道自己的姓氏和中间名。她身高约1.3米,怀里抱着一个婴儿,牵着一个小孩,起初大家都以为她们是三姐妹。但Bon说她23岁,两个孩子是她自己的。问起她的家庭情况,Bon回答说,她的丈夫在南方工作,每月寄回家30万越南盾,供她们三人生活。就目前的生活而言,Bon一家生活十分拮据。“我家没有米了。米已经吃完了……”Bon说。

我们到达巴哈后,还遇到了另一位丹莱族人,名叫拉文图安 (La Van Tuan)。与 Khuong 和 Bon 不同,拉文图安反应敏捷,能流利地回答问题。据图安说,丹莱族人家于 2019 年离开了蓬村和溪康村,来到了巴哈。在这里,每个人都有房子住,水源也很稳定,但田地太小了。他说:“人们一年到头都在田里劳作,不用喷洒农药,这样他们就可以采摘蔬菜。但田地很小。公社说,他们给当地居民提供了 230 平方米的土地。”2稻田,约400米2村里有种玉米的土地,但实际上很少。山地和林地由村集体管理,过去有水稻补贴,现在没有了……”Tuan说,为了保障一家人的生活,他到一家林业苗木生产厂打工,月薪500万越南盾。他说:“这里需要强壮的男人。如果父亲强壮,一家人就有足够的食物。如果父亲不强壮,一家人就吃不饱……”

有人问段志强,分到的稻田面积多大,单靠种地能保证饭吃吗?段志强回答说:“种地就是玩玩,不够吃。比如我家7口人,分到的田,种地也只够吃一个月……”

几天后,我们回到了巴哈。昆强森林保护部门与石岸乡党委、政府合作,向丹莱族人运送了一些必需的粮食和生活用品,我们也了解到了当地的情况。

2006年,石岸乡接纳了来自蒙山乡的42户214名丹莱族人迁入石岸村。到2019年,已有35户129名丹莱族人迁入巴哈村。这是党和国家的一项重大政策,旨在帮助丹莱族人摆脱以狩猎采集为生的游牧生活,逐步稳定生活,提高文化水平。丹莱族人迁入新居后,国家为他们提供住房,并提供电力、道路、学校、医疗、生活用水、卫生设施、食品等生活保障。石岸乡党委、政府还派出干部定期驻村解决工作,并根据政府第20/ND-CP号令及时落实社会保障制度……

但丹莱族人民总体经济社会生活仍然十分困难,尤其是在巴哈村。在石岸乡,目前有90户丹莱族家庭,其中89户贫困户,1户近贫户。民众知识水平较低,等待和依赖国家扶持政策的心态仍然存在;早婚、乱伦婚姻现象仍然存在;一些学生辍学或入学年龄过晚。值得一提的是,农业用地面积小且分散,民众缺乏就业机会,不具备经济生产技能,每逢歉收季节,总是会出现粮食短缺的情况。

石岸乡党委书记阮丹明表示,面对丹莱族人民面临的困难,党委和政府一方面号召爱心人士携手援助;另一方面,他们向上级汇报,要求研究制定长远解决方案,使人民能够逐步实现自给自足。具体而言,正如汇报中所述,建议为丹莱族人民制定政策和适当的待遇制度;支持培训适合丹莱族人民的畜牧业、林业、兽医、木工、建筑等职业,并培育牲畜和家禽品种,以便他们组织畜牧业;在青黄不接的季节及时支援稻米以缓解饥荒……

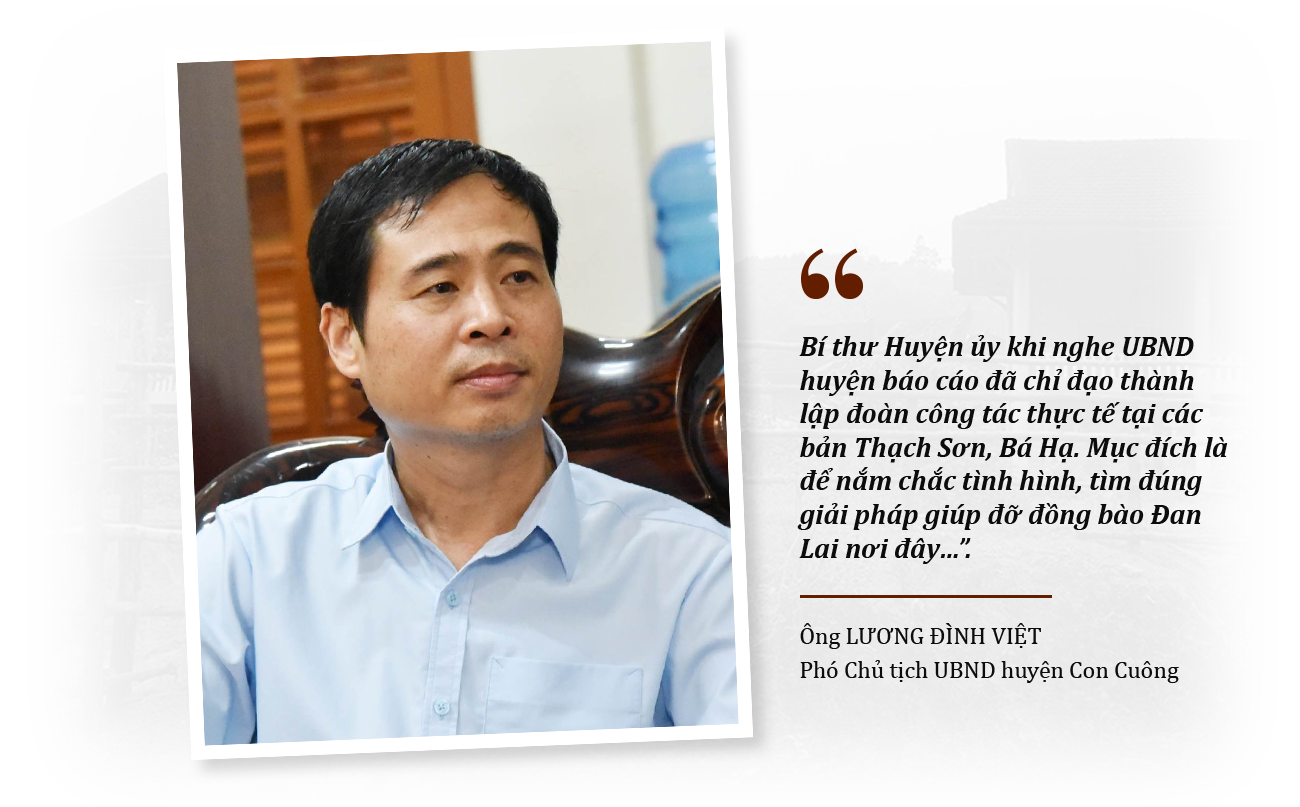

在昆强县,帮助丹莱族人民积极创造新生活、提高人民素质是县委、县政府高度重视的工作。县人民委员会副主席梁廷越表示,县委已指示劳动荣军社会部、农业与农村发展部前往石岸乡了解情况,并向县委汇报。梁廷越表示:“县委书记听取了县人民委员会的汇报后,指示成立工作组,前往石山村和巴哈村开展工作。目的是了解情况,找到帮助丹莱族人民的正确方案……”

事实证明,多年来,党和国家实施了多项计划,帮助丹莱族人民逐步改变生活。然而,由于客观条件的限制,实现这一目标仍将是一段漫长的旅程,可能需要整整一代人的时间。然而,这一目标极具人性,值得我们继续推进,无论是对巴哈、石山的丹莱族人民,还是对普玛特森林核心区村庄的丹莱族人民!