1923 年 10 月,在莫斯科(俄罗斯),阮爱国在第一次国际农民大会上发表讲话,指出:“法国殖民地的农民受到两方面的剥削。”(1)在1953年1月16日至9月23日以笔名D.X在《九国报》上发表的《常识政治》一文中,胡志明主席深入分析了殖民和封建制度下农民的特点和处境:“农民本来就很穷,还要缴纳重税。地主收取过高的租金,放贷利率也高得离谱,迫使农民常常卖掉妻子和孩子。如果遇到旱灾或洪水,他们就会饿死在街头。”(2)。

胡志明主席高度评价农民阶级作为革命力量的作用,认为如果组织起来,农民阶级将拥有“惊天动地”的力量;同时,他也清楚地分析出,农民是社会中一支强大的力量,他们拥有炽热的爱国主义精神和深厚的民族认同感。在越南的历史现实中,农民阶级始终是争取独立和捍卫国家主权斗争的主力军。阮爱国在1923年向共产国际提交的报告中指出:“农民群众是最受剥削、最悲惨的,但他们非常爱国。”(3)因此,阮爱国在阐明农民阶级的重要作用时明确指出:“如果革命的无产阶级得不到农民群众的积极支持,无产阶级革命在农业和半农业国家就不可能取得胜利。这对于资产阶级民主革命和无产阶级革命来说都是一个显而易见的事实。”(4)。

自越南共产党成立以来,党就认识到农民的作用,并制定了相关政策,派遣党员深入农村地区动员和团结农民。因此,农民们信任并跟随党,使1930-1931年、1936-1939年、1939-1945年的革命运动取得胜利,最终在1945年八月革命中取得胜利,将政权掌握在人民手中。1949年11月,胡志明主席在致全国农民救国大会的信中强调:“农民拥有强大的力量、炽热的爱国情怀和坚定的斗争牺牲精神。”(5)为了独立和自由。胡志明主席强调:“我们的大多数人民是农民。一切都要依靠农民。只有当农民觉醒、充满热情时,抗战才能迅速取得胜利,国家建设才能迅速取得成功,农民才能获得解放。”(6)。

他还指出:“农民是国家的一支非常强大的力量,是工人阶级非常忠诚的盟友。要成功进行国家建设,真正实现独立和统一,我们必须依靠农民的力量。”(7)1960年9月,中共三大决议明确评价了农民阶级在人民民族民主革命中的作用,并肯定道:“人民民族民主革命本质上是工人阶级领导的农民革命。”(8)1945年12月7日,胡志明主席在《Tac Dat》第一期报纸上发表了题为《致越南农民》的文章,文中写道:“所有人都‘把食物放在第一位’(意思是他们首先要吃饭);在我们国家,‘把农业放在基础上’(意思是务农是我们的主要职业)。如果人们想要吃饱,就必须多耕种。如果国家想要富强,就必须发展农业。所以,我们不应该让一寸土地荒废。我们必须像珍惜黄金一样珍惜每一寸土地。”(9)。

事实上,农民是直接生产力量,创造财富养活社会。在国家建设过程中,胡志明主席高度重视农民和农业问题:“政府依靠农民,很大程度上依靠农业。如果我们的农民富裕,我们的国家就会富裕。如果我们的农业繁荣,我们的国家就会繁荣。如果农民想富裕,如果农业想繁荣,就必须有合作社。”(10)胡志明主席强调:“农业合作社是前线作战军队的后勤保障力量。合作社成员是生产战士,他们需要像前线战士一样努力奋斗。合作社成员必须努力生产,才能保证军队和人民吃饱穿暖,赢得战争胜利。因此,农业合作社、合作社成员和在农村地区工作的干部肩负着非常重要的责任。”(11)。

很早,胡志明主席就清楚地认识到合作社在农业中的地位和作用。然而,胡志明主席也强调,农民阶级必须有工人阶级——这个最先进的阶级——通过先锋队,即越南共产党,来领导和引导。胡志明主席从俄国十月革命的经验中指出:“要实行工农联盟,因为这是革命胜利的最可靠保障。只有工人阶级领导的工农联盟才能坚决彻底地推翻反革命势力,夺取并巩固工人阶级政权,完成民族民主革命的历史任务,迈向社会主义。”(12)他深入分析了工农联盟,即广大农民群众与工人阶级之间的联盟,将其作为建立广泛而坚实的民族阵线的主要基础。

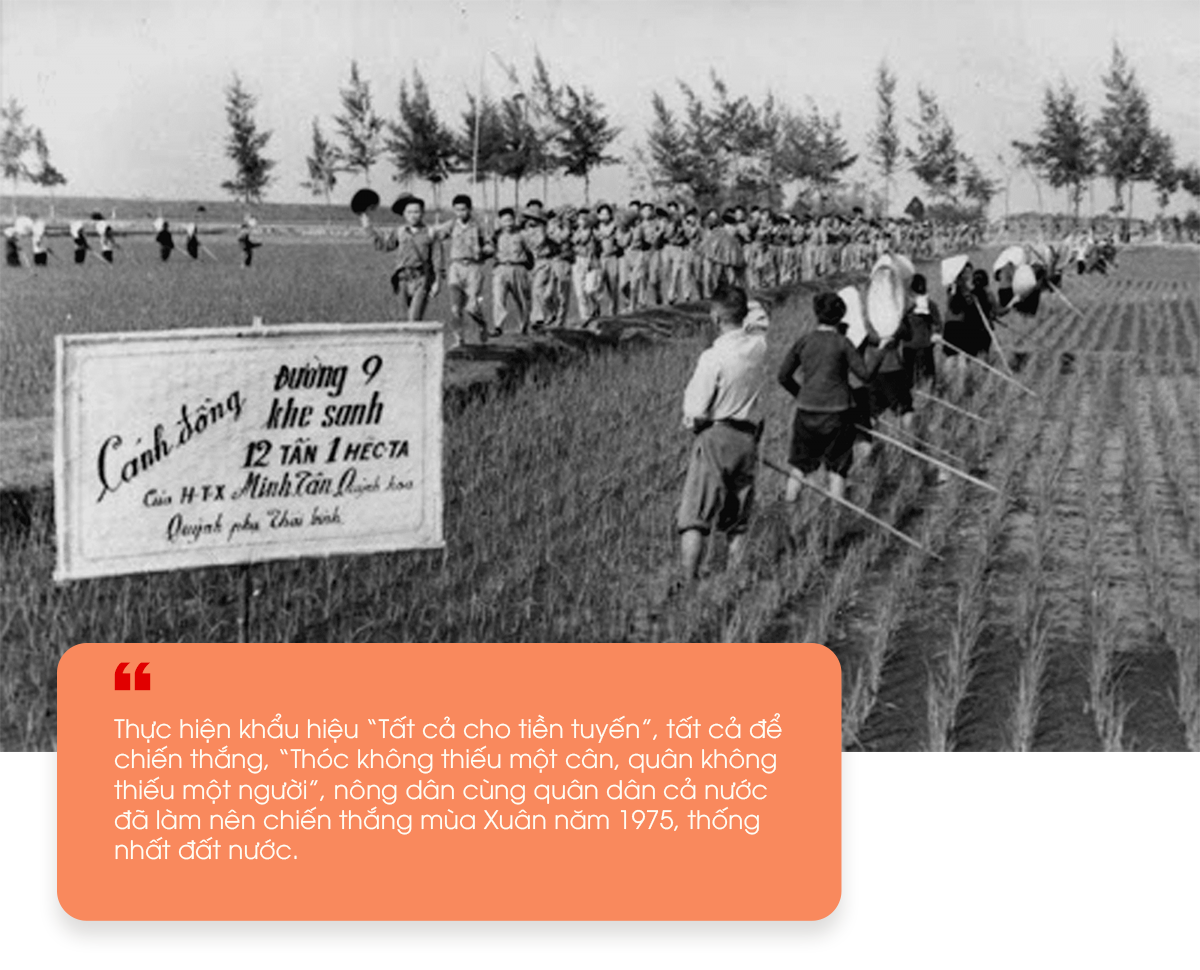

在此基础上,越南农民阶级在越南共产党的领导下,为越南革命的胜利做出了许多重要而伟大的贡献,尤其是在两次抗击法国殖民主义和美国帝国主义的战争中。他们贯彻“全部为了前线,全部为了胜利”、“一斤米不少,一个兵不落”的口号,在1975年春天取得了胜利,实现了国家的统一。

贯彻落实1998年2月18日政治局(第八届)关于“构建和实施基层民主制度”的第30-CT/TW号指示,我党在民主问题上采取了许多正确的政策,将民主视为国家发展的目标和动力、社会主义政权的性质、革新进程的目标和动力。相应地,根据2007年4月20日全国人大常委会第34/2007/PL-UBTVQH11号令《关于在乡、坊、镇实施民主》,在农村地区贯彻落实民主制度,强调提高人民群众的民主意识和民主实践水平,特别是提高各级党委领导和领导的民主意识和民主实践水平,使人民群众掌握民主制度的程度不断提高。强调直接民主和代表民主,确保地方政府领导的公开透明和问责。党委领导和地方政府领导加强了与人民群众的接触、对话、倾听、接受和解决人民群众的关切和正当诉求。

根据2022年11月10日国会第10/2022/QH15号决定《基层民主实施法》,各乡、区、镇应当基本全面落实向人民公开的内容,讨论、决定和监督项目、规划、土地利用规划、工业区和产业集群、居民区、土地征用补偿价格,公布社会经济发展计划、新农村建设方案等。

行政改革,特别是按照“一站式”和“一站式”机制进行的行政程序改革,得到了积极推进。基层工作人员和公务员的服务意识、责任感、精神和态度发生了诸多积极变化。基层政府系统有效地开展了接民办事、处理民众请愿、来函、建议、反馈、举报和投诉的工作。各级党委和政府部门重点开展了群众对话工作,及时排除困难,缓解群众不满,凝聚社会共识,增强了群众对基层党委领导、政府指导和管理的信任。村、乡、居民团体的规章制度的审查、修改、补充和实施,必须严格按照规定,秉承民族优良传统,摒弃落后习俗,建设文化生活。

然而,《乡、坊、镇级民主实施法》在某些地方、某些事项上仍停留在形式层面,缺乏实质内容;尽管其口号是“人民知晓、人民讨论、人民行动、人民检查、人民监督、人民受益”,但部分地区、基层单位的部分项目、工程和计划的宣传推广并不全面及时;民众意见的接收、请愿的处理、民众合法权益和诉求的保障,都未能及时有效地落实到纪律、秩序和法律层面。

上述局限性和不足的根源在于,一些基层党委和领导机构对基层落实《民主法》的领导和指导力度不够,对民众实际情况,特别是新出现、敏感、突出、紧急、不合时宜等问题掌握不足,基层调解工作和处理冲突、制造“热点”的力度不够,时而出现一些重大、复杂、旷日持久的事件,一些干部、党员、公务员和公共部门工作人员在反腐败、反不良风气、反违法犯罪方面尚未发挥带头和示范作用。

在过去35年的改革中,我们党继承并实践了胡志明关于民主、建设农民阶级和建设新农村的思想。党的十三大文件明确指出:“实践和大力推广社会主义民主,人民当家作主,巩固和增强人民信任,加强社会共识”。(13)执行2022年6月16日第十三届中央会议第五次会议通过的第19-NQ/TW号决议《关于2030年前的农业、农民和农村发展,展望2045年》,提出农业、农民和农村是密切相关、相互交织、不可分割的三大要素,将可持续农村发展与城镇化进程紧密联系起来,朝着“生态农业、现代农村、文明农民”的方向发展;同时,重申农民是农业发展、农村经济和新农村建设的主体和中心。该决议列出了首要任务和解决方案:提高农民和农村居民的作用、地位和掌控能力,全面改善其物质和精神生活;保障农民和农村居民的掌控权,贯彻“人人知晓、人人讨论、人人行动、人人核查、人人监督、人人受益”的原则。

为提高农村民主实践的质量和成效,根据总理2022年2月22日第263/QD-TTg号决定《批准2021-2025年国家新型农村建设目标规划》,整个政治体系各层级、各部门必须同步落实一系列措施,例如加强党委、党组织和基层领导力量;发挥祖国阵线和社会政治组织的作用;提高人民群众的知识水平,强化人民当家作主的意识,加强法治建设,维护社会纪律和秩序;提高干部、党员、公务员和公共部门工作人员的素质、能力、素质和模范行为;提高基层民主实践中媒体和信息技术的运用效果。中央指导委员会各部门、部委和分支机构应与各省市密切协调,根据职权范围发布必要的指导文件;定期检查、督促和指导落实工作。各省市人民委员会在制定和发布实施计划方面发挥着重要作用,包括资金来源、目标、任务,以及明确各部门、单位、区、镇、市的实施责任。继续响应总理提出的“全国携手建设新农村”的示范运动,并配合2021-2025年和2025-2030年“全民团结起来建设新农村和文明城镇”的行动。

一是建设现代化乡村。

将胡志明的思想创造性地应用于现代化农村建设和文明农民培养的实践中,是一个需要根据全国各地实际情况制定路线图和采取适当措施的重大问题。现代化农村建设的实质是有效落实2021-2025年及以后各时期国家新型农村建设目标规划。

为建设现代化农村,各级党委要领导和指导整个政治体制,发挥人民主导作用,充分调动一切资源,切实落实2021—2025年新型农村公社建设标准和国家先进新型农村公社建设标准。现代化农村建设要按照社会经济发展方向,有长远眼光,进行合理规划,建设民生功能区、产业园区、小规模产业和服务业,保障农村居民高收入就业,助力实现“退耕不离乡”的目标,同时注重环境保护;加强规划管理,组织落实规划,充分调动一切资源,一步一个脚印、同步、高质量、高效地建设交通、灌溉、电力、文化、贸易、信息通信、农村居民住房等社会经济基础设施。现代农村建设与收入标准落实、多维度减贫、高素质劳动力队伍建设、多元化联动模式、合作模式、农业推广、手工艺村发展等密切相关,旨在提高生产经营效率。现代农村建设必须与文化、社会、环境发展相衔接,例如教育培训、医疗卫生、文化、环境保护和食品安全;同时,现代农村建设也与构建廉洁高效的政治体系、培养一支知识渊博、经验丰富、品德高尚、亲民的领导、管理、公务员队伍密切相关。

在此基础上,逐步努力实现总理提出的国家新农村建设目标规划的总体目标。深入、有效、可持续地推进农业结构调整、发展农村经济、城镇化进程;推进先进新农村、示范新农村和村级新农村建设;改善农村人民物质和精神生活,促进性别平等;建设同步、逐步现代化的农村经济社会基础设施,确保农村环境和景观“光明、绿色、清洁、美丽、安全、保留传统文化特色、适应气候变化、可持续发展”。

为实现这一伟大目标,首先,各部委、部门、职能部门、党委以及省市级政府要加强对新农村建设决议、决定、通知、方针的宣传、传播和贯彻落实;深刻转变各级干部、党员和公民的认识;充分调动和利用投资资本、职业资本、中央资本、地方资本和社会资本等各种资本来源,建设基础设施,发展经济,保护农村文化特色。尤其要重视引领和指导生产组织改革,这是提高农民收入的关键因素。生产组织改革必须与农村社会组织改革紧密结合,朝着农产品、手工艺品生产、保存、加工、贸易以及发展农业旅游、社区旅游等合作联合的方向发展。

第二,培养文明农民

建设文明农民是党的一项非常重要的大事。要使农民达到文明水平,承担起主体和中心地位,需要时间、方法和具体的积极措施。根据中央的评估,农村居民的收入和物质精神生活水平不断提高,贫困户比例快速下降,富裕户数量不断增加。但尤其存在以下问题:“职业培训、就业创造和农村劳动力结构调整仍存在诸多不足;农村劳动力老龄化趋势明显;农村劳动生产率和平均收入水平仍然较低,贫困户比例仍然较高,尤其是在偏远地区和少数民族地区”。(14)文明农民首先必须是受过教育的农民。为此,党委必须带领整个政治体系做好宣传工作,使每个农民都能转变对自身作为主体的认知,树立自立自强的精神,具备自立自强的知识、技能、能力和勇气,掌握自立自强的技能,掌握农村社区的建设和发展。新闻媒体和通讯社是重要的工具,要定期更新信息,向农民传达正确的原则和目标。

在此基础上,中央各部委、各职能部门、各级党委和各级主管部门针对各地区、各农村地区制定了同步、科学、务实的解决方案,逐步推进“农民知识化”。党和国家将尽快完善机制和政策,支持农民获取知识、接受培训、掌握技能、更新先进技术、掌握新知识、掌握机械设备等。由此,农民将能够及时了解生产经营过程中出现的新问题,研究、分析和解决影响产量、质量和产品价格的各种因素;同时,更加积极主动地应对气候变化、自然灾害、疫情等的影响,有效利用新品种、新农药、新兽药,保障食品安全和卫生。国家将继续完善机制和政策,为农民、国家、科研人员和企业四家对接创造最佳环境和条件。这四家对接越紧密,农民的知识价值就越高,农业才能快速可持续发展。有必要开展研究,规划和发展农民及其子女的培训学校,因为要实现专业化农业,就必须拥有一支专业的农民队伍。要实现知识型农业,就必须对农民进行教育。

除了提供生产、经营、企业和合作社管理方面的知识外,还必须使文明农民具备文化知识,使其能够积极参与社区活动,组织休闲活动、体育运动,并在农村地区构建精神生活;同时,还要使农民具备自主保护、美化和弘扬全国各地区民族文化遗产、传统和优良文化特征的知识。文明农民是指具有保护自然、保护环境意识,建设“村邻情谊”,支持和自愿组建团体和合作社,并建立联系以发展经济和发展农村文化的农民。

(1)胡志明:《全集》,真理国家政治出版社,河内,2011年,第1卷,第225页

(2)胡志明:《全集》,同上,第8卷,第253页

(3)胡志明:《全集》,同上,第1卷,第221页。

(4)胡志明:《全集》,同上,第2卷,第564页

(5)胡志明:《全集》,同上,第6卷,第248页。

(6)胡志明:《全集》,同上,第7卷,第56页

(7)胡志明:《全集》,同上,第6卷,第248页

(8)《党的全集》,国家政治出版社,河内,2002年,第21卷,第663页。

(9)胡志明:《全集》,同上,第4卷,第134页

(10)胡志明:《全集》,同上,第4卷,第246页

(11)胡志明:《全集》,同上,第15卷,第258页。

(12)胡志明:《全集》,同上,第15卷,第391页。

(13)第十三届全国代表大会文件,真理国家政治出版社,河内,2021年,第一卷,第38页

(14)《中共十三届中央委员会第五次会议文件》,真理国家政治出版社,河内,2022年,第91页。