Préoccupations concernant la consommation de produits agricoles : le renforcement des liens, une tendance inévitable

(Baonghean) - L'établissement de liens pour un développement mutuel est une exigence incontournable entre les agriculteurs et les entreprises. Tout au long du processus, les services, les branches et les autorités locales concernés jouent un rôle de passerelle et d'arbitre pour un lien durable et efficace.

Les départements et les branches doivent s'associer

Dans le secteur agricole, certains départements et branches sont particulièrement impliqués, à savoir : le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère des Sciences et de la Technologie, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Union des coopératives. Cependant, les liens entre ces départements et branches sont depuis longtemps relâchés et incohérents.

|

| L'Association économique agricole du district de Hung Nguyen collabore avec les communes pour trouver des débouchés pour les produits agricoles. Photo : Nguyen Son |

La planification des zones de production agricole et animale est mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en collaboration avec les collectivités locales. Cependant, la plupart de ces planifications reposent principalement sur les ressources foncières, les conditions de production et les capacités d'élevage, sans se baser sur des prévisions, des analyses de marché ni sur la capacité à répondre aux besoins des entreprises.

Ce processus n'a pas non plus cherché à recueillir l'avis des industries afin de coordonner la production, la transformation et la consommation (à l'exception de quelques plants liés aux besoins des entreprises, comme la canne à sucre, le manioc, les vaches laitières et les forêts). Par conséquent, les produits agricoles sont toujours « défavorisés » : absence de marchés de consommation et prix souvent serrés par les entreprises et les commerçants.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce est chargé d'inciter les entreprises à participer à la mise en relation de l'offre et de la demande, et à la consommation de produits agricoles pour les agriculteurs, par le biais de forums, de foires et de conférences. Cependant, l'efficacité de cette relation entre agriculteurs et entreprises repose sur le dialogue entre les parties, et les accords et relations sont généralement verbaux. Par ailleurs, en raison de la faiblesse des liens avec le secteur agricole, il est difficile d'évaluer la quantité de produits agricoles par arbre, animal, culture ou lot de culture.

Selon de nombreux experts, dès le début des processus de production et d'élevage, le secteur de l'industrie et du commerce doit être informé pour diffuser aux entreprises des stratégies d'achat, de transformation et de mise en relation avec les consommateurs ; mais pendant longtemps, ce n'est que lorsque les produits sont sur le marché que le secteur de l'industrie et du commerce et les entreprises le savent... En attendant, s'ils se coordonnent étroitement, le secteur de l'industrie et du commerce (et les entreprises) sauront quelle quantité de riz, de maïs, de pommes de terre, de haricots... sera disponible dans les 3 prochains mois et quelle quantité de poulet, de canard, de porc, de vache, de chèvre... sera fournie par les agriculteurs dans les 3 à 6 prochains mois pour élaborer une stratégie d'accès au marché.

De même, si le secteur agricole se coordonne bien avec le ministère des Sciences et de la Technologie, il y aura de nombreux avantages à mettre en œuvre des projets et des plans visant à introduire de nouvelles variétés végétales et animales pour augmenter la valeur d’une zone et bientôt les déployer à grande échelle.

En particulier, dans le cadre du développement de la chaîne de valeur agricole, avec l'exigence d'étiquetage de l'origine des produits, la coordination doit être encore plus étroite. Quant aux coopératives agricoles, bien que proches des populations, transformées et bénéficiant de nombreuses formations et de nouvelles connaissances et compétences, elles n'ont longtemps joué qu'un rôle de « sage-femme » en fournissant des intrants (semences, engrais, pesticides et services d'équipement) à leurs membres et aux agriculteurs ; le lien nécessaire pour assurer la production des membres et des agriculteurs n'a pas été établi.

Actuellement, l'État s'attache à consolider et à améliorer les capacités opérationnelles de ces organisations, mais les dernières statistiques montrent qu'à Nghe An, seulement 30 à 35 % des coopératives agricoles fonctionnent efficacement. Par conséquent, l'Union des coopératives doit se coordonner plus étroitement avec les départements et les branches afin de soutenir les coopératives de base.

Français Évoquant la construction de cette connexion, M. Hoang Nghia Hieu, directeur du Département de l'agriculture et du développement rural, a déclaré : « Nous coordonnerons nos efforts avec les départements, les branches et les autorités locales afin de renforcer la responsabilité de gestion, notamment en révisant, en adaptant et en développant la planification des cultures et de l'élevage en fonction des prévisions du marché et de la situation réelle. Outre l'organisation de la mise en œuvre des politiques centrales dans le secteur agricole, nous nous concentrerons sur la coordination de la mise en œuvre des politiques provinciales ; la recherche et la promulgation de politiques sur la concentration et l'accumulation des terres afin d'inciter les entreprises à investir dans l'agriculture ; parallèlement, nous coordonnerons l'amélioration des capacités opérationnelles des coopératives agricoles et renforcerons les liens entre les entreprises et les agriculteurs dans la production, la transformation et la consommation des produits agricoles. »

| À l'échelle nationale, seulement 1 % du total des entreprises investissent dans l'agriculture et les zones rurales. À Nghe An, entre 2011 et 2016, 35 projets d'investissement sur 610 ont été réalisés dans les zones agricoles et rurales (environ 5,7 %), mais principalement par des petites et moyennes entreprises. |

|

| Les habitants de la commune de Huong Son (Tan Ky) récoltent des courges vertes pour les vendre aux commerçants. Photo : Phuong Thao |

Besoin d'un « arbitrage » entre les entreprises et les particuliers

En réalité, de nombreux liens entre entreprises et agriculteurs ont été établis, mais ils se défont souvent rapidement. Les entreprises reprochent aux agriculteurs des produits « volés » ; les agriculteurs « accusent » les entreprises de faire baisser les prix, créant ainsi des difficultés en exigeant des normes de qualité trop élevées… Ce problème existe non seulement à Nghe An, mais dans tout le pays. La question est de savoir, dans de tels cas, quelle organisation jouera le rôle d'arbitre.

Il y a environ trois ans, la famille de M. Phan Van Binh, du village de Dan, commune de Nghia Lam (Nghia Dan), a reçu l'ordre de la Coopérative Tam Nong (Vinh City) d'acheter des légumes, des tubercules et des fruits produits selon des procédés sûrs sur une superficie d'un hectare. Chaque saison, la famille cultive des légumes de manière sûre, sans pesticides et en limitant l'utilisation d'engrais chimiques. Cependant, faute de contrat écrit entre la Coopérative et la famille, la relation a été rompue par la méfiance face à l'instabilité des prix à la consommation.

M. Binh espère que lorsqu'une organisation s'enregistrera pour acheter des produits pour la population à long terme, le gouvernement local devra intervenir et servir d'intermédiaire afin que la population puisse se sentir en sécurité dans sa production. Il y a un ou deux ans, le district de Hung Nguyen a coordonné avec deux entreprises la culture de piments et de carottes destinés à la vente dans la région. Cependant, après seulement une ou deux récoltes, ces entreprises n'ont pas trouvé de débouché et ont laissé les agriculteurs vendre. Dans le district de Thanh Chuong, selon M. Le Dinh Thanh, vice-président du comité populaire du district, la localité a également chargé certains comités populaires de la commune de signer des contrats avec des entreprises pour l'achat de produits agricoles, mais la durabilité n'est pas optimale. De nombreux liens ont été rompus de diverses manières, mais le point commun est que les agriculteurs continuent de subir les conséquences des dommages.

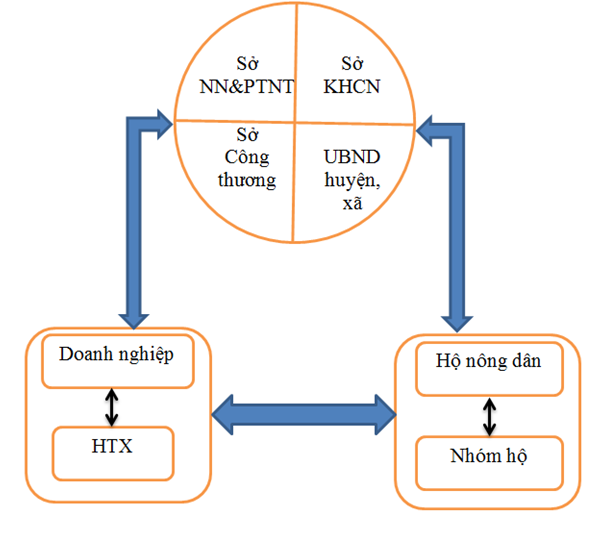

La réorganisation de la production agricole est une exigence incontournable, imposée du niveau central au niveau local. Le cœur du problème réside dans la résolution efficace des relations entre entreprises et agriculteurs lors de la création de liens au sein de la chaîne de valeur. Selon Hoang Nghia Hieu, directeur du Département de l'agriculture et du développement rural, dans le processus de création de liens, les agriculteurs sont les acteurs principaux, tandis que les entreprises sont au cœur de la chaîne de valeur, à partir de laquelle tous les niveaux et secteurs peuvent trouver des solutions et des politiques adaptées. Les autorités à tous les niveaux, en particulier celles du district, doivent jouer un rôle de gestion et d'influence efficace pour garantir l'efficacité de la chaîne de valeur. La production agricole actuelle se caractérise par son échelle familiale, qui ne permet pas de signer des contrats de création de liens. Par conséquent, la commune ou la coopérative doit signer les contrats, les lier juridiquement et, avec le district, jouer un rôle d'arbitre dans cette création de liens.

|

| Proposer un modèle pour renforcer le lien entre production et consommation agricoles. Graphiques : NN |

Bien que certaines entreprises de la province investissent efficacement dans le secteur agricole en louant des terres à l'État et en prenant en charge toutes les étapes, notamment le groupe TH et Vinamilk, à Nghe An, plus de 540 000 ménages sont engagés dans la production agricole. Ils bénéficient de droits d'utilisation des terres et participent à la création de chaînes de valeur liées à des entreprises proposant de nombreux produits. Par conséquent, rapprocher rapidement les entreprises et les agriculteurs afin de créer des chaînes de valeur pour chaque produit agricole est considéré comme une orientation durable.

Il existe de nombreux modèles de liens entre agriculteurs et entreprises. Le plus courant consiste pour les entreprises à acheter des produits, mais sans investir ni participer directement au processus de production. Cette forme de partenariat consiste essentiellement à « vivre de la terre » ; le lien entre les responsabilités et l'autorité juridique entre les parties prenantes n'est pas durable. Un autre modèle consiste pour les entreprises à investir, à participer partiellement au processus de production des agriculteurs et à acheter des produits.

Dans le modèle ci-dessus, l'entreprise joue souvent le rôle d'acheteur : elle achète tous les produits des agriculteurs à un prix plancher fixé par elle et fournit un paiement anticipé des matériaux, des conseils sur le processus de production et un contrôle qualité des produits. Un modèle considéré comme sûr est celui où l'entreprise prend en charge le coût des matériaux de production, notamment les semences, les aliments, les médicaments, etc. ; elle informe les agriculteurs sur les saisons de production, l'application des techniques selon des processus spécifiques, le suivi des maladies, les processus de production et l'achat des produits.

Un autre modèle consiste à ce que les particuliers contribuent au capital des entreprises agricoles, forestières et halieutiques en échange de droits d'utilisation des terres. La force de ce modèle réside dans une forte coopération et un partage des risques. Cependant, si l'entreprise subit des pertes ou des fluctuations, et que ses finances ne sont pas transparentes, les agriculteurs risquent de subir des pertes.

Certaines localités mettent en œuvre une méthode consistant à louer des terres à des entreprises (regroupement foncier) et à y travailler pour elles, afin d'assurer une gestion unifiée, de la production à la transformation et à la consommation. Pour ce faire, la participation active de tous les niveaux et de tous les secteurs est nécessaire, depuis la mobilisation de masse jusqu'au renforcement de la gestion, en passant par la garantie de la légalité pour les populations. Tous les modèles de mise en relation nécessitent un rôle d'arbitrage des départements, des secteurs et des autorités locales. Il est essentiel que les autorités, les départements et les secteurs évaluent clairement les capacités des entreprises avant de mettre en place des liens avec les agriculteurs au sein de la chaîne de valeur, afin de garantir le succès et de créer des retombées locales.

Groupe PV