通往归合县托合乡谷曼村的蜿蜒道路如今已铺上平整的沥青路面,房屋林立。谷曼村地理位置优越,背靠群山,面朝河流。谷曼村的托族人民自古以来就以勤劳著称,在危难时刻,他们总是互相关爱、互相帮助。

归合县文化局干部阮氏金芝女士与当地土族人民交往已逾30年,她分享道:“这里的土族人民传承着麻绳编织技艺,这项技艺是土族文化的瑰宝,也是每一位谷曼居民的骄傲。随着麻绳编织机的出现,土族民歌也应运而生,并永远回响,激励着这里的族人团结友爱,克服困难,在生活中不断奋起。”

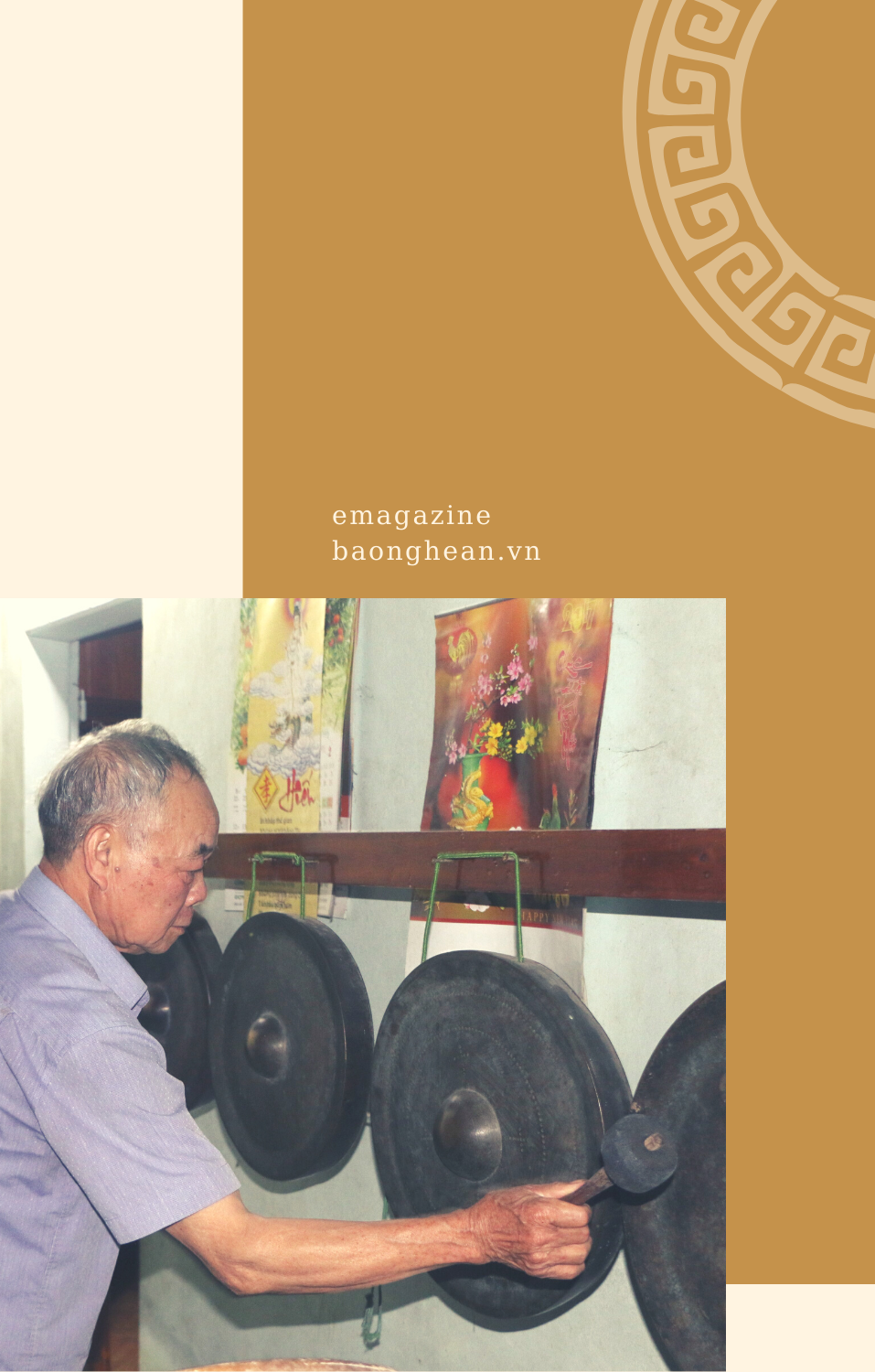

锣鼓声是佤族人民引以为豪的特色之一。谷母村村长分享道:“我们村的锣鼓队训练有素。每逢节日,人人都会敲锣打鼓,每逢有活动,人人都会随着锣声翩翩起舞。为了维护社区的文化特色,我们村的村规民约明确提到要维护和传承佤族的文化特色,尤其重视传承锣鼓曲调。因为现在年轻人都远走他乡,孩子们的娱乐活动丰富多彩,如果没有村规民约,人们积极主动地组织活动,锣鼓曲调就很容易失传。从村规民约开始,现在我们锣鼓社的成员年龄从10岁到80岁不等。每逢节假日、新年,或者佤族人民的特殊庆典,例如新米节、博母节,人们都会围坐在米酒坛旁,锣鼓声激昂地回荡。

与寿合乡一样,义春乡和归合县也正在努力落实关于保护和弘扬本地区民族文化价值的决议。义春有52%的寿族人口。近年来,义春县政府和人民努力恢复节庆活动和手工艺村,例如在村寨里举办的锣鼓俱乐部、寿族民歌俱乐部、巴克莫节、巴楚阿莫节等,并建设了织布工艺村。

目前,归合县有近30%的土族人口集中居住在土合乡和义春乡......多年来,在县委、县政府的努力下,100%的土族村庄都制定了村规民约,明确规定恢复、保护和弘扬丧葬、婚礼、节日、民歌等文化特色之美。

在现代生活中,在义春乡、土合乡(归合乡)以及居住在新岐县和义丹县的土族居民中,仍然有男女成群结队地参加“睡屋”活动。这是土族悠久的文化传统。根据这一习俗,到了适婚年龄,男女双方在互相了解之后,会互相邀请外出,尤其是在月圆之夜。在女方家人的允许下,男孩会去女方家——也就是他选择结识的对象——“睡屋”。在“睡屋”之夜,男孩和女孩有权以健康的方式自由地倾诉衷肠。

归合乡的土族群众说,“睡屋顶”不一定是两人一组,但经常有不少夫妻在父母同意的情况下,回家聊天熟悉后,一起睡在地板上。过了“睡屋顶”之夜,如果男女双方同意结婚,家里就会请媒人(Pin先生),然后定期上门拜访,然后订婚、求婚……“一段时间以来,‘睡屋顶’的习俗已经被扭曲,不再适用,因此在新建的村规民约中,县文化厅指导各乡根据省委2016年12月14日关于建设义安省文化人和文化家庭的第05-NQ/TU号决议制定村规民约,以满足融合发展的要求。此外,婚礼习俗也朝着简约的方向改进,但仍保留着人民的文化特色”,归合县文化宣传厅厅长魏氏江女士说。

因此,托族人的婚礼只能在一天之内举行,而且无需宰杀鸡、猪和牛。也不再像以前那样需要三头水牛和两个猪头这样的奢华嫁妆。这得到了族人的同意,不久之后,村落的婚约就以最自然的方式开始了。

土族葬礼中被视为不良风俗的文化特征也被取消了,其中最典型的就是在葬礼中“露宿街头”的习俗。1983年出生的义丹县文化官员阮氏庆灵女士也是一名土族人,她告诉我们:“以前,每逢有人家办丧事,都要等上三天三夜。送葬时,孩子们就得露宿街头。棺材走到哪里,孩子们就得躺在棺材下面,直到棺材送到墓地。那时候我们还小,每逢有人家办丧事,我们都会到街上去看。哪个家庭的孩子们“露宿街头”的时间最长,就被认为对死者最关心。”

然而,如今“露宿街头”的习俗已基本消失,将死者留在家中三天三夜的做法已不复存在。根据我们的调查,土族村镇规章制度规定,葬礼不得超过48小时,露宿街头、祭祀等不良习俗也已被杜绝。“虽然许多村里的长者和许多萨满仍然认为,放弃这种仪式意味着失去土族人特有的孝道。但大多数人,尤其是年轻一代,认为文化认同并不意味着要保留不良习俗。”庆灵女士说道。

(待续)