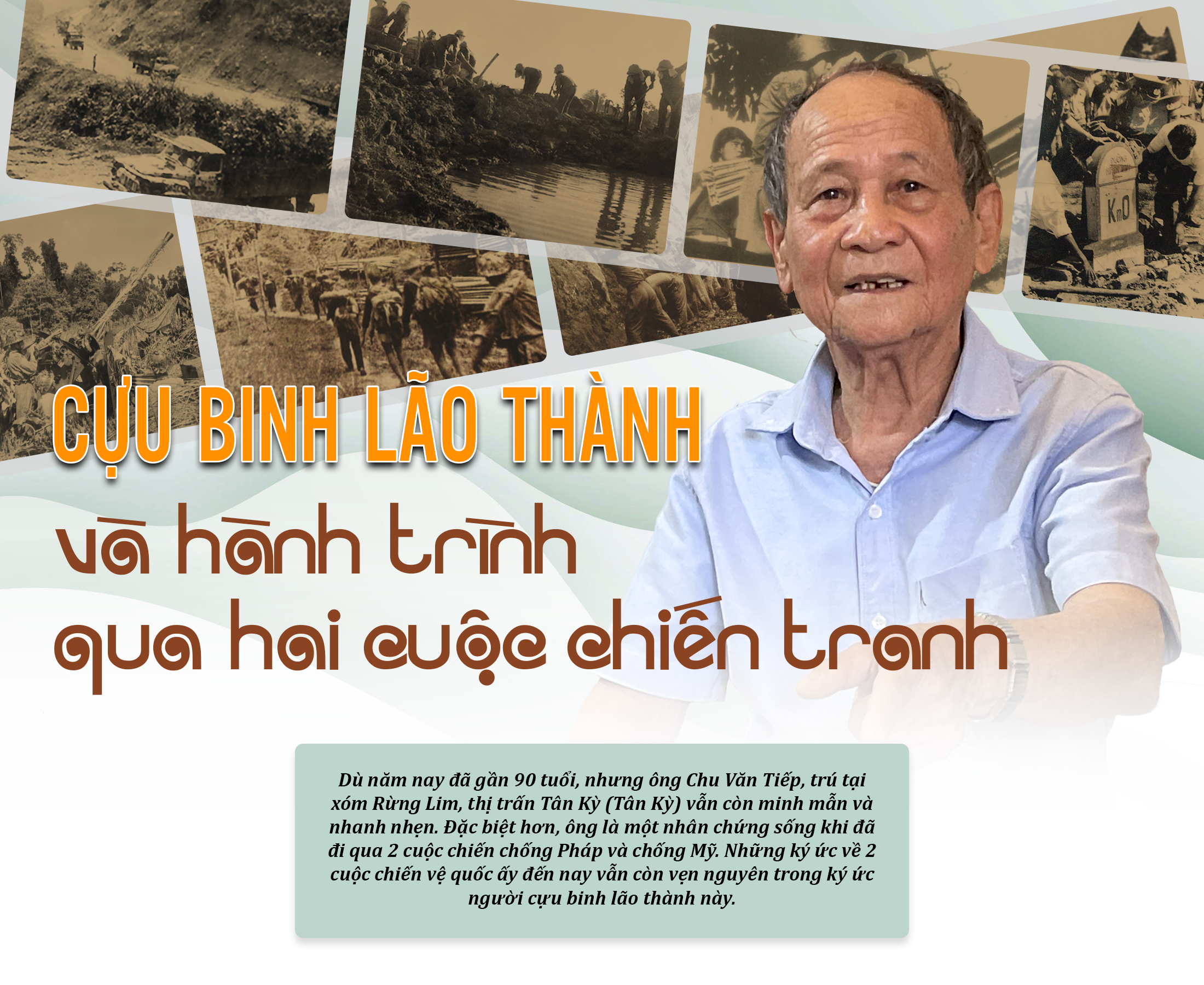

四月初的一个下午,我拜访了朱文铁先生。见到他,我惊讶地发现,88岁高龄的他依然身手矫健、精神矍铄、头脑清晰。这位经历过两次世界大战的老兵当年英勇奋战的记忆,瞬间涌上心头,如同旋风般袭来。

铁先生出生于清章县清吉乡(现吉云乡),一个位于林河畔的宁静村庄。1953年7月,年仅17岁的他志愿加入抗法战争。当时,我国抗法战争正进入白热化阶段。尽管身材矮小,他还是被分配到第325步兵师第95团。该师是越南人民军最早组建的六个主力师之一,于1951年3月11日由原第四战区(北中部沿海地区)的若干作战团组建而成。战争期间,该部队也被称为平治天团。

铁先生说,当时我们军队物资匮乏,从军事装备到作战武器都十分匮乏。他来自清吉乡,在提交了参战志愿申请后,立即接受了速成训练,并随部队开赴红河三角洲。

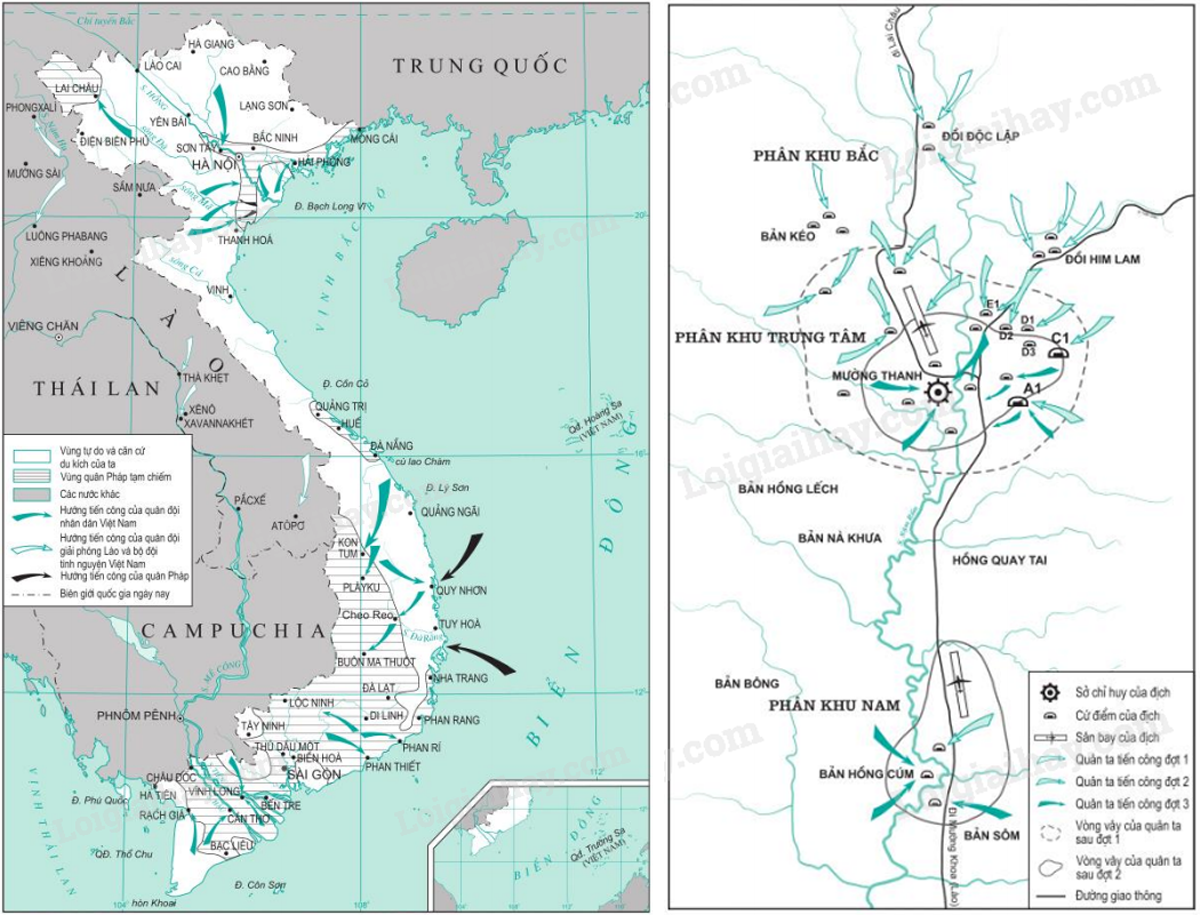

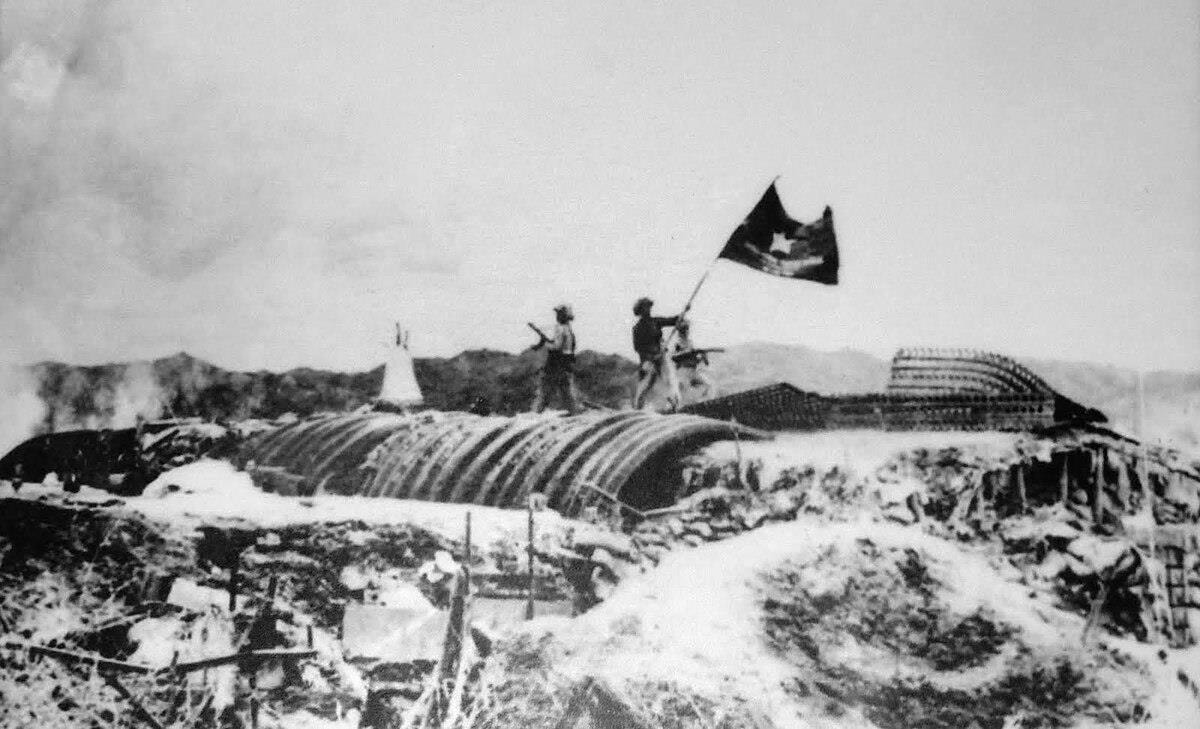

在1953-1954年冬春季战略攻势中,红河三角洲南部地区是重要的战线,它与北部战场和奠边府战场分担火力,为解放宁平、富里和南定等城市做出了贡献。同时,它切断了敌人通往西北战场的补给线,与全军一道,最终在1954年5月7日取得了“震惊世界的奠边府胜利”。

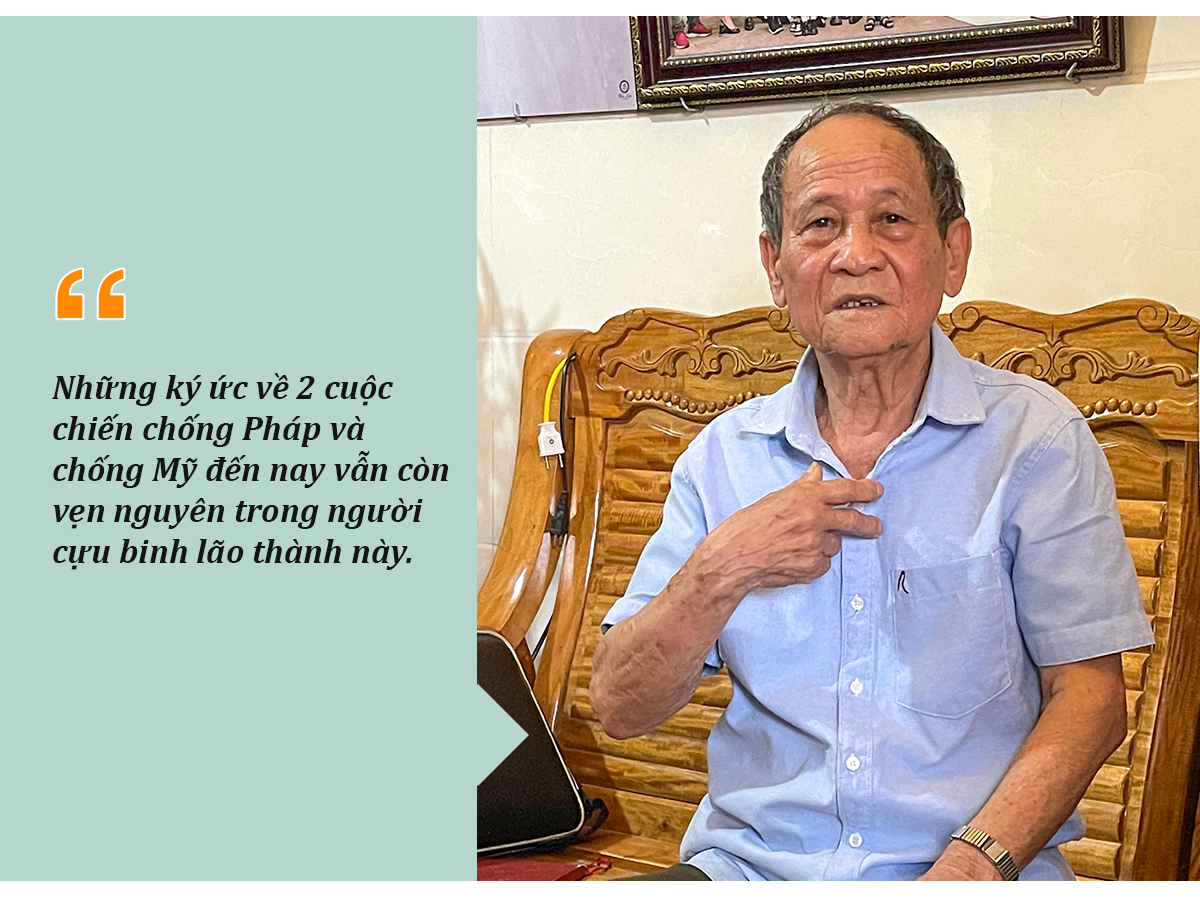

铁先生至今仍清晰地记得抗法战争的最后日子。敌军在各个战场上节节败退的消息不断传来。年轻的士兵们赤着脚,戴着自己编织的竹帽,吃不饱饭,却始终斗志昂扬。最令人难忘的是那些暴雨凛冽、寒风刺骨的日子,士兵们挖掘战壕、搬运武器,随时准备听候上级命令出征,全然不顾艰辛困苦。在1号公路上的英勇战斗之后,阻断了敌人的退路,最令铁先生悲痛的是,就在胜利在望的几个小时前,他的许多战友却倒在了战场上。

奠边府战役胜利后,结束了长达九年的抗法战争,铁先生和他的部队撤回了滨海河南岸,当时我国暂时以北纬17度线为界。1963年,在服役十余年,并在永灵前线驻守九年后,他退伍回到家乡清章,随后于1964年前往新岐,参与新经济建设。

在战场上与法国人作战十余年,驱逐美国帝国主义者之后,铁先生原本以为回到家乡谭记(Tan Ky)建立起新的经济后,就能远离战争的硝烟和枪林弹雨。然而,当他抵达谭记(Tan Ky)时,美国帝国主义者却开始将战火向北蔓延。

意识到战争可能旷日持久,解放南方、统一国家的道路也可能漫长,自1959年起,越共中央政治局决定修建一条战略运输路线,以支援南方战场,这条路线也被称为长山公路(现胡志明公路)。起点定在位于奇山乡(现新奇镇)的0公里处,终点位于平福省禄宁县。

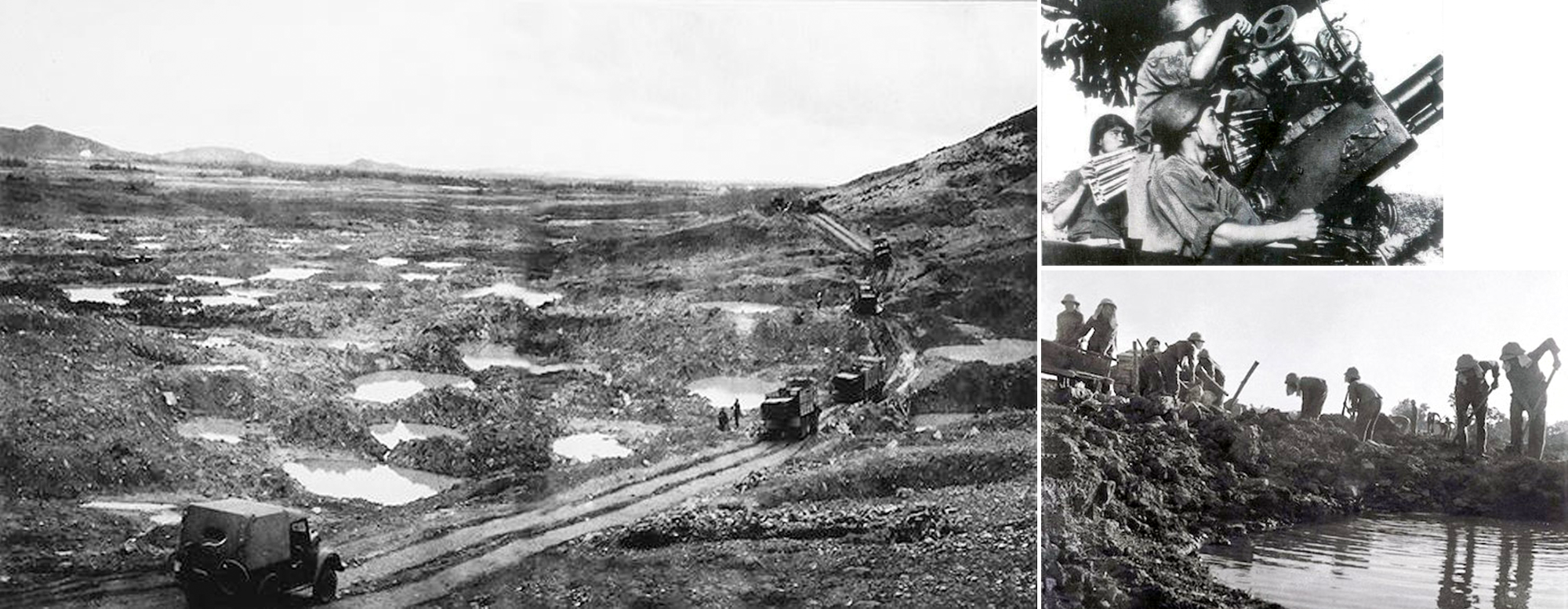

正因如此,在抗美战争期间,谭记县成为敌军的主要轰炸目标。美帝国主义者对胡志明小道、15A号公路、15B号公路、山渡口、黎渡口等地进行了多次空袭……尤其是在15号公路沿线的零英里路标处和乡镇,例如奇山、义勇、义东、义平等。

在谭基县建立新经济的过程中,凭借着从战场上汲取的血腥经验,铁先生被任命为奇山公社的公社组长。当美帝国主义猛攻北方时,在上级的指挥下,各地方、农场、工厂、民兵和自卫队与主力部队紧密配合,构筑阵地击落敌机。作为公社组长,铁先生再次拿起武器,与当地军队和人民一起对抗敌人。

铁先生说,长山公路的零号里程碑,即穿过新奇县的地点,是15A公路和15B公路的交汇处,是机动车队向南方运送物资和部队作战的有利位置。每当敌军加大对北方的轰炸力度时,长山公路就经常遭到敌军的试探、发现和猛烈攻击。在零号里程碑处的长东,或者沿着穿过奇山和义行乡的公路,敌军各种型号的飞机,如AD-6、P-108、P-24、B-52等,不断盘旋和攻击,造成重大人员伤亡。敌军集中轰炸,企图切断我军和人民向南方的补给线。

在与美军作战的那些年里,在上级的指挥下,奇山公社组建了两个作战单位,一个负责保护交通,另一个专门负责击落敌机。此外,还成立了一个由20名同志组成的工作组,他们常驻危险地带,负责监测红绿灯信号,引导部队向南部战场行军和运送武器弹药,并在敌机出现时通知当地民众躲进掩体。所有这些小组和单位都由铁先生负责,与主力部队协调,参与守卫0公里路段和途经此地的战略要道。

在敌人的猛烈攻击下,运输车队多次遭到炸弹袭击并起火。每次起火,奇山乡民兵都迅速赶来灭火,并将受损车辆移离现场,以免伤亡士兵和堵塞主干道。

为了确保士兵和民众在遭受攻击时有掩护,在穿过奇山乡的道路沿线,每隔50米就挖掘一条A字形隧道。秉持着“不让车辆通过,绝不后悔”的精神,奇山乡的乡民牺牲了数百间房屋,取材铺路;参与了数百场战斗;勇敢地清除并销毁了大量定时炸弹,保障了车队的安全,为南方战场提供了及时的支援。

据统计,在抗美战争期间,奇山公社人民遭受了1200吨炸弹和子弹的袭击,187栋房屋、4座桥梁、1个粮食仓库、1所学校遭到破坏,75人死亡,112人受伤。此外,还有数百头水牛、奶牛、数十公顷土地和庄稼被毁。

1973年1月27日《巴黎协定》签署后,北方恢复了和平,谭记这片土地也不再有飞机的轰鸣,不再遭受炸弹的蹂躏。此时,铁先生从乡组长一职被任命为基山乡党委书记,随后又担任谭记镇党委书记。后来退休后,他依然深受信任,当选为党支部书记。无论身居何职,这位党员、胡志明的忠实拥护者始终保持着高尚的道德品质,在凝聚党支部团结和凝聚人民共识的各项活动中身先士卒。此外,他还专注于群众动员工作,倾听人民的心声、愿望和合理意见,力求找到最合理、最人性化的解决方案。

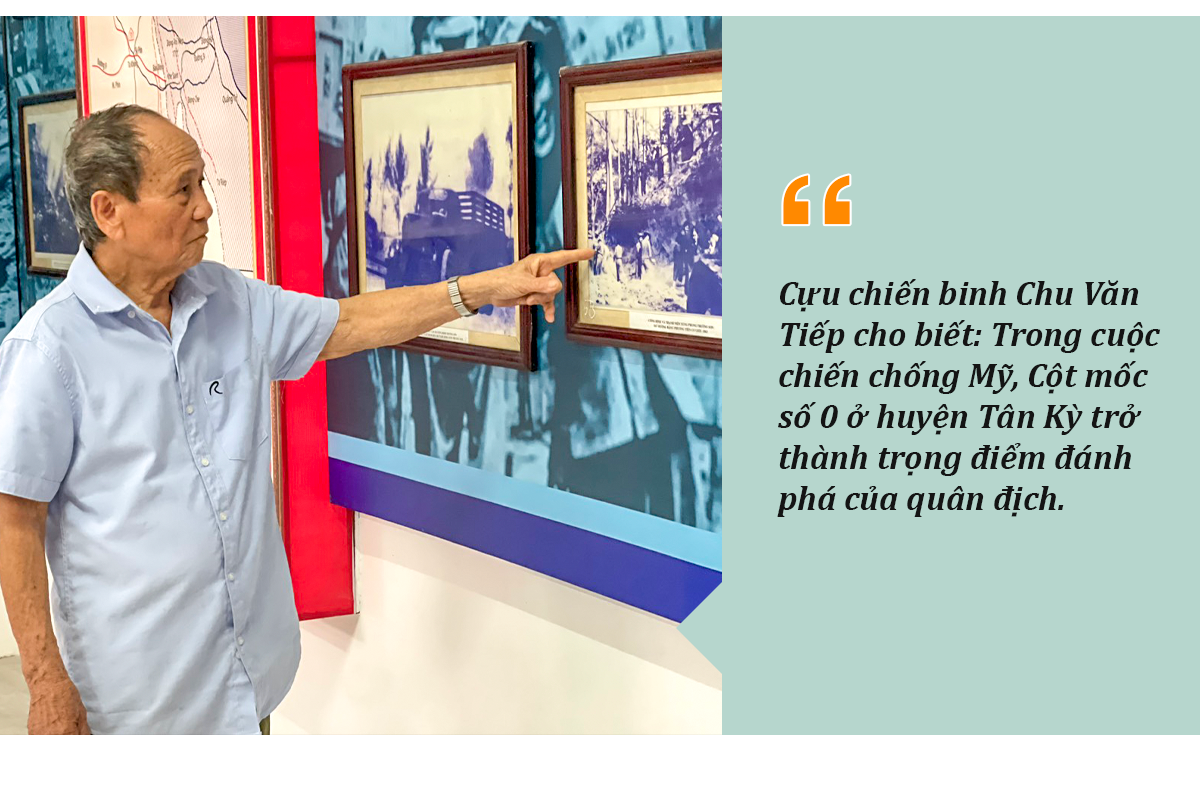

在传奇的 0 公里处,也就是过去的“火灾坐标”旁,我们向朱文捷先生告别。如今,这里已成为国家纪念碑,见证了国家历史上的一段英雄时期,也标志着整整一代“越南堡垒”的功绩,其中就包括像朱文捷先生这样的人。