潘登日教授与越南史诗的复兴

(Baonghean.vn)——对于国内科学界来说,潘登一将越南史诗与世界著名史诗作品区分开来,做出了巨大贡献。

编者注:潘当一教授,理学博士,出生于安城县和城乡一个爱国家庭。他称革命家潘当六为叔父。潘当一教授是一位伟大的人物,渊博的学识,也是越南史诗研究领域的领军人物。2020年6月24日,这位受人尊敬的教授心脏停止跳动,回归了智者的世界,留下了朋友和文化研究者对这位为民族奉献一生的伟人的哀悼和感激。

《乂安报》隆重推介越南民俗学会副主席、越南社会科学院文化研究所原所长、潘登日教授的友人兼同事阮春京教授的一篇文章。该文章摘录自阮春京教授的著作《越南少数民族民俗研究之路》。

侗寨优秀儿子

潘登日教授1931年出生于乂安省安城县和城乡长城乡董村(现潘登鎏村)。1952年,他在琼鎏县琼天中学任教。1960年,他在西北地区教育厅工作。在近十年的西北地区工作期间,除了履行自己的职责外,他还热衷于收集和研究少数民族民间文学。

|

| 潘当日教授。图片来源:互联网 |

1963年,在《文学研究》第2期上发表由甘仲和潘登日收集的短篇小说《长鲁与囊乌》。1969年,他移居河内,在文化部山区司从事少数民族文学研究。1970年至1979年底,他在文学研究所工作。1979年12月至1999年,他在国家社会科学与人文中心(越南社会科学院)下属的民俗研究所工作。

1984年,潘登一被国家授予副教授称号。1989年,他在保加利亚科学院以“越南汗史诗的基本特征”为题通过了博士学位论文答辩。70年代末至1994年5月,他先后担任以下管理职务:文学研究所民俗学系副主任;民俗学系科研秘书;民俗学系副主任;民俗学研究所副所长、代理所长、所长。1985年至1991年2月,他担任《民俗》杂志副主编。1999年底,他虽已退休,但仍努力工作、积极创作,并继续受邀担任民俗学研究所学术委员会委员。2002年,他被授予文学教授称号。

潘登日的第一篇研究论文是与农国灿合作撰写的《论少数民族文学创作中民族认同的表达》,发表于1969年《文化报》第8、10期。

潘登日进入民俗学研究领域比许多其他作家晚一些,但他写作非常活跃,出版了大量著作。截至2010年,他已著有6部著作,主编和合编了9部著作,合著了38部著作,合印了论文集,并在《文学》杂志、《民俗》杂志、《越南社会科学杂志》、《共产主义杂志》、《人民报》、《人民军报》、《文艺报》等刊物上发表了120篇文章……

|

| 今天的 Hoa Thanh 公社(Yen Thanh)一角。照片:泰红 |

民俗学研究的领军专家

潘登日对民俗学研究的贡献表现在多个方面。

首先,潘登日先生是我国少数专门从事少数民族民间文学研究的专家之一。

1980年,越南社会科学委员会编撰的《越南文学史》第一卷出版。该书共400页,分为三大部分,其中少数民族文学占72页,由农国战和潘登日两位编撰。

1981年,潘登日所著《越南少数民族文学(1945年八月革命前)》一书出版。这是我国第一本系统介绍少数民族民间文学的著作。

可以说,在《越南少数民族文学》一书中,潘登日对文学发展过程(通过少数民族文学)的思考得到了充分的展现。即:从日常交流语言到诗意语言的过程;从民间诗歌和童话到叙事诗的过程;从民间文学到书面文学的过程;……

潘登日认为,越南许多古代原住民族,最初自东山时期和沙黄时期起就拥有共同的文化遗产。后来,由于种种原因,他们不得不流散,有时相距甚远,甚至断绝了联系。然而,这些民族仍然保留着早期共同的文化遗产。神话和史诗就是其中之一。基于这种认识,这位研究者选择了一条与丁嘉庆、高辉定等越南民俗学界的大师和前辈不同的道路。

但越南国内和世界各地的民俗学研究者都一致认为:潘登日教授是越南史诗研究领域的领军人物。

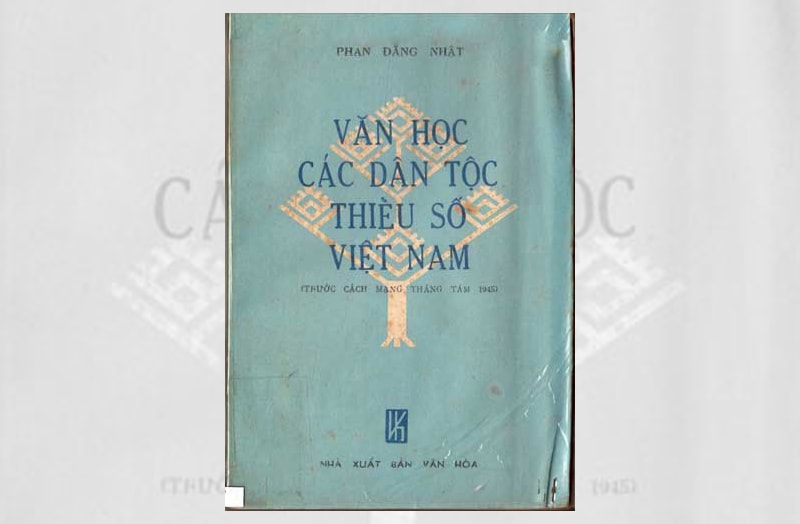

|

| 潘登日教授著作《越南少数民族文学》。图片由他提供 |

复兴越南史诗的人

在寻找越南史诗的道路上,许多人推测古代越南人在文朗-瓯雎时期就存在史诗,但如今仅存残篇。这种情况使得科学界许多人对神话体系的存在以及古代越南英雄诗歌的来源产生了怀疑。

潘登一选择了一条新的方向。他开始从少数民族中寻找越南史诗,然后回归到越南人民的心中。《比较芒族《德德德诺克》中的一些传说与越南人民建国传说》(1974年)、《埃德史诗》(1991年)以及与潘玉合著的《试图重建越南-芒族神话体系》(1991年)等著作都体现了这一方向。

1973年至1977年,潘邓一教授曾使用英雄史诗、史诗、史诗模等术语。1973年,他使用“英雄史诗”一词,以区别于内容与叙事诗相对应的广义史诗(在越南,直到1983年,武光仁才提出英雄史诗与神话史诗的区别)。

1986年,潘登日在《文化艺术研究》杂志上发表了《谈桑史诗与民俗文化研究方法》一文。他认为,谈桑这个人物有三个任务:结婚、工作、夺回妻子,其中夺回妻子是核心任务。“谈桑的财富、实力和威望,也是谈桑统治下村庄的财富和威望。只有像英雄时代埃德族那样以社区为基础的社会,才能在英雄与整个社会之间建立起如此美好的关系,而正是这种关系营造了英雄氛围。”

1989年6月,他在保加利亚完成了博士论文答辩,论文题目为《越南汗史诗的基本特征》。如果说萨巴奇尔在20世纪30年代末让法国认识了越南史诗,那么,潘邓一在20世纪90年代末凭借这篇论文首次全面而令人信服地介绍了埃德史诗,这部史诗得到了具有民俗学研究传统的东欧国家科学家的认可。前苏联和当代俄罗斯越南文学专家尼古林教授评价道:“潘邓一对埃德史诗的著名研究工作,其意义难以估量。”

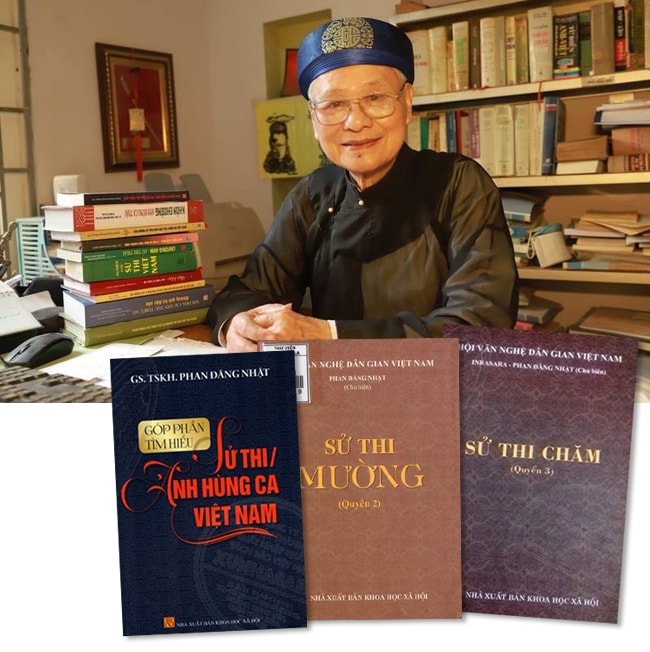

|

| 潘登日教授和他的部分作品。图片:越南科学家遗产中心。图片:互联网 |

对于国内学术界而言,潘邓一在区分越南史诗与世界著名史诗作品方面做出了巨大贡献。他借鉴苏联学者梅列钦斯基的理论,区分了原始史诗和古代史诗,并确立了清晰、准确的分类标准。

1996年至1998年期间,潘登日教授主持了《西原史诗地区》部级项目。该项目被越南民俗协会认可,并被评为优秀项目,并于1998年底荣获越南民俗协会颁发的B级高奖。1999年,该项目由社会科学出版社以《西原史诗地区》为题出版。

谈起潘登日,人们首先想到的还是他,一位少数民族文学和民间文化专家。潘登日在研究工作中始终秉持服务政治、服务现代生活的理念。他的文章标题是这样的:“贯彻落实越共四大决议精神研究民间文学”(1980年);“在继承和弘扬少数民族传统文化方面创新思路”(1986年);“引导民间文化研究更加紧密地联系实际”(1989年);……

潘登日的成功之路充满艰辛,伴随着他克服困难、吃苦耐劳的非凡决心。他之所以能在民俗学研究领域做出贡献,得益于他非凡的努力,因为他“知道自己是高辉定、丁嘉庆、潘玉等伟人的学生……”。