潘登日教授与越南史诗的复兴

(Baonghean.vn)——潘登日将越南史诗与世界著名史诗作品区分开来,这对国内科学界做出了巨大贡献。

编者按:潘登日教授、理学博士出生于安城县和城乡一个爱国家庭。他称革命家潘登柳为叔叔。潘登日教授是一位伟人,一位博学之士,也是越南史诗研究领域的领军人物。2020年6月24日,这位受人尊敬的教授与世长辞,回归人间,留下了无数朋友和文化研究者对他的哀悼和感激,他毕生致力于为国家服务。

《义安报》荣幸地刊登越南民俗学会副会长、越南社会科学院文化研究所前所长阮春京教授的文章。阮春京教授是潘登日教授的挚友和同事。本文节选自阮春京教授的著作《研究越南少数民族民俗之路》。

东村的优秀儿子

潘登日教授1931年出生于义安省安城县和城乡潘登柳村(原庄城乡东村)。1952年,他曾在琼柳县琼天中学任教。1960年,他进入西北教育厅工作。在西北地区工作的近十年间,除了履行本职工作外,他还热衷于收集和研究少数民族民间文学。

|

| 潘登日教授博士。照片来源:互联网 |

1963年,在《文学研究杂志》第二期上,刊登了锦仲和潘登日收集的短篇小说《昌鲁和南乌》。1969年,他移居河内,在文化部山区事务局从事少数民族文学研究。1970年至1979年底,他在文学研究所工作。1979年12月至1999年,他在国家社会科学与人文研究中心(越南社会科学院)民俗研究所工作。

1984年,潘登日被授予国家副教授职称。1989年,他在保加利亚科学院以“越南史诗的基本特征——汗”为题获得博士学位。从20世纪70年代末到1994年5月,他先后担任以下管理职务:文学院民俗学系副主任、民俗学系科学秘书、民俗学系副主任、民俗学研究所副所长、代理所长和所长。1985年至1991年2月,他担任《民俗学》杂志副主编。1999年底退休后,他仍然勤奋工作,继续受邀参加民俗学研究所科学委员会的工作。2002年,他被授予文学教授职称。

潘登日的第一篇研究论文是与农国灿合著的《论少数民族文学创作中的民族认同表达》,发表于 1969 年文化报第 8 期和第 10 期。

潘登日进入民俗学研究领域的时间比许多其他学者稍晚,但他笔耕不辍,著作颇丰。截至2010年,他著有6部专著;主编或合编9部专著;合著38部专著;参与出版多部学术论文集;并在《文学杂志》、《民俗杂志》、《越南社会科学杂志》、《共产主义杂志》、《人民报》、《人民军报》、《文艺报》等刊物上发表了120余篇文章。

|

| 今天的 Hoa Thanh 公社(Yen Thanh)一角。照片:泰红 |

民俗学研究领域的权威专家

潘登日对民俗研究的贡献体现在许多方面。

首先,潘登日是我国少数民族民间文学研究领域为数不多的专家之一。

1980年,越南社会科学委员会编纂的《越南文学史》第一卷出版。该书共400页,分为三个主要部分,其中少数民族文学部分用了72页,由农国真和潘登日撰写。

1981年,潘登日所著的《越南少数民族文学(1945年八月革命前)》一书出版。这是我国第一部系统介绍少数民族民间文学的著作。

可以说,潘登日在其著作《越南少数民族文学》中阐述了他关于文学创作过程(通过少数民族文学)的思考。具体而言,他阐述了以下几个过程:从日常交流语言到诗歌语言的演变;从民间诗歌和童话故事到叙事诗的演变;从民间文学到书面文学的演变……

据潘登日所述,越南许多古代土著民族在东山和沙黄时期拥有共同的文化遗产。后来,由于种种原因,他们被迫分散,有时相隔遥远,甚至关系破裂。然而,这些民族仍然保留了早期共同的文化遗产,其中之一便是神话和史诗。基于这种认识,研究者选择了一条与越南民俗学界的大师和前辈(如丁嘉庆和高辉定)不同的研究路径。

但越南国内外的民俗研究者一致认为:潘登日教授是越南史诗研究领域的领军人物。

|

| 潘登日教授所著《越南少数民族文学》一书。图片由潘登日教授提供。 |

复兴越南史诗的男人

在探寻越南史诗的过程中,许多人推测古代越南在文郎至瓯郸时期就拥有史诗,但如今仅存残篇断简。这种情况令许多学术界人士对古代越南是否存在神话体系以及英雄史诗的来源持怀疑态度。

潘登日选择了一个新的研究方向。他开始探寻越南少数民族的史诗,之后又回归越南民族史诗。他发表的《比较芒族史诗中的一些传说与越南建国传说》(1974年)、著作《埃德史诗》(1991年)以及与潘玉合著的《尝试重构越南-芒族神话体系》(1991年)等作品都体现了这一研究方向。

从 1973 年到 1977 年,潘登日教授使用了英雄史诗、史诗、神话史诗等术语。1973 年,他使用“英雄史诗”一词来将其与广义上的史诗区分开来,后者内容与叙事一词相对应(在越南,直到 1983 年,武光仁才提出了英雄史诗和神话史诗之间的区别)。

1986年,潘登日(Phan Dang Nhat)在《文化艺术研究杂志》(Journal of Cultural and Artistic Research)上发表了题为《丹桑史诗与民间文化研究方法》的文章。他认为,丹桑这个人物有三项任务:结婚、工作、夺回妻子,其中夺回妻子是核心和主要任务。“丹桑的财富、力量和威望也代表着他统治下村庄的财富和威望。只有像英雄时代的埃德族这样的社群社会,才能拥有英雄与整个社会之间这种美好的关系,而正是这种关系营造了英雄主义的氛围。”

1989年6月,他在保加利亚完成了题为《越南史诗的基本特征》的博士论文答辩。如果说萨巴希耶在20世纪30年代末让法国人了解了越南史诗,那么在20世纪90年代末,潘登日凭借这篇论文,首次全面而令人信服地介绍了埃德史诗,使其在拥有民俗学研究传统的东欧国家获得了学者的认可。前苏联和现俄罗斯越南文学专家尼库林教授表示:“潘登日关于埃德史诗的著名研究成果意义重大,难以估量。”

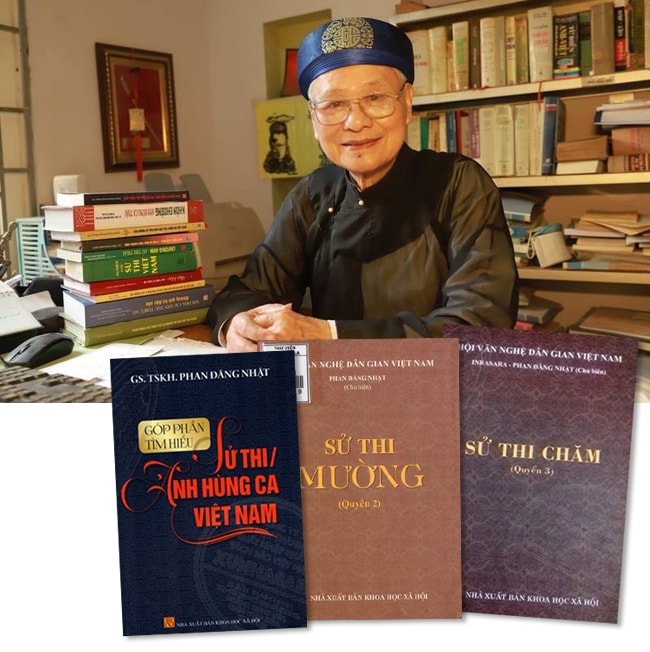

|

| 潘登日教授及其部分著作。图片来源:越南科学家遗产中心。图片来源:互联网 |

对于国内科学界而言,潘登日对越南史诗与世界著名史诗作品的区分做出了巨大贡献。他借鉴苏联学者梅列钦斯基的理论,运用清晰准确的分类标准,区分了原始史诗和古代史诗。

1996年至1998年间,潘登日教授主持开展了中部高原史诗区部级项目。该项目获得批准,被评为优秀项目,并于1998年底荣获越南民俗学会颁发的B级奖。1999年,该项目由社会科学出版社出版,书名为《中部高原史诗区》。

提到潘登日,人们首先想到的仍然是他作为少数民族文学和民俗文化专家的身份。在他的研究工作中,潘登日始终秉持着服务政治和满足现代生活需求的理念。他的一些文章标题就体现了这一点,例如:《秉承党的四大决议精神开展民俗文学研究》(1980年);《传承和弘扬少数民族传统文化的思维创新》(1986年);《引导民俗文化研究更加贴近实践》(1989年)……

潘登日的成功之路充满艰辛,伴随着克服困难、忍受艰辛的非凡决心。他之所以能够在民俗学研究领域做出贡献,是因为他勤奋努力,因为他“深知自己是曹辉定、丁嘉庆、潘玉等伟人的学生”。