缅怀义安省的老师们

(Baonghean.vn) - 我是一个常常活在回忆里的人。回忆有时忧郁而遥远,有时鲜活而清晰,仿佛就在昨天。我曾经上学,也经历过一些令我永生难忘的春节假期,有时它们又会再次浮现在我的脑海中。在昔日的喧嚣与宁静中,我的心依然萦绕不去,怀念那些教我成为乂安——一个遥远国度——的老师们。

如今,义安离我的家乡宁平很近。近到从宁平开车到清化只需几个小时。近到从我家到我以前数学班主任毕先生的家乡琼吕,路程和我家到河内的路一样长。然而,40多年前我上高中的时候,光是提起义安,就仿佛远在千里之外。荣市、南丹县、胡伯伯的家乡、琼吕、演州……这些名字都离我那么远,更别提义安最西边的祥阳、奇山、桂丰等县了。

我遇到的第一批义安人是荣市师范大学的学生,他们来学校实习。转眼间,已过去近半个世纪。那时,我们八年级的学生在仙农-安麦克的土地上,扛起了第一批土,浇筑教室的地基。新建的学校一无所有。一片荒芜的草地,一棵苍翠的古橡树。教室是用竹子和茅草搭建的。每个学生贡献了30块茅草盖屋顶;柱子、椽子和竹子的木材似乎由区政府提供。我们挖土拓宽地基,还挖了一个池塘;随着后面几届的学生继续挖土扩建地基,池塘越来越大。学生们都来自农民家庭——父亲耕田,母亲种稻,哥哥打鱼,姐姐捕蟹;都说他们是强壮农民的孩子,但他们个个都是:瘦骨嶙峋。孱弱。瘦骨嶙峋。他们的脸色像木耳菜的叶子一样青。全村都在挨饿。全公社都在挨饿。当时,整个北方也都在挨饿。一个孩子在搬土平整教室的地面时,饿得脸色苍白,晕了过去,土落得满地都是,沾满了他的腿和肚子。

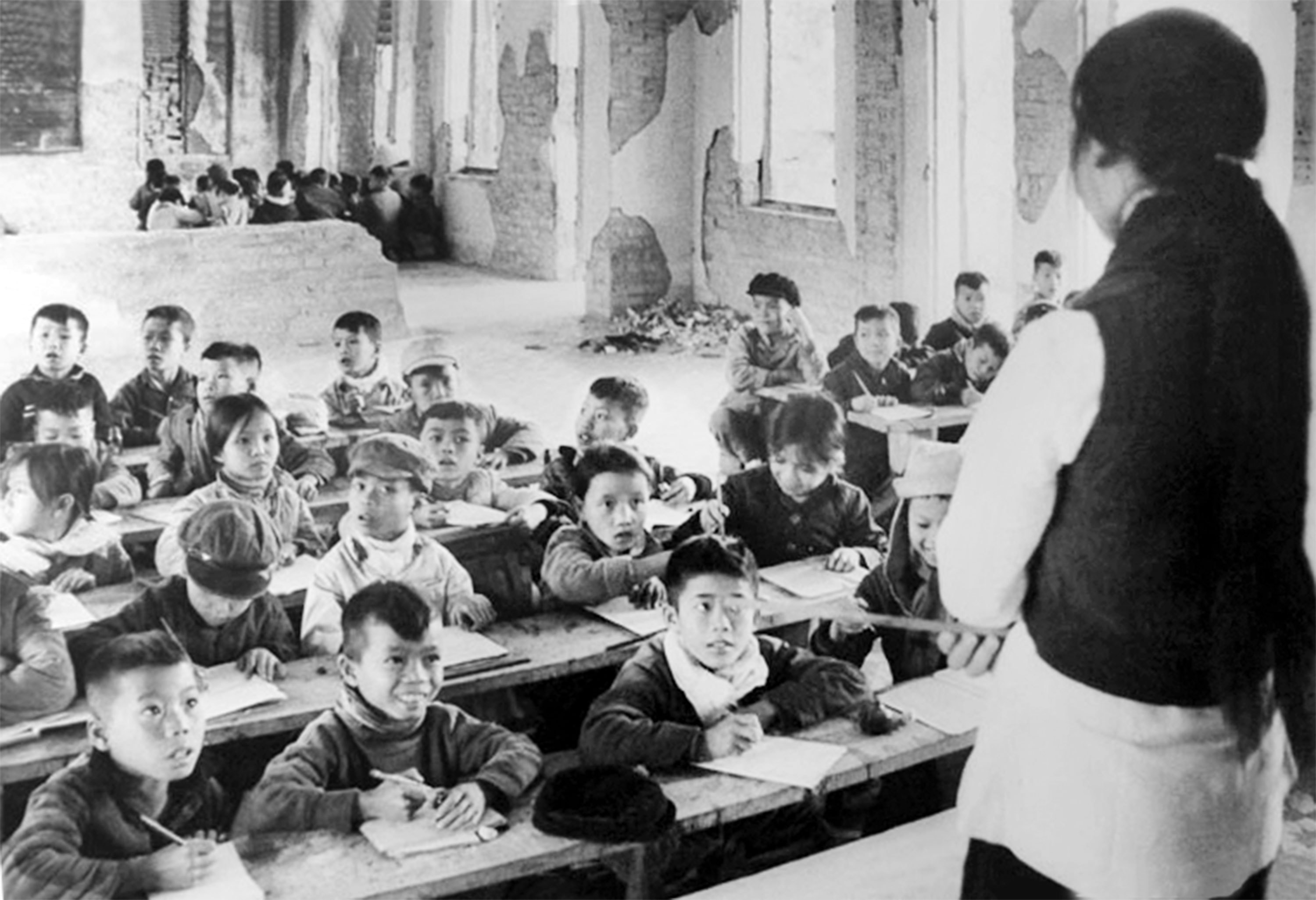

|

| 战时教室。插图:文献 |

一个星期一的早上,我上学迟到了。因为过了春节,天气有些凉,我一路上忙着看天看地、看山看水。我的脑海里充满了看到自家花园里刚开的桃花,绽放出淡粉色花瓣的感觉。我看到谁家的春节杆还没有放下,还在随风摇曳着它的护身符叶子,顶上挂着的陶铃还在发出叮当的响声。区市场冷冷清清,摊位和桌椅都空空如也。春节前,市场门口,红叶榕树下,人们在卖印在模切纸上的同好画;然后卖泥人的男人打起了瞌睡,卖冰淇淋的女人偶尔按响喇叭……集市上,糯米、四季豆、木耳、香菇,甚至还有冬叶和姜筒,供人们包年糕……然而,过完年,天寒地冻,家乡的人都下地干活去了,集市还没到来,好冷。在那个小学生的心里,无时无刻不在怀念、惋惜着刚刚过去的年节。

我吓了一跳,知道自己错过了敬旗仪式,赶紧跑去教室,但校园里已经挤满了整齐坐着的学生。我赶紧坐到后排。冷静下来后,我抬头一看,旗杆右侧坐着几排椅子,都是我学校熟悉的老师,左侧则坐着三十多位陌生的年轻男女。一个陌生的瘦高个男人正在唱歌,操着乂语口音:“有人的声音在家乡呼唤,接住,等待/那是民兵训练保卫村庄的声音/守护着苏联义安的天空/噢,林河从山间流淌/流经安山、青章、南丹/我还能听到,还能听到那古老的声音在回荡/噢,林河何时才能干涸/就像我们民族的革命精神/即使风雨飘摇/苏联义安仍然是义安……”。他用高亢的嗓音唱了起来,充满激情。坐在下面的我们这些小学生,都张大嘴巴听得津津有味。后来我才知道,那是音乐家陈玄的《义安的岁月》。

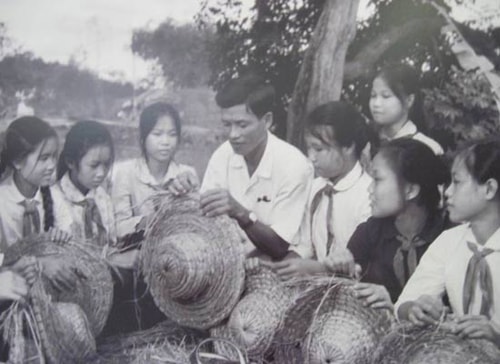

|

| 荣市师范大学的学生们自制工具,与民众一起参与生产。图片来源:DHV |

这位操着乂语歌唱的年轻人,是荣市师范大学30多名男女学生之一,他们来我所在的安模中学实习。那天升旗仪式结束后,我们也把实习生们称为……老师。这些年轻热情的老师们,就像一股清风,吹进了这所简陋、贫穷、简陋的县级学校。老师们接替老老师们练习当班主任,然后去上课。一开始,我们坐在教室里,一排排地坐在椅子上听老老师讲课;然后,新老师们开始练习教学。我们这些学生上学更勤奋,上课更准时,因为课堂气氛活跃、热闹、清新。

我的班主任是文学院的一位女生。她面容清秀,魅力十足。洁白的牙齿和富有表现力的眼睛,让她像姐姐一样亲切平易近人。课间休息时,老师们经常组织一些课外娱乐活动。在陈兴道两节课的《俳句》课间休息的十五分钟里,她说道:“刚才,你们听我讲了很多关于战争、敌人……现在,春节刚过,春天来了,你们谁还记得哪首关于春天的诗?或者,春节,请你们读给我和同学们听,改变一下气氛。” 几只胳膊犹豫地举了起来,又放下来。也许没有人认识这首诗,或者认识这首诗但害羞——害羞的农村学生就是这样——所以不敢读。她“鼓舞了精神”,学生们必须勇敢,必须自信,这样当他们走向世界时,他们才能掌控自己的生活,然后她说,她给他们读了诗人 Doan Van Cu 的诗《春节市场》:“……村里的人们熙熙攘攘地赶着春节集市/他们在绿草地上兴高采烈地拉着货物/穿着红衬衫的男孩们跑来跑去/一些老人拄着拐杖慢慢地走着/穿着红衬衫的女孩捂着嘴唇,轻轻地笑着/一个小男孩把头依偎在母亲的衬衫旁边/两个村民抱着一头猪跑在前面/一头滑稽的黄牛在他们后面追赶……”。乂语口音时而高亢,时而低沉,极具表现力。我擅长文学,知道很多故事和诗歌,经常在美术课上朗诵诗歌。但《春节集市》我读起来流畅自然,毫无感情;她却读得如此感人,充满激情,又充满渴望。她读着读着,奔跑的男孩、穿红衫的女孩、古庙旁的老妇人、洗头的时间、老书生,然后是黄牛、黑冠鸡、茅草山的边缘、装睡的老水牛……这些画面不断浮现,温暖而又熟悉……

实习一个月后,荣市师范大学的学生们离开了。他们像一群叽叽喳喳的鸟儿来来往往。我们步行到布特市场送别他们,好让车把老师们送到甘火车站,再乘火车返回荣市。那天的课堂令人伤感。每个人都很安静,心中充满了渴望,回忆着那些转瞬即逝、难以忘怀的事情。

和平的九年级开学,美国宣布向北方扩军。我们戴着草帽,上了很长一段时间的学。心中有千万种担忧,担心吃不上合作社的饭,担心打水捞多余的螃蟹和鱼来弥补中午吃的土豆木薯拌饭,担心学习不被老师责骂;但最可怕的执念,莫过于过巴特桥的时候,害怕美国的炸弹。在半沉半浮的避难所里,光线昏暗,我们却依然埋头苦读。那时,很多老师还很年轻,还没有成家,住在一排排的公寓楼里,房间挨着房间,每个老师的房间门前都种上一小块空心菜,几丛香菜、莳萝、罗勒……,自己做饭吃。许多学生都二十多岁了,身材魁梧,偶尔会到教师办公室帮忙做饭。我还记得我的数学老师兼班主任毕先生,他来自琼吕县(义安省)。他脸上有点痘痘,但很有魅力,很有男人味。他的文笔强劲,自由奔放。他待人温柔,对学生很亲切;女学生们都很喜欢他。

|

| 除了教阅读和写作,老师还教学生编织草帽。插图:文件 |

教化学的Y老师是乂安人,身材娇小,面容姣好,皮肤白皙如剥了壳的鸡蛋,笑容甜美,性格温柔。教中文的周老师也是乂安人,身材高挑,方脸。周老师来学校一段时间后,不知不觉地和Y老师坠入了爱河。我至今还清楚地记得,上午化学课结束的时候,她犹豫了一下,说:“我三天后就结婚了,我老公也是你的老师,我邀请你来参加我的婚礼,你就知道我老公是谁了。”她羞涩地笑了,脸红了。全班同学都像蜂拥而至。“周老师!”“我们认识”“周老师”“Y老师——周老师”“周老师——Y老师”。她把请柬塞到班长手里,让他转交给同学们,然后笑着快步走了出去。

同样来自义安的Thuc先生,教物理。他笑容灿烂,皮肤白皙。Thuc先生也是我四姐和五姐的老师。他娶了Hai老师,当时她还在我中学教书。婚礼当天,我姐姐骑自行车送我去参加婚礼。婚礼在晚上的礼堂举行。在我幼小的脑海里,浮现出一些奇特的画面:背景墙上剪出一个双喜字,T和H两个字母交织在一起。右边写着“新婚快乐,争教好,学好”的标语。左边写着“甜蜜的幸福,献给亲爱的学生们”。桌子上摆放着从学校花园里采摘的玫瑰花,混合着野花。一盘糖果和一包Tam Dao香烟。茶壶里倒着绿茶。新娘穿着白衬衫和黑色丝绸裤子。新郎穿着西裤、白衬衫,打着领带。一场简单、平凡却又温馨幸福的县级学校教师婚礼。

战争。战争。无尽的炮火和枪声终于停止了。1973年1月27日,关于结束战争、恢复越南和平的《巴黎协定》签署。北方枪声静默,我们师生回到母校,完成未完成的第二学期……北方枪声静默,南方战火依然激烈。1973年末1974年初,我们10B班依然空着许多座位。范校长为即将参军的学生们举办了许多欢送会。我们告别那些奔赴战场、从未想过归来的朋友们,互相鼓励,等国家统一后一定要回到学校完成未完成的课程。

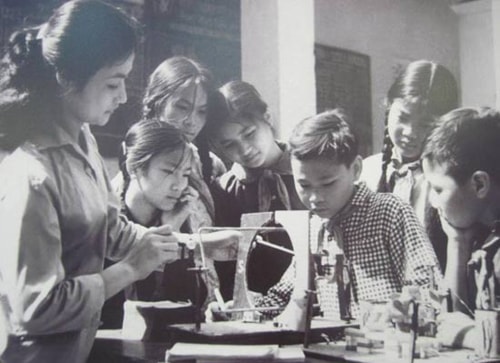

|

| 使用简单工具的实用课程。插图:文档 |

我们常常围着橡树站着,或者骑着自行车,在告别的日子里,为高中生活的结束而感到伤感。我认真地拿着小刀,在橡树的树干上刻下:告别校园,5月31日……树干仿佛在哭泣,渗出了树液。正悲伤之际,班主任碧奇路过,突然看到了我,拍了拍我的肩膀,说道:“我和你一样,也感到离开学校的伤感。可是想想,如果每个人都像你一样,在橡树的树干上刻下成百上千的数字和字母,那橡树该有多痛苦啊。”我感到内疚,在离校的最后一天,内疚不已。如今,我的刻印已不复存在,树干上粗糙的树干上,汗水不断流淌。

离家多年,为生计发愁,我们终于回到了母校。学校还在,但昔日的师长和朋友们又在哪里呢?我们四处寻找,联系不断,终于把以前教过我们的老师们请了过来。Bich先生教数学,Y女士教化学,远在义安教华文的Chau先生,都回到了母校。时光如影随形,转瞬即逝。就在昨天,学生们的头发还是碧绿的,老师们的头发也是碧绿的,但如今却已经花白,已经灰白。Bich先生依然认得我,他还记得一月份我入伍那天,他来我家送别的情景。他回家过春节,得知我入伍的消息。他从Cau Giat火车站坐火车到我的家乡Ganh火车站,然后顶着冬日的寒风早早地骑车到学校,只为在入伍那天能和学生们见面,仿佛不见面就永远分别了。他把一片在春节前包好的枯萎的板春叶递到我手里,至今仍散发着芬芳和柔软。我感动得热泪盈眶,因为我来自义安的老师对我的关爱。他说:“你去九次,回来十次,然后回学校给我和朋友们朗诵诗歌。”如今重逢,他很高兴,因为我们都长大了。

Y老师依然笑容灿烂,就像几十年前一样。老师们都退休了,住在荣市,她经常听《越南之声》的深夜故事会和晚间文艺节目。她说:我打电话给范老师,问有没有一个叫宋月明的学生,写过关于学校、老师和我们学校的老朋友的文章。听着广播,感觉就像亲眼所见一样。她说:每次在广播里听到您关于家乡和母校的文章,我都感动得流泪。记得过年的时候,还没回家过年,老师们就早早地做好了年夜饭。我去布市场买年夜饭,买了现磨的糯米粉和糖蜜,做年糕。我家乡义安的年糕和糖蜜糕很像。我答应您,等我来荣市的时候,一定给您做年糕吃。

真的,我无法解释为什么远在义安的老师们在我的家乡宁平度过了他们的整个教学生涯,直到退休才回到家乡度过余生?哦,我敬爱的义安老师们!