胡志明主席的父亲 Pho Bang Nguyen Sinh Sac 先生的故居

沿着乡间公路,我们来到一个荷花飘香的村庄。这就是森村,胡志明主席童年时期(1901-1906)居住的地方。

1901年新肃会试中,阮生色先生考中了府榜。他被成泰国王赐予“安慈仁家”(An tu ninh gia)匾额和“府榜发科”(Pho bang phat khoa)旗,并获准回家祭拜祖先。当时的安静省长陈道新隆重地举行了欢迎仪式,并命令郎先-黄筹县人民准备前往荣市迎接府榜官员的仪式。他谦逊地告诉村民:“如果我考中了,你们迎接我,对村民来说也毫无意义。”然后,他和村民们步行返回黄筹的家。

面对村里第一个人考中科举的殊荣,森村政府和民众倾尽全力,出钱出力,在四嫂十四种的菜园里买了一栋五间茅草屋,建了起来,然后去黄筹请这位副相居住。他的同父异母弟弟阮生水也把自家的三间粮仓拆了,搬过来在街对面盖房子,为弟弟庆贺功绩。

村民的善意感动了阮生色先生,秉承悠久的传统,他带着三个孩子告别了祖母和黄柱,回到父亲的村庄森村居住。1957年,阔别五十多年后,胡志明主席第一次回到家乡,对村民说:“这是副总理的家。”

在这栋简朴朴素的房屋里,胡志明主席一家度过了温馨幸福的岁月。如今,这里依然保留着他和亲人留下的温暖。

这里环境清幽,绿树成荫。屋内家具摆放得整整齐齐,方便实用。外两间屋子用于礼拜和接待宾客。屋内摆放着三张木凳,上面铺着席子。西侧和南侧都有窗户,前面挂着窗帘。在这个宁静的空间里,本世纪初无数爱国志士的聚会和讨论曾在这里热烈地进行。

当时,阮生宫受父亲指派,负责打水、送药,有时还充当联络员。他多次目睹父亲和叔叔们为国家命运所担忧的痛苦和焦虑。额头宽阔、嗓音洪亮的潘佩珠,眼神中闪烁着对殖民者仇恨的王叔贵,热情奔放的邓太丹和邓阮勤,以及体贴入微的阮生宫……所有这些都深深地印在了年轻的阮生宫的脑海里。

阮生宫敏锐地聆听着长辈们的讨论,很快便洞悉了时代脉搏。这奠定了他爱国思想、热爱人民、解放民族的意志,并燃起了许多崇高梦想的最初基础。关于民族解放道路的激烈辩论记忆,是阮必成日后思考和选择革命道路的前提。

第二间房间是祭祀他挚爱亡妻兼母亲的地方。神台布置得简洁,与母亲生前一模一样。神台旁,副主席立了“安贞家”的牌子和“进士有功”的旗子,表达了他对贤妻良母——他的功绩一半功劳都归功于她——的亡灵上香的意愿。阮生宫主席每天都会来到神台前上香,缅怀挚爱的母亲,回忆在母亲怀抱中度过的岁月。回乡那天,胡志明主席深受感动,上香一炷,表达对挚爱母亲的无限感激。他告诉村民,“以前我家穷,祭坛都是竹子做的,没有腿,只用两块木头钉在柱子的两边支撑着祭坛,骨架是用竹子做的,上面铺着一张简陋的席子。”

第三间房间是胡志明主席的姐姐阮氏清的休息室。房间狭小私密,摆放着一张用园艺木和竹板搭成的小床。与其他年轻男女不同,阮氏清的孩子们生活得像这个贫困而勤劳街区普通家庭的孩子一样。但他们比任何人都更积极地参与当时的爱国活动。阮氏清并不满足于身为女孩,她从小就掌握了丰富的汉语知识。她在郎森长大,积极参与潘佩珠的救亡运动,与杜娟和安武一起在暴力派系工作。

剩下的两间屋子是阮生贡一家休息、学习和日常活动的场所。屋里摆放着两张中等大小的木凳。第四间屋子里的木凳是阮生萨先生休息看书的地方。他常常倚着窗台,沐浴阳光,阅读圣经和其他文献。读完书后,他常常把书放在一个整洁的小阁楼里。在这里,他给孩子们讲解生僻词的含义以及汉语和越南语的趣闻轶事,帮助他们好好学习。木凳旁边是一张书桌,是阮生贡和阮生谦夫妇学习的地方。书桌上摆放着一套阮朝时期的茶壶和饮水杯。在炎热的午后或月色皎洁的夜晚,阮氏清女士常常会煮上绿茶,邀请邻居们来喝水、抽烟、聊天,其乐融融。副董事长一家和农民一家的邻里关系非常亲密,丝毫没有隔阂。他常教导自己的孩子:“Vt di quan gia, vi ngo phong dang”,意思是“不要把官府的作风当成自己的作风”。因此,他的孩子们虽然是官府子弟,却非常理解贫困的劳动阶级,同情、尊重他们,并总是帮助他们。

第五间屋子里的床铺,是阮生宫和阮生谦两兄弟的卧榻。两人年龄相差无几,又同班学习,除了兄弟情深,彼此也视如朋友。谦非常敬重阮生宫,阮生宫也同样敬重阮生宫。学习、玩耍、吃饭、睡觉,兄弟俩形影不离,彼此关爱,互相帮助,温暖着父母和姐姐的心。

家里的物品非常简单朴素:一个小木箱,里面装着茶壶、碗和盘子;一盏花生油灯,以及一个朱漆木托盘,家里常用它来招待贵宾。此外,还有一张麻绳吊床,供夏天使用。每次使用后,吊床和草席都会被整齐地摆放在横梁上一个不起眼的架子上。

三间横屋是这家人的起居和用餐空间。屋里有盛水的陶罐和舀水的椰子壳。阮生宫每天会从谷井挑水,倒进陶罐里给妹妹清喝。旁边是一间小厨房,厨房里摆放着一个普通的三脚铁鼎。所有炊具,比如陶罐、碗筷,都整齐地放在靠墙的竹篓里。和许多农家一样,这户人家也拥有碾米机和舂米机。厨房虽然是茅草屋顶,但整齐的摆放让这里空气流通,凉爽宜人。

阮生功幼年时在郎森,父亲送他跟随学士王叔贵和老师陈丹学习。老师们不仅传授他中国学识,还向他灌输爱国爱民的思想。为了拓展孩子们的学识和视野,阮生功先生还创造条件,让达成和达达就读荣市法国小学的预科班(preparatoire)。正是在这里,他接触到了西方文明,并萌生了新的思想:

“13岁的时候,我第一次听到法语单词‘自由-平等-博爱’,所以我想了解法国文明,了解这些单词背后隐藏着什么。”

除了在课堂上学习,阮必清还多次聆听当时爱国学者和最进步思想家的国事讨论。他还跟随父亲去教书,游历义安、河静等地,甚至一度到过太平。这些游历使他接触到许多名人,参观到许多重要的历史文化遗迹,亲眼目睹了无数同胞的苦难和饥饿,以及统治者的残酷压迫。这些经历深深地触动了他的思想感情,激发了他的远大志向,磨练了他的意志和决心,并培养了他必要的知识。胡志明主席后来回忆童年时说道:

“当时,包括我父亲在内的越南人经常互相询问,谁能帮助他们逃离法国的统治。有人认为是日本,有人认为是英国,还有人认为是美国。我觉得有必要亲自出国看看。”

事实上,阮必清在越南期间曾从事过爱国活动,陈丹进在其著作中对此有所记载。关于何主席的生活和工作的故事:胡志明主席十五岁时,就深刻体会到同胞的苦难,并深感悲痛。当时,他怀揣着驱逐法国殖民者、解放同胞的决心,参与秘密工作,并担任联络官。

1906年5月,顺化朝廷第二次召阮生色出仕。阮生色无奈,只得离乡前往顺化出任礼部尚书。达达、达清两兄弟随父而去,长姐阮氏清则留守家中。两年后,达达回乡与妹妹同住。两姐妹在潘佩珠的救国旗帜下积极参加抗法运动,分别在黎权和黎潘的暴力派系中活动。她们多次被法国殖民者逮捕流放,房屋几易其主,直到和平之后才被赎回,并在旧地重建,作为纪念。

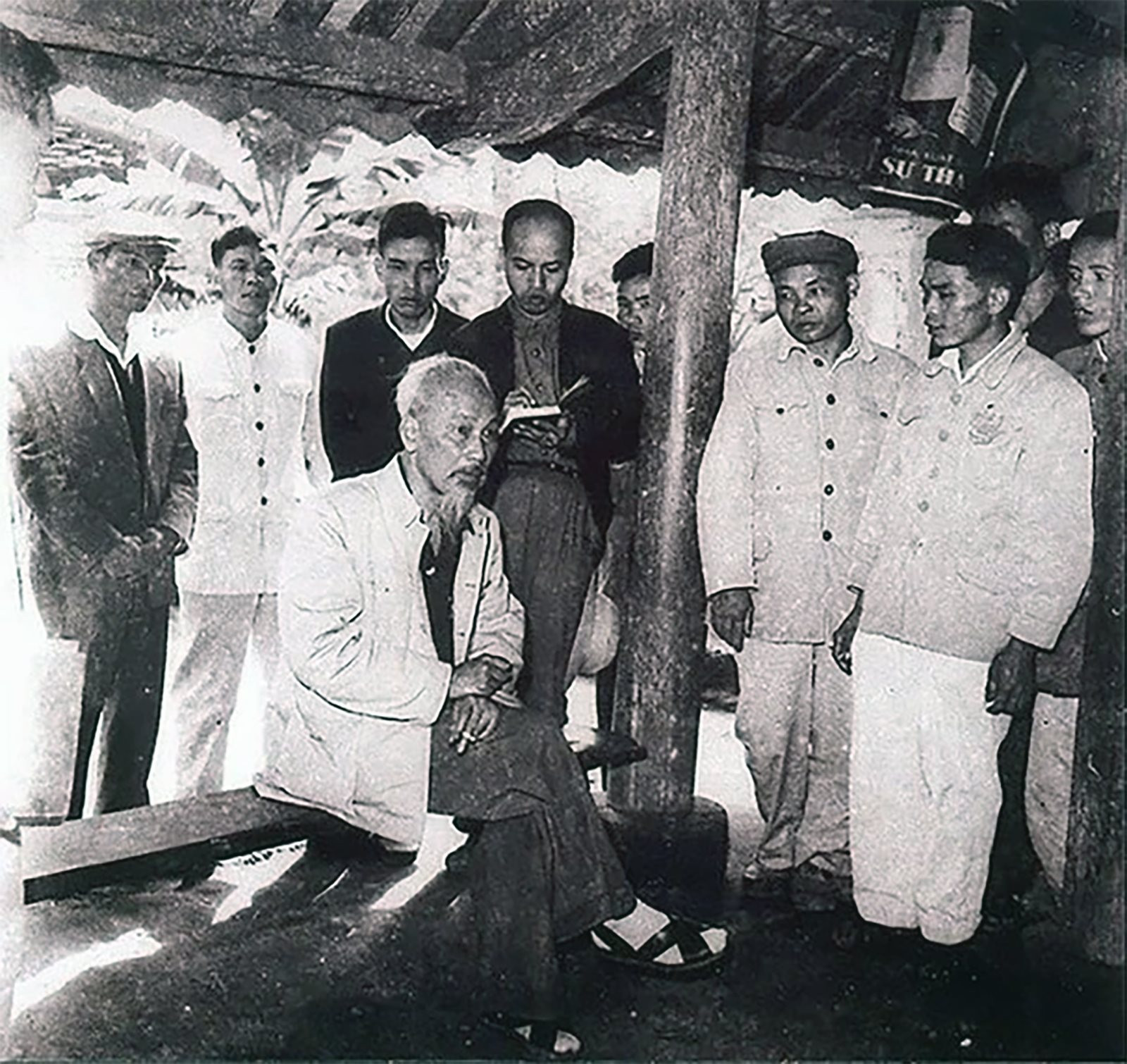

1957年6月16日上午,金莲乡和南丹县人民激动而喜悦地迎接胡志明主席。这位半个世纪以来一直在努力探寻救国之道的领导人,终于第一次回到了家乡。下车时,大家热情地将主席迎进迎宾馆。他说:“迎宾馆是接待客人的,我是主人,所以可以回家看看。”他按照惯例,瞻仰了每一件与他年轻时代和亲人生活息息相关的圣物。

何先生满脸感慨,看完每件纪念品后,便走到院子里,环顾四周的景色。他感慨地说:“以前,门口就长着一棵番石榴树,结满了甜甜的果实。院子前面是一棵柚子树,房子旁边是一棵橘子树,房子后面是一排美丽的槟榔树。”

离开大门时,一位省级官员向胡志明主席请愿,希望在花园里种些花草,让花园更加美丽。他指着紫色的甘薯花说:“甘薯花依然美丽。” 大家都被感动了,理解了他话中蕴含的现实意义。在前往体育场与民众交谈的路上,他亲切地询问了谷井、谷田炼铁厂的情况,以及住在郎森村时村里最穷的农民方先生一家的情况……离开家乡50多年,有那么多事要考虑、要去做,但胡志明主席仍然记得并关心着每一个人。

1961年12月9日,祖国人民怀着无比喜悦的心情,热烈欢迎胡志明主席第二次回到祖国。然而,没有人知道,这是胡志明主席最后一次访问祖国。然而,他的形象、足迹、思想和情感,却深深地印在了祖国人民和这片土地的心中。