胡伯伯心中的祖国

伟大的祖国是挚爱的越南。在这份神圣的情怀中,叔叔也有一个亲近的故乡:森村、蔡村、金莲、南丹、义安。

作为党和国家的领袖,胡伯伯的祖国情怀包罗万象,独具特色,超越了一般的祖国情怀。在这里,领袖的个性得到体现和检验,在大祖国与小祖国之间、在集体利益与个人利益之间,这些极其复杂多样的情怀始终保持一致。他把祖国情怀转化为伟大民族精神、时代精神的力量,创造了一种新的道德情怀——革命道德。

“祖国是一个充满爱与温暖的地方。”

胡伯伯的爱国之心和对人民的爱,是在亲眼目睹同胞的苦难后萌生的。为此,他背井离乡30年,为寻找救国救民的途径而奋斗。对祖国的热爱,不仅停留在和平的回忆中,也包括命运的煎熬,包括失去祖国和家园的痛苦,而这些苦难是普遍存在的,胡伯伯一家就是一个典型的例子。

因此,胡伯伯热爱祖国的独特之处,在于他对革命故土——“红色宜静”的崇敬,他对故乡的美好印象是“宜静以顽强著称”,这其中既有人民不屈不挠、顽强拼搏的精神,也有他对故乡的自豪感。尽管百忙之中,胡伯伯始终保持一颗温暖的心,对故乡怀有“崇敬和深爱”的感情,始终不忘革命理想,始终朝着“独立、自由、幸福”的革命目标努力。

但要做到这一点,胡伯伯认为,他有责任打动民心,首先是领袖的奉献精神。对革命军人,尤其是党和国家机关中身居高位的军人,奉献精神和对人民的关怀是“试金石”。当千百万人民清楚地认识到领袖是他们的指引者、属于他们的人时,信仰就会转化为道德义务,转化为自觉、奉献和牺牲的力量。

胡伯伯本人在任何情况下都展现出对人民的奉献和关怀,首先是对祖国的关怀。在他的革命生涯中,他尊重祖国,把亲情放在一边,尽管他知道亲情有多么深厚。

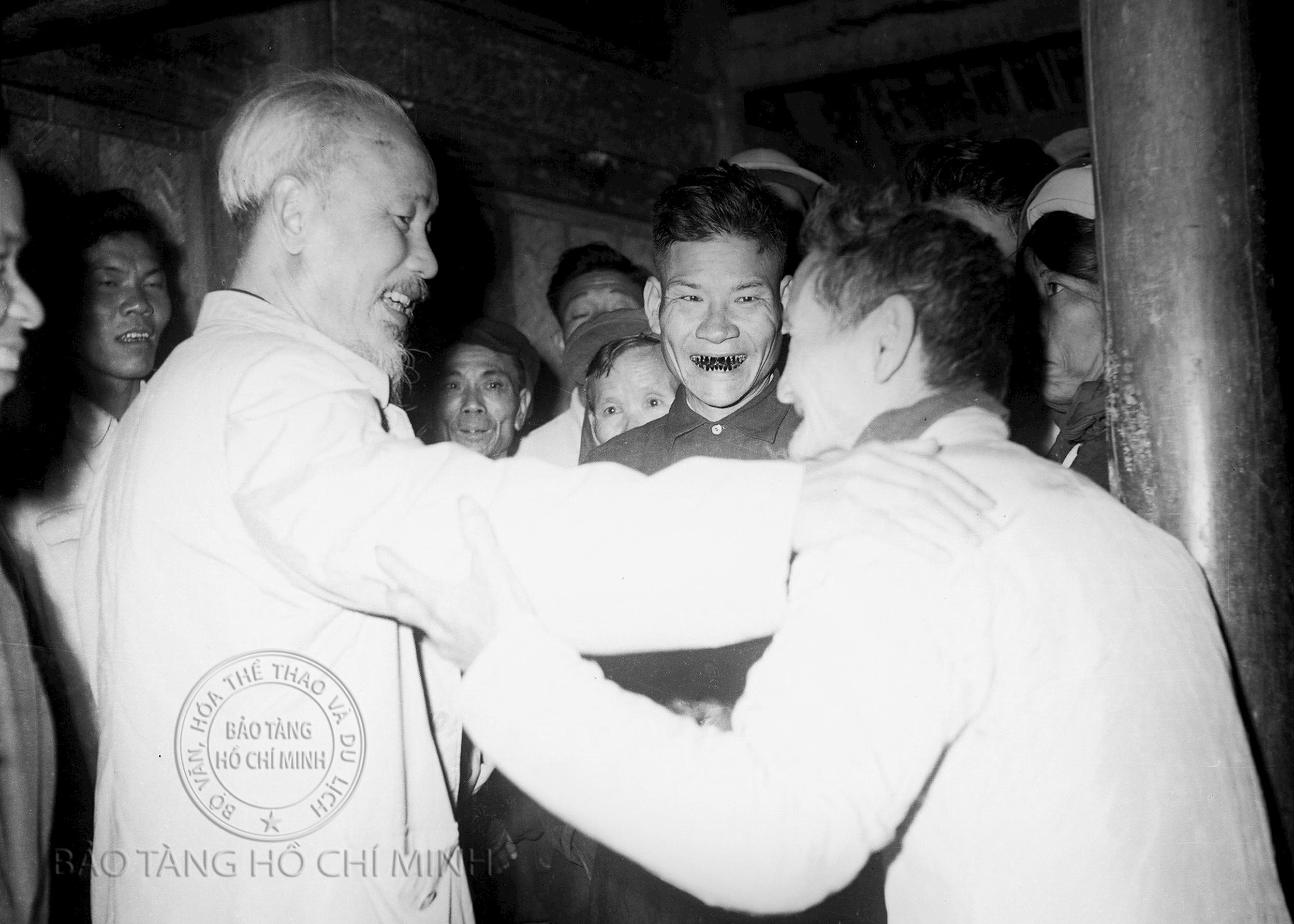

阔别三十余年,直到八月革命后,胡伯伯才有机会与姐姐和弟弟重逢,相见数十分钟。亲人去世时,他未能回来吊唁,便擦干眼泪,写下“对不起”几个字。为了国家利益,不惜牺牲家庭和个人利益的“最高责任感和爱心”,也是我们民族美好的传统美德,但像胡伯伯这样“无私奉献”的特例也实属罕见。过去,凡为国家做出贡献、执掌政权的领导人,都少有回避重用亲属,以享福泽,保障最高权力的长久。

胡伯伯则截然不同。他不偏袒个人或家庭,因为他拥有“大团结”事业的力量,并以公平民主为出发点。他对同胞的关怀,从“祖国独立”的神圣权利到“人民幸福”的日常生活,无所不包。与一些人认为的“领导人只需要讲话,只需要考虑重要的事情”不同,胡伯伯经常关心和提醒家乡干部,关注人民生活中的点点滴滴:厕所、水井、防空洞、吃饭、睡觉、路边的树木……他建议:路边应该种凤凰木,而不是龙眼,因为种龙眼可能会让孩子们摔倒致残。

在关怀人民的态度上,胡伯伯不仅以慷慨感化人民,而且深刻理解人民的心理特征,重视表扬和鼓励,旨在使每个人都向善、向善。由此,他为整个国家营造了和谐友好的氛围。他说:“我们必须知道:每个人一生中都有优点和缺点。用人如同用木,巧匠能将大木或小木、直木或弯木用在恰当的位置。”他本人也花时间阅读和撰写关于好人的文章,其中包括许多义静省的典型事例。这不仅是用人的艺术,也源于胡伯伯深厚的同情心。

与人民一起落实民主是胡伯伯过去特别关心的民心建设工作的核心问题,尤其关心他的家乡。“权力”历来是为有权有势的人保留的,但现在对胡伯伯来说,它必须完全属于人民。这确实是一场在思想道德、意识和情感方面极其激烈的革命,摧毁了数十万年封建殖民统治的坚固堡垒。因此,在八月革命胜利仅15天后,即1945年9月17日,胡伯伯就致函“家乡同志们”,指出了侵犯人民当家作主权利的四大缺点。

在与我们告别的37天前,胡伯伯致函省委,将接下来的任务重点放在“更加积极地落实对人民的民主”。胡伯伯口中的“老板,老板”指的是合作社董事会必须全心全意为合作社社员服务,而不是“指手画脚”。培养年轻一代承担起管理国家的责任也是落实民主的内容之一。

带着革命传统回到祖国,胡伯伯真诚地批判了“父子同流合污”的享乐主义和“竹笋长得太高”的恐惧心理。他坦言:“党也需要许多年轻干部去做老党员做不到的事情。”他希望老党员能够以身作则,引领年轻干部。一切为了人民,因为他视人民为至上。

自古以来流传的“民为贵”、“人道以民安”的真理,只是昙花一现,便消逝于无形,被时间的残酷和无尽的欲望所掩埋,如今被胡伯伯以科学和伦理的意义尊崇地置于首位。“亲民”的观念也由来已久,但君臣之间依然相距万里。自20世纪中叶以来,在越南出现了具有新含义的称谓“北”:胡伯伯,民族关系在亲属关系中和谐,起到了拉紧纽带的作用:国与家,家与国,高层领导的地位变得神圣、亲切、亲密。

显然,爱国之情已不再局限于某个地区,而是变成了对整个国家的普遍热爱,以祖国的力量富强整个国家,以整个国家的财富作为力量回报祖国。正因如此,胡伯伯的爱国之情激发了民族传统美德中的美好,例如重情、重朴、重义……因此,无论身在何处,所有越南人民都认为胡伯伯是自己祖国的人,因为他汲取了各地区的精华,将越南提升到了一个新水平。一位外国学者说得很对:“在我看来,胡志明是胡伯伯,是祖国的先知,而他是一位向导。”

宣传原产地身份

从1906年离开故土,到1957年回国探亲,整整50年。50年来,胡伯伯游历异域,却依然保留着乂安人淳朴的性格:真诚、朴实,有时还带点幽默风趣……过去,身居高位,往往以庄重、威严来区分贵贱贵贱。胡伯伯却截然不同。他纯朴的生活感动了所有越南人民和国际友人。

.jpg)

义安人的许多特点,胡伯伯每天都珍视并传承着:身着棕色外衣,脚穿简单的橡胶凉鞋,喜欢家乡风味的菜肴,节省时间种菜、养鱼……这种生活方式源于熟悉的家庭习俗,也源于革命哲学:革命者不能远离人民。值得思考的是:胡伯伯接触过欧美文明,但为什么仍然回归旧有?难道其中有某种保守主义的成分?这只能用一种视角、一种对根源的态度来解释。那里有适合乡村生活的东西,有舒适、自然、具有群众风格、易于亲近的东西。更重要的是,它培养了党员干部始终贴近人民的习惯,让他们不远离自己的根源。这是一种人生观,一种政治和审美理念,旨在传承祖先的精髓。胡伯伯在言行举止中也吸收了时代特征,以人性之美为中心;他不走老路、不走老路,不模仿资产阶级的庸俗打扮和酗酒行为。对于一个穷困潦倒、饱受敌人蹂躏和严酷自然灾害的国家来说,只有一条路、一条路:朴实而纯粹。胡伯伯选择了这条路,选择了这条根。胡伯伯从源头汲取的朴素生活方式,对教育和提高我国人民的革命道德具有重要意义。

也有人好奇:胡伯伯是受到宗教“禁欲主义”的影响,还是受到乂安农民宽容的生活方式的影响?

我们都知道:胡伯伯心灵丰富,乐观向上,热爱生活,热爱人民。因此,他献身于革命,怀着“最终的愿望是让我们的国家完全独立,我们的人民完全自由,每个人都有饭吃,有衣穿,有教育。他关心改善所有人的物质和精神生活,拒绝向任何野蛮的力量屈服,这种态度与宗教的“禁欲主义”哲学截然不同。

胡伯伯的朴素纯洁生活是为了维护良好的社会公德,不能让私欲败坏人心。

胡伯伯本人说道:“人人都想吃得好、穿得好,但必须适时适境。在民众尚有需要的时候,自己却想着吃得好、穿得好,这是不道德的。”。因此也可以说:胡伯伯过着俭朴的生活,习惯于忍受同胞的困难和匮乏,但他以自己的智慧走得更高、更远,找到了克服困难、赢得美好生活的正确道路。

胡伯伯是一位革命家,也是一位著名的诗人。他对美有着清晰的理解:美的东西必须包含实用性。他建议在朗森的菜园里只种植红薯和豆花。胡伯伯知道他的公社路边还有空地,便送了一包凤凰木种子,让大家种上,好让大家有树荫,赏花赏景……这就是热爱现实、充满人性的义安人民的美。

尽管远离故土多年,尽管接触过许多东西方国家的文化,胡伯伯依然熟知《翘传》。他能准确地记住一些老歌里的每一句、每一个字,并教导孩子们正确地唱,理解祖先们的真情实感。

有时在大型会议上,胡伯伯会说,“义安乔的家“这就像玩笑一样真实:来自全国各地的听众都被深深感动了,因为胡伯伯——领袖——化身为越南村庄、公社和国家的公民。

胡伯伯是越南的模范人物,是人类的楷模,他的家乡乂安省为他塑造了一颗善良、高尚的品格。他以简洁、通俗易懂、意味深长的话语,以充满爱心的待人之道,充分展现了民族和人类的美好,增强了民族认同感,他善于调动每个人的才能,为保卫和建设祖国而奋斗……世世代代人民的“道德”酵母,与共产主义人道主义相结合,塑造了典型的胡志明,他俘获了全世界亿万人民的良知和情感。

在人类历史的变迁中,光明与黑暗之间,时而交汇,时而模糊,胡伯伯充分展现了一位革命领袖、世纪楷模的风采。那就是:正确的政治理想如同深根,牢牢扎根于神圣的土壤,滋养着生命;崇高的奉献精神如同树干,支撑、守护、担负、呵护着千千万万的嫩枝,生根发芽;回归本源开花结果,花果终将回归根源。热爱祖国是这棵高大翠绿的大树茁壮成长、绿荫成荫的坚实基石。

胡伯伯就像一棵大树,给我们带来荫凉。