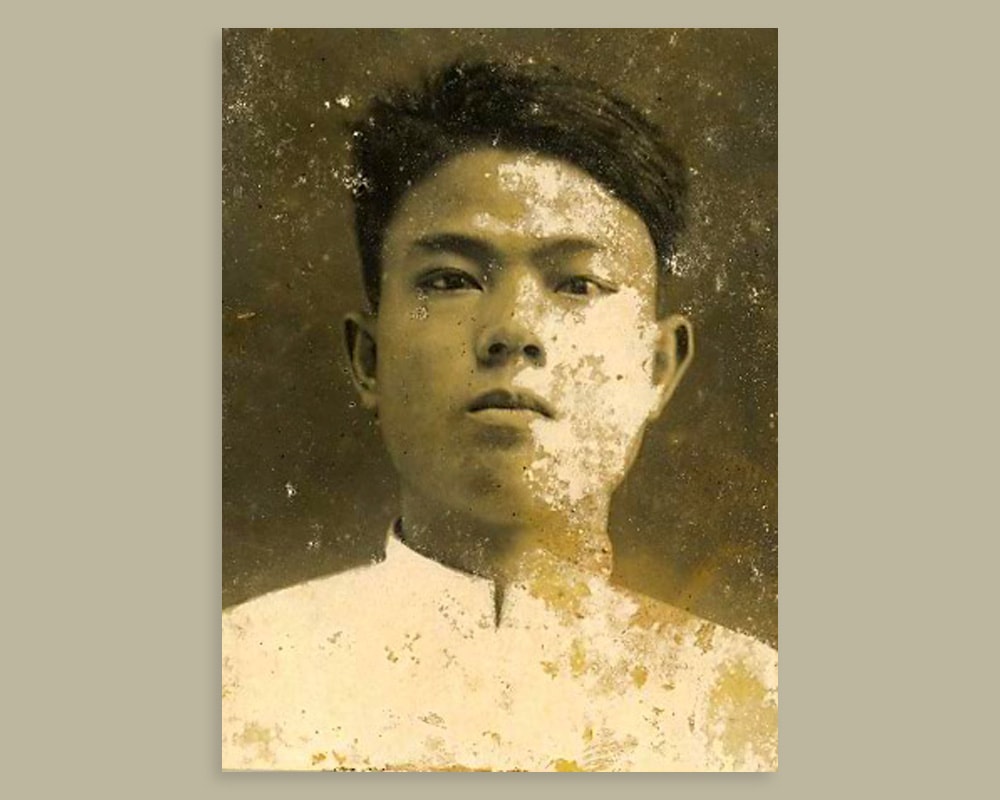

陈友营同志(1906-1945):毕生致力于党的伟大革命事业。

Tran Huu Doanh,别名Dinh、Phi、Doanh,1906年出生于吉银州吉银公社土山村,现为义安省清昌县吉文公社。

1942年12月5日,在邦美蜀的达敏监狱,4名来自义静省的共产党战俘成功越狱。法国殖民者和越南中部傀儡政权随即调集大量士兵,搜遍邦美蜀周边森林,布设网封锁从中部高原通往义静省的道路,企图抓捕越狱战俘。他们还张贴告示,悬赏每人300越南盾捉拿战俘,并命令义静省的村长们在战俘的家乡将其抓捕归案。然而,敌人的所有诡计都未能奏效。这4名战俘虽然在狱中被囚禁近十年,身体虚弱,但他们凭借着非凡的毅力,在森林中开辟出一条出路,勇敢地与疾病、野兽、饥饿和缺盐作斗争,突破了数百个敌军哨所和据点,最终回到人民和党的怀抱,继续他们的斗争活动。四名忠诚的共产党士兵中,有一位是陈友营。

陈友端的外祖父是江子萨,一位正直直言的儒学学者。法国入侵祖国,人民沦为奴隶,他悲痛欲绝,辞去教职,加入潘廷峰领导的坎王军,在山区作战。他被任命为约30名起义者的指挥官,因此当地人常称他为关萨。起义被法军镇压后,他被俘,最终在故土英勇牺牲。

陈友营的父亲是陈友黄,母亲是詹氏泉,常被称为文夫人。他们二人爱国,憎恨法国人,痛恨地方暴君,并愿意支持正义事业。他们育有五个子女,三男两女,五个孩子从党成立初期就积极参与革命活动,其中三人是共产党员。

陈友营是家中的第四个孩子。自幼,父母便对他进行了良好的教育。19岁时,陈友营小学毕业,并通过了荣市国立中学的入学考试。当时是1925年,荣市正经历着由福越协会发起的热烈爱国运动。国立中学里,许多学生的父亲都曾参与过干王运动……他们不再专注于学习,而是经常讨论国家和青年的未来。他们偷偷地互相朗读潘佩珠和其他爱国学者的激情诗篇,讽刺和批判法国殖民者对愚昧无知的教育政策。

在有利于培养高尚情操的环境中,陈友营通过与朋友的交谈以及荣滨水群众的爱国运动,迅速吸收了新知识。他积极前往广治会堂聆听何辉塔和陈廷成两位老师的演讲。他积极参与学生争取学校“取消不合理的宿舍禁令”、“允许住宿生在周六下午和周日外出”的斗争。

通过在国学学校福越社团的一些朋友,例如阮添和范辉祥,陈友营结识了福越社团干部何辉德老师。在何辉德老师的熏陶下,陈友营对爱国组织福越有了更深入的了解,理解了“公民高尚品格”和“革命意志”的培养。随后,陈友营与国学学校其他志同道合的同学一起加入了福越社团新团。

1926年,在福越学生组织各小组的努力下,学生运动蓬勃发展。陈友营是生团的核心成员之一。经过一段时间的活动,陈友营加入了福越学生会。

1926年夏天,陈友营邀请教师何辉达(Ha Huy Tap)到他的家乡访问。为了便于协会在吉岸(Cat Ngan)建立基地,他们开设了一个班,向当地青年教授国语,并利用这个班级聚集群众,宣传协会的政策。何辉达是主讲教师,陈友营是助教,负责协助组织课程、四处奔走联络人脉以及购买书籍和报纸。

多亏了许多曾在每年农历五月初五在特雷奥山举行的掷石节上“同甘共苦”的同会同艺人,陈友营有时会私下与他们一一交谈,有时会邀请朋友们到家中喝绿茶,听塔普大师谈论时事。有时,他会在吉银市集召集数十人读书、讲课。短短几个月,在何辉塔普的指导下,陈友营便在吉银市组织了一个福越协会的分会。

当时,寿山村的当地恶霸企图将林河沿岸的冲积地割让给亲法势力。面对这种情况,福越吉银分队动员数百名农民前往村委会,揭露恶霸收受贿赂的行径,并成功保住了寿山村的核心土地——整片冲积地。斗争最终取得胜利,陈友营领导的福越分队的声望也进一步巩固。

1927年,义安省爱国者内部发生了一件对福越协会活动方向产生重大影响的新事件。那就是,除了福越协会之外,越南革命青年协会(即青年协会)也开始出现。这个新的革命组织是由一些从国外返回的干部建立的。该协会移交的《青年周刊》和《人民报》等重要文件对福越协会的进步党员来说具有特殊的吸引力。

陈友端前往大文会见了阮景敦同志和阮思端同志,然后下到荣市会见了同志们。阮添范辉祥前去了解情况。在考察了青年团各分支机构的具体活动后,陈友营意识到青年团比福越组织更具革命性,于是决定彻底加入青年团。这对他来说是一个重要的转折点。在吉岸的福越成员中,有两人同意加入青年团。陈友营与这两位充满热情的年轻人一起,成立了青年团的一个分支机构。

对于那些没有转入青年团的福越协会成员,陈友营始终耐心等待,相信福越协会的活跃同志迟早会走上青年团的革命道路。陈友营的态度为吉银青年团支部的活动创造了有利条件,使福越协会成员与爱国群众保持了紧密联系。渐渐地,吉银的福越协会成员也开始向青年团的方向发展。

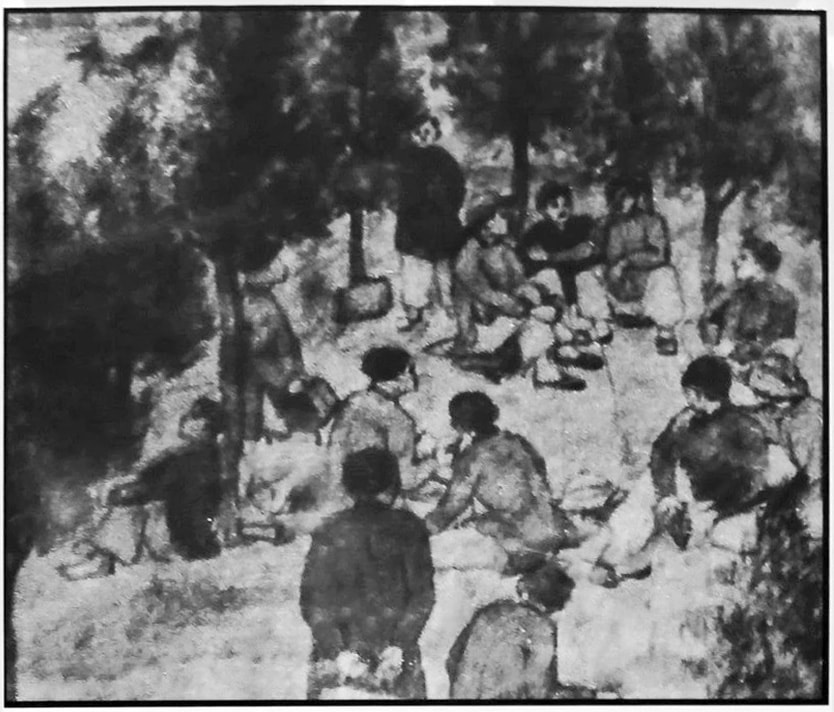

在义安省青年协会领导人的帮助下,陈友营和吉银青年协会分会动员了公社30多名青年在溪长乡组织了一次耕作营。除了开垦土地、种植茶叶和土豆外,营地还组织青年们读书、读报、练习武术。一些来自荣省的青年干部也被邀请到这里宣传共产主义思想,并落实“老农”口号。曾经是干王起义军、权队和光队的营地和训练场的山丘和山谷,如今成为了吉银青年协会分会的基地。溪长耕作营的青年们是动员民众修路、反抗腐败地方官员、消除迷信的核心力量。运动的发展需要更合适的组织形式。 1929年11月初,陈友营接到了来自英山县大文镇印度支那共产党支部的阮景敦和阮思端的联系。这两位同志代表党组织,将吉银青年协会支部改组为印度支那共产党支部,并任命陈友营同志为支部书记。

由于担心新的任务,他迅速依靠现有的群众组织,在寿山、文坝和拜天等村庄建立了农民协会。他抓住一切机会研读印度支那共产党宣言。他从吉银村出发,将活动范围扩大到阳春和大文(安山县)的共产党小组,获取书籍、报纸和文件,并前往荣市购买果酱和纸张,印制传单,以便在俄国十月革命周年纪念日分发。吉银村共产党小组分发的传单唤醒了群众的爱国主义和革命精神。陈友营领导的吉银村共产党小组是清章县最早成立的四个共产党小组之一。

1930年3月,清章县委成立。陈友营同志担任吉银县党支部书记,并在邻近乡镇建立共产主义基层组织。在建党基层、发展革命群众组织的初期,陈友营同志与支部党员们克服重重困难,组织发发传单,挨家挨户传唤群众,唤起群众的爱国情怀,使吉银地区成为农民协会、青年协会和妇女协会蓬勃发展的地方。

当时,一些中央区委干部,如阮莲和阮友平,来到清章工作。段同志为他们安排住宿,并创造了一切工作条件。他还利用这段时间向领导人学习动员群众、建立党基层组织的经验。

1930年4月15日,陈友营带领40多名党员和来自寿山村和道银村的村民沿着村道游行,高呼革命口号。这是清章县人民最早的政治斗争之一。

随后,1930年5月1日,来自汉林、拉马克、润泽等村庄的500多名农民前来抗议并焚烧了奇园种植园。吉岸党支部没有直接参与,但同志们组织了悬挂旗帜和散发传单以示声援。在党支部和汉林村民与敌人激战期间,段同志动员各支部捐款捐物支援汉林村民,并组织接待和保护被迫暂时避难吉岸的暴露干部和党员。

陈友营是一位活泼开朗、嗓音洪亮的年轻人,他经常在渡口、村公所,有时甚至在昆市集上发表演讲,致力于为劳动群众进行政治宣传。到1930年8月底,吉银党支部又增加了16名成员,并成立了14个农民协会,成员超过200人。

为了应对更加激烈的斗争,贯彻中央省委的方针,清章县委决定于1930年9月1日组织一次大规模示威游行。陈友营密切关注吉银地区的情况,深入到各个党支部,宣传县委的计划,并讨论具体的准备工作,例如组织印制更多传单、缝制更多旗帜,以及紧急训练自卫兄弟,让他们知道如何保护群众。

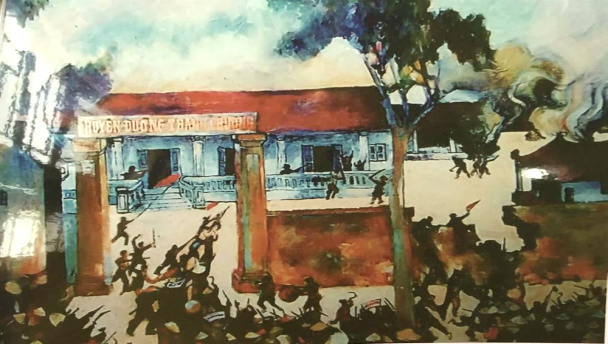

1930年9月1日清晨,两万多名青章人向区政府进发。革命群众烧毁了区政府,释放了政治犯,并实现了自己的诉求。作为“后方指挥官”,段同志为领导群众取得胜利做出了贡献。

革命运动的发展需要年轻、勇敢、有魄力的干部。在区党代会上,陈友营当选为党的执行委员会委员(正式委员),负责宣传鼓动工作。

陈友营虽然党务经验不多,但满怀热情,如今被党组织委以重任,他立刻增强了责任感,全心全意地思考如何把党的声音传达给广大劳动群众。区委刚刚成立,经费匮乏,但在群众的帮助下,他出色地完成了党的宣传工作。区委的宣传机构出版了《乡村》报。这份报纸采用石印工艺,印在粗糙的纸上,每期发行二十余份,揭露帝国主义和封建主义的罪恶,鼓舞人民的斗争精神,普及党的政策。

段同志既是总编辑,又撰写文章,寻找印刷厂,并将报纸送到各个党支部。由于缺钱买石料和纸张,他挨家挨户地去宣传,也为党做财务工作。有时,缺钱又没时间去各地募捐,他就回家向家人要钱买石料和纸张。《乡村》报是青章党委的第一个宣传机构。在运动蓬勃发展时期,该报指导群众进行斗争;在建立新政权和新文化生活方式的过程中,该报也指导群众。

1930年底,党中央组织召开代表大会,研读党中央政治纲领,评估形势,提出当务之急。陈友营被清章县党委委派为代表参加此次大会。1931年1月初,他被义安省党委任命为清章县党委书记。

当全县乃至全省的革命运动面临巨大困难和挑战时,陈友营肩负起了县委领导干部的重任。帝国主义和封建主义势力集中力量,残酷镇压党的基层组织和苏维埃村。如何与上级、总委员会和各级党组保持联系?如何避免党和运动遭受损失?如何维护党的团结,避免绊脚石?这些问题日夜萦绕在陈友营的脑海中。在党中央政治纲领和决议的指引下,在义安省委的直接指导下,陈友营在最艰难的时刻展现了基层领导人的崇高品格和卓越才能。

1931年初的几个月里,我们与敌人的斗争异常激烈。地方革命者中有一小撮人动摇了,有些人甚至投降叛变。陈友营同志始终保持冷静和坚定,带领区委严格、正确、创新地贯彻落实党的各项重要方针。对于犯错的人,他毫不妥协地予以纠正。区委办公室有时设在苏维埃村,有时则不得不撤退到森林边缘。陈友营同志很少待在办公室,而是经常深入基层党支部,及时、密切地指导区委的各项政策。他主动将区委办公室的同事和干部带到基层党支部,直接领导群众进行斗争。

1931年4月,陈友营被调往义安省委工作。不久后,他被选入省委执行委员会,负责党的宣传和财务工作。他事必躬亲,从撰写传单、印刷文件到深入基层党组织、巩固秘密小组、会见同情革命的家庭,为党筹集资金,无所不包。

在敌军包围下生活数月,有时三四个人只能分食一块干裂发霉的米糕——“那是用来代替长期存放的果冻的糕点”——有时甚至要连续几周靠野块茎充饥,但这位同志依然乐观,热爱生活。他经常把自己仅有的少量米和土豆分给其他同志。对于生病体弱的兄弟姐妹,他尽心尽力地照顾。在被敌人追捕时,他背着同志们穿过一片又一片的森林,有时累得几乎走不动路,但他仍然坚持不懈地带领整个单位翻越山隘,前往新的住所。直到1932年初,义安省委与中央省委的通讯中断,他仍然主动与一些同志一起向一些地方散发传单,以重振党的基层力量。 1932年2月,段同志回到柳山,建立了英城党支部,这是1930-1931年鼎盛时期两个英城党支部中最后成立的支部之一。

1932年3月乐轩岛陈友营同志的领导和亲密战友牺牲了。这对义安省委来说是巨大的损失。陈友营同志始终鼓励同志们保持革命精神。他计划带领省委剩余的干部渡过长山,暂时在暹罗避难,然后再找机会返回工作岗位。但是,这个计划还没来得及实施,1932年6月6日,陈友营和义安省委全体干部就落入了敌人的圈套。

敌人抓获了1930-1931年运动期间义安省委最后一任领导人陈友营后,企图利用他在该地区共产党基层的重要关系。他们将陈友营带到清章县政府进行“身份核实”。在那里,陈友营当面辱骂县长,并拒绝承认任何对他们的诬告。

陈友营在青章县府被敌军押送至荣监狱,关押了一天一夜。首席间谍毕义和孙世会想尽一切办法胁迫他,但他坚决抵抗。敌军无法制服陈友营,便将他列为重犯,判处无期徒刑,并流放到老宝。

在从北到南的漫长旅途中,在一群被判重刑的政治犯中,有陈友营的三个兄弟(亲哥哥陈莺和亲弟弟陈友泉)。三兄弟都被判处无期徒刑,流放海外。在困境中与二弟和弟弟相遇,陈友营并没有气馁。他依然面带微笑,想方设法鼓励亲人坚守原则,继续斗争。

十多年来,历经三次人间炼狱,陈友营同志日益展现出革命干部的崇高品质。他积极参与政治犯的斗争,曾连续呐喊近45天。当敌人恐吓他时,陈友营同志请求躺在外围,替其他同志挨打。

监狱的艰苦生活使段同志的身体变得虚弱。尽管他患有慢性疟疾,面色苍白消瘦,但他仍然坚持训练和学习。在清章参加革命运动领导工作时,他是一位年轻、精力充沛、思维敏捷的干部。在狱中,他有机会结识了许多聚集于此的省级领导人。段同志将此视为难得的“良机”,抓住机会学习马克思列宁主义理论和党务工作经验,并学习木工和铁匠技艺。他对革命武装力量和游击战的课程尤为感兴趣。

1942年12月,陈友营奉狱中党组指派,与张文灵、朱惠、阮陶一同越狱。他们刚一出狱,就被敌人发现并追赶……四位同志互相帮助,逃入森林,从中央高原开始了前往义安的极其艰辛的旅程。在返乡途中,同志们商讨重建党的基层组织、动员群众战斗、建立革命基地等计划。四位越狱同志中,张文灵和陈友营两位同志经常遭受突发高烧的折磨,但他们仍然跋山涉水,从一片森林走到另一片森林……

第18天,四位同志都迷路了。张文灵和阮陶走了另一条路,而陈友营和朱惠则沿着邦美蜀-三岐路线前往顺化,然后返回义静。同年春节(1943年1月)30日晚,陈友营返回吉岸。

为了躲避密林深处凶猛的老虎,并应对由秘密特工、村长和民兵组成的复杂网络,陈友营不得不独自做出决定,建立自己的行动基地。他深知自己身体虚弱,皮肤皲裂发黑,双腿肿胀,双目昏花,如果立即返回家乡,很容易被敌人发现,于是他前往1930年至1931年间位于寿山的陈文奎先生家中避难。陈文奎先生的住所曾是当地的一个群众基地。

为了开展长期行动,陈友营伪装成商人,贩卖烟草、蜂蜜和林产品。他头戴毡帽,蓄着浓密的胡须,操着一口中北方口音和中部口音混杂的嗓音,穿梭于法国、日本和乡村巡逻站之间。在1930年至1931年苏联时期,陈友营在清章县和英山县重建了多个据点。他主张先建立据点,教育群众,即便当时他无法与党取得联系,也要先打好基础,以便其他同志出狱后有地方开展活动。

1943年至1944年间,除了在吉岸、都良、清章等地的旧据点外,他还在永江、茶那等地建立了新的据点,聚集了一批爱国青年,首先指导他们如何动员群众、如何进行游击战以及如何建立抗日抗法的据点。他对革命必胜的坚定信念激励并吸引了周围的人。甚至一些曾经的政治犯,由于家庭责任和对恐怖主义的恐惧,原本安于经商,但在段同志的鼓舞下,他们“披挂上阵”,重返革命活动。

他利用各种手段和各种可能的情况,恢复并进一步发展了许多革命群众基础和许多忠诚的群众团体。

他经常远行,一去就是很久,有时三四天,有时半个月,然后才回到吉银。当地首领察觉到陈友营的活动,便通知杜良秘密警察前来逮捕他。但在群众的全力保护下,陈友营同志继续开展活动。至于吉银的首领们,他挨家挨户地去,用辩论清楚地表明革命的胜利,阻止他们继续犯下更多危害革命和人民的罪行。

回到家乡的日子里,每天晚上,段同志都会去群众基地,努力唤起革命传统,揭露日本侵略者的罪行。他常常梦见如何与党取得联系,如何建立革命基地,如何动员群众武装斗争,如何把日本人和法国人赶出这个国家,如何夺回人民政权。

1945 年 4 月 5 日(农历二月二十三日)晚上,陈友营同志的梦想尚未实现,在从永江-茶那基地前往江山乡长东山脚下森林的途中,他因偶然遇到一群从永江来的法国士兵而牺牲。

缅怀陈友营同志,这位1930年至1931年在义静省担任革命群众干部和党员的同志,荣市、邦美蜀、达民监狱的狱友们缅怀这位祖国的杰出儿子,这位迅速吸收马克思列宁主义思想的年轻共产主义战士,他曾是义安省委最早的基层组织之一的创建者,是清章省委和义安省委在最艰苦岁月里的坚定领导人之一,是一位毕生致力于党的伟大革命事业的亲密同志。