Le conflit libyen va-t-il devenir une « seconde Syrie » ?

(Baonghean) - Les deux parties au conflit en Libye ont convenu d'un cessez-le-feu le 12 janvier, mettant fin à neuf mois d'affrontements prolongés. Cependant, cet accord reste fragile, car le chef des forces de l'Est, le général Khalifa Haftar, n'a pas signé l'accord de cessez-le-feu du 13 janvier lors des négociations à Moscou, où la Russie a joué un rôle de médiateur.

Cessez-le-feu « fragile »

Les négociations sur les termes d'un cessez-le-feu entre les forces de Haftar et le gouvernement reconnu par l'ONU dirigé par Fayez al-Sarraj ont duré sept heures, mais les deux délégations ne se sont pas rencontrées. Moscou a toutefois souligné que « certains progrès » avaient été réalisés. Depuis fin avril, le Gouvernement d'union nationale (GNA) de Sarraj à Tripoli est constamment attaqué par les forces loyales à Haftar, qui et ses partisans contrôlent l'est du pays. Les deux parties devraient donc s'entendre sur les termes d'un cessez-le-feu entré en vigueur ce week-end, laissant espérer une fin à la guerre qui déchire ce pays d'Afrique du Nord riche en pétrole.

|

| Des combattants fidèles à Haftar à Benghazi, dans l'est de la Libye, en décembre 2019. Photo : AFP |

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Sarraj et le président du Conseil suprême de l'État à Tripoli, Khaled al-Mechri, avaient signé le document, mais que Haftar et son allié Aguila Saleh avaient « demandé un délai supplémentaire jusqu'au lendemain matin » (14 janvier) pour l'étudier attentivement. Cependant, selon les dernières informations, Haftar aurait quitté Moscou sans signer l'accord. Ces derniers temps, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de Russie et de Turquie ont servi d'intermédiaires, mais les parties directement impliquées dans le conflit ne se sont jamais rencontrées en personne. La chaîne de télévision libyenne al-Ahrar a un jour cité al-Mechri déclarant : « Nous avons refusé toute rencontre avec Haftar. »

On sait que l'initiative de cessez-le-feu a été proposée conjointement par le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Après un processus difficile, dimanche dernier à minuit, un cessez-le-feu fragile est officiellement entré en vigueur.

|

| Les dirigeants russe et turc lors d'une rencontre la semaine dernière à Istanbul. Photo : Sputnik |

Cependant, le lendemain, le dirigeant d'Ankara a réitéré l'« urgence » d'un accord à long terme après avoir rencontré le Premier ministre italien Giuseppe Conte. De nombreux autres dirigeants mondiaux ont également exprimé leur intérêt pour l'évolution de la situation à Tripoli. Par exemple, la chancelière allemande Angela Merkel a rendu visite à M. Poutine le 11 janvier et a reçu le soutien du dirigeant moscovite pour les efforts visant à organiser une conférence de paix sous l'égide de l'ONU, prévue fin janvier. Le président français Emmanuel Macron s'est également exprimé le 13 janvier, appelant à un accord de cessez-le-feu « crédible, durable et vérifiable ».

Les puissances occidentales souhaitent stabiliser la Libye, qui possède les plus grandes réserves de pétrole brut d'Afrique, apparemment par crainte que des militants islamistes et des passeurs de migrants, déjà actifs, puissent en profiter si le chaos s'intensifie.

|

| Les forces du GNA profitent du cessez-le-feu pour se reposer au sud de la capitale Tripoli. Photo : AFP |

Le passé va-t-il tourner la page ?

Plus tôt cette semaine, Sarraj a appelé les Libyens à « tourner la page, à mettre de côté leurs divergences et à s'unir pour la stabilité et la paix ». C'est un signe positif, dans une plus ou moins grande mesure, compte tenu de la situation déjà tendue. Depuis le lancement de l'offensive de Haftar sur Tripoli, plus de 280 civils et 2 000 combattants ont été tués, selon l'ONU, sans compter les 146 000 Libyens déplacés.

Dans un contexte aussi complexe, la Turquie et la Russie ont lancé des initiatives diplomatiques conjointes, bien que les deux pays soient réputés soutenir des camps opposés. En janvier, Ankara a envoyé des troupes sous couvert d'entraînement pour soutenir le GNA, une initiative vivement critiquée par les puissances européennes et le président américain Donald Trump. Le GNA a également signé des accords avec Ankara conférant à la Turquie l'autorité sur une vaste zone de la Méditerranée orientale. Cet accord a, sans surprise, également été condamné par la France, la Grèce, l'Égypte et Chypre.

|

| Le Premier ministre Fayez al-Sarraj (à gauche) et le général Khalifa Haftar. Photo : AP |

La Russie, quant à elle, est accusée de soutenir les forces pro-Haftar, appuyées par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte, tous rivaux régionaux de la Turquie. Plusieurs centaines de mercenaires russes seraient présents en Libye, rejoignant les forces de Haftar. Cependant, le président Poutine lui-même a nié ces accusations, affirmant que les Russes présents dans ce pays d'Afrique du Nord déchiré par la guerre ne sont pas rémunérés par Moscou.

L'analyste russe de la défense Alexeï Malachenko, cité par l'AFP, affirme que la Russie soutient Haftar en raison de sa puissance militaire supérieure et du soutien de son allié, l'Égypte. Il ajoute que Moscou souhaite utiliser ce soutien pour protéger sa présence en Libye, notamment ses intérêts pétroliers. L'expert estime que la Russie pourrait ainsi relancer le commerce d'armes et de blé, et relancer un projet de construction ferroviaire actuellement suspendu.

|

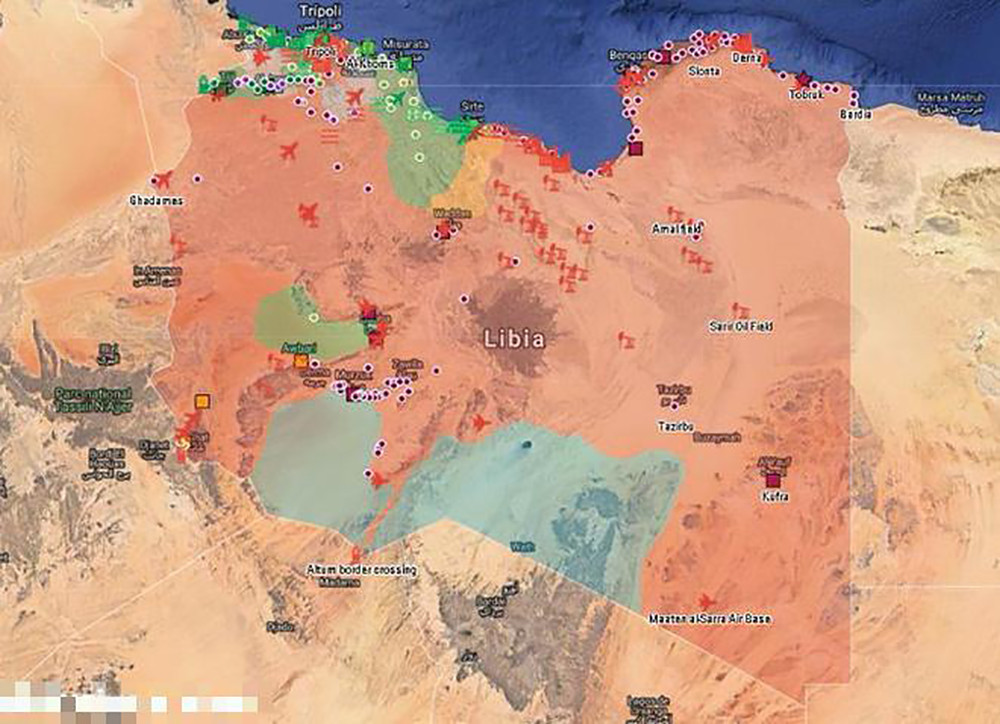

| Carte panoramique de la guerre en Libye. Rouge : Armée nationale libyenne (ANL) ; vert : Gouvernement d'union nationale. Photo : GNA |

Sur le plan diplomatique, l'Europe et l'Amérique du Nord ont également lancé leur propre offensive, cherchant à empêcher la Libye, face à l'implication croissante des acteurs internationaux dans le conflit, de se transformer en ce que Berlin appelle une « seconde Syrie ». Plus récemment, le roi Abdallah de Jordanie a averti que des milliers de combattants quittaient la Syrie pour la Libye. Certes, même si c'est le cas au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, cela suscitera également l'inquiétude des pays occidentaux, qui peineront à trouver une solution pacifique à ce problème en 2020.