Comment « relancer » les marchés traditionnels ?

Le développement d'Internet et l'habitude d'acheter et de vendre sur les réseaux sociaux ont transformé l'image animée souvent présente sur les marchés traditionnels. Comment préserver et développer ces marchés, répondre aux exigences du développement et garantir la sécurité sociale est l'enjeu actuel.

Les marchés traditionnels sont déserts.

Le marché et le centre commercial de Do Luong sont situés dans la ville de Do Luong et la commune de Yen Son, à côté de la route nationale 7, qui sera officiellement opérationnelle fin 2021. Cette zone occupe une position commerciale privilégiée, constitue une « porte d'entrée » reliant un commerce fort avec les zones voisines, le facteur le plus important pour le succès des entreprises.

Mme Hang, petite commerçante de produits agricoles, a déclaré : « Nous nous sentons en sécurité sur le nouveau marché. Le marché nouvellement construit est spacieux, moderne, propre et beau. Plus besoin de se soucier des courts-circuits électriques, la sécurité et l'ordre sont garantis. Cependant, les affaires sont de plus en plus difficiles, les ventes en ligne sont en plein essor et la chaleur fait que les gens viennent moins au marché pour acheter. Certains d'entre nous, petits commerçants, devons vendre directement et se présenter sur Facebook pour trouver des commandes et expédier directement aux consommateurs. »

M. Nguyen Cong Minh, directeur du conseil d'administration du marché de Do Luong, a déclaré qu'après près de deux ans d'activité, l'unité a largement contribué au budget du district, mais que les affaires se compliquent. Actuellement, les étals de légumes, de racines et de fruits du marché de gros fonctionnent toujours efficacement ; les clients sont présents de 3 h à 7 h du matin, les autres étant généralement déserts. Depuis le début de l'année, de nombreux commerçants ont marqué une pause, notamment dans les secteurs de la mode et des cosmétiques. Actuellement, seuls environ 60 % des commerçants sont en activité, et la situation sera encore plus difficile à l'avenir.

Voici le tableau général des marchés traditionnels. L'habitude d'acheter et de vendre en ligne a transformé l'image animée des acheteurs et des vendeurs sur les marchés.

Même à Vinh, certains grands marchés sont désormais déserts, les commerçants s'ennuyant sur leur téléphone. Un vendeur de sacs à main au deuxième étage du marché de Vinh confie : « Les marchandises sont au ralenti, et faire des affaires sur le marché coûte cher, notamment en termes de locaux et de transport… les prix sont donc difficiles à concurrencer avec ceux des commerces en ligne. »

Outre les difficultés causées par la concurrence féroce des entreprises en ligne, les marchés traditionnels sont confrontés à de nombreuses autres lacunes. Selon les évaluations, seuls quelques grands marchés modernes et attractifs pour les investissements satisfont aux exigences en matière de prévention et de lutte contre les incendies, ainsi que d'hygiène environnementale, comme le Centre commercial combiné du marché traditionnel de Do Luong, le marché de Kim Son (Que Phong) et le marché de Hoang Mai. De nombreux marchés semi-permanents disposent d'installations temporaires.

Les caractéristiques communes des marchés traditionnels sont : les marchandises sont présentées de manière désordonnée, bloquant les allées, étendant la toile, le système électrique est dégradé, les dispositifs de protection incendie ne sont pas garantis… les risques d'incendie et d'explosion sont présents en saison chaude. Les marchés sont presque exclusivement équipés d'équipements tels que des extincteurs, des marteaux… et ne disposent pas d'entrepôts propres, mais exploitent les locaux commerciaux comme entrepôts.

Au marché de Vinh, le plus grand marché de la province de Nghe An, de nombreux commerçants ne laissent pas leurs marchandises dans des kiosques mais les étalent dans les couloirs, rétrécissant les allées et affectant les efforts de sauvetage et d'évacuation en cas d'incident.

Les marchés de la ville de Vinh connaissent une situation similaire. Au marché de Quan Lau, après près de 30 ans d'exploitation, de nombreux produits sont gravement dégradés. Le système d'alimentation électrique, en particulier, est rouillé, endommagé et présente un risque élevé de courts-circuits.

De plus, la plupart des marchés ne disposent pas de point de collecte des déchets, ce qui entraîne des détritus, nuisant à l'esthétique et à l'hygiène environnementale. Les principaux secteurs d'activité du marché sont aujourd'hui les produits frais, l'épicerie, les produits agricoles séchés et transformés, ainsi que les produits des petits producteurs. Parmi ces produits, le frais représente le plus grand nombre d'entreprises, avec 47,6 %. Ces produits sont généralement transformés directement sur le marché, dans des zones non aménagées, dépourvues de système d'évacuation des eaux usées et de traitement des eaux usées qualifié. Ils sont donc souvent très pollués et augmentent le risque de propagation en cas d'épidémie.

Augmenter la compétitivité

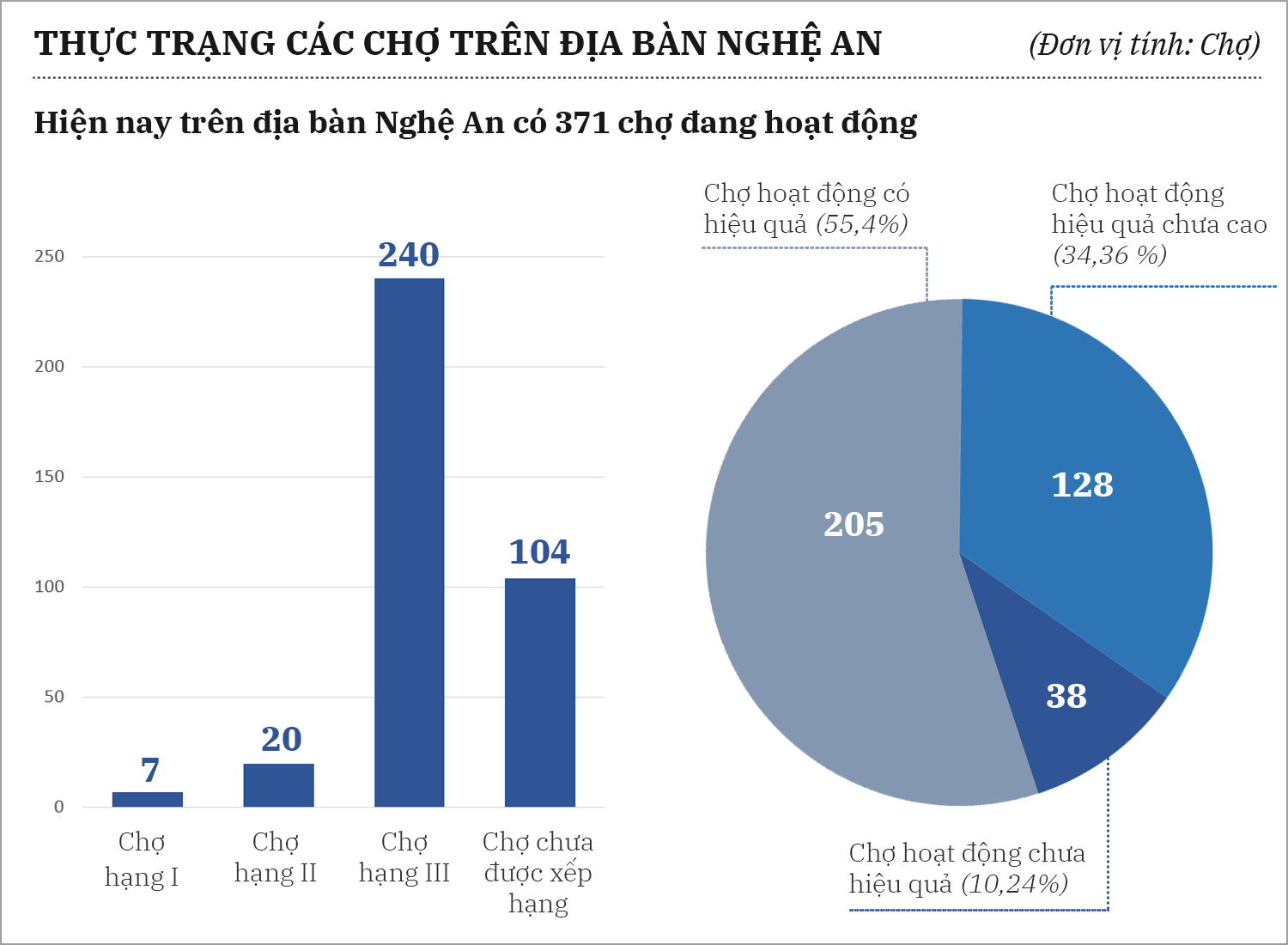

Selon le Département de l'Industrie et du Commerce de Nghe An, la province compte actuellement 371 marchés, dont 7 de classe I, 20 de classe II, 240 de classe III et 104 marchés non classés. La plupart de ces marchés sont construits sur des terrains publics, quelques-uns étant investis par des entreprises ou des coopératives. La plupart de ces marchés existaient avant la publication du décret gouvernemental n° 02/2003/ND-CP, et la superficie moyenne des locaux commerciaux n'est que de 2 à 2,5 m².2(ne répondant pas aux normes 3M)2).

Sur la période 2021-2024, Nghe An a mobilisé près de 25 milliards de dongs pour construire et rénover plusieurs marchés ruraux. De plus, grâce aux investissements de développement du budget central dans le cadre du Programme national de développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses, 11 nouveaux marchés seront construits et modernisés dans ces zones pour un montant de 16,01 milliards de dongs.

M. Cao Minh Tu, directeur adjoint du Département de l'Industrie et du Commerce, a déclaré : « Le réseau de marchés de la province s'est récemment développé, contribuant à promouvoir la consommation, à répondre aux besoins de production et à améliorer la qualité de vie des habitants. La socialisation des investissements sur les marchés a initialement eu un impact positif, créant un moteur pour encourager les entreprises et les coopératives, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province, à participer à l'investissement, à la gestion et à l'exploitation des marchés. Les marchés des zones montagneuses et rurales ont manifesté leur intérêt pour s'intégrer aux programmes de tous les niveaux, secteurs et localités afin de disposer de capitaux pour rénover, moderniser et créer de nouveaux marchés. »

Nghe An est la plus grande province du pays. Avec deux tiers de son territoire montagneux, les marchés se sont formés et développés spontanément il y a longtemps. Ainsi, entre 2021 et 2024, la province a modernisé, rénové et investi dans la construction de nouveaux marchés, avec un capital de plus de 40 milliards de dongs, ce qui constitue un résultat modeste. La gestion étatique du système de marché reste insuffisante, faute d'une orientation claire des districts et des communes. Ce système est toujours appliqué conformément aux décrets gouvernementaux n° 02/2003/ND-CP et n° 114/2009/ND-CP, qui ne sont plus adaptés à la réalité et aux réglementations légales en vigueur (le décret gouvernemental n° 60/2024/ND-CP relatif au développement et à la gestion des marchés entrera en vigueur le 1er août 2024).

Les services d'appui sur les marchés restent simples, se limitant principalement au chargement et au déchargement, ainsi qu'au transport des marchandises, notamment pour les marchés des zones rurales et montagneuses. Les services à valeur ajoutée tels que la transformation, l'emballage, la conservation, les services financiers et les services d'information sont encore peu développés. Des services comme la promotion et la vente de produits sur des plateformes numériques comme Zalo et Facebook, permettant de trouver des sources d'approvisionnement en gros et au détail, font défaut.

Parallèlement, l'impact de l'économie numérique a transformé les habitudes d'achat et de consommation, passant de la vente directe au commerce électronique. D'autre part, le développement rapide des systèmes de distribution modernes, tels que les supermarchés, les centres commerciaux, les commerces de proximité, les commerces situés le long des grands axes routiers et autour des marchés, a affecté l'efficacité opérationnelle de ces derniers.

Le principal avantage des marchés traditionnels réside dans la possibilité pour les clients de découvrir les produits. Pour que le réseau de marchés se développe et devienne un levier pour maximiser son rôle dans la promotion de la circulation et de la consommation des biens et pour améliorer la qualité de vie des citoyens, il est nécessaire d'élaborer un plan de développement du réseau de marchés, en cohérence avec l'urbanisme et la planification de la nouvelle construction rurale.

Mettre l’accent sur l’investissement dans le développement et la modernisation des marchés dans les zones urbaines ; moderniser et rénover les marchés traditionnels dans les zones rurales, principalement les marchés traditionnels, les foires et les marchés temporaires, assurer les conditions d’hygiène et de sécurité environnementales et la prévention et la lutte contre les incendies.

Outre les solutions visant à renforcer la gestion, les mécanismes et les politiques de l'État, il est nécessaire de diversifier les méthodes de vente. Face à la transformation numérique actuelle, les petits commerçants doivent adapter leurs services aux clients et adopter une approche proactive des canaux de vente en ligne et en direct pour répondre à la demande du marché. Parallèlement, ils doivent améliorer la qualité de service, instaurer une culture d'entreprise civilisée et courtoise, et toujours mieux répondre aux besoins des clients et des consommateurs sur les marchés traditionnels.

M. Cao Minh Tu - Directeur adjoint du ministère de l'Industrie et du Commerce