黎切雄同志(1906-1986)

黎切雄本名黎文严,1906年出生于乂安省兴原县通朗乡(现兴通乡)同通村。他出生于一个具有爱国传统的家庭。他的父亲黎伯氏是潘廷锋领导的兴原地区反法起义的积极参与者之一。

19世纪末20世纪初,响应咸宜国王钦王诏令,反法殖民运动在义安、河静两省蓬勃发展。他的家乡雄原是众多参加钦王运动的人士之一。钦王运动被法国殖民者镇压后,义静的爱国学者,如单山吴光、邓嗣敬、邓树华等,纷纷前往暹罗建立根据地,等待回国发展。他们在暹罗建造了沙洲营,建立经济基地,练习武术。之后,他们又从那里选拔爱国青年,为革命做准备。义静青年出国留学运动蓬勃发展。黎文严的家乡兴原,有一位来自富舍村的武仲岱(又名月岱),他的家人在暹罗。在父亲的鼓励下,1923年秋,黎文严和其他12人跟随武仲岱前往暹罗。同行的还有黎辉团(又名黎鸿峰)和他的朋友范岱(又名范鸿泰)。

临行前,父亲给他改名为黎如冯(意为家庭和祖国的希望)。一行人从富舍村出发,经香山、老挝,到达暹罗。这是一次艰难困苦的旅程。黎如冯和朋友们到达后,住在姑底(即当殊花)的厝礁。他和朋友们一边学习中文,一边打工,等待着去广州(中国)的机会。因为没有足够的钱去广州,黎如冯只好留在厝礁。在他之前,黎鸿峰、黎鸿山、范大和黎光达都去了广州。1924年6月,范鸿泰在广州投下沙田炸弹,暗杀麦兰总督,引起整个印度支那的轰动。1924年底,他和张文灵去了广州。他们秘密前往曼谷乘船到香港,再从香港乘独木舟到广州。也正是在此时,阮爱国同志从苏联来到广州,肩负着共产国际赋予的重任:建设东南亚的工人运动和共产主义运动。他还向农民国际负责亚洲农民运动。1925年5月,阮爱国同志以广州“三三舍”组织为基础,成立了“越南革命青年协会”,简称“青年协会”。

在广州短暂停留后,黎如冯结识了李水(化名阮爱国)同志。李水同志介绍他和刘国龙到“农民运动”学习班和“教育组”学习汉语。李水同志介绍黎如冯和张文灵到黄浦军校学习。在军校学习一个月后,黎如冯和军校其他学生参加了在越中边境崂崂西剿匪的战斗。1925年10月,李水同志接纳他加入“共产主义青年团”(越南革命青年协会内部的一个秘密组织);李水同志改名为黎国冯(意为“永远铭记祖国,祖国对他充满希望”)。

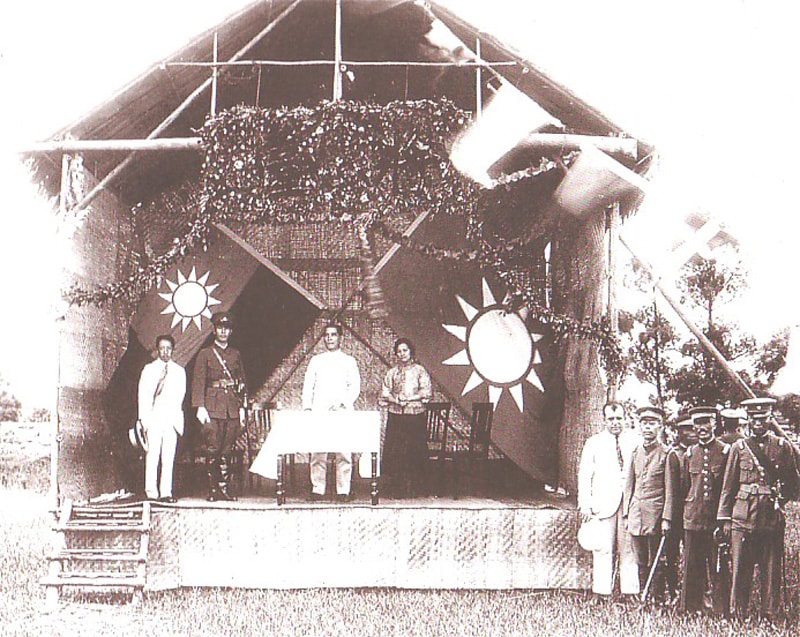

黄埔军校是应孙中山政府向苏联政府提出的请求而建立的。苏联政府批准向孙中山革命政府提供200万墨西哥元的经费援助,并派鲍罗廷出任孙中山的政治顾问。学校建于西江黄埔岛上,距广州25公里。1924年6月5日,学校举行了落成典礼。这是当时一所规模较大的军事学校,由苏联的俄国军事顾问负责训练。学校除了步兵学校外,还开设了炮兵、工程兵、通信等专业。后来,学校还承担了培养政治干部的任务,为孙中山政府的国民革命军培养骨干军官。学校校长是蒋介石,校长是李济深。学校按照苏联红军的模式组织,由苏联军事专家负责训练。阮爱国同志也曾任该校政治讲师。1924年至1927年,在该校就读的学生中,越南学生有30多人(据该校培训教师艾特列·帕诺普(AI Tre Re Panop)同志记录)。但据黎切雄同志记载:“黄浦军校的越南学生人数超过200人”(“永远感谢此人”。黎切雄回忆录,摘自《来源》。河内文学出版社,1975年,第286页)。

黎国翁所在的班有8名越南人,他自己读步兵班,3人读炮兵班,其余的则在其他科系。他之后的班有200多人,涵盖所有科系。他们每月有两天乘船回广州,学习阮爱国教授的政治理论课。

1925年2月12日,孙中山逝世。1927年4月,蒋介石开始背叛孙中山“扶俄、容共、扶工农”的政策。为了实现夺取国民党领导权的阴谋,蒋介石在上海发动政变(1927年4月12日),并对革命力量进行了一系列恐怖镇压,主要打击中共根据地和各城市工人。1927年4月13日,蒋介石的得力助手李济深在广州发动政变。右翼军队摧毁了黄埔学校,黎国旺等7名同班学生和200多名隔壁班的越南学生被捕。他们把学生关押在珠江上的水上监狱一段时间后释放。他和学生们跟随学校到南京继续深造,黄埔学校毕业后,他被分配到蒋介石师部任参谋。

1927年12月11日,广州起义爆发。黎国黄和一些越南学生在黄埔学校学习,其中包括:何东茂张学伯、张文灵、吕国龙……怀着深厚的国际情怀,加入了中国共产党,共同反对反动的蒋介石。由于力量对比的巨大差异,起义失败,被蒋介石军队血腥镇压。黎国旺没有暴露,但与李水同志失去了联系。他在广州结识了何东茂同志,并被何东茂派往南京,了解接下来的200名学生的学习情况。他和吕国龙去了南京,但两人被反动的国民党逮捕了一个星期。回到广州后,他得到了李水同志的联系。这让他非常兴奋。此前,按照李水同志的计划,黎国冯从黄埔学校毕业后,将被派往苏联东方大学(以斯大林同志命名的东方劳动人民共产主义大学)继续深造。李水同志把他召到上海,并交给他一项非常重要的任务。李水同志告诉他:“你在蒋介石的军队里,这是一个优势。你和胡学林先生商量,如何把这次袭击阴谋的文件交给中国共产党。你在哪里工作,就在哪里参加、组织,要把中国革命当成越南革命。”(永远感谢他。)

计划有变,他必须应中国共产党的要求,穿上蒋介石军官的制服,去支援中国革命。由于广州起义后,中国共产党损失惨重,蒋介石正各方面准备进攻中国红军。

黎国翁明白,自己需要积累更多经验,以便以后回国报效祖国。但首先,他必须完成好党请求援助的国际任务。李水同志给他起了个代号“乌木树”(这个代号既有比喻意义,也有字面意义:他皮肤略黑,无论在什么情况下都不会腐烂,性情坚毅,像乌木树一样忠诚)。李水同志送给他一张十字形的卡片,作为与中国共产党同志联络的信号。

作为蒋介石军队的一名军官,黎国旺身兼步兵排长,深入地下,秘密地在自己指挥的部队中安插优秀人才。其中一些部队在经过训练并配备新式武器后,突然“消失”,成为中国共产党的革命军。当时,在蒋介石的军队中,逃兵被认为是小事一桩,因为逃兵越多,上级就越有机会伪造数字牟利。1928年冬,黎国旺升任连长。他的部队被派往靠近苏联边境的地方执行任务。应对方的要求,他申请调任沪宁汉铁路的铁路工作人员。在新的岗位上,他协助对方完成了许多重要任务,例如按要求运送文件和武器,有时还成功地交换和释放了政治犯。

1929年底,他回到上海与李水同志会合。广州起义后,李水同志为躲避蒋军追击,前往暹罗,经苏联返回中国。李水同志代表友党提出请求,建议黎国冯在敌后多留一段时间,以协助掌握蒋军的消息和阴谋。在上海,他被李水同志接纳加入越南共产党。

为了出色地完成任务,黎国旺不得不依靠蒋介石军中的重要人物胡学林。黎国旺到广州后就知道胡学林是一位爱国的越南人。他的父亲参加过芹王运动,后被法国人杀害,他的妻子是潘廷凤部将领单山五光的女儿,单山五光曾躲藏在暹罗建立岱溪基地,伺机而动。由于不得已,他被分配到蒋介石军总参谋部作战部工作,但他仍然深爱着祖国。他的家是越南爱国青年经常光顾的基地,在蒋介石军中享有威望,是蒋介石在陈武军事学校(日本东京)和保定学校(北京)的同班同学。蒋介石也欠何学林一个人情,因为他北伐战争时曾带兵来接应蒋介石。黎国冯拜托何学林想办法把蒋军的文件和作战计划弄进中共苏区根据地。何学林答应了,尽管他知道这极其困难和危险,会影响他的生活和家庭。当时,蒋军总参谋部直接受德国军事顾问指挥,效仿德国法西斯军队,因此,最严格、最严格的纪律仍然是档案文件的管理。下班后,所有文件都要封存,放入保险箱,任何文件都不准带回家。为了给黎国冯留文件,何学林白天要仔细阅读、背诵文件内容。晚上回家后,他还要把每一句话、每一条思路都记下来,重新绘制,并添加到家里准备好的地图上。此外,他还花费大量金钱和黄金贿赂其他军官以获取情报。胡学林偶尔会利用职务之便,视察一些即将出征的部队,核实他所读到的文件。黎国旺不得不采取内化的方式,将这些消息传递给对方。

1930年夏秋之间,中国红军不断收到重要消息:蒋军禁止沿如水江、公江运送粮食,张辉民、谭道元、刘和定等师刚刚扩充兵力、装备新武器……又如蒋介石批准进攻中共中央司令部的计划,进攻范围和目标在罗林—宜黄—黎川—水金四方区,各阶段参战部队名单……结果,蒋军对中共苏区进攻全部失败,蒋介石曾亲自指挥,在德国顾问西尔特的指导下,率领30万大军进攻红军,但全部失败。接连失败令蒋介石心灰意冷,1930年10月,他调集人力准备发动第四次总攻,但最终未能成功。此后,蒋军内部流传着“追捕内奸”的谣言。黎国冯开始被蒋介石的特务跟踪,走到哪里,哪里就有人跟着。

此时,越南义静苏维埃运动遭到血腥镇压。陈富同志(印度支那共产党总书记)落入敌手。阮爱国同志在香港被英国秘密警察抓获。1932年5月,黎洪山和阮氏明开从香港来到上海与黎国旺见面,并与他们讨论了革命形势。黎洪山患霍乱,不得不在“上海疫病医院”接受治疗,大约一个月后,他的钱花光了。黎国旺不得不带着裴海绍和阮氏明开同志到南京的胡学林家借宿。之后,他经广州一位共产党员的介绍,从南京前往香港。回到南京后,他与阮氏明开、裴海绍、陈玉丹等一同前往上海,通过张福达与中国共产党取得联系。蒋介石军队在香港和上海追捕共产党后,他受到了党中央的审讯。在与党取得联系并通过审讯后,党要求他继续留在蒋介石军队中,为党创造条件。

为了应对恶劣的形势并开展革命活动,胡学林不得不第四次举家搬迁。黎国旺等人被法国帝国主义者斥责为危险的共产主义者和上海、香港和越南之间的联络人。他们悬赏50万印度支那皮阿斯特捉拿黎国旺。但国民党内部许多人仍然认为黎国旺是胡学林的表兄,因此不敢采取行动。

1933年10月,蒋介石军队在英、法、德三国的默许下,向中国红军发起进攻,夺取了战场主动权。中国共产党和红军西撤,进行长征,直抵川甘。黎国翁从此与中国共产党失去联系。

1931年9月起,日本法西斯开始入侵中国;至1933年1月,日军已占领内蒙古、热河,并越过长城,威胁首都北京及华北地区。1937年7月,日军占领南京、上海、汉口、徐州……蒋军退至四川重庆。为了能够与友好党员进行交通和联络,黎国荣主动请缨,调任运输兵团,指挥一个负责江西—湖南—贵州路线的运输大队。

不久,他晋升为上校,并担任坦克、装甲车、运输车和技术兵驾驶员训练学校的校长。在此期间,他利用机会学习驾驶坦克,掌握各种车辆的机械原理。他相信,将来越南革命军会拥有坦克和装甲车,需要这些知识。1939年初,党派一名干部联系黎国旺,请他帮助华北地区的八路军,当时八路军缺乏枪支、弹药和医疗设备,只有他才能提供帮助。他请求去华北地区第一运输团。他立即被接受了,因为那里是一个激烈的战区。日本主力大部分集中在这个地区,蒋介石军队中没有一个将领愿意去。他被指派指挥106营,该营由8个汽车运输连组成,活动范围广泛,包括河南、山西、锦都等地……他聪明机灵、行动灵活,赢得了上级的信任,在战士中享有盛誉。在短短半年内,他向党提供了30吨武器、医疗设备和药品……供八路军抗敌作战。

1940年夏,黎国冯接到组织上的命令,要求他离开蒋介石的队伍,去接受新的任务。第一封信来自冯志坚同志;第二封信来自一位自称“Vuong”的作家,寄给了“乌木树”。由此,他与阮爱国同志取得了联系。他非常高兴。他请求岳父胡学林先生以身体状况不佳为由,将他调往华南(他于1937年成为胡学林的女婿)。从华北到华南的路途非常艰难。有一次,他差点被中国游击队以叛徒嫌疑逮捕(他后来被查出是蒋介石军队的上校),差点被枪杀。在山西省被关押了一段时间,并多次审讯后,他被释放并返回桂林。在这里,他结识了阮爱国同志。他向阮爱国同志汇报了自己在国民党总参谋部的活动,并与胡学林先生一起收集了蒋介石绝密计划的情报。他被阮爱国同志派回国,接受新的工作。

1931年底,黎国冯在北坡受阮爱国同志指派,与黎光波同志共同组建了一支12人的越盟游击队。黎光波同志任队长,黄森同志任副队长,黎国冯同志兼任政治委员兼党支部书记。第一支越南游击队就此成立。该队的任务如下:

- 保护机构和员工

- 武装宣传

- 特殊沟通

- 军事任务

——成为今后武装力量、半武装力量建设的核心。

据黎光波同志回忆:“1941年四季度初,黎廷(又名黎切兴)同志从中国回来,到北坡见胡伯伯。胡伯伯说:‘同志,你留在这里,先研究一下各方面情况,再商量工作。’”从此,黎切兴同志就留在这里和我们一起工作。我心想,胡伯伯让黎切兴同志留下来,肯定是别有用心,因为冯志坚同志牺牲后,北坡就只有黎切兴同志了,他是唯一一个在黄河军校接受过正规、基础、系统军事训练的人。一天下午,我和黎切兴像往常一样坐在一起讨论工作,胡伯伯来了。他告诉我们:“越盟运动越发展,敌人就越有办法对付它……现在这里有一些枪……每个人都分散在不同的地方……因此,黎定同志和黎光伯同志应该一起讨论如何组织武装部队。你们同志们制定计划然后汇报。”……我和黎定先生都同意的选拔标准是首先选择忠于革命、勇敢、身体健康、有枪并且经过现实考验的人。我们立即从南光(中国广西省静西)参加学习班的 43 个人中选出了 Bang Giang、Duc Thanh、Be Son Cuong、The An 同志。所以,包括我、Hung 先生和 Sam 先生在内,只有 7 个人。作为当地人,我已经在这一带工作了很长时间,给每个人提名,然后和 Hung 先生一起挑选了另外 5 个人加入团队。这样,北波第一支武装队伍就有12人,其中包括一位名叫农氏忠的女同志”(黎光波同志回忆录,《军史研究》1984年12月)。

胡伯伯出席了该队的成立仪式并亲自起草了该队建设和运作的十条纪律规则和原则。该队设有由6名同志组成的党支部,黎国旺同志任书记。

日本发动反法政变(1945年3月9日)后,黎国冯率领武装部队,带领人民夺取了谅山省纳森、同登、塔溪等地的政权,缴获了数千件敌方武器,装备了革命的第一批部队。

1945年10月,胡伯伯任命黎国旺同志为第四区司令员,胡同茂同志为政治委员,黄田同志为参谋长,陈文光同志为政治部主任。

八月革命成功后,年轻的越南民主共和国不得不承受内外敌人的压力。在北方,二十万蒋介石军队假借盟军之名进驻越南,以解除日军武装。在南方,数万法国远征军躲藏在英军的阴影下卷土重来,密谋再次入侵我国。1946年3月6日,《初步协议》签署。根据协议附件,我国政府必须组织“接待军”接替蒋介石军队,监督其撤退,并迫使法国切实履行已签署的协议。而为了使蒋介石军队“体面撤退”,法军必须在行为举止上予以尊重,在与蒋介石军队联络时,我国总司令也必须佩戴与其司令官相应的上将军衔。越共中央和胡伯伯推选黎国翁为“迎击军”总司令,授予将军衔。当时,他担任四区司令。陪同他前往中央委员会的是陈文光同志。胡伯伯给他起了个新名字——黎切雄,希望他“钢铁般的”和“英雄般的”品质在新的抗法战争中得到发扬。陈文光同志担任“迎击军”的政治委员。

根据1946年9月24日第185号法令,他被授予越南人民军首任少将军衔。直到两年后的1948年5月28日,我党和国家才在越北抗日根据地正式举行授衔仪式,向我军多位骨干同志授予上将、上校军衔。

黎切雄同志和陈文光同志在抗法战争中出色地完成了“接待军”总司令的使命后,于1946年11月被调任为第四联区司令员兼政委。阮山同志接替黎切雄同志后,黎切雄同志进入中央委员会。1948年,黎切雄少将被任命为该军第一任总监,兼任宣传部长和陈国俊陆军学校校长。

1948年春,法军在进攻越北根据地的战役中惨败,被迫放弃速战速决的战略,转而进行持久战,实行总体战,实施“以战争养战争,以越南人打越南人”的方针。我方武装力量得到锻炼和发展,敌我力量对比已发生有利于我方的变化。然而,我方正规军和民兵力量不足,无法进行大规模作战和破坏。因此,培养和训练指挥员成为党和国家高度重视的迫切任务。陈国俊学校正是在这样的背景下成立的。

这是我军在战争初期为保卫祖国、解放民族而开办的第一个长期正规训练班,训练过程充满艰辛。训练学校设在平定、新强、国山、丛河等安全区。黎切雄同志把全部精力投入到新的任务中,培养优秀学生为新的战争服务。学校教职工对黎切雄同志的感情很深,视他为陈国俊军家中的长兄。他是一位极其严厉的哥哥,对违反校规的同学毫不留情;同时,他也是一位非常慈爱的哥哥,照顾大家的饮食和睡眠。无论风雨如何,黎切雄同志从不缺席训练场和校外活动。他以身作则,发挥表率作用,带动广大干部学生奋力拼搏,以“只进不退”的决心,克服一切艰难险阻,出色地完成各项任务。

奠边府战役开始后,黎切雄同志被派去参加战役指挥。

1956年,炮兵成立,黎切雄同志任炮兵司令。1957年2月18日,炮兵军官学校成立,黎切雄同志兼任校长。当时,学校设施简陋,校舍只能依靠驻扎在山西省通机场附近金大坪房区的63团旧营房。此外,为了赶上开学,学校还必须增建茅草屋、竹林和芦苇。新任教职员工在中国郑州接受培训。许多学生必须进一步学习,巩固文化知识,才能掌握炮兵技能。

由于住宿地点距离训练地点较远,教员们每天都住在山西镇的城堡里,然后骑自行车前往金大训练和上课。当时训练课程尚未制定,专业军官也十分匮乏……这真是艰苦卓绝。然而,黎切雄同志和学校克服了一切困难,出色地完成了任务。他经常被干部们亲切地称为“赛先生”,因为他一直致力于建设一支正规军,战术娴熟,纪律严明。

他常说:学校要抓基础训练,基础训练做好了,理论掌握了,动作掌握了,做好了,才能让学生在实战中更好地运用。

1963年,应党中央的要求,黎切雄同志转入外交工作,出任越南民主共和国驻朝鲜民主主义人民共和国特命全权代表(1963-1970年)。当时,南方人民反抗美帝国主义的斗争蓬勃发展。越南与朝鲜的外交关系日益良好。尽管面临重重困难,我们的朋友们仍然向我提供了武器和作战装备,为我抗美战争取得彻底胜利做出了贡献。

1970年,黎切雄同志回国,担任CP48副组长、中央外事委员会副组长直至退休。

帮助黎切雄同志克服一切艰难困苦,圆满完成上级交给的任务,不能不提到他的终身伴侣。在共同协助中国共产党工作的岁月中,胡学林先生十分疼爱黎国凤,并为自己的长女胡蝶兰选定了未来的女婿。1937年,黎国凤和胡蝶兰的婚礼在刚参加完共产党第五次国际代表大会归来的黎鸿峰同志的出席下举行。此时的胡蝶兰17岁。高中毕业后,胡蝶兰在湖南省养蚕公司当工人。这一时期,在中国,农村、城市青年和进步知识分子纷纷离开蒋介石的白区,奔赴共产党在奠安的革命根据地。在延安,她被派往共产党在陕西甘宁根据地举办的陕西工人大学学习。胡以优异的成绩毕业后在根据地服务,后来加入中国共产党。1938年至1941年在根据地的生活极其艰苦,气候恶劣,饮食简陋。胡以兰患上了肺炎,这在当时是不治之症。当时,黎国旺正在外援,两人相处的时间很少。1941年,我党组织计划派胡以兰去河内做华侨,但当时党在越南的根据地正遭受严重的恐怖袭击,她无法回国。1946年6月,胡以兰和母亲、妹妹胡茂拉受到我政府代表的欢迎,与家人团聚。胡雪澜先生1943年因病在重庆逝世。

1947年10月,胡蝶兰因肺结核复发,在丈夫的家乡去世,终年27岁,她辛苦建立家庭十年,却从未成为母亲。

黎切雄的第二任妻子是军医阮雪梅。阮雪梅女士生于1924年,曾就读于河内同庆学校。1945年,她毕业于河内医药大学妇产科,并在首都青年运动初期积极参与革命活动。1948年,她嫁给了黎切雄少将。虽然身为将军夫人,但她依然勤于工作,跋山涉水,履行军医的职责。她曾跟随陈国俊军校前往中国云南,为学生们诊治。她一直在军队服役直至退役。

1986年,黎切雄同志逝世,享年80岁,葬于河内梅迪公墓。