电影《阿福的妻子》改编自男作家苏怀的短篇小说原著,电影《宝的故事》改编自女作家杜碧水的小说《石墙后的口琴》。两部电影均由男性导演执导,他们均为京族人,而非苗族人。因此,影片中虽然有一些日常细节,却蕴含着摄制组可能未曾意识到的文化内涵,无意中扭曲了苗族文化中男女的地位。

在短篇小说《阿福的妻子》中,作家苏怀将一首关于春节抛包子的民歌翻译如下:“你扔球,我接不住…我不爱你了,蛋掉了……”

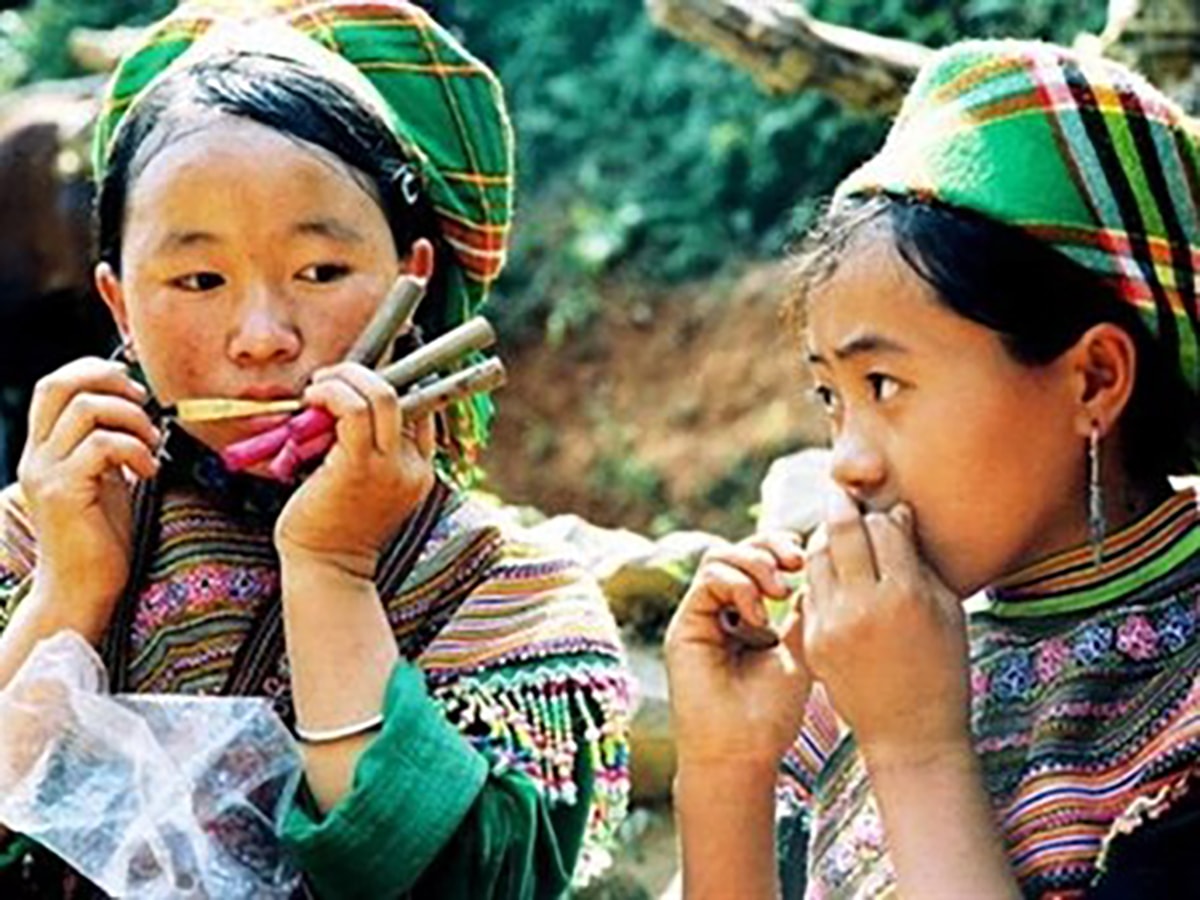

正如上一篇关于蒙族文化背景的文章所述,包是女孩们的专属,由女孩们自己缝制,或由她们的母亲用缝纫刺绣季节的碎布缝制,用于春节前的传统服饰。节日期间,女孩们会手捧包,主动地向她们想结识的男孩抛去。无论男孩是否喜欢她们,她们都有责任把包抛回去。当然,女孩主动抛出的包,很少会接不住。至于男孩们,如果想在春节玩抛包游戏,他们需要展现出如何吸引女孩的目光,或者主动邀请女孩一起抛包。即使男生主动邀请女生玩“包”,女生也是包的主人,有权拒绝,不把包扔给他。所以,如果女生不爱他,男生很难把包扔回去,也很难继续说“你没接住包,包就掉下来了”。通过“包”,女生展现了细致、细心、勤奋、灵巧,最重要的是,展现了女生在恋爱中的主动性。

因此,为了体现春节抛包的主动性,这首民歌应该翻译为:“我扔球,你接不住”…你不爱我了,蛋已经掉了……”

这种对《nem pao》中男性和女性角色的误解,可能源于将代词从蒙语翻译成越南语,而蒙语原文应该是这样的:

“Kuv laim pov tuaj,koj tsi txais

Koj tsis nyiam,pov rog lawm。”

值得注意的是,蒙族人称谓时主要使用两个人称代词。kuv(cu)指主动说话的人,koj(cò)指代对方,无论交谈双方的职位和社会地位如何。kuv-koj 的称呼方式与京族人的多人称代词称呼截然不同。在京族语言中,根据社会地位,必须使用相应的人称代词,例如父子、兄弟、姐妹、叔叔/姑母/祖父/祖母/姑母/姨父/叔叔……侄女……

在春节的背景下,Kuv-koj 是指男人和女人之间的行为,而在春节的包子果的背景下,是否应该将 kuv 翻译为 em,将 koj 翻译为 anh,而不是像作家 To Hoai 那样反过来呢?

在原著《石墙后的口弦》中,女作家杜碧翠选择以石墙后的口弦为意象,讲述帕奥和帕奥母亲的故事,体现了对当地文化的敏锐触觉。在蒙族文化中,口弦通常与女性联系在一起,而笛子则与男性联系在一起。当男孩和女孩彼此产生感情时,男孩会通过笛子表达自己的情感,女孩则会通过口弦表达自己的思绪。这是一种双方都主动付出、彼此接受的关系,而非完全单向的。作品中的口弦也如同故事中女主角的自我叙述。石墙的意象巧妙地展现了它,它不仅让观众联想到河江石板高原上的蒙族人,也展现了现实和社会对故事人物的种种阻碍。

遗憾的是,在拍摄《包氏传》(2006)时,影片完全忽略了女主角包氏与口琴音色相关的细节,反而更多地被男主角朱氏的笛声所吸引。或许是摄制组在后勤方面遇到了问题,无法找到合适的方式展现口琴音色,最终不得不用笛声来代替。然而,仅仅改变这个小小的形象,就可能彻底影响了故事的质量,原本以口琴音色展现女主角包氏的故事,最终被男主角朱氏的笛声所取代。当让宝的恋人朱氏和宝老母亲的恋人朱氏父亲吹笛子时,音乐就变成了只属于男性的音乐,宝完全被朱氏的笛子吸引,宝老母亲被朱氏父亲的笛子吸引,从而展现出依附于男性的女性形象,即使在欣赏、演奏音乐、表达个人情感等非常私密的行为时,她们也没有主动性。

电影《包的故事》(2006)塑造了试图摆脱男权社会统治的女性角色,让包、包的老母亲、包的生母等所有女性主角都找到了人生的真爱,展现了剧组的女性主义思想。然而,将口弦琴音色改为笛音的细节,在文化层面上弱化了这种女性主义精神。

综上所述,对文化语境的误解,导致两部影片都通过带有偏见的性别权力视角来呈现文化,将一种对女性情感主动性有一定暗示的文化,完全变成了一种由男性主导的再造文化。