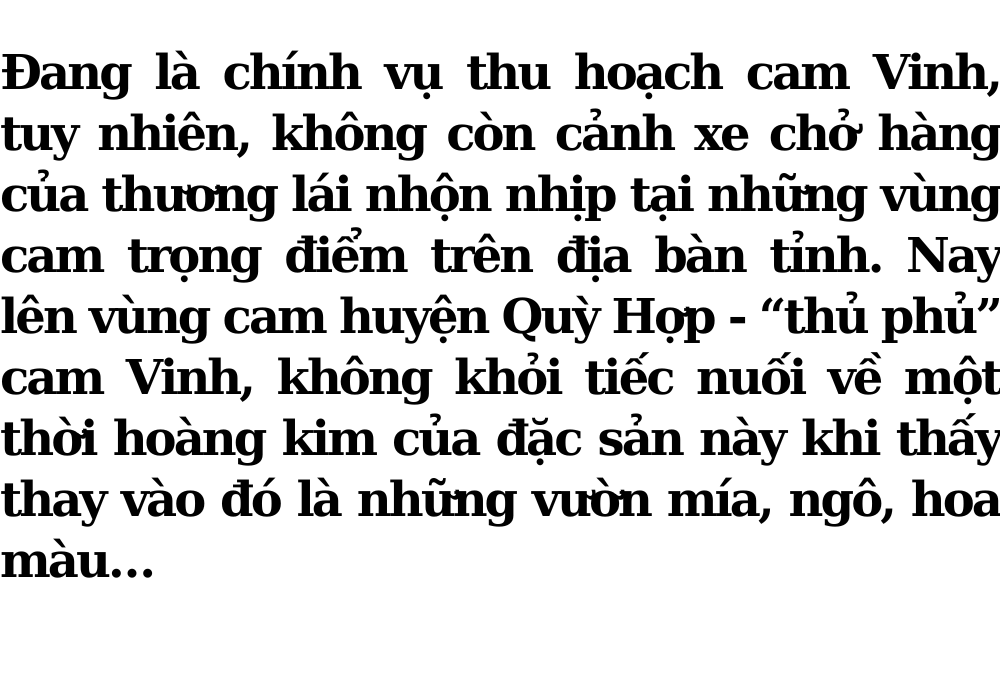

De retour dans le district de Quy Hop, « capitale des oranges de Vinh », en ce début d'année, l'image des vastes orangeraies croulant sous les fruits a disparu. Fini l'effervescence des commerces et le ballet incessant des visiteurs venus admirer les orangeraies ; place aux collines de canne à sucre et de maïs, où l'on aperçoit çà et là quelques mandariniers PQ commençant à porter leurs fruits. Difficile d'imaginer que cette région fut jadis la plus importante zone de culture d'oranges de Vinh de la province. Si, autrefois, Quy Hop, « capitale des oranges de Vinh », comptait près de 3 000 hectares d'orangers, il n'en reste aujourd'hui qu'un peu plus de 200, concentrés dans les communes de Minh Hop et Nghia Xuan, soit une diminution de 90 %. Les agriculteurs se sont reconvertis dans la culture de la canne à sucre, du maïs, d'autres céréales, des haricots, du manioc, etc.

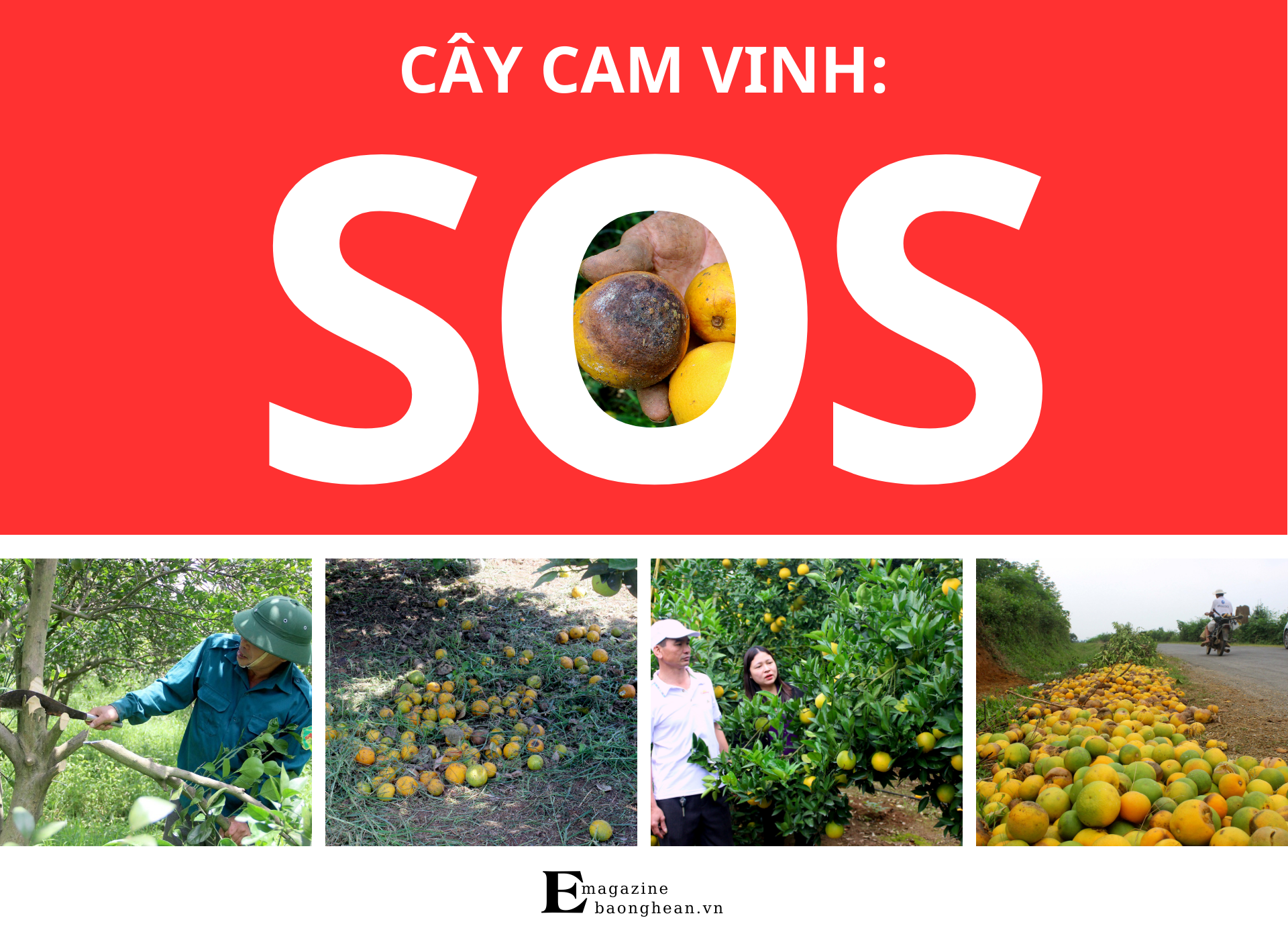

En visitant quelques orangeraies restantes dans le district de Quy Hop, j'ai constaté que les orangers étaient délabrés, laissés à l'abandon. Leurs fruits, verts et jaunes, étaient entremêlés, couverts de piqûres d'insectes et avaient un goût acide. Des oranges jonchaient le sol, mais le propriétaire ne se donnait pas la peine de les ramasser. Non loin de là, certains orangers, coupés depuis longtemps, étaient desséchés.

M. Nguyen Dinh Phong, l'un des rares à conserver une orangeraie dans la commune de Minh Hop, district de Quy Hop, a déclaré : « Ma famille cultive des oranges depuis des décennies. À son apogée, il y avait près de 500 arbres. Aujourd'hui, nous devons les abattre ; il n'en reste qu'une centaine. Les oranges ne sont plus productives ni de bonne qualité, et plus nous investissons, plus nous perdons. D'ici la fin de l'année, je devrai peut-être me reconvertir dans d'autres cultures. C'est une décision très difficile à prendre, car les oranges sont une culture que j'ai pratiquée pendant longtemps et qui m'a enrichi, mais je dois malgré tout m'y résoudre. »

Le hameau de Minh Ho est le principal producteur d'oranges de la commune de Minh Hop. Autrefois, des centaines de familles cultivaient des oranges dans la région ; beaucoup possédaient 2 à 3 hectares, les plus petites parcelles ne faisant que quelques centaines de mètres carrés. Cependant, aujourd'hui, près de 90 % des orangeraies ont été converties à d'autres cultures. Se remémorant cet âge d'or, le chef du hameau, Ngo Van Hien, ne pouvait s'empêcher d'être nostalgique : « Avant 2018, les oranges étaient abondantes chaque année. Chaque hectare produisait 20 à 30 tonnes de fruits, et tout était consommé dès la récolte. On peut dire qu'aucune culture n'avait jamais été aussi rentable. À cette époque, il n'était pas rare de gagner des milliards grâce à la culture des oranges dans cette région. »

À son apogée, la commune de Minh Hop comptait jusqu'à 1 700 hectares d'orangers Xa Doai, soit plus de 50 % de la superficie cultivée en orangers du district de Quy Hop. Cependant, aujourd'hui, la commune ne compte plus qu'environ 160 hectares d'agrumes, dont 40 hectares d'orangers. Mme Dinh Thi Kim Chau, présidente du Comité populaire de la commune, a déclaré : « Le reste de la superficie est principalement composé d'orangers de faible qualité, laissés à l'abandon et qui disparaîtront progressivement. Il est probable que la superficie cultivée en orangers ne se rétablisse pas avant 2030. »

Non seulement dans le district de Quy Hop, mais aussi dans d'autres régions productrices d'oranges de la province, comme Con Cuong, Nghia Dan et Tan Ky, ces dernières années, la superficie des orangeraies touchée par les ravageurs et la dégradation a augmenté, contraignant les agriculteurs à les arracher. Selon les statistiques du district de Nghia Dan, il y a environ cinq ans, le district comptait plus de 1 000 hectares d'orangers ; fin 2023, il n'en restait plus que 117 hectares. M. Lam Van Thang, chef du département de l'agriculture et du développement rural du district de Nghia Dan, a déclaré : « Les habitants se sont tournés vers la culture d'autres arbres fruitiers, principalement le goyavier (environ 450 hectares), le reste étant consacré à la canne à sucre, aux mandarines PQ et au maïs… Bien que les revenus ne soient pas aussi élevés que ceux des orangers, cette rotation des cultures est indispensable pour régénérer les sols et lutter contre les agents pathogènes. »

Dans le district de Con Cuong, la superficie cultivée en orangers a également diminué de 50 %, passant de 447 hectares à seulement 227 hectares, répartis entre les communes de Yen Khe, Bong Khe et Chi Khe, ainsi que la ferme d'orangers Thien Son dans la commune de Mon Son. Le district de Con Cuong recommande également la rotation des cultures, la replantation d'orangers n'étant envisagée qu'après un cycle de 4 à 5 ans. Pour les ménages et les entreprises qui continuent à cultiver des orangers, le district encourage uniquement les pratiques adaptées et les techniques appropriées, sans toutefois encourager une généralisation de cette culture.

Le déclin des oranges de Vinh attriste beaucoup de monde. Les autorités locales et les producteurs d'oranges expliquent ce déclin progressif par de multiples raisons.

Entre 2017 et 2019, des orangeraies du district de Quy Hop ont commencé à pourrir et à tomber. À cette époque, de nombreuses tempêtes ont frappé la région, et la plupart des gens ont cru que les orangers étaient tombés à cause des inondations. Cependant, par la suite, les orangers situés en altitude ont également été touchés. Progressivement, l'abattage des orangers s'est généralisé, conséquence inévitable de la baisse de leur rentabilité. Les quelques orangeraies restantes ont été abandonnées, faute d'entretien.

L'une des principales causes de l'échec de la culture des oranges à Phu Quy est la plantation massive d'orangers, bien au-delà des plans établis. Lorsque les récoltes étaient abondantes et les prix attractifs, la concurrence s'est intensifiée, les agriculteurs sacrifiant d'autres cultures pour planter des orangers. Par exemple, la commune de Minh Hop (Quy Hop) disposait de plus de 600 hectares de terres propices à la culture des orangers, mais lors des années de forte production, la superficie réellement cultivée a triplé, atteignant près de 1 700 hectares. La plantation d'orangers s'est faite de manière spontanée, au gré des expériences, sans méthode concertée. De nombreux jardins familiaux n'étaient pas adaptés aux exigences des orangers en termes de sol. Les anciennes zones, fortement infestées de ravageurs et de maladies, étaient mêlées aux nouvelles plantations, favorisant ainsi la propagation des ravageurs et des maladies. La lutte contre ces maladies s'en est trouvée compliquée, entraînant la destruction de nouvelles orangeraies et l'expansion rapide des zones dégradées.

La plantation généralisée et spontanée d'orangers a engendré de nombreuses conséquences sur les surfaces cultivées, les variétés, les investissements en entretien, etc. Selon M. Nguyen Tien Duc, directeur du Département provincial de la culture et de la protection des végétaux, la première cause de la dégradation de la qualité des orangeraies réside dans le fait que la qualité des variétés initialement plantées n'est pas garantie, certaines d'entre elles s'étant dégradées. Une enquête du Département des sciences et technologies révèle que plus de 60 % des plants d'orangers de la province sont achetés auprès d'établissements relevant d'organismes spécialisés, sans qu'aucun certificat de bonne santé ni autre document légal ne soit fourni à la livraison ; environ 20 % proviennent de variétés importées du marché et près de 20 % sont sélectionnés par des particuliers dans leurs jardins pour le greffage ou le bouturage. Dans toute la région, il n'existe ni plants mères ni vergers, et les entreprises privées de production de plants utilisent principalement des greffes issues de vergers présentant des signes de dégradation et d'infestation parasitaire. Par conséquent, les plants sont de piètre qualité, d'une pureté et d'une origine incertaines. Après 3 à 5 ans de plantation, les orangers commencent à présenter des signes de jaunissement des feuilles et de pourriture des racines...

Selon les experts en protection des végétaux, le déclin actuel des orangers dans la province est également largement dû aux maladies. Plus précisément, les maladies génétiques ou transmissibles par les variétés, telles que le jaunissement, la pourriture des racines et le mildiou, sont considérées comme les principales causes de ce déclin. Ces maladies sont dangereuses, très difficiles à prévenir et entraînent un mauvais développement des orangers, ainsi qu'une baisse de la productivité et de la qualité des fruits. D'après l'étude, on dénombre 46 espèces de ravageurs et d'araignées, et 36 espèces d'ennemis naturels sur les orangers. Parmi les principaux ravageurs, on trouve les mouches des fruits, les suceurs de fruits, les mineuses et les tétranyques. De plus, on compte 11 espèces de maladies, dont les trois plus fréquentes sont le jaunissement, la pourriture des racines, le jaunissement et la pourriture brune.

D'après des enquêtes de terrain, les producteurs d'oranges possèdent peu de connaissances sur les techniques de plantation et d'entretien des orangers. Ils se forment principalement par eux-mêmes, en s'appuyant sur l'expérience de leurs anciennes plantations ; leurs connaissances restent toutefois superficielles. Si certains propriétaires de grandes orangeraies maîtrisent les techniques ou font appel à des experts, cela reste très rare. « La plupart des producteurs d'oranges abusent des produits chimiques, avec de nombreux arrosages et pulvérisations (environ 15 à 20 fois par an), sans se soucier de l'utilisation de produits biologiques et de pesticides biologiques. Ces abus et ces usages inappropriés ont détruit les micro-organismes bénéfiques du sol et les prédateurs naturels, sans aucune mesure de régénération des écosystèmes. De plus, l'utilisation massive d'engrais inorganiques, d'engrais foliaires et d'herbicides en début de culture, associée à un faible recours aux engrais organiques, a appauvri le sol en humus et l'a rendu inerte », explique M. Nguyen Tien Duc.

Concernant ce problème, selon M. Nguyen Vinh Quang, vice-président du comité populaire de la commune de Minh Hop : les oranges étant la principale source de revenus, face aux symptômes de maladies, les habitants sont désemparés et cherchent à les éliminer rapidement sans se soucier du type de produit ni de son origine. Ils pulvérisent des produits non pas en suivant les recommandations, mais en se basant principalement sur leur propre jugement. De ce fait, les orangeraies malades ne sont pas seulement incapables d’éradiquer les parasites, mais les orangers perdent également leur résistance, leur croissance est ralentie, ils flétrissent, perdent de plus en plus de fruits et le sol s’appauvrit.

Ces dernières années, la faiblesse des prix des oranges a rendu les investissements dans la production non rentables. Or, les orangers sont exigeants en nutriments, sensibles à de nombreuses maladies qu'il convient de prévenir, et constituent des arbres coûteux nécessitant d'importants investissements pour atteindre une productivité et une qualité élevées. Un manque d'investissement, voire un investissement insuffisant, entraîne donc une dégradation et un déclin importants de la production. Par conséquent, l'incapacité ou la faiblesse des investissements dans l'agriculture intensive par les producteurs d'oranges est l'une des principales causes de ce déclin. En 2018, la superficie totale consacrée aux orangers dans la province de Nghệ An atteignait plus de 5 046 hectares et a progressivement diminué au fil des ans. De 2019 à aujourd'hui, elle n'est plus que de 1 650 hectares. Dans certains districts, comme Quy Hop, la superficie est passée de 2 400 hectares à 105 hectares, et dans Nghệa Dan, de 1 200 hectares à 179 hectares.

De manière inquiétante, dans la plupart des localités, des signes de dégénérescence apparaissent dès la phase de construction initiale, alors que les orangers n'entrent en phase de vieillissement qu'après 12 ans. À ce jour, la superficie des orangers dégradés a atteint plus de 943 hectares, soit près de 45 % du total des plus de 1 650 hectares d'orangers existants.