Ученые «закроют солнце» с весны 2019 года, чтобы спасти Землю

Хотя потенциальные негативные последствия еще полностью не охарактеризованы, возможность контроля температуры Земли путем распыления мелких частиц в стратосфере является привлекательным решением из-за стоимости реализации.

Группа учёных Гарвардского университета планирует бороться с изменением климата с помощью геоинженерии, блокируя солнечный свет. Эта концепция существует уже несколько десятилетий, но впервые исследователи фактически блокируют солнечный свет, чтобы спасти Землю.

|

Ученые «закроют Солнце» с весны 2019 года, чтобы спасти Землю. |

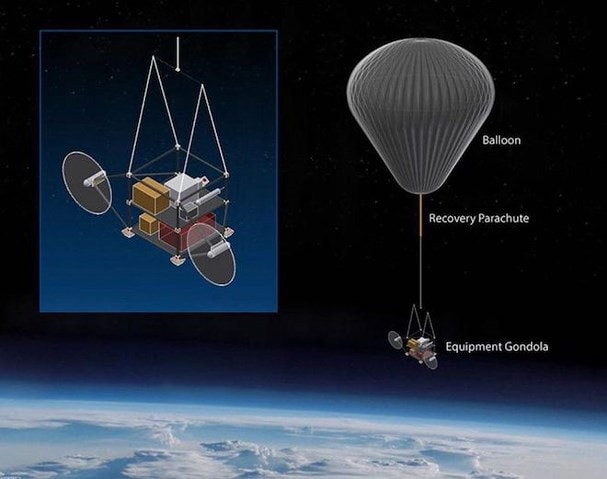

В рамках проекта под названием «Эксперимент по контролируемым возмущениям в стратосфере» (SCoPEx) будет выделено 3 миллиона долларов на тестирование модели. Для этого будет запущен воздушный шар, способный подняться на высоту 20 километров над юго-западом США. После установки шар будет высвобождать мельчайшие частицы карбоната кальция. Запуск планируется осуществить уже весной 2019 года.

Эксперимент был основан на исследовании влияния крупных вулканических извержений на температуру планеты. В 1991 году произошло извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах, в результате которого в стратосферу было выброшено 20 миллионов тонн диоксида серы. Диоксид серы образовал защитный слой вокруг стратосферы Земли, охладив всю планету на 0,5°C примерно за полтора года.

Поскольку учёные, государственные учреждения по всему миру и экологические организации всё больше озабочены сокращением выбросов парниковых газов и сдерживанием изменения климата, идея геоинженерии как решения становится всё более приемлемой. Конечная цель — снижение глобального потепления, что может быть достигнуто путём сокращения выбросов парниковых газов и поглощения CO2.2из атмосферы или ограничить количество солнечного света, достигающего поверхности Земли.

Первые два подхода активно обсуждаются и реализуются в разной степени. Недавнее обязательство стран «Большой двадцатки» (единственным воздержавшимся являются США) заключается в принятии мер по устранению источника проблемы путем сокращения выбросов парниковых газов. Поглощение CO22из атмосферы и улавливание его в земной коре называется секвестрацией CO2.2, были развернуты. Например, компания Royal Dutch Shell сотрудничала с правительствами Канады и Австралии в строительстве крупных установок по улавливанию углерода.

Третий метод, блокирование солнечного света, десятилетиями вызывал споры в научном сообществе. Суть спора в том, что никто не может предсказать последствия блокировки части солнечного света.

Снижение глобальной температуры очевидно и идет по плану, однако остаются вопросы о том, какое влияние это окажет на количество осадков, озоновый слой и урожайность сельскохозяйственных культур в мире.

|

Группа ученых Гарвардского университета разработает решение по выбросу карбоната кальция в стратосферу. |

Именно поэтому команда Гарварда планирует распылить мельчайшие частицы мела (карбоната кальция) в стратосфере в рамках контролируемого эксперимента. Компьютерные модели пока не могут дать точного прогноза последствий этого метода. Благодаря частичному финансированию со стороны соучредителя Microsoft Билла Гейтса, команда Гарварда начнёт искать ответы на оставшиеся вопросы уже весной 2019 года.

Хотя потенциальные негативные последствия ещё не полностью изучены, возможность контроля температуры Земли путём впрыскивания мелких частиц в стратосферу является привлекательным решением ввиду стоимости реализации. В недавнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) подсчитано, что непрерывный выброс частиц в стратосферу может компенсировать потепление на 1,5°C при затратах всего от 1 до 10 миллиардов долларов в год.

Если сравнить эти затраты с сокращением потребления ископаемого топлива или глобальным поглощением углерода, этот подход становится весьма привлекательным. Поэтому учёные, государственные учреждения и независимые спонсоры этой технологии должны сопоставить эффективность и отсутствие затрат с потенциальными рисками для мировых урожаев, погодных условий и засухи. В конечном счёте, единственный способ полностью охарактеризовать риски — это реальные эксперименты, подобные тем, что проводит группа из Гарварда.

.jpg)