未来十年值得期待的五种电动汽车电池技术

目前的研究重点仍然是锂离子电池:磷酸铁锂(LFP)降低了成本;高镍含量提高了能量密度;干电极和电池到电池组(Cell-to-Pack)技术降低了成本;硅负极有望实现6-10分钟的快速充电。钠离子电池和固态电池的生产仍然存在问题。

关于“电池技术突破”的说法层出不穷,但真正走出实验室、应用于电动汽车的技术却寥寥无几。IDTechEx 的 Pranav Jaswani 和彭博新能源财经的 Evelina Stoikou 等专家告诉《连线》杂志,一些小的、恰到好处的改进就能带来巨大的改变,但由于安全要求、生产验证和财务可行性等因素,这些改进往往需要数年时间才能实现。

锂离子电池仍然是电动汽车时代的基石。

迄今为止,最大的突破都集中在锂离子电池上。“锂离子电池技术已经非常成熟,”伊芙琳娜·斯托伊库说道;投资规模和现有的供应链使得其他化学体系在未来十年内难以赶上。即便如此,普拉纳夫·贾斯瓦尼表示,哪怕只是改变一下电池的成分或工艺,就能增加约50英里的续航里程,或者大幅降低制造成本,从而降低汽车的价格。

五个步骤,就能带来真正的改变

LFP:削减成本,保持稳定

值得关注的原因:磷酸铁锂电池(LFP)使用铁和磷酸盐代替昂贵且难以开采的镍和钴。LFP电池更稳定,在多次循环后性能衰减更慢。

潜在结果:降低电池成本和汽车价格——在电动汽车与汽油车竞争的时代,这一点尤为重要。磷酸铁锂电池在中国已经很普及,预计未来几年将扩展到欧洲和美国。

挑战:与其他方案相比,能量密度较低,单块电池组的续航里程较短。

NMC合金中镍含量高:射程更远,钴含量更低。

值得关注的原因:提高锂镍锰钴电池中的镍含量可以提高能量密度,在不增加尺寸/重量的情况下延长续航里程。同时,还可以减少钴的使用——钴是一种价格昂贵且在伦理方面存在争议的金属。

挑战:稳定性降低,开裂或爆炸风险增加,需要更严格的设计和热控制,导致成本增加。更适合高端电动汽车。

干电极工艺:减少溶剂用量,提高生产效率

值得关注的原因:干电极技术无需将材料与溶剂混合后再进行干燥,而是在涂覆和轧制前混合干粉。减少溶剂的使用降低了环境、健康和安全风险;省去干燥步骤可以缩短时间、提高效率并减少生产空间,从而降低成本。

部署状态:特斯拉已申请阳极;LG 和三星 SGI 正在测试该线路。

挑战:干粉加工技术复杂,需要精细调整才能稳定大规模生产。

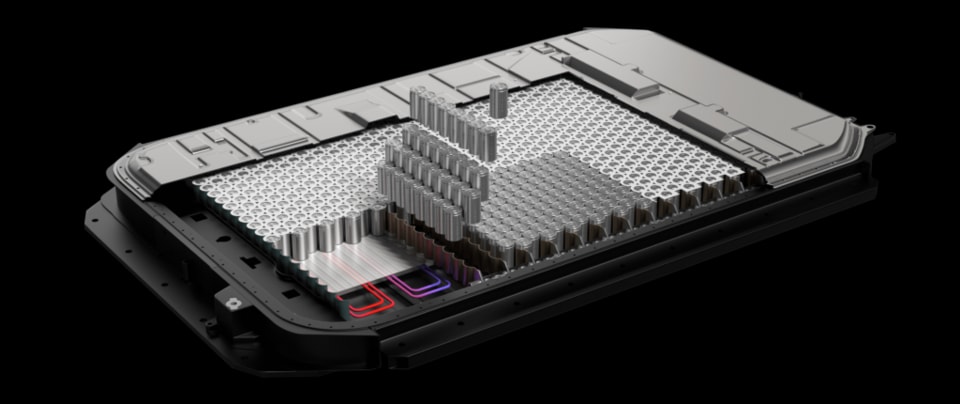

电池到电池组:利用体积优势,增加约 80 公里

值得关注的原因:通过省略模块,将电芯直接放入电池组,可以在相同空间内封装更多电芯。据 Pranav Jaswani 称,这项技术可以增加约 80 公里的续航里程,提高最高速度,同时降低制造成本。特斯拉、比亚迪和宁德时代 (CATL) 等公司已经开始使用这项技术。

挑战:如果没有模块,控制热不稳定性及结构强度就更加困难;更换故障电池会变得复杂,甚至需要打开或更换整个电池组。

硅负极:能量密度高,充电速度快,仅需 6-10 分钟

值得关注的原因:在石墨负极中添加硅可以提高电池的储能容量(延长续航里程)并加快充电速度,可能只需 6-10 分钟即可充满电。特斯拉已经开始混合使用硅;梅赛德斯-奔驰和通用汽车表示,他们距离大规模生产也越来越近了。

挑战:硅材料会周期性地膨胀和收缩,导致机械应力和裂纹产生,从而随着时间的推移降低其容量。这种情况在手机或摩托车等小型电池中很常见。

| 技术 | 主要优势 | 挑战 | 地位 |

|---|---|---|---|

| LFP | 低成本、稳定性好、降解缓慢 | 低能量密度 | 在中国很受欢迎;预计在欧盟/美国也会增加。 |

| 高镍(NMC) | 提高密度,减少钴含量 | 热控制稳定性较差,成本较高 | 适用于高端汽车 |

| 干电极 | 减少溶剂用量,提高效率,降低成本 | 干粉处理方面的技术挑战 | 特斯拉(阳极);LG、三星SGI测试 |

| 细胞到包装 | 增加约80公里续航里程,降低成本 | 热控制,难以修复 | 特斯拉、比亚迪、宁德时代应用 |

| 硅阳极 | 续航里程更长,充电速度快,只需 6-10 分钟 | 膨胀会导致开裂和承载能力下降。 | 接近大规模生产 |

技术前景广阔,但距离市场仍有很长的路要走。

钠离子:易于获取、价格低廉、耐热

值得关注的原因:钠价格低廉、储量丰富,且比锂更容易加工,从而降低了供应链成本。钠离子电池似乎更稳定,并且在极端温度下也能表现出色。宁德时代表示将于明年开始量产,其电池有望占据中国乘用车市场高达40%的份额。

挑战:钠离子较重,能量密度较低,更适合固定式储能。这项技术尚处于早期阶段,供应商少,成熟的工艺也有限。

固态电池:能量密度高、更安全,但制造难度大。

值得关注的原因:用固态电解质取代液态/凝胶电解质有望带来更高的能量密度、更快的充电速度、更长的使用寿命以及更低的泄漏风险。丰田表示,将于2027年或2028年推出搭载固态电池的汽车。彭博新能源财经预测,到2035年,固态电池将占电动汽车生产和存储总量的10%。

挑战:有些固体电解质在低温下性能较差;生产需要新设备,难以制造无缺陷的电解质层;行业尚未统一电解质的选择标准,导致供应链困难。

这是一个绝妙的想法,但很难推广。

无线充电:极致便捷,成本低廉

值得关注的原因:一些制造商表示,无需插电即可停车和充电的功能很快就会普及;保时捷正在展示一款原型车,并计划明年推出商业版本。

挑战:据普拉纳夫·贾斯瓦尼 (Pranav Jaswani) 称,有线充电现在效率更高,安装成本也更低。无线充电或许会出现在一些特殊情况下,例如公交车停靠在码头边充电,但它不太可能成为主流选择。

结论:预期不无道理,但进化需要时间。

目前最有前景的电池技术大多是对锂离子电池系统的优化:磷酸铁锂电池(LFP)降低成本,高镍电池提高能量密度,干电极和电芯到电池组(Cell-to-Pack)技术降低制造成本,硅负极提高充电速度。与此同时,钠离子电池和固态电池虽然具有长期发展潜力,但面临诸多生产难题。正如专家强调的那样,即使是微小的改进也可能需要长达十年的时间才能应用于电动汽车——而且只有符合安全标准和经济效益的改进才有机会进入市场。