前副总理武宽关于越南外交文化的文章

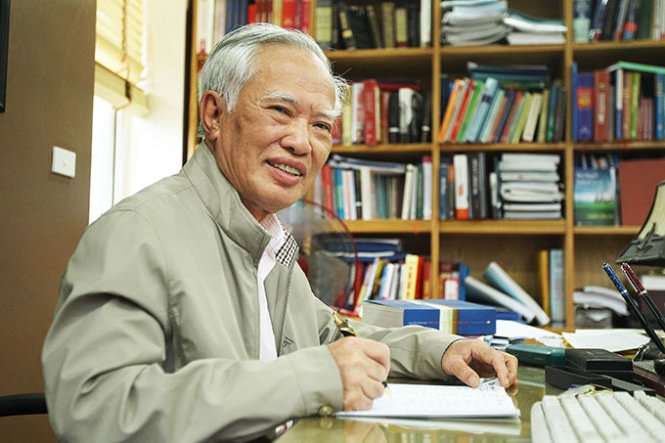

值此近期一系列外事和外交会议之际,前越共中央书记处书记、前政府副总理武宽撰写了题为“越南外交文化”的文章。

|

| 前副总理武宽:祖先和胡伯伯留下的外交文化是越南文明的“国宝”。 |

谨介绍前副总理的文章:

在召开全国文化大会、全国外交工作会议,贯彻落实越共十三大决议精神后,我突然对“外交文化”产生了一些思考,认为它是越南人民在处理国际关系时的行为哲学。此外,“外交”被认为是“处理国际关系的科学和艺术”,因此它本身就具有文化内涵。

我们的祖先在数千年的建国卫国历程中,培育了许多独特的文化价值观,其中包括独具特色的外交文化。胡志明外交思想正是李朝、陈朝、黎朝、西山朝等辉煌王朝积累的宝贵价值观的结晶和发展……联合国教科文组织不仅将胡伯伯尊为“民族解放英雄”,还授予他“杰出文化人物”的称号,这绝非偶然!

“外交文化”的内涵非常广泛,这里我愿意大胆地分享四个突出的特征群:目标坚定、品格仁厚、精神豁达、行动灵活。

世界上很少有民族像我们这样,在历史上为了保卫国家免遭比我们强大得多的外国侵略而付出如此巨大的血汗。对亡国之痛,孕育了我们炽热的爱国主义情怀,以及捍卫民族独立和国家主权的钢铁意志。

胡志明主席76年前宣读的《独立宣言》强烈肯定了民族的这一意志:

“越南有权享有自由和独立,事实上已经成为一个自由独立的国家。全体越南人民决心奉献全部精神和力量、生命和财产,来维护这一自由和独立。”

越南外交文化与捍卫国家独立和人民自由的钢铁意志息息相关,始终蕴含着和平精神:正如胡伯伯曾经强调的那样,越南愿“与所有民主国家交朋友,不与任何人为敌”。为了体现这种和平精神,胡伯伯积极开展外交活动,以维护和平,例如1946年3月6日签署的《临时协议》,以及随后在对法国进行为期五个月的正式访问期间签署的《临时协议》,旨在为应对不可避免的侵略战争争取更多时间。

人文精神是越南外交文化的另一项与生俱来的特征。越南人民秉持民族自豪感,从不怀有民族仇恨,相反,他们始终将人民与战争势力区分开来;战争结束后,他们也始终表达“告别过去,面向未来”的善意。这种精神具有强大的感染力,能够感染人心,包括那些曾被卷入侵越战争的人们。我个人在外交工作中,有很多机会与他们接触,包括后来在相关国家政商界担任要职的人士。

越南人民以悠久而丰富的文化遗产为傲,我们从不封闭思想,而是始终乐于接受东西方文化精髓;敏锐地把握时代进步的大潮流;在谈判中始终坚定维护正义,但不傲慢自大;在交流中始终开放,但不卑躬屈膝;在行为上始终谦逊,但不卑躬屈膝;在款待贵宾时始终体贴周到,但不拘谨......

关于人类文明,胡志明主席早在1919年就评价道:“原则上,普遍进步取决于国际主义的发展,文明只有在国际关系得到扩大和加强时才有益。” 胡志明主席开放精神的另一个证明是,在1946年12月,抗法战争即将爆发之际,他致函联合国表示:“越南愿意对民主国家在各个领域实行开放与合作政策”,并表示只有在当今融入国际社会时期才能实行非常开放的合作形式。

在革命斗争特别是外交斗争过程中,已经形成了一整套丰富多彩、性质复杂、作用有效的行动方法体系,充分体现了越南文化的独特特色。

关于权力与外交的关系,胡伯伯曾强调:“我们必须依靠实力。有了强大的实力,外交才能胜利。实力是锣,外交是声音。锣越响,声音越大。”(1)这并不意味着外交起着被动的作用;相反,外交的成功对于加强现实实力做出了实际而巨大的贡献。

所谓“实力”,应该理解为“硬实力”与“软实力”的结合,体现为民族文化的精髓、全民不屈的意志和团结一致、事业的正义性、政策的正确性、领导和管理的敏锐性。

根据每个问题、每个时间和每个伙伴采取“软硬兼施”的策略;胡伯伯建议的“我们的原则是坚定的,但我们的策略是灵活的”、“我们必须放眼世界,慎重考虑,坚决而毫不留情地进攻,两头不着边际是浪费,遇到合适的时机也会取得成功”等都是越南外交的典型特征。

越南外交把民族事业置于时代潮流之中,始终高举“民族力量与时代力量相结合、国内力量与国际力量相结合”的旗帜,不断增强自身力量。

上述哲学思想巧妙地运用到整个革命事业特别是外交活动中,为我国人民76年来取得的伟大胜利作出了极其重要的贡献。

可以说,我们的祖先和胡伯伯留下的外交文化是越南文明的“国宝”。

巧妙运用外交文化价值观不仅是专业外交官的职责,也是在国家与外部世界空前深度融合的背景下,各行各业、各阶层乃至每位公民的必备素质。无论是在国内与远方朋友交往,还是在国外,我们每个人都应该成为“大使”,向国际社会传播民族文化精髓,特别是越南外交文化。然而,在对外交往中,有些人不仅没有“展现”自己的美,反而暴露出丑陋不堪的一面。如果不洗刷这些污点,民族文化和越南外交文化都将受到影响。

秉承胡伯伯“文化照亮民族之路”的理念,我们相信,外交文化将照亮越南外交不断进步的道路,为国家现代化建设作出更大贡献,带领越南走向辉煌的舞台,与世界朋友并肩站在一起,正如胡伯伯一直希望的那样。

(1)《胡志明全集》,河内国家政治真理出版社,2011年,第1卷,第14页。