“每一条海岸都有丁河的波浪……”

(Baonghean)- 2000年,在多位“孟上官”的鼓励和支持下,安城文学艺术协会编辑出版了《安城诗集》,该书精选了20世纪40多位阮籍诗人的作品。值得庆幸的是,这本诗集汇集了大多数来自安城故乡或与安城故乡有着密切联系的诗人,从参加新诗运动的诗人潘克宽,到在抗法抗美战争中成长起来的一代诗人,如:陈友忠、潘春帽、辉玄、光辉、阮春福、阮克石、潘文慈、吴德进、潘生远……

令人惊奇和感兴趣的是,该县有两个村,每个村都有三位诗人(他们的诗作都收录在诗集中),分别是永清乡永绥村和莲城乡莲池村。尤其在莲池村,诗人潘文图、邓鸿步和阮世祺,各自拥有独特的声音和印记。

潘文图的诗歌语言亲切而新颖。他的诗歌一经问世,便触动了千百万人的心弦,如同架起“连接欢乐海岸的桥梁”。邓鸿步很早就开始写诗,但直到卸任省人民委员会办公室主任一职退休后才开始发表诗歌。

在本文中,我想更多地谈谈阮世祺,他总是叫我叔叔(因为我和他父亲一起生活工作多年)。他的诗歌充满青春气息,质朴纯粹,细腻细腻,他写诗时并不以诗人自居。或许正因如此,他的诗歌既富有表现力,又蕴含着对故乡和国家的深厚而绵长的情感。即使远离家乡,他总会想起莲池村:“荷塘里成排的荷花依然芬芳,棉花飘落,在院子里沙沙作响。”有时,他也会感到无比悲伤:“亲爱的家乡,我像一个犯了错误的人,在熙熙攘攘的城市里,可怜我那块田地正在凋零的弱母,可怜我那鲜血染红了数个战场的父亲。”

就读河内理工大学文学系时,阮世琪曾写下一些妙趣横生、意味深长的诗句:“……可是那个人——隔壁学校的/爱诗如水,几乎忘了回家的路/可是朋友叔叔,事业叔叔/学校的喇叭里轻轻地威胁着:要送他回老家/因为那些情侣/有时不小心站在路边接吻……”。有时,他会在河江山区的考威情趣市场里惊觉,“所有的等待/所有的未竟初恋/都聚集了所有的错误/都成了这个下午的纪念品”。远在西方,他依然思念着她:“那首《谁还记得又忘记两岸》/那排白杨树伫立等待/那条远方故乡的河流/静静地流淌”……就连芹苴宁侨码头上那些看似冷漠的水葫芦花瓣,也让他想起那段火热的时光,想起失去这位年轻女子的巨大痛苦:“那紫红色的花,像血的颜色/像一盏久亮的灯”。

记者 Nguyen The Ky.

阮世琪诗歌的独特之处在于从朴素的事物出发,以真挚而深刻的情感,讲述国家、祖国,特别是人类的伟大事迹。

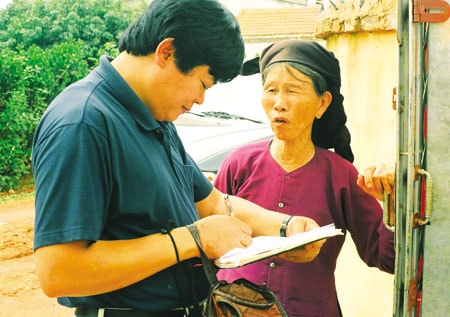

《安城诗选》选集收录的诗歌,创作于阮世祺担任记者、后任乂安广播电视台内容部副主任、乂安报社总编辑之前及期间。对于宋定(安城)文学团的兄弟们来说,大家对这位曾经在甘山脚下中学成名的文学系学生始终怀有深厚的感情:“那一年,开往北方的火车/迷离的双眼,甘山的背影/咸咸的稻浪,母亲的歌声/我们走到哪里,大鹏,伟,安城”。当年还是一名刚毕业的年轻记者时,他和同事以及我们宣传、文化、文学部门的工作人员走遍了安城故乡的田野,拍摄了真实生动的新闻片。竹篱之后,沧桑之后,那片宁静的乡村孕育了众多阮世琪敬爱的英雄文人:“可怜昔日文人,挥毫泼墨,中了科举,跋涉田野,光荣归来。”

记得上世纪八十年代,国家饥荒肆虐,物价飞涨,举国上下举步维艰,安城低洼地区的人民更是苦不堪言。然而,陈友忠、阮忠风、潘祥熙、阮春福、潘文述等奠安琼的文艺兄弟们却常常选择在安城聚会、交流,寻找创作灵感。“诗酒会”大多在阮功贤的照相馆(就在县人民委员会门前)举行。快乐的故事、悲伤的故事、辛酸的泪水,都在这里倾诉。在这样的时刻,阮世祺很少参与,但他非常同情并鼓励“大佬们”。

有一段记忆我永远铭记:摄影师孔宪在生命的最后几年患上重病,不得不前往河内治疗。许多同行同情这位才华横溢却命运多舛的朋友,纷纷凑钱凑米,帮助孔宪、他的妻子和三个年幼的孩子。但是孔宪病了很久,直到最后一次在K医院接受放射治疗,医院却让他回家,没有钱支付住院费。绝望之下,我回到忠清公社——一个在很多方面都与安城相似的公社——与公社领导商量,拍摄一部关于当地的纪录片。在征得公社同意后,我打电话给阮世祺,第二天,阮世祺和他的记者同事们就带着设备赶来了。我们回到忠清,扛着器材跑遍了公社,到经济模范,到巴乌庄水坝,到变电站,到经济效益好的家庭……,连续工作了4天4夜,白天拍摄,中午和晚上只吃番茄酱、鱼露和盐,晚上回来编辑剧本和评论。拍摄结束后,草稿拿给公社长看,公社给了几百越南盾。整个摄制组一分钱也没拿,全部用来帮阮功贤付了住院费。拍摄结束后,记者们赶紧扛着摄像机回荣市,我派县宣传干事韩先生去K医院办理迎贤回乡的手续,让他在永远离开之前,可以见见朋友、妻儿,呼吸一下家乡的空气。

阮世琪与宋定文社那段清苦岁月的深刻记忆,在岁月中不断涌现……后来,随着阮世琪的每一部电影、每一篇文章、他一步步成熟,家乡的文坛也更加欣喜,并暗暗追随。在一位新闻文化管理干部的职责背后,是一位良友,一个脱俗的诗意灵魂,一个有道德、有人文情怀、有过去、有现在、很少谈论自己、为自己做事的人。也许正是因为这些,阮世琪才在关于义河学者、莱村妇女、奇山反鸦片斗争、边水桥渡口英雄、长盆、同禄十字路口等影片中取得了成功……我,也许还有许多义静广播电台、义安广播电台、越南电视台的观众,都记得并喜欢看阮世琪和他的同事们制作的纪录片和报道,非常出色,非常独特,电视语言丰富,尤其是阮世琪的评论仍然蕴含着难以理解的诗意灵魂。这些都是阮世琪在调任义安报社总编辑后,与本报干部、记者和员工集体团结起来,努力将义安报社打造成全国地方第7大日报,迈出新步伐,开创义安报社新风貌和宝贵品牌的桥梁。

今年春节,我在一篇文章中引用了阮世琪的两句诗“无论多远,我仍梦想着甘山/每一条河岸都有丁河的波涛”,这时我才想起阮世琪,一个朋友,一个弟弟,一个纯朴、亲切的诗人灵魂,一个像稻田人一样生活和写作的人:“我的故乡承载着父亲的脚步/以便今天我能回来/像河流回归大海/为源头贡献清凉的绿雨”……

不知如今身居国家新闻、文化、艺术主管职位的阮世祺,是否还在写诗?我相信,这位仁人志士,这位感性之人,依然会被“风月载舟,无尽宝藏,不知何时空”(阮功周)的诗句所感动。面对人民和国家,阮世祺或许依然沉默(他似乎还没有出版过诗集),这亦是幸福之事,值得珍惜。

Ke Gam,2011 年 9 月

吴德进