全家向胡伯伯学习

(Baonghean)-到达琼石乡(Quynh Luu),问到杜春小老师家,从小孩到老人,大家都热情地带路,大家都说“小老师家里有关于胡伯伯的书籍和图片图书馆,乡里的人都知道”。

从小向胡伯伯学习

1930年,小男孩小张一家因极度贫困而被迫离开村庄。为了生存,母亲不得不靠吃蚱蜢来喂养孩子们。感谢革命、感谢党和胡伯伯,小男孩小张一家的生活翻开了新的一页。据母亲讲述,胡伯伯的形象在小男孩小张心中成了精灵。小男孩小张秉承胡伯伯“少年做小事”、“消除饥饿和愚昧”的教诲,除了帮助母亲干农活外,还努力在学习上与同龄人竞争。

凭借着刻苦学习,1954年,杜春小被保送到南宁(中国广西)中央大学学习。回国后,这位来自乂安的年轻人响应党的号召,自愿前往北江省陆岸山区,为贫困的人们传播知识。刚毕业的教师工资不高,但杜春小每月仍会抽出一笔钱去区书店买书报。通过书报、收听广播,年轻的杜春小教师对胡伯伯的才华、美德、爱国爱民的精神更加敬佩,从此,他收集有关胡伯伯的文章和图片,作为研究和教学的资料。京北姑娘阮氏定仰慕“义师”的美德,便与阮先生结为伉俪,成为阮先生收集、保存胡伯伯文献的“忠实助手”。

创建一个供大家一起学习的图书馆

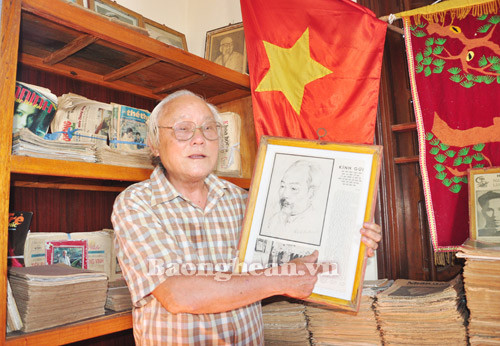

1971年,蒋先生回到家乡任教,他从书柜和报纸中拿出一整间屋子,创建了“胡伯伯书籍和照片”图书馆,供同事、学生和邻居们使用。蒋先生说,这是他从青年时代起积累的最宝贵的财富,其中包括数千份报纸、数百本书籍、珍贵文件和400多张不同时期在国内外出版的胡伯伯照片,例如:苏联共产党中央委员会的悼词、1969年在苏联报纸上发表的胡伯伯照片、在《人民报》上发表的胡伯伯文章集……所有文件和照片虽然随着时间的流逝而褪色,但都按类型和时期排列得非常整齐和科学,方便读者选择。

胡伯伯逝世时苏联画报上刊登的苏共中央悼词照片,被张先生精心保存。

张老师吐露心声:“他们出国一般都会买这买那,我带回来的都是书,包括很多关于胡伯伯的文章和图片。我很喜欢读书看报,尤其是胡伯伯的作品。我从小就读胡伯伯的《狱中日记》。我深刻理解胡伯伯的教诲,越想越觉得有趣,想和大家分享,首先是要传授给学生,这也是我建立这个图书馆的初衷。”

渗透到日常生活中

感悟胡伯伯的教诲:秉持革命道德,在任何情况下,都要坚决与一切敌人作斗争;努力学习,改进工作。有一次,田先生看到自己所在地区的教育工作存在违规行为,便撰文登报报道。尽管遭受迫害,他仍然坚持斗争,找到正确的理由,最终纠正了这一现象。在教学生涯中,田先生和夫人秉承胡伯伯的教诲,争相“教得好,学得好”。田先生的文学课被同事们评价为“字字珠玑,栩栩如生”。

学习胡伯伯“增产”精神,虽然身为教师,张先生依然是“经济成功的典范”。为了赚钱供孩子们上学,过去他和妻子还养牛、养鹿、挖塘养鱼、种菜,每年收入达数亿越南盾。

在父母的言传身教下,张先生的四个孩子(两男两女)从日常生活的小事做起,学习并践行胡伯伯的教诲。如今,他们都已成为对国家有用的人才。长子和长女均在国外获得硕士学位,目前是国防部的中校;次子是琼胜小学的校长;两个女儿,一个是小学副校长,另一个是中学的文学老师。闲暇时,孙辈们会去“图书馆”听爷爷讲胡伯伯的故事。

退休后,杨先生密切关注国内外形势和省内民众生活。他利用从书报中学习到的知识,认真研读省内和中央的文件,并撰写批示信。杨先生的许多贡献得到了党和国家的认可。在教育领域,杨先生也多次致函批示。在乂安省教育培训厅1996年12月4日致杨先生的信中,有这样一段话:“我谨代表行业领导,衷心感谢您对贯彻落实八届二中全会决议所作的辛勤批示,并希望您能将这些批示用于指导我省教育培训事业,同时向上级汇报,以供参考。我们恭敬地希望您能凭借您积累的经验,提出更多宝贵意见,为教育培训事业迈上新的发展台阶,迎接工业化、现代化建设贡献力量。”

至今,阮先生已拥有一本200多页A4纸的著作,内含63篇文章,涵盖从县到中央各级对社会问题的评论,以及对各级存在的不足的批评。阮先生表示,这也是建设国家、捍卫党和胡伯伯革命成果的一种方式。

今年,张老师已年届84岁,但每天早晨,在庄严地供奉着胡伯伯塑像、两侧悬挂着胡伯伯教诲的家族神龛前,张老师和子孙们都会打开电视进行升旗仪式(升旗仪式每天早上6点,在VTV1电视台播出),看着国旗在巴亭广场上飘扬——胡伯伯就是在这里宣读《独立宣言》。

有人说:张老师这样做是疯了,但对他来说,胡伯伯的道德榜样,他几十年来收集、保存、宣传、推广的珍品,以及每天早晨向国旗敬礼、纪念胡伯伯,已经渗透到他的血液里,成为像每天吃饭喝水一样的生活方式。

告别家乡琼石,我心里想,小老师学习和践行胡伯伯道德的榜样,犹如宝石镶嵌在岩石中,至今仍为少数人所知!

德勇