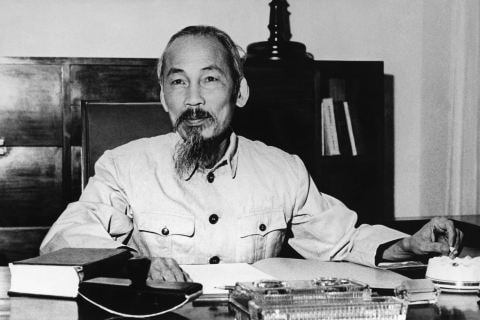

胡志明主席展示孔子诗

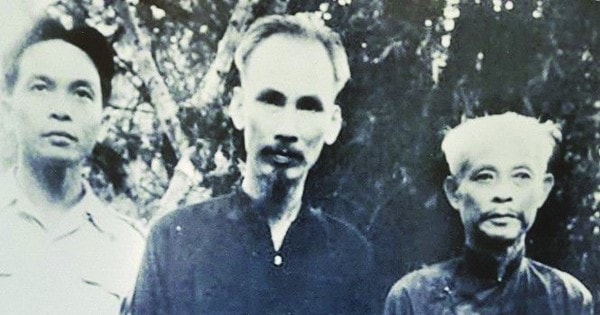

在越南传统文化中,诗歌不仅仅是一种表达情感的方式,更是一种独特的文化交流方式。通过古代文坛的诗歌交流,诗歌已成为连接志同道合灵魂的桥梁,也是知识分子交流的场所。1948年,胡志明主席与两位儒家学者裴邦团先生和武廉山先生的诗歌对话,就充分体现了这一传统。

即使在激烈的抗法战争时期,他们之间交换的诗歌依然散发着博学的文学美和民族团结的精神,这不仅体现了民族诗歌传统的强大延续性,也生动地反映了当时爱国知识分子的精神风貌。

志趣相投的人

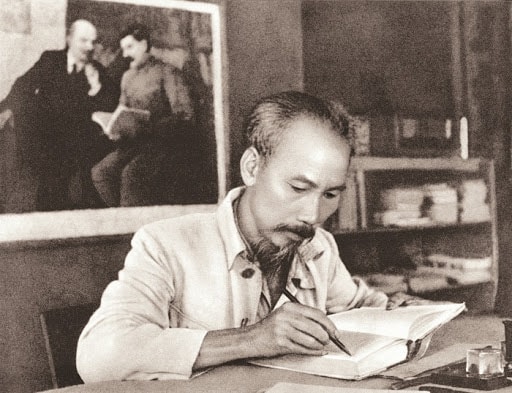

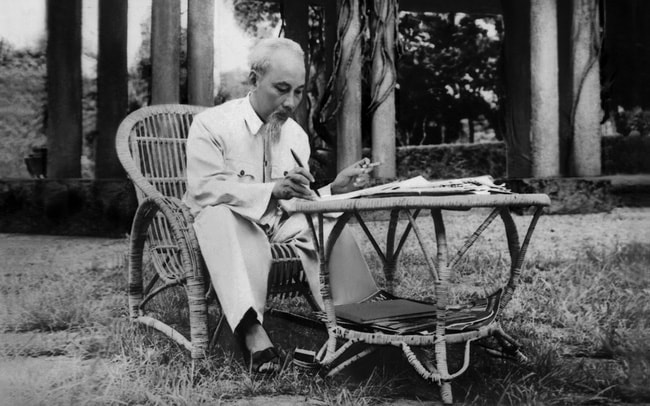

胡志明主席生长于儒家家庭,其父阮生色是一位博学的儒家学者,曾通过阮朝科举考试。胡志明主席自幼便深受传统文化精髓的熏陶。在父亲严谨的教育氛围中,他自幼便打下了扎实的汉学基础。尽管后来他游历世界各地,汲取西方文明的养分,但他依然保留着敏锐的诗意心灵,并能创作出技艺精湛的唐诗。

1948年,抗法战争正酣之时,在越北根据地,胡志明主席赠诗一首,赠予两位著名的儒家学者:

裴邦团先生(1889-1955)是越南封建社会向革命社会过渡时期一代知识分子的典型代表。他出生于今河内市永化县莲八乡一个儒家家庭,继承了家族的教育基础,祖父是裴俊医生,父亲是裴塔省省长。

尽管裴榜团自幼丧父丧母,但在叔父绍宝文定先生的指导下,裴榜团和他的两个哥哥于1906年考入平五科,创造了“河东谭榜”的局面。裴榜团先生考取了学士学位,后来在阮朝政府中任职,担任过许多重要职务,例如许多地方的县长,最后担任司法部长(1933-1945)。

裴邦团先生一生中最特别之处,在于他及时改变了国家命运。革命成功后,他于1945年11月接受胡志明主席的邀请,加入国家顾问委员会。胡伯伯在邀请函中对他“高学历、丰富经验”表示敬意。此后,他当选为第一届国会代表,并担任政府特别监察局局长、国会常务委员会主席等重要职务。

即使在1948年底瘫痪的艰苦抗战岁月中,他仍然以越北国会常务委员会代理主席的身份为国家做出贡献。他的一生是爱国主义精神的生动体现,也是从阮朝官员到新政权领导人的典范转变,为民族抗战和国家建设作出了重要贡献。

1948年,在一次意义深远的会面中,胡伯伯用汉字写下了《献给裴公》这首诗:

裴裴公

看书山鸟窗栖栖息,

批札春花照砚池。

捷报频来劳驿马,

思公即景赠新诗。

转录:

给Bui Cong的礼物

山鸟夫妇都很威风,

春花照墨池。

该报报道称,老挝人民已经破译了密码。

公署授新诗。

翻译:

读书的时候,一只野鸟栖息在窗台上,

批阅文书时,砚台上倒映春花。

总是要回来报告胜利的消息,驿马也累了,

思念你,便自作一首诗,献给你。

这首诗虽然短小,却既有古典的风格,又蕴含着深刻的时事寓意。开篇两句描绘了一幅典型的书房宁静景象:读书时野鸟栖窗,批文时春花映砚这些不仅充满诗意的形象,更体现了一位正直官员兢兢业业的工作作风。胡伯伯巧妙地运用这些形象,颂扬了裴邦端先生的品格——一位与时俱进、始终保持知识分子高尚风范的爱国儒生。

最后两句从静谧的氛围转入了抗战时期生机勃勃的氛围。“勤劳的驿马”载着捷报的形象,不仅展现了那个时代的英雄气概,也含蓄地赞扬了裴先生为建立革命政府所做出的贡献。最后一句“来自公众的新诗“展现了胡伯伯对这位受人尊敬的同志的尊重和亲近。

尤为特别的是,胡伯伯巧妙地将两个截然不同的场景融合在诗中:一边是书斋的静谧,野鸟春暖花开;一边是马车驿站的捷报频传,抗战的紧迫感。这种对比非但没有造成割裂感,反而更加凸显了一位爱国知识分子的精神风貌:既保持了文人风范,又积极投身抗战和国家建设。

为了回应这份真诚,裴邦端先生写了一首原韵诗:

铁石一心扶种族,

江山万里守城池。

知公国事无余暇,

操笔仍成退虏诗。

转录:

铁与石是人类的心脏,

山川河流守护着城堡。

我知道国家大事永无止境,

写作但考试不及格。

翻译:

铁心为种族,

千里山河守基业。

知道他忙于国事,

挥笔作诗,赶走敌人。

裴朋端先生的这首诗并非普通的“应奏”之作,而是爱国知识分子的激情表达,展现了他对革命道路的深切同情。诗的开篇两句表达了强烈的政治立场和爱国情怀。“铁石心肠”的意象不仅象征着坚定的意志,也展现了不屈不挠的精神和对祖国的全心全意奉献。“千里江山”一词象征着祖国的辽阔,也强调了保卫每一寸土地的重大责任。裴先生以此明确表明了自己的立场:尽管他出身于阮朝官宦阶层,但他对革命怀有坚定的信念。

最后两句表达了对胡伯伯的敬佩和深刻理解。“三国之君,吾将上下而求索”这句话表明,裴先生深知胡伯伯领导国家的辛劳和艰辛。尤其是结尾的““写作但考试不及格”不仅赞扬胡伯伯的文学才华,还强调诗歌在抗战中的作用——甚至诗句也成为击退敌人的武器。这与胡伯伯“诗人也要懂得志愿”的诗学观非常接近。

如果说胡伯伯的诗描绘的是战争中的和平景象,那么裴先生的诗则更具英雄气概和勇气。这体现在“thiet thach”(守石)、“van ly”(凡里)等强有力的意象,尤其是动词“thu”(守)和“thoai”(追)——这些词都充满了鲜明的战斗精神。

这首诗也展现了当时儒家知识分子阶层思想的转变。他们从封建宫廷的官僚阶层,逐渐认清时代潮流,坚定革命信念,积极投身抗战。裴炳端先生就是这种转变的典型代表,这首诗生动地展现了他爱国情怀和与革命同行的意志。

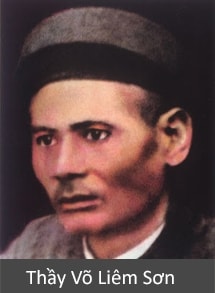

除了裴邦团先生,还有武廉山先生。他出生于河静省芹禄县富明村一个具有爱国传统的儒家家庭。他的父亲是儒家学者武侨山,曾参与芹王抗法运动。1905年,武廉山先生进入顺化国立学校就读,并在那里结识了后来成为胡志明主席(时任阮必成主席)的同班同学。

他凭借扎实的汉学功底,先后考取了清中(1911年)和北仁(1912年)的汉学学位。虽然他被任命为广南省维川县长,但他以爱国知识分子的精神,敢于对抗法国殖民者,最终被免职。在他后来的教育生涯中,他为国家培养了众多人才,如陈富、武元甲、河辉塔、潘登琉、阮志耀、陶维映、阮科文(海朝)、谢光宝……

1945年日本推翻法国统治后,他与儿子武祐山加入了越盟。在抗法的岁月里,他悲痛地悼念儿子死于敌手,但始终坚定地走在革命道路上,在第四区抵抗组织中担任了许多重要职务。

1948年,胡伯伯前往越北参加全国文化大会期间,有机会见到了他昔日的学生武元甲将军和他的老同学,也就是现在的胡志明主席。正是在这次会面中,胡伯伯用汉字写下了唐诗《唐武公》。这首诗不仅表达了他们之间的深厚友谊,也体现了时代精神和对抗战胜利的信念:

赠武公

千里公找我,

百感一言中。

事民愿尽孝,

事国愿忠尽。

公来我欣喜,

公去我思公。

赠公只一句,

抗战必成功。

转录:

武术礼物

天上的力量在寻找我,

一言百语,百感交集。

人民孝顺的心愿,

宣誓效忠国家。

未来我很幸福,

公共十字路口。

一次性奖励:

“抵抗一定会成功。”

翻译:

他千里迢迢来找我,

一句话就表达了如此多的感慨!

敬天下人,盼终孝道,

崇尚国家,希望忠诚。

你来了,我很高兴,

你回来吧,我又想你了。

我只想告诉你这句话:

“抵抗一定会成功。”

这首诗不仅抒发了挚友之间的深厚情谊,更体现了爱国情怀和对革命胜利的坚定信念。开篇两句便展开了重逢的广阔空间:“千里共婵娟,千里共婵娟”。“千里”的意象不仅象征着地理上的距离,也蕴含着两人分别的漫长岁月——从顺化国立学校的同学时代,到如今作为革命领袖再次相见。“千里共婵娟”表明,即使时光流逝,友谊依然深厚,一字一句便足以感慨万千。

接下来两句“吾愿为民尽孝,吾愿为国尽忠”,是对武廉山先生高尚品德的赞美。胡伯伯巧妙地将“孝”和“忠”这两个词运用得焕然一新:不是封建观念中的忠君,而是忠于国家、孝顺人民。这也是两位国民思想的契合——他们从传统儒家思想的基础上,走向了为民为国的革命道路。

第三对诗句:“相见恨晚,别来无恙”,是一首感人至深的诗句,表达了胡伯伯对老朋友真挚而亲切的感情。相见的喜悦和离别的思念,都以朴实而真挚的方式表达出来,凸显了超越时间和地位的深厚友谊。

最后两句“只要一力,抗战必胜”既具有个人意义,也具有当代意义。这不仅仅是对武廉山先生的敬意,更是一种信念,是对抗战必胜的强烈肯定。将“抗战必胜”置于诗末,进一步强调了这一意义。

武廉山先生则以一首充满灵性的诗作答:

逢君喜公健,

战事百忙中。

对话多军国,

期相在孝忠。

雄才源不势,

大道本为公。

相见重来日,

抗战已成功。

转录:

Phung Cong 对这场诉讼很满意,

战争正在如火如荼地进行着。

军事民族主义对话,

孝道相似。

无与伦比的资源,

大道即是工作。

明天再见,

抵抗成功了。

翻译

(学者 Dao Duy Anh 译)

很高兴见到你

一百个烦恼,都不过是表面现象。

为人民和国家而聊天

在 Hieu, Trung 约会

稀有自然资源

大道皆共通。

再见

抵抗成功了。

这首诗不仅表达了胡伯伯的情感,也展现了一位爱国知识分子的精神和对革命胜利的坚定信念。开篇两句表达了在祖国抗战大背景下重逢故友的喜悦之情。“百忙之中”(百忙之中)一词,深刻体现了对国家元首在战争年代肩负的责任的理解,也体现了朋友的关怀和同情。

这两句话延续并呼应了胡伯伯诗中关于“孝”和“忠”的思想。如果说胡伯伯用这两个词来赞扬武元甲先生的品质,那么武元甲先生在这里则肯定了两者的相似之处,是两人共同的理想。“Quân quoc”(权国)在这里不再具有封建含义,而是升华为“Đoàn, Nước”(典,仁)——表达进步、革命的思想。

中间两行诗句别具一格,表达了对胡伯伯才华的敬仰,并肯定了革命道路是一条正义之路。“雄才大略”指的是胡伯伯非凡的才华,“大略”则是指争取民族独立的革命道路。“本为公”(ban vi cong,为公共服务之本)一词则强调了抗战的民族性和人民性。

结尾两句“团结一心,共克时艰”是对胡伯伯寄语的自信回应。如果说胡伯伯说的是“抗战必胜”,那么武元甲则用了“必胜”——一种更为坚定的表达,展现了对革命胜利的绝对信心。“回归之日”的意象,则象征着国家彻底解放后的美好未来。

在艺术上,这首诗严格遵循唐诗体裁,巧妙运用“对话”与“同情”、“君国”与“忠义”、“英雄才子”与“大道”等对立,尤其巧妙运用典故和汉语词语,在古典诗歌的框架下凸显革命思想。

何主席诗歌赢得民心的艺术

胡志明主席诗歌感染人心的艺术是一门深刻的艺术,体现了他运用传统文化于革命事业的才华和战略眼光。这门艺术的特别之处不仅在于纯粹的文学性,还在于其思想深度和深厚的人文情怀。

首先,必须认识到胡伯伯在民族特殊历史背景下运用诗歌作为沟通工具的重要性。革命初期,国家正处于从封建社会向争取民族独立的斗争时期的过渡时期。在这种背景下,儒家知识分子阶层在社会中,尤其是在农村地区仍然发挥着重要作用,对人民的思想意识和精神生活产生了巨大影响。

胡伯伯以其深邃的战略眼光,认识到要成功开展革命事业,必须得到包括儒家知识分子阶层在内的社会各阶层的共识和支持。他巧妙地运用他们熟悉的语言、文化和沟通方式——古典诗歌——来搭建文化与思想的桥梁。

胡伯伯的赢得民心的艺术体现在许多细微之处。

第一个一是尊重文化传统。胡伯伯与儒生合作的诗歌,始终严格遵循唐诗的韵律和对仗规则。这体现了他对传统文化和儒生所倡导的价值观的尊重。

周一诗歌的艺术在于“以旧悟新”——用旧来唤醒新。胡伯伯巧妙地将革命思想和新价值观融入古典诗歌的框架中。例如,在献给武廉山先生的诗中,胡伯伯以革命精神重新诠释了“忠孝”的概念:忠于国家,孝于人民。这是一种巧妙地改造传统价值观的方式,并非完全否定它们,而是根据时代的要求,将它们提升到新的水平。

周二这是一种“温故知新”的艺术——回顾过去,理解现在。在充满诗意的对话中,胡伯伯经常提及旧时的记忆和旧时的情谊,以唤起情感和共鸣。由此,他引导对话者思考国家的现在和未来。这是一种非常微妙的心理暗示,能够建立亲密感和信任感。

周三胡志明诗歌是“和而不同”的艺术,即调和差异。胡伯伯并不刻意灌输革命思想,而是始终致力于将传统思想与革命思想相融合。他的诗歌中,爱国主义、热爱人民、道德、智慧等价值观得到了弘扬,既符合儒家思想,又体现了革命精神。

胡伯伯的感人艺术尤其体现在他待人接物真诚朴实的言谈举止中。尽管身为国家领导人,胡伯伯在诗中仍然表达了对故友的真挚深厚情感。这产生了强大的感染力,使读者感受到他思想的真诚与高尚。

这种赢得民心的艺术的有效性在儒家学者的诗歌中得到了清晰的体现。他们不仅用艺术上恰如其分的诗句回应,还表达了对革命道路的同情和支持。这体现在他们在诗歌中运用革命意象和思想,例如武廉山的诗中就有“抗战胜利”的句子。

胡伯伯以诗文赢得民心的艺术,在建立全民族大团结阵线中也发挥了重要作用。通过诗歌对话,胡伯伯为赢得儒家知识分子阶层对革命的支持做出了重要贡献。他们中的许多人成为抗战的积极参与者,为民族解放事业贡献智慧和热情。

胡伯伯赢得民心的艺术至今仍具有宝贵的借鉴意义。这些经验教训关乎尊重和弘扬传统文化价值观,关乎寻找共同点、达成共识的艺术,关乎文化在国家建设和发展进程中的重要作用。在国家深度融入国际社会的现代背景下,这些经验教训对于建设民族大团结、发展国家具有更深刻的意义。

可以说,胡志明主席以诗词赢得民心的艺术,是其才华和战略眼光的生动体现。这不仅是文学的艺术,更是领导的艺术,是建设和发展革命力量的艺术。他与儒家学者的诗意对话,不仅是优美的文学作品,更是民族革命事业中团结一致、凝聚力量的宝贵经验。

时至今日,已过去75年多,胡志明主席与儒家学者的诗词对话依然保留着深厚的历史人文价值。它们不仅是艺术上优美的诗篇,更是体现胡志明思想中民族团结精神、传统与革命和谐结合的宝贵文献。

.jpg)