乂安省青年志愿者成就背后鲜为人知的故事

在青年志愿者默默奉献的背后,是辛勤妻子们的身影,她们是坚定的后盾,默默地守护着家庭的温暖,让丈夫安心地报效祖国。第九青年志愿者团团长王忠威中尉的妻子何氏花女士的故事,就是这些默默奉献的感人见证。

默默的爱

河氏花(1973年出生,原安城县同城乡人)少女时代,就因其美丽、温柔、优雅的外表而备受人们倾慕。在众多追求者中,她最终选择了王忠威——一个身材瘦小,但勤奋、重感情、孝顺的年轻人。这份简单而真挚的爱,让他们住在同一屋檐下,共同怀揣着一个朴素的梦想:一个充满爱意的温暖家。

这段婚姻始于艰辛。他们的第一栋房子建在一个偏僻的地方,那里终年荒凉,没有邻居。当时,魏先生是村里的青年团书记,后来又担任公社青年团副书记。他们靠着微薄的收入,打理着村里的活计,锄地盖房子,建厨房,挖池塘,建谷仓。华女士回忆道:“盖房子的那些晚上,哄孩子们睡着后,夫妻俩就出去点油灯盖房子。我们一无所有,但因为彼此和睦相处,我们仍然很幸福。”

那时的生活离不开几十份工作:做豆腐、酿酒、养猪、耕田七丈。每天,华女士凌晨两点起床酿酒,五点把豆子运到市场,晚上十一点给孩子们辅导完课后,又忙着磨豆子。多年来,她从未抱怨过,只是默默地忍受,为丈夫和孩子付出。

勤劳刻苦,但那时的家庭餐饭却依然节俭得令人心碎。“别笑,我们家做豆腐,却从来没吃过整块。我们家的‘拿手菜’是肥肉碎拌焦豆腐,咸咸地煎着吃。我们先让孩子们吃,剩下的就和锅底的焦米饭拌在一起,我们俩一起吃。每次买一堆小鱼,就把鱼肉给孩子们,鱼头鱼尾给父母……”华女士嘴角挂着笑意,眼圈却红红的。

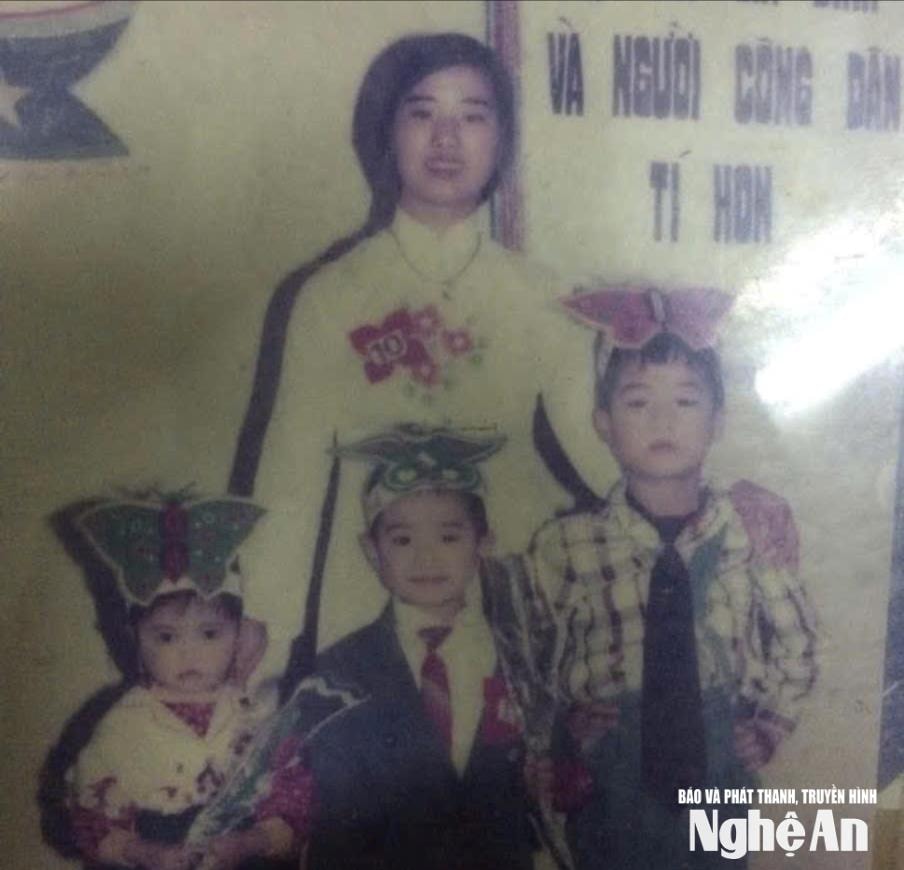

1998年,一个决定改变了全家的生活:当时担任公社青年联盟书记的黄先生自愿参加青年部队的一项任务。青年志愿者在离家200公里的Ky Son区(旧称)工作。当时,Hoa女士只有26岁,独自照顾着3个孩子:最大的6岁,最小的只有2岁。

.jpg)

没有了丈夫,她更加忙碌。她一个人下地干活,养猪、发豆芽、腌蚊帐、卖东西、酿酒,什么都得做。白天只睡两三个小时,晚上在空荡荡的房子里默默徘徊,已经成了习惯。

他每年只回来几次,匆匆待上一天,便又匆匆离去。合作社打来的短短几个电话,就足以让她喜极而泣。她把思念和艰辛藏在心里,好让丈夫在付出中感到安心。“爸爸值班了,”她总是对孩子们说,好让他们明白,好让他们懂得等待。“我不敢哭,不敢软弱,因为我知道他肩负着比家庭更伟大的使命。我必须承担起他在家里的重担,让他安心地完成他的旅程,”华女士分享道。

应得的幸福

沉寂多年后,黄先生和黄女士的小家庭翻开了新的一页。在他们不懈的努力和奉献下,黄先生先后被任命为第九青年志愿队的副队长和队长。

凭借卓越的奉献精神和贡献,黄先生先后被提升为青年志愿者第九队的副队长和队长。在家里,华女士积攒了一些资金,扩大了生意。昔日简陋的房子如今已变成宽敞漂亮的房子。

最让黄先生和黄女士感到骄傲的是三个孩子的成熟。孩子们从小就懂得家风,所以非常独立,也非常勤奋。现在读六年级了,他们已经会做饭洗衣服,让父母安心工作。大家都夸他们听话孝顺。“从艰苦的家境和贫困的生活经历中,我们从父母身上学到了勤劳节俭、热爱劳动的道理。正是父母成为了我们努力奋斗的动力,让我们拥有理想和抱负,过上有意义的生活。”小女儿王英红女士说道。

目前,黄先生和黄女士的三个孩子都有稳定的工作,并且都受过高等教育。值得一提的是,他们的两个孩子和两个女婿都是医生,在著名的医院工作。对他们来说,这是漫长而艰辛、充满牺牲的求学历程中值得的回报。

回首过去的路,黄先生不禁感慨:“我很幸运有妻子的陪伴,一起照顾家庭、抚养孩子。如果没有体贴的妻子和听话懂事的孩子们,我不可能自信地履行职责,为祖国做出贡献。”

王忠威先生和河氏花女士一家的故事,不仅是一个家庭克服困难的故事,也是一幅爱国主义默默地讲述越南女性的高尚牺牲。她们是无名的“后方”,但却是坚实的后盾,是像魏先生这样的年轻志愿者满怀信心地献身祖国的无限动力。她们共同构建的不仅是一个温暖的家,更是传统越南家庭的光辉典范。在这里,爱与牺牲是源源不断的能量,孕育着永恒的价值观。这样的故事将永远是一团温暖的火焰,激励着一代又一代人。