头顿乂族人的故事

(Baonghean.vn)- 大多数在沿海城市头顿(Ba Ria - Vung Tau)生活、工作和经商的义安人勤劳、团结,视头顿为第二故乡,但永远不会忘记自己的家乡义安——自己的出生地。

良田吸引鸟类

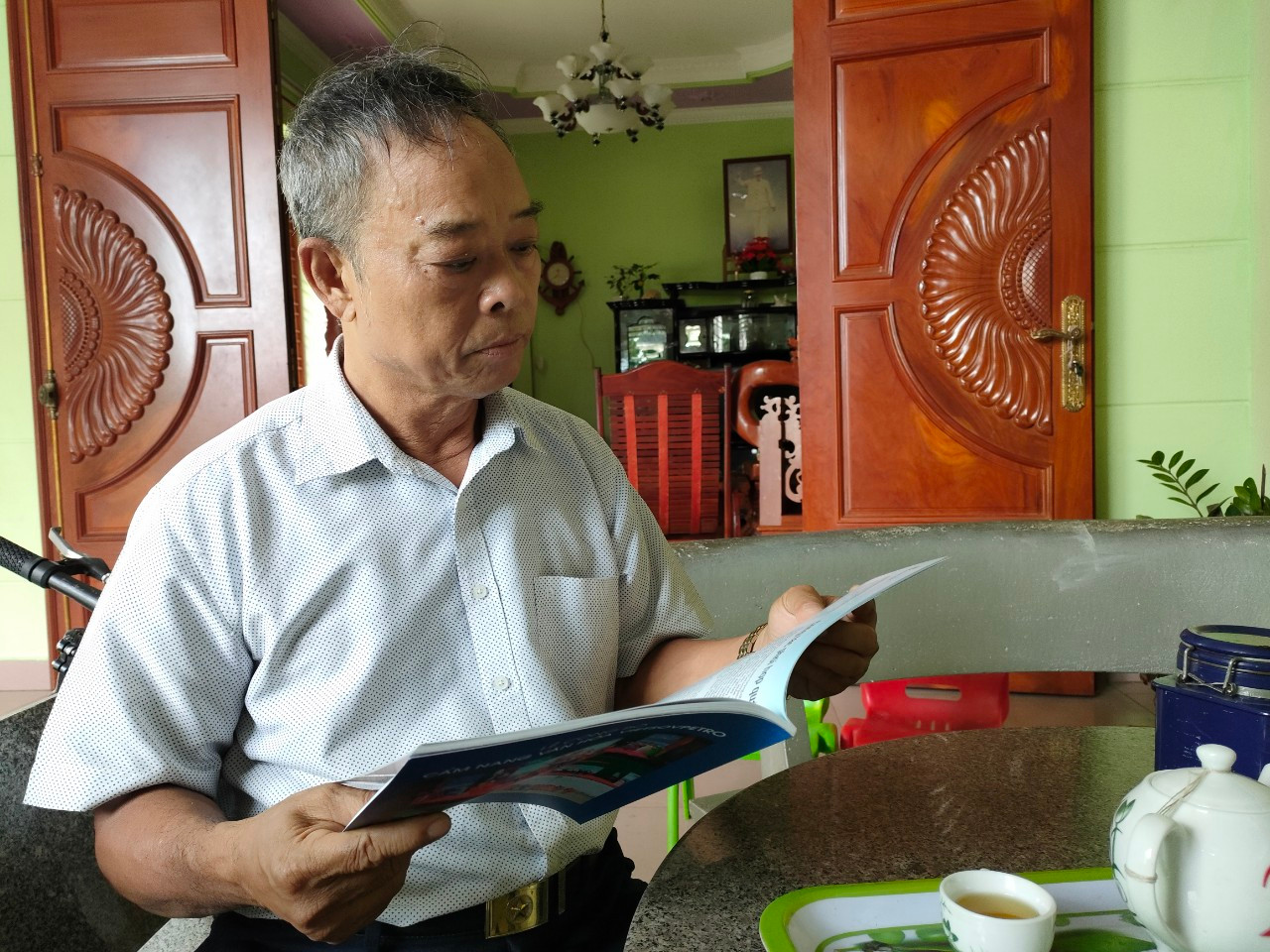

“在头顿工作生活了40多年,我始终认为头顿是我的第二故乡,也是我的‘异乡’。义安人民始终秉承着英雄的苏联祖国的传统。”来自杜良县、现居头顿市的退役海军军官陈文教上校坦言。

我费了好几次劲才说服陈文教上校让我见他,问问他在异乡谋生几十年后的个人和公众感受。花太太(陈文教先生的妻子)从厨房端来一壶热腾腾的绿茶。陈文教先生开口说道:“头顿住着许多义安人。每个人的职业不同,但他们都有一个共同点:耐心、勤劳、团结。头顿是我家的第二故乡。”

乔先生说:他来自贫困的家乡乂安省杜良县当山镇,1975年2月入伍,心中流淌着“苏联乂静”的血液,1988年,他和海军第171旅HQ-11舰上的战友们一起,开赴长沙岛进行造岛。

“1988年甲玛事件”后,乔先生算是“幸存者”回国了。他的军旅生涯艰苦,常年在祖国前线执勤,他选择在头顿生活和工作,于是在1994年,乔先生带着妻子从多良来到头顿生活。

为了表彰他的贡献,军队给了他位于Cau Chay土路(现头顿市第11坊Do Luong街)的一小块土地。“当时生活非常困难。我带着妻子和孩子来到头顿,但家里只有‘四艘敞口船’,根本不知道该如何谋生。妻子不得不做各种工作来赚钱买米。之后,她报考了福胜中学任教。可以说,头顿是一个宜居的地方。多亏了这片土地,我的两个孩子都成了有出息的人。我的女儿在越俄合资企业Vietsovpetro担任医生,我的儿子在西贡新港集团工作。他们都有稳定的家庭。每年我都会回家乡,因为那里还有我祖父母、祖先和亲人的坟墓。”Giao先生分享道。

为了更好地了解在这座石油资源丰富的沿海城市生活和经商的义河人,一个周末的下午,我带着相机来到了龙宫海滩。海浪翻滚,阳光像蜂蜜一样金黄。我走近两位正在炎热沙滩上收网的渔民,询问他们的生计。出乎意料的是,他们是一对来自义安省琼闾县的夫妇。

一位名叫阮海当的男子说,他和妻子2003年来到头顿创业。他在家乡是海员,所以来到头顿后,也选择在海边打鱼谋生。他和妻子凌晨3点就开始工作,在龙宫海滩撒网捕鱼。等太阳升起,他们再把网收起来。“虽然这份工作收入不高,但足以维持生计,送孩子上学。头顿人很会吃,他们喜欢买刚用网捞上来的鱼,而不是冰冻的鱼,所以价格也更贵。”

“老乡里跟你做一样工作的人多吗?”我问。“那边,那是撒太太,跟我一个区。她家境比较困难,丈夫早逝,独自抚养孩子。好在她很努力,大家都很喜欢她。”海先生解释道。

弘扬义安人才

选择头顿作为军旅生涯第二故乡的越南巴地头顿省边防司令部政治部文化馆馆长阮光英上尉,因擅长向部队官兵传播乂安民歌而被誉为“公众人物”。

阮光英原籍琼琉县琼胜乡,他选择头顿作为第二故乡有两个原因:第一,他的部队驻扎在这里;第二,作为巴地头顿边防司令部文化馆馆长,他想把乂安民间文化融入头顿沿海村庄的文化中。

我毕业于军事文化艺术大学文化管理学院。这为我把乂安民歌带进部队官兵心中奠定了基础。除了唱颂军队、歌颂党、歌颂胡伯伯的歌曲外,休息日和休息时间,我还会唱乂安民歌给战士们听。

不仅乂安的士兵喜欢,很多官兵听到我唱歌,都能感受到歌词中那种宁静与柔情。比如,《建造科古湖的人们》这首歌就是士兵们非常喜欢的歌曲之一。我们乂安人就是这样。如果我们有才华和能力,就应该把它传播到社区,让每个人都能了解和享受。为了发挥我与生俱来的才能,除了士兵的本职工作外,我还写文章、写诗,让生活更有诗意,”光英上尉分享道。

我在巴地头顿省广播电视台举办的《鹤的悲欢岁月》节目中认识了黎氏平老师(原籍清章县同文乡朗溪)。谈起自己投身教育事业的一生,平老师不忘提起自己在20世纪1978年读书时的那段光荣岁月。

1978年,我和600名来自义安的学生一起被调到同奈学习教育学。解放后,东南地区严重缺乏教师。1983年,我来到头顿,一直在那里教书,直到退休。在头顿,有很多来自青章县的同乡。许多人也成为了这片土地上成功的商人。他们有的打渔,有的打工,有的经商。我总是称这里为“头顿市中心的青章县”。

“我们非常自豪的一点是,我们非常团结。每年春节期间,我们都会与头顿的义安协会(Nghe An Association)和青章协会(Thanh Chuong Association)举行会议。头顿市是一个宜居、友好、宁静的地方。这也是为什么我的子孙后代都在这里开始他们的职业生涯并成长的原因。” 平女士分享道。