老人即将第104次剥春卷皮。

(宝贤)——卢文敦先生已年过百岁,但他仍然记得很多往事,从年轻时到当年为了班维水电站项目放弃房屋和田地的日子。在他的新家乡,他就像一棵“大树”,是他的子女、孙辈以及清章县玉林乡农村村民的支柱。

陌生人的出现似乎打断了卢文敦先生的思绪。我们问道:“您好,先生!您今年多大了?”敦先生悠闲地回答道:“以前泰国人不计算年龄,也不计算年份,而是计算他们为春节剥了多少次粽子。到目前为止,我已经剥了103次粽子了。”

|

| 卢文敦先生神志仍然很清醒,可以自己在房子里走动。 |

谭先生看起来精神不错,不用拐杖也能在屋里走动,只是耳朵有些耳背,视力也不太好。事实上,起初我们并不相信他有那么大的年纪,因为过去高地人往往记不清自己的年龄。读懂了来访者的思绪,谭先生的三女儿卢氏谭女士(1960年生)开始查找父亲的相关文件。

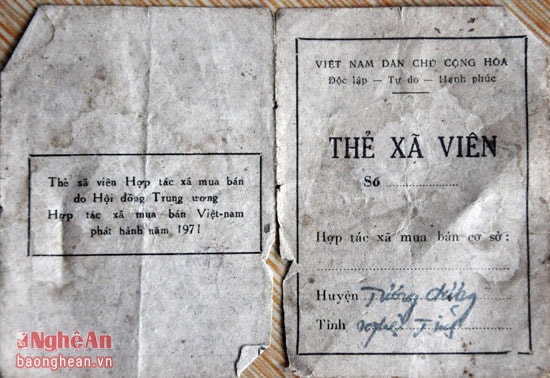

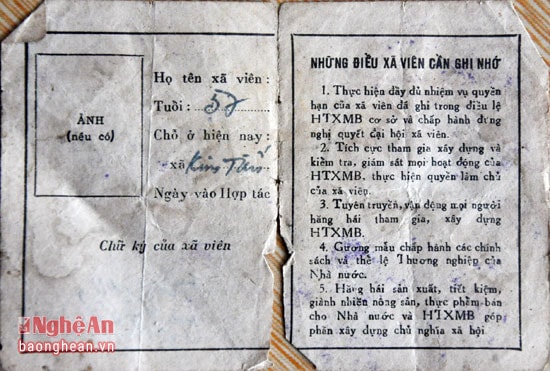

“我从老家搬到这里的时候,有些文件被水淋湿了,有些丢失了,再也找不到了,只剩下这些东西,”谭女士说道。在这些文件中,有一份文件印证了谭先生的话:一张1971年越南合作社中央委员会颁发的合作社会员卡。卡片上已经留下了岁月的痕迹,只剩下两层封面,内页已经遗失,会员姓名等信息也随之消失。

其他信息,例如卡号、合作社名称、加入合作社的日期以及合作社成员的签名,要么没有记录,要么是因为近半个世纪的岁月侵蚀,墨迹早已褪去。唯一留存的信息是,现居住地为金田公社,当时的年龄为57岁。如果将这个年龄加上47(从1971年到2017年),那么Tum先生所说的他为春节剥了103次粽子的说法就是正确的。

|

|

| 1971年由卢文敦先生签发的会员卡。 |

Tum先生兴高采烈地讲述着他搬到安置区后的生活,以及他在新家乡度过的春节假期。十多年前,当他听说自己的村庄要搬迁到200多公里外的清章县安置区时,他起初并不高兴,更多的是担忧。因为他已经对金田村的土地产生了深厚的感情,从溪流到森林,他都无比熟悉。

然而,后来乡镇和区政府官员前来劝说他将山川、森林和村庄交给国家,用于水力发电,以释放家乡的潜力。他觉得这样做是对的,便同意了。他至今仍记得十多年前的那一天,房子被拆解,做成木筏,顺着南侬河漂流而下。木筏离开码头,顺流而下时,谭先生坐在那里,回头望着老房子的地基。木筏已经漂流到很远很远的地方,但他仍然忍不住回头望去……

那一年,在新家乡过的第一个春节难以言表。既有乡愁,又有对故乡的思念,生活依然充满艰辛,令人焦虑不安。许多人灰心丧气地回到了老家,但谭先生却不这么想。他知道这是改变命运的契机,于是鼓励子孙后代要坚定不移。他说,万事开头难,但只要坚持不懈,就一定能成功。

|

| 卢文敦先生看到儿孙团聚时的喜悦。 |

如今,一切都开始步入正轨,如同高原上的水车开始转动。“我没有儿子,但我有五个女儿,她们都爱她们的父母,也总是听从我的教诲。很多人都说我很幸福,幸福是因为我身体健康、长寿,幸福是因为我的孩子和孙辈们孝顺善良。”卢文敦先生分享道。如今,他已有12个孙辈、15个重孙辈和6个玄孙辈(也称作“chật”),这意味着他的家族现在是一个五代同堂的大家庭(五代人共同生活在同一屋檐下)。

第五代祖辈在玉林出生长大,对祖辈们来此探索的乡村怀有深厚的感情。目前,谭先生与卢氏谭女士一家同住。生活虽说并非一帆风顺,仍有许多烦心事,但一家人其乐融融,温馨幸福。

当被问及长寿秘诀时,卢文敦先生回答说:“老实说,没有什么秘诀。我年轻时贫穷,生活艰辛。长大后,我参军入伍,战后又回到农场务农。现在我和儿孙一起生活。我只知道像蜜蜂筑巢一样努力工作,永远爱我的儿孙,在别人困难的时候帮助别人,以及不酗酒……”

2017年定油春,卢文潼先生将第104次剥粽子,迎来他在新家乡的第十个春节。他已不再像以前那样挨家挨户地讨春,但潼先生会聆听锣鼓喧天、排箫悠扬的旋律,吟唱五行诗、潺潺歌谣,让心中充满喜悦与激动。虽然年事已高,但他的心灵依然青翠如春,如同春天里萌发新芽的大树。

丛健

| 相关新闻 |

|---|