故乡和义安文化在胡志明生活中留下的印记

每个人,无论身份地位——平凡人还是伟人,都有自己的故乡。故乡是我们每个人出生的地方,也是我们最初感知世界的地方。这些印象和感受深深扎根于我们每个人的潜意识中,并由此塑造了我们每个人的情感、思想和人生风格。

我们的胡志明主席也是如此。他出生并成长于故乡义安。义安地处贫瘠的乡村,人们常年与恶劣的天气作斗争,为了生存,还要与外敌入侵者作战,保卫家园。因此,义安人民始终秉持着勤劳、节俭、热爱工作的优良品质,尤其拥有强烈的爱国情怀、团结友爱的精神。此外,义安人民还拥有乐观向上的精神,渴望学习,克服自然灾害,改善生活。这里承载着红山、林江、民歌、维潭民歌等文化印记,形成了独具特色的鲜明风貌,与其他任何地区都截然不同。

.jpg)

胡志明主席自幼生活在文化底蕴深厚的乡村,耳濡目染地感受着故土的情感。他从小就聆听祖母和母亲吟唱的民歌,深受家乡情怀的影响。在父亲的严格教导、母亲的慈爱以及祖父的悉心照料下,义安的文化印记深深地烙印在他的思想和情感之中。这种义安的文化印记对胡志明主席的个人风格形成了深远的影响。

具体来说,尽管他为了拯救祖国而周游世界;即使身处殖民帝国主义的监狱,或是在漫长而艰苦的抵抗战争中,他始终对故土——他最爱的同胞所在的地方——怀有深深的思念。对他而言,对祖国的热爱是最神圣的。

祖国是一个充满爱与温情的地方。

五十年,满满的爱。

有幸与他朝夕相处的干部、职员、士兵……都一致评价道:从青年到老年,从爱国青年到领导人,胡志明主席始终在言行举止中体现着家乡义安的鲜明风格。

在胡志明主席的感性思想中,生活简朴就是公正,超越日常生活中的所有物质欲望,也是生活节俭——这是义安人民的美德。

众所周知,1954年底解放首都后,胡志明主席在主席府居住和工作。起初,党的中央常务委员会安排他入住法国总督的故居——一座豪华且设施齐全的宅邸。然而,胡志明主席拒绝了,他选择了一间普通电工的住所,以便更靠近他的兄弟和同志们。后来,他的住所变成了一座位于花园中央、带有一个简易鱼塘的简朴吊脚楼,这段历史也成为了一段传奇。

那些有机会近距离接触他的同志们,在目睹总统用餐时都纷纷表示:他仍然记得家乡的家常菜。餐盘里依然有汤、茄子、红烧鱼或红烧肉,但绝对没有那些远离劳动人民的特殊菜肴。

范文同总理生前曾评价道:“我曾与他共餐数百次,每次都看到他一丝不苟地端起饭碗,不让一粒米掉落,因为他尊重生产花生和大米的工人的功劳。小事与大德在他身上和谐统一。”

他的穿着打扮也十分简洁优雅,从他穿的衣服到他穿的橡胶凉鞋,都体现了义安文化勤劳节俭的鲜明特征。

胡志明博物馆至今仍保存着他生前穿过的卡其布套装。过去,每当看到他穿着旧卡其布套装时,他的战友们都建议他换一套新的。他却说:“我们的人民依然贫穷,面临诸多困难。这套衣服对我来说足够了。” 后勤总局第十服装厂给他送来了一套新的卡其布套装。他收下了,但又把它寄了回去,让工厂用作奖励给工人们的比赛奖品。

作为党和国家的领导人,他忙于处理无数事务,但他仍然抽出时间来提高产量,种植蔬菜,养鱼……他居住的房子周围有一个花园,里面种着许多种类的树木、水果,包括木槿花——这让他想起他的家乡。

因此,仅从我们周围的事物,通过饮食、生活、穿着等方式,我们就能在胡志明主席身上看到他祖国的些许印记,那就是简朴、勤劳、节俭和尊重劳动。通过这些行动,我们也能看到他对群众的深切关爱,他乐于分享,不愿过着“高于普通人生活水平”的生活。

他对人们的同情和爱也体现在他的举止和行动中,但在这里我只想提及最高层次的概括,那就是他思想中引导他行动的部分:“我只有一个愿望,一个最大的愿望,那就是国家独立,人民自由,人人有饭吃、有衣穿、有受教育的机会。”怀着这些愿望,他踏上了拯救国家的道路,克服了重重困难,做出了巨大的牺牲。

这种人道主义精神不仅体现在他对越南人民的关怀上,也体现在他对全世界辛勤劳动的人们的关怀上。无论他走到哪里,无论他身在何处,他都对那些失去家园、遭受奴役和苦难的人们感同身受。这种人道主义精神和对周围所有人的尊重,也体现在他珍视人类情感、宽容那些过去犯过错的人,并从中汲取力量,提醒他们美好的品质,引导他们走向真、善、美。

胡志明主席的一生也充分展现了义安人民的乐观精神和求知欲。

我们知道,他怀着对祖国的热爱,为了拯救国家,为了确保人民有饭吃、有衣穿、有受教育的机会,毅然决然地离开,即便身处冰天雪地的严寒,也依然辛勤劳作,做过服务员、清洁工、摄影师……只为挣钱投身革命活动。即使身陷囹圄,他的精神也从未动摇。他克服重重困难,靠的是他对未来的坚定信念和对生活的热爱。他那些关于自然、祖国和民族的诗句,正是他乐观精神的最好证明。

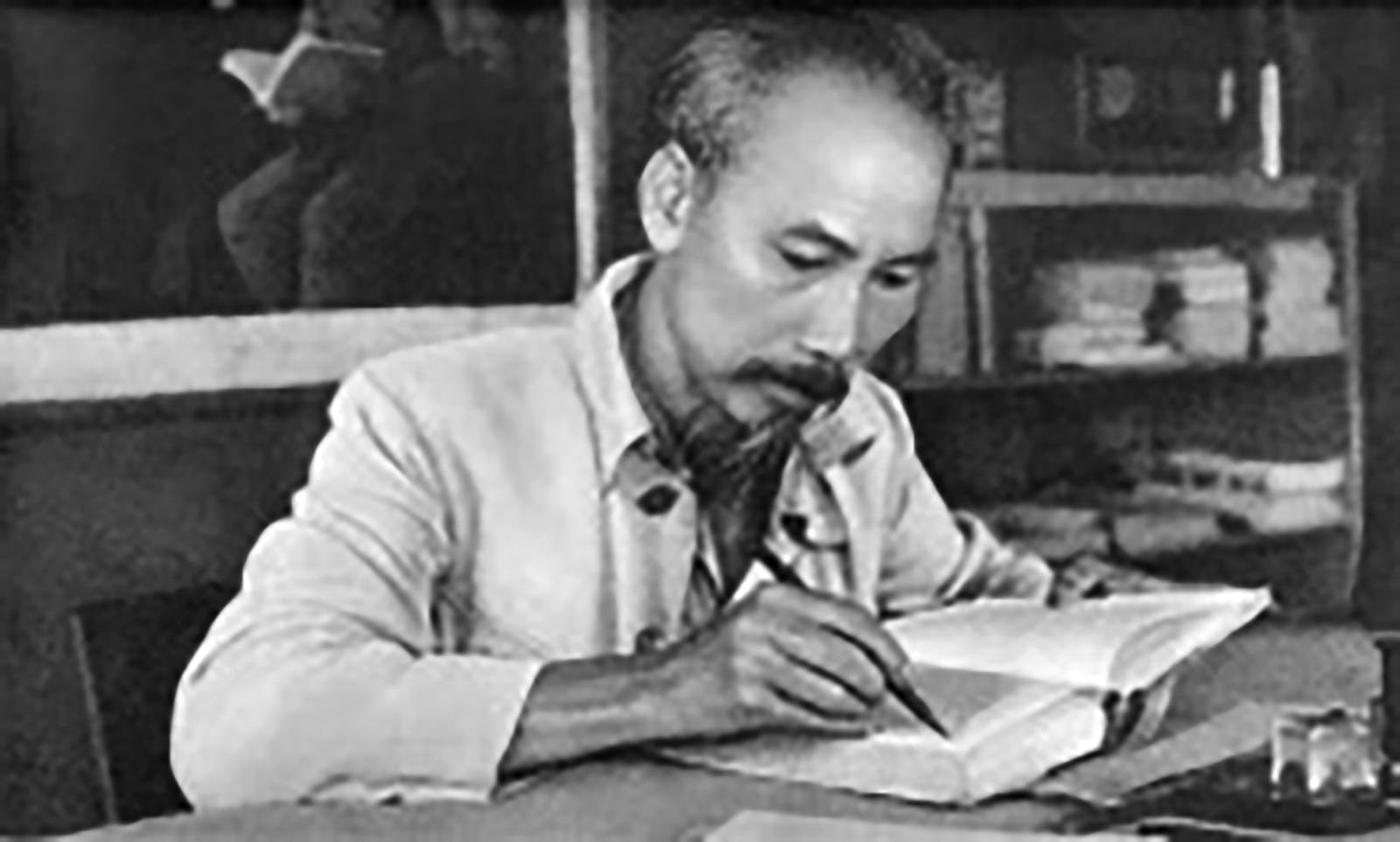

胡志明自幼好学,这源于他祖国的传统。后来,无论身处何地,无论境遇如何,他都始终抓住机会学习外语、阅读书籍、研究世界问题。这使他对世界和时事有了深刻的了解。

因此,义安的文化被胡志明主席有选择地吸收。这些文化精髓深深地烙印在他的潜意识里,成为塑造胡志明个人风格的重要组成部分。所以,无论胡志明年轻还是年老,无论他的言行举止、生活状态、工作方式还是思想观念,都深深地烙印着故乡的文化印记。这是因为他从小就深爱着这片拥有丰富传统的土地,深爱着那里勤劳乐观的人民。临别之际,胡志明依然思念着故乡义安。在音乐家陈欢的歌曲《临别赠言》中,他依然给我们留下了令人动容的印象:“……据说,胡志明叔叔想听一首越南民歌,因为他想起了童年时的森村……他想听一首义安的民歌,因为森村一直在他心中……”

通过胡志明,我们义安人民更加自豪,更加热爱我们的祖国——一个深深铭刻在胡志明主席——民族解放英雄、世界文化名人——心中的义安。