容易记住的街道名称

(Baonghean)-有多少人会记得一条街的名字,即使他们并非这条街的本地人,也不是每天在那里工作或学习的人?但有些人,即使很少再回去,却依然会牢记这条街的名字,因为他们曾经爱过,曾经依恋过一栋房子、一棵树荫,或是遥远荒野中的一条小路,那时这条街还不是……街道!如今,黎笋街(荣市)常常会唤起这样的回忆……

回想上世纪六十年代初的荣市,黎笋街只是1A国道的一段。那时没有人行道,也没有路缘石,只有凹凸不平的柏油马路,蜿蜒穿过长满野草的沙丘、田野和零星散落的竹屋和茅草屋。长年累月的炮火和枪林弹雨,士兵们列队行进,等待着渡过滨水渡口的时刻,他们渴望却又不确定,那里是否有一片绿树可以遮荫……

奇迹般地,在那片荒凉的景象中,矗立着一座荣市人民剧院。那里,艺术家和艺术团体的演出中常常回荡着“炮声盖过歌声”;这里也是流动电影队周六晚上为民众服务的电影院。剧院的建筑风格与荣市如今的足球场相似,建于20世纪50年代末,后来为了新的建设项目而拆除,如今是黎笋街南侧起点,343号的Intimex超市的所在地……

这位满头银发的茶贩独自坐在街道北侧,就在“吃”着张氏街正面的芳东酒店围栏路口。几十年来,她一直居住在荣街。回想起七八十年代,她每天晚上都会去剧院观看中央歌剧团、忠旺歌剧团和金凤歌剧团的演出,顿时感觉自己又年轻了。白天,从边水到秋兰的街道上人头攒动,但到了晚上,来自四面八方的男女老少涌入人民剧院,聆听爱莲、黎寿、小郎等艺术家朗诵《海东说我》、《我和女儿》等著名剧目的台词……

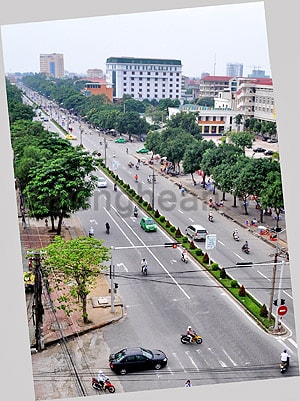

Le Duan 街全景。

杨文祺在其著作《荣市——我童年的城市》(VHNA – 2012)中写道,20世纪60年代,“人民剧院对面几乎是一片荒芜的土地,长满了野草和灌木丛。据说,自陈朝以来,这里就是义安省以及清化省、广平省等邻近省份的科举考试院。阮朝时期,这里曾选拔出像阮功筹、潘佩珠这样闻名全国的优秀学士。科举制度结束后,法国人在这片土地上建造了印度支那最大的铁路工厂之一,拥有数千名工人。此外,还有木材厂、火柴厂……所有这些,为荣市奠定了最初的工业基础。如今,如果你深入其中,只能看到零星散落的沉重火车车轮,甚至还有几台锈迹斑斑的蒸汽锅炉散落在杂草丛中……”。

1973年《巴黎协定》签署后,这座刚刚停止轰炸的故乡,立刻变得熙熙攘攘,人们纷纷返回故地,重振生活。古老的张氏区开始崛起,荣师范大学的四层建筑拔地而起。荣师范大学是义安省的第一所大学,成立于1959年,是社会主义北方的前沿大学,也是越南第二大大学(仅次于国立大学系统)。当年荣师范大学的校友们,怀念着艰苦求学的时光,却又满怀梦想和抱负,为这所学校和这条街道感到自豪。那些没有电的夜晚,埋头苦读直到油灯熄灭,那些下午,和朋友们一起漫步在街上,街上渐渐出现了第四军区司令部、军区博物馆、集体住宅区的新建筑,手工石灰窑、小摊、马车和三轮车运输合作社渐渐被遮蔽、消失……当年零星散布着卖煎饼、绿茶和花生糖的茅草屋,如今在黎笋街北侧尽头、荣大路口的人行道上,有许多为学生服务的“风之商店”。

黎笋街荣大学路口的一角。

如今,荣市的黎笋街或许是一条独特的街道,因为街道两边的编号并非从1开始;而且它也不按照从市中心开始编号的规则(荣市场通常从0开始),而是从滨水开始。这是因为黎笋街于1997年从阮友街分离,街道名称有所变更,但门牌号的顺序保持不变。从奇数门牌号187开始,到荣大学路口的偶数门牌号182,一直到芳东酒店前的环岛(连接陈富街和长氏街路口),最后的343号属于忠都坊,北侧的187号属于长氏坊。

这条街如今是一条熙熙攘攘的双向街道,商业贸易繁忙。北侧几乎整个街道都被荣大校园的围墙包围,总是熙熙攘攘,而另一侧则是第四军区司令部,始终保持着安静的面貌。街道南侧有许多办公楼和培训机构,包括忠都坊各级学校和职业学校。如果说第四军区博物馆和军区文化馆是街道南侧的历史文化亮点,那么以阮叔好教授命名的荣大信息中心-图书馆则是北侧值得关注的文化亮点。阮叔好教授是南丹著名儒家阮叔好家族的后裔,也是荣大第一任校长(1959-1973年在任)。不知道是不是风水巧合,但据说荣大信息中心-图书馆就建在旧考科院的主要区域上。

如今的黎笋街,在新建宽敞的街道旁,南侧的小巷深处依稀可见补贴时期修建的公寓楼,老红砖墙的青苔;或是拐向北边的白寮街,也勾起一丝忧郁的神情。如今的黎笋街终年熙熙攘攘,车水马龙,所以如果你想感受这条街的灵魂,不妨在深夜来到这里,这里只会有几家点缀着红灯的小店,仿佛只是为了点缀那些在这条街还不是街道时就离开的人的乡愁,如今有机会再来拜访。

黎笋同志1907年4月7日出生于广治省赵风县碧河社碧罗洞村(现广治省赵风县赵东社碧罗洞村)。他是党的第一代革命战士之一,是胡志明主席的优秀学生。黎笋同志现年79岁,入党56年,近60年连续不断的革命活动,身兼多项重任:中央书记处书记(1937年);中央常委(1939年);南方党委书记;中央南方办事处书记(1946年至1954年),政治局委员(1951年);中央执行委员会第一书记、总书记(1960年至1986年)。黎笋同志于1986年7月10日逝世。全国各大城市的许多大街小巷都以他的名字命名。

文章和照片:Dinh Sam