德国对中国“强硬”:对抗还是只是“风吹”?

(Baonghean.vn)——德国是下一个因香港特别行政区选举而中止与中国香港引渡条约的西方国家。

在其他西方国家,尤其是美国和英国,不断批评北京在新冠疫情起源问题上缺乏透明度,以及最近在香港实施新国安法的背景下,柏林对中国问题做出的回应实属罕见。那么,我们该如何解释德国的这种行为呢?

西方效应

德国外交部长海科·马斯于7月31日发表引人注目的声明,宣布将暂停与香港的引渡条约,理由是香港政府宣布多名反对派候选人不具备参选资格,并决定推迟9月的选举。德国由此成为首个宣布暂停与香港引渡条约的欧盟国家。这可以说是柏林在一段时间以来,面对其他西方国家就新冠病毒来源和香港安全法对北京的批评而采取的谨慎态度后,首次做出“强硬”反应。德国此次的反应可能有三个原因。

|

| 德国外交部长海科·马斯于7月31日宣布暂停与香港的引渡条约。图片来源:路透社 |

首先,德国是欧盟轮值主席国,任何决定都可能成为反映欧盟视角的“镜子”。与此同时,欧盟也多次对中国6月底通过的香港国安法表示深切担忧,称这项新法律将严重影响香港特区长期以来的自治和相对自由。

欧盟甚至最近决定限制向香港出售“两用”技术,即既可用于民用,也可用于军事和安全行动的技术,例如定位系统、热成像眼镜或人群控制设备。他们认为,这些技术可用于“内部镇压、内部通信窃听或网络监控”。在这样的背景下,无论德国多么谨慎,都被迫对中国做出一定的回应,以确保欧盟内部的统一立场。

其次,与欧盟本身类似,当美国、英国和加拿大等其他盟友都对中国的政策“怒火中烧”时,德国很难袖手旁观,不采取任何行动。尽管柏林与华盛顿的关系已出现“破裂”的迹象,但德国总理安格拉·默克尔领导的政府很难选择亲华而忽视美国。因此,至少“西方效应”迫使德国公开反对中国的行动,即使这会激怒北京。

第三,德国国内也日益强烈地认为政府应该改变对华立场。反对派和执政党的政客都指责默克尔总理对北京过于软弱。德国外交关系委员会(DGAP)高级研究员迪迪·柯尔斯滕·塔特洛(Didi Kirsten Tatlow)向德国之声表示,德国在与北京维持关系方面过于“软弱”,这可能会让香港人感到“失望”。这也可能给柏林施加压力,迫使其对北京做出回应。

|

| 中国谴责德国暂停与香港的引渡条约。图片:路透社 |

附带诸多好处

然而,许多专家认为,德国在对抗中国方面难以走得更远。与大多数其他欧洲国家一样,德国基本上无意采取与美国相同的做法,即对抗中国。许多德国政界人士认为,在美中关系日益紧张且不排除爆发战争的情况下,整个欧洲以及德国都需要树立“独立立场”。

由此可见,多年来,德国官员对待中国始终彬彬有礼。自赫尔穆特·科尔总理时代以来,德国官员已成为北京的常客。在担任总理的15年间,安格拉·默克尔曾12次访华。她携多位德国大型企业的首席执行官一同访问中国,旨在向中国领导人推介这些企业,并强调德国在制造业领域的独特优势。

博世、宝马、梅赛德斯、西门子和大众等品牌都是重要的制造业品牌,它们提供的工厂设备和基础设施帮助中国成为世界领先的制造业大国。反过来,与亚洲增长最快的经济体合作也帮助德国从金融危机中强劲复苏,并克服了欧洲主权债务危机。

此外,德国对华政策的座右铭一直是“Wandel durch Handel”(贸易带来改变)。德国人热衷于在人道主义和商业领域投入资金,希望通过赋予每个人全球秩序和自由,实现积极的变革。“德中贸易关系比安全问题更重要,”德国马歇尔基金会柏林研究员诺亚·巴金表示。事实上,自2017年以来,中国已取代美国成为德国最大的贸易伙伴,2018年双边贸易额超过2000亿美元。

|

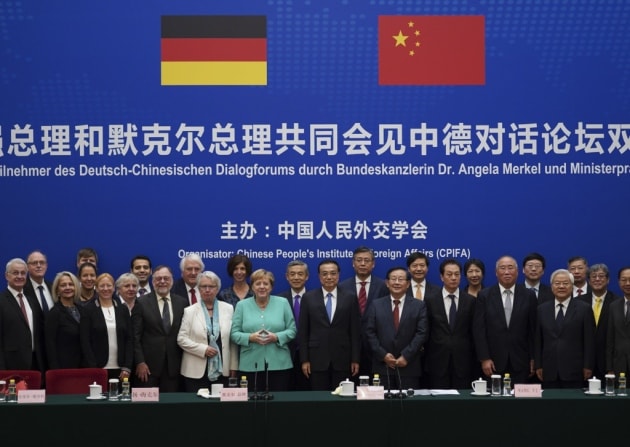

| 2019年9月6日,德国总理安格拉·默克尔(中左)和中国国务院总理李克强(中右)在北京德中对话论坛上合影。图片:法新社 |

一个引人注目的进展是,就在德国于2020年6月同意斥资100亿美元救助汉莎航空后,该航空公司宣布恢复法兰克福-上海航线。观察人士表示,无论是巧合还是刻意为之,汉莎航空的新举措都表明,德国优先考虑恢复与中国的贸易联系,而这些联系因新冠疫情而中断。

鉴于两国如此密切的经贸关系,德国政府希望避免与中国政府发生冲突是可以理解的。因此,德国最近就中国领土香港做出的强硬决定,可以看作是不可避免的背景下的一次“高压打击”。长远来看,即使默克尔总理卸任,德国也难以确定是否会彻底改变其对华立场,因为经贸合作仍是柏林的首要任务。