Ca Tru 的命运

(Baonghean)-位于演州郡北部的演安村(Ke Lu)几百年来一直被称为义安歌筹之乡。歌筹经历了历史的变迁,从黄金时代到沦为“古董”、“亟待保护”的时期,女歌手的歌声至今仍留存在这里。正因如此,当介绍演州歌筹俱乐部的梅氏杏女士(生于1962年)和阮文清先生(生于1955年)为歌筹艺术家夫妇时,我们便认定他们是古代先民的后代。梅氏杏女士是歌舞伎,阮文清先生是石琵琶演奏家,两人都生活在这里。

但事实并非如此。演员梅氏杏原籍河静省香山,音乐家阮文清原籍琼吕。两人在安利火车站工作时偶然相遇,结为夫妻。婚后,他们发现了彼此的“才华”。梅氏杏是一位民谣歌手,在铁路界四处演出,而阮文清则是一位管风琴演奏家。“当时我们只唱民歌和红歌,从未想过有一天我会唱歌筹。我甚至不喜欢它。但后来,有一次我现场观看歌筹演出,突然喜欢上了板子的声音。我非常喜欢,于是就学会了唱歌筹。当我唱完歌筹后,我就迷上了,无法自拔,回到家后……我邀请我的丈夫一起唱。” 梅氏杏开心地回忆起她与歌筹的那段命中注定的邂逅。

艺术家夫妇 Mai Thi Hanh 和 Nguyen Van Thanh。

就这么简单,但学习歌筹却是一个漫长的旅程。很多人歌唱得很好,嗓音清澈而富有激情,但一接触歌筹就“束手无策”。因为歌手不仅要唱歌,还要拍手,拍得合拍,与乐器和鼓点同步,这样才能唱得好。从小就热爱唱歌,甚至可以说是天赋异禀的韩女士“什么曲子都能唱”,但直到快40岁的时候,她才犹豫地尝试歌筹。起初,她觉得歌筹完全是“u hu”(胡)的,也……觉得无聊。但耳边萦绕着那迷人的拍手声,她决心学习拍手,只是想知道如何演奏拍手,而不是学习唱歌。然后,她一边拍手,一边哼唱。不知何时,歌筹的灵魂渗入了她的血液和肉体。2004年,韩女士加入了演州歌筹俱乐部——一个聚集了全县歌筹爱好者的聚会场所。她和其他歌筹歌者,以及拥有悠久歌筹传统的老人和家庭一起唱歌练习,日复一日地提高自己的歌技。

从唱桑歌、摇篮曲开始,她还记得自己能完整唱的第一首歌是桑顺族的情歌《Doi Dong》。之后,唱诵歌、在集体宿舍唱歌、用36个声部唱歌……这些都变得更加困难,需要集中精力,熟练地传播它们。对她来说,此时来到歌筹就像一段美好的时光,一个女人经历了人生的起起伏伏,自身的变化如此之多,她的灵魂变得更加温柔、更加平静。她全身心地感受到歌筹的深厚价值。它不再仅仅是一种音乐,而是历史、传统,是祖先的话语。当人们放声歌唱,带着全部的爱,全心全意地歌唱时,那一刻就是“即使想放弃,也不能放弃”的时刻。

每次Hanh女士随俱乐部参加活动和演出,Nguyen Van Thanh先生总会去接她。看到妻子对这种传统音乐的热情与日俱增,他也“影响”了她。他本人也颇有乐器天赋,经常在婚礼上演奏管风琴,为家里赚取额外收入。现在,Thanh先生开始尝试练习Dan Day。起初,他不敢告诉任何人,只有家里的夫妇知道。他们俩上网、阅读资料、听别人演奏,然后模仿学习。然而,他们演奏得非常好。这似乎是一对夫妻的天作之合:妻子爱上了歌筹,丈夫就学习了Dan Day,这样他们就可以一起“边唱边学”。如今,Nguyen Van Thanh已经成为了演州歌筹俱乐部的一名扎实的演奏者。

歌筹是一种选择性较强的体裁,很难找到听众。因此,只要有机会演出,俱乐部的艺术家们就努力留下深刻印象,打动人心,即使有时报酬甚至不够支付汽油费和旅费。像梅氏杏和阮文清夫妇这样的歌手和音乐家也是如此,他们不遗余力地为歌筹付出。退休前,这对夫妇在办公室演出时,也增加了歌筹的表演。梅氏杏自豪地说:“有一次,我们与清化到广平的铁路部门进行交流时,我也参与了歌筹的演唱,向他们介绍了义安的歌筹。那天,大家都夸奖歌筹好,特别。”现在,每年春天,这对夫妇都会唱歌,为长辈祝寿,并在村里的家庭仪式上演唱。 Hanh 女士还表示,她想把歌谣传给她的儿媳,因为她看到在婚礼上,新娘的父母也唱了歌谣,“那家人大概有 5 或 6 个人会唱歌谣,所以谁知道呢,如果这个女孩学得好,我就可以为俱乐部培养另一个歌手。”

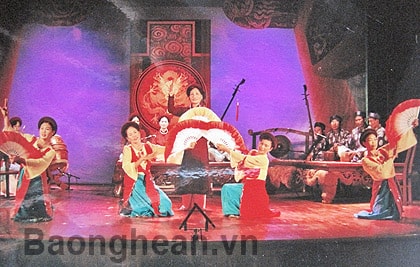

歌手梅氏杏在2011年全国歌筹节上演唱歌曲《大石》(照片由角色提供)。

2011年,在河内举办的国家歌筹节上,梅氏杏凭借歌舞表演《戴石》荣获一等奖。2012年10月,在河内音乐学院的培训班上,双簧管演奏家阮文清也入选。短短10天,他学会了用36个声部演奏3首歌曲。由于难度高、时间长、曲调变化快,很少有人能做到。这段时间,一方面是为了个人荣誉,另一方面也是为了给乂安歌筹带来一定的反响和地位,传承和弘扬祖国独特的文化价值。

“我们唱歌表演,是因为热爱。很多时候,我们辞掉工作来这里,并不是因为这是一份可以赚钱的职业。歌筹社的兄弟姐妹们都充满热情,尤其是昔日的创始人阮先生,以及现在的常先生,他们非常理解和关心歌筹……歌筹是祖先留下的遗产,我们唱歌,也想传承演州歌筹的传统文化。”歌手阮文清说道。

告别昔日熙熙攘攘的歌筹克鲁,新建的房屋遮住了柴家公社的屋顶。我的脑海中依然浮现出一位女歌手的身影,她眼神流转,嘴角挂着微笑,敲着桌子打着节奏,热情地歌唱,旁边是她丈夫正在拨动丹日琴的琴弦,为我们“演奏”着他刚学会的三十六音小调。我相信,这片土地不仅孕育着歌筹,更能吸引、唤醒和滋养人们来到歌筹,守护、珍惜和尊重我们祖先留下的宝贵遗产。歌筹依然拥有一种历久弥新的特殊生命力……

黎娥-阮周二