恪守承诺“眼神明亮,心灵纯净”

(Baonghean.vn)——2011年12月的一天,我们约好在《人民报》与他见面共事。来到他的住处,只见他衣着整洁,拎着熟悉的黑色皮质公文包,正等候在阮玉武173号楼的楼梯下。年逾70,阅历丰富,却依然保持着记者的风采——阮青峰记者,资深记者,曾任《人民报》社长、党建部部长。写到他,我感到在这位新闻界的巨人面前无能为力。本文只是对一位年轻记者的几笔描写,无论年龄还是在业内地位,他都与他相差甚远。

((Baonghean.vn)——2011年12月的一天,我们约好在《人民报》与他见面共事。来到他的住处,只见他衣着整洁,拎着熟悉的黑色皮质公文包,正等候在阮玉武173号楼的楼梯下。年逾70,阅历丰富,却依然保持着记者的风采——阮青峰记者,资深记者,曾任《人民报》社长、党建部部长。写到他,我感到在这位新闻界的巨人面前无能为力。本文只是对一位年轻记者的几笔描写,无论年龄还是在业内地位,他都与他相差甚远。

作为从义安报创刊第一天到场的9人之一,义安报创刊50周年也是他从事新闻事业50周年的日子。在他半个世纪的写作生涯中,他在义安报工作了15年(1961年至1976年),在人民报工作了28年(其中20年任人民报义安、义静驻地组组长,8年任人民报编辑部副主任、主任、高级记者),17年任总书记专职记者。

青峰记者的职业生涯也标志着他为老挝新闻工作者们传授了十年的教育。为此,他荣获老挝人民民主共和国颁发的三级劳动奖章。他于2004年退休。正如他在最近的文章《难忘的岁月》中坦言:“我说退休了,但其实我对这份职业的热爱并未消退。因为直到现在,我仍然是《越共电子报》的特约撰稿人,以及多家报刊和越南党电视台专题的定期撰稿人。” 当被问到:“您是什么时候爱上这份职业的?”时,我不假思索地立即回答:“从我加入义安报社的那天起。”

值得铭记的时刻

1961年初,告别人民大学后,来自首都顺化的年轻人阮清风(Nguyen Thanh Phong)迫不及待地背上行囊,返回四区(旧)荣市。当时,年轻的记者阮清风被认为是报社的“青涩少年”(因为他的第一批同事黎玉王和诗人茶银也比他大20岁),他带着青春的热情和清晰、新鲜的人生观,开启了自己的写作生涯。当时,阮清风的任务是阅读和整理记者发来的信息,然后将其转发给广播部门或作为报社的新闻资料保存。

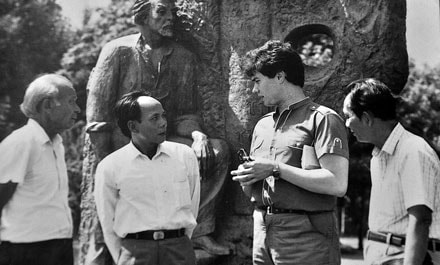

记者 Nguyen Thanh Phong(左二)、记者 Thep Moi(最右)和两名记者 Luri(左)、Xec Gai(Su That 报 - 苏联)在参观塔什金航天博物馆(1987 年 8 月)

当《义安报》成为乂安省委机关报时,“文职”职员陈峰也成了乂安报的记者。他边生活边写作,边旅行边写作,在生活中努力实践,积累经验,在写作上也日臻成熟,他逐渐磨练成熟。他把乂安视为自己的第二故乡,把乂安报视为自己的家。

作为该地区的学生

他至今仍记得第一次去巴图合作社(雄泰、雄原)报道田间节的情景。从荣市出发,路程超过5公里,没有任何交通工具,他只能步行或搭便车前往。至于公社冬春作物的收成,他“玩”了两页纸,感到无比自豪。第二天早上,他把稿子交给了潘辉全同志,既高兴又紧张地等待着结果。他的哥哥潘辉全用红墨水仔细修改,并附上了一句温和而深刻的评论:“你知道如何获取文件,但格式太繁琐了。我这样修改一下,你看完同意吗,然后再告诉我。” 这是他新闻生涯中的第一课。多旅行,多写作,多跌倒,才能懂得如何站稳脚跟,更加坚定。

每一期报纸都标志着他记者生涯的成熟。工业、手工业、农业、军事、商业、交通运输……这些新兴领域,都由清风报的作者以多篇重量级文章触及。有一次,他被派去报道中建造船合作社(义切县义禄市),一路上,他既要步行,又要坐马车。得知他一路走到那里后,合作社主席阮丹敏先生只能默默地称赞道:“这位记者真是会走路啊!”,并让社员骑自行车送他到编辑部,还送了他一包干鲭鱼。两天后,《中建开山建船坊》这篇短文就发表了。

在像Thep Moi这样的同事和兄弟的陪伴下,他更加成熟。Thanh Phong第一次和Thep Moi一起出差去苏联,写满了笔记本却只写了四篇文章;而Thep Moi却什么笔记都没做,回家后一口气写了十三篇文章。他说有这样的老师真是太好了!是Thep Moi教会了下一代如何“稳如三脚架”,尤其是那些在党报工作的人。

《漫漫江山》一书中,至今仍保留着许多照片,有他在荣市机械厂坐着听胡伯伯讲故事、写报告的,也有在102号归阳山战场采访保卫城市天空的高射炮兵部队战士的场景。尤其,他始终记得他和战友们逐一挖掘被炮弹掩埋的12名长盆姑娘遗体残骸时的悲痛时刻。想起挖掘时,找到通女士的手,张开她的手掌,她手里还紧紧攥着中学入学通知书(虽然有通知书,但她还是要求留下),他和其他人都沉默不语,心如刀割,在茫茫的寂静中欲哭无泪。那时的泪水,直到现在,当他讲述时,依然止不住地流淌。20年后,他继续写下《怀念12名长盆姑娘》这篇文章。正是因为他的热情,义安志愿青年团代表同意接纳他为证人,为树立长盆志愿青年团的形象做出贡献。

“心”字永存

与我们交谈时,他毫不掩饰地回忆起自己记者生涯中的不完美之处。他写过错,写得不好,调查不彻底,列举的例子也不充分,尽管他的文章中有很多例子被授予英雄称号,例如:胡氏良(琼琉)、阮仲祥、阮友松、黄氏莲。有些例子是他听人说的,所以才写错的。1964年,在全省“两好”竞赛运动表彰大会上,一位姑娘上台讲述了自己的故事。她在沙堤爱上了一个男人,后来他参军牺牲了。虽然她还不是家里的儿媳,但她仍然主动把自己当成儿媳,主动去帮助爱人的父母。在那次会议上,她唱起了感人的歌曲《我的爱人永不放弃》。他以此为题写了一篇名为《志愿新娘》(Co gai dong nguyen)的文章,刊登在报纸头版。然而,经过重新调查,这起案件并非真实事件,而是女孩编造的故事。他勇敢地承认了自己在未进行彻底调查的情况下撰写文章的错误。

在河内阮玉武街 173 号公寓楼 14 层的一间简陋房间里,他仍然保留了一间房间用于礼拜,并存放着书籍、文件和一生新闻事业的纪念品。

在他浩瀚的档案库中,依然保留着他过去的笔记本。那些笔记本随着时间的流逝而褪色。在弥漫着火药味的战壕里,在冬日的稻田里,甚至在等公交车时,那些潦草的字迹依然鲜活。那些历经数十年炮火和战争,泛黄的笔记本,被他小心翼翼地、庄严地珍藏在书架上。

在记者Thanh Phong的众多文献中,我们还能看到一叠A4大小的笔记本,里面收录了他多年来撰写的文章。他对那些留下他孜孜不倦足迹的地方充满热情,例如他撰写的关于李城(安城)“亿万富翁”林农武文添的文章《复兴土地的人》。又如他撰写的近2500字的调查文章《一场让250户人家陷入困境的骗局》,有力地揭露了骗子从义水乡和义新乡人民手中骗取了超过160亿越南盾的骗局,以及1990年关于义静省反腐败的文章《提早部署……》。他还有整整一章的“反腐文章”,每一篇文章都字字珠玑,为净化社会贡献力量。但除此之外,也有很多文章充满了对祖国的思念和担忧,或者对逝去的人的沉痛感受,比如关于长盆十二姑娘的系列文章:“缅怀十二长盆姑娘”、“关于长盆十二“活旗手”姑娘”……

一生,且不止步于“七十而立,人生难得”,记者青峰一生为党奉献的心血和一生的忠诚,实在不是每个人都能拥有的。

陈海