他们无法回到家人身边,只能留在长沙。

为了设立标志并控制长沙今天的33个军事基地,几代人克服了风雨,牺牲了青春,流了血泪。

偏远岛屿

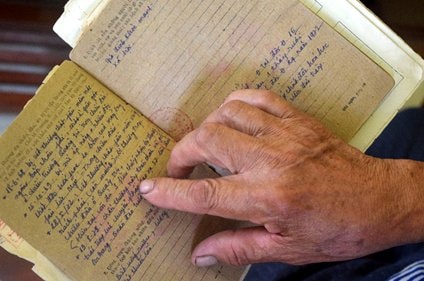

范公潘上校永远不会忘记1978年至1985年树立碑石、修建长沙的日子。

当时,他被派去指挥插旗和建造从新圣洞、长沙洞、安邦、潘荣等一系列岛屿……在经历了许多艰苦的日子和岁月之后,军旅生涯的艰难困苦对他来说不可避免。他总是以乐观的精神鼓励士兵。

|

| 范公潘上校战斗中受伤的记录。 |

潘上校回忆说,当时岛上除了榕树之外没有其他树木,人们渴望绿色蔬菜就像鱼需要水一样。海底虽然有很多海鲜,但由于缺乏膳食纤维,无法食用,即使摄入更多蛋白质,也难以消化。

许多岛屿地处偏远,经济困难,资源匮乏。船只每年只能提供一次补给,无法靠近岛屿,有时不得不停泊在2-3公里之外。食物、补给品和淡水从岸上运来,但只能留到第二年使用,因为必须优先消耗旧物资。

淡水珍贵如金,船只每次抵达目的地,通常都会混入四分之一的海水。由于船只停泊较远,必须用铝制船运输,海浪会将咸水和淡水混合。然而,对于岛上的士兵来说,拥有清澈且咸度较低的水已是幸事。节约淡水始终是一项持续不断的任务。每天,连长都会打开“仓库”,给每个士兵发一桶水,其中大部分用于饮用。

新兵被派到岛上工作,第一年很容易发胖,因为不值守的时候睡得很多。但第二年体重就没了,第三年就瘦得皮包骨头,因为主要吃罐头食品,缺少新鲜食物和绿色蔬菜。

岛屿战士们为了守护长沙而艰苦奋斗的故事,不是几天就能讲完的。但这些艰辛并没有轻易击垮战士们。前几代人已经完成了数十个新岛屿的标记,奠定了基础,并在大海中央建造了坚固的岛礁。

二十岁永远在长沙

1988年3月14日,在加马岛战役中,64名官兵在新圣岛群立主权碑的战斗中牺牲。他们大多是20多岁的年轻人,正是怀揣着许多未来计划和事业的年纪,但最终却全部葬身海底。

当年,岘港有8名战士听到长沙回声,背着背包来到岛上,其中7人英勇牺牲。

烈士张国雄的母亲胡氏莱女士泪流满面地回忆道。张国雄20岁时就参军了。当时家里很穷,莱女士日夜骑自行车上班,辛苦劳作,只够买一点米,全家只能分碗粥。如今生活富裕了,但她的儿子却永远留在岛上。

|

| 何氏莱母亲 |

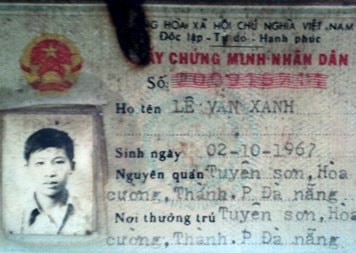

谈起儿子——黎文青烈士,阮春春先生哽咽道:“当时他很年轻,才20多岁。”

在前往岛上执行任务之前,黄先生写了一封信,向家人和家乡的爱人“炫耀”。谁也没想到,这竟是一封告别信。由于悲痛万分,他的爱人请求在家中为他设立一个祭坛。

|

| 黎文青烈士的遗体。 |

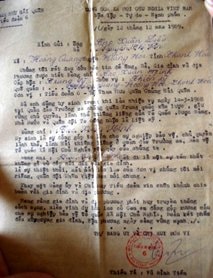

高宣明烈士的父亲(清华)1986年入伍,他说妻子患有精神病,之前接受过治疗,病情有所好转,但听到儿子牺牲的消息后,病情复发,无法再治疗。

在她仅存的记忆里,明是家里最帅的男人,他参军时才二十多岁,总是乐观向上,孝顺父母。训练之余,他总会给家里写信。如今,只剩下那些被时间浸染泛黄的信。

|

| 高宣明烈士部队的唁电。 |

迪恩先生颤抖着翻阅着那些磨损的书页给我们看。这位士兵二十多岁,还没来得及和任何人约定。他背上背包,出门执行任务,再也没有回来。现在,只有他的父母,带着他们支离破碎的记忆,时而记得,时而忘记,他们注视着儿子遗像的眼神,带着一种无尽的痛苦。

在为保卫祖国的海洋和岛屿而牺牲的战士中,有许多年轻的战士。他们无法回头,无法履行誓言,无法完成许多未竟的事业,他们长眠在长沙,长眠在祖国的圣地。

.jpg)

.jpg)