何光莱:新闻之路,文化之路——第二部分:积累与传播

(Baonghean.vn)——我认为,胡光莱多年来的报纸和著作为河内走向奢华现代化的复兴做出了贡献。反过来,河内也为宣传胡光莱——一位典型的义安才华横溢的知识分子——做出了贡献……

义安省曾经是一个贫穷的省份,如今也算不上富裕。战乱年代,义安人民的苦难难以言表。至今,作为本文作者的我,不禁扪心自问:是哪位领导人如此高瞻远瞩,在战乱年代,毅然决定创办一所文数专科学校,培养全省优秀学生?在贫困潦倒的情况下,敢于减免人民的粮食,培养优秀学生,创办北方第一所专科高中(即如今的义安省潘佩珠高级中学),这真是一个具有战略眼光的决策。

|

| 2015年8月,记者何光莱及其同事在越南记者协会第十次代表大会上热烈欢迎阮富仲总书记。图片来源:档案 |

这就是义安好学好问的传统,以及曾经遍布全国的“义安学者”传统吗?那份决心,那份决心如此坚定,以至于没有专门学校,就设立专门班!战争、死亡、在残酷的前线牺牲,无论怎样,但当胜利与和平到来之时,必须有人才来建设祖国。正因如此,义安省在1974年建立了以爱国者潘佩珠命名的专门高中。不得不说,当时义安省领导人的思想是超越时代的!

胡光莱1970年至1973年就读的文学班是“省援建”的,由于战火纷飞,他被派往宜禄县(后来是清章县)的高中学习,当时他自己的专科学校尚未成立。和他一起上文学班的,还有后来声名显赫的阮士勇博士等好友……三年的求学岁月,留下了一段段美好的回忆。当然,他饱尝饥渴,但知识如同浩瀚的海洋,省里最优秀的老师们将知识传授给了胡光莱和他的朋友们。学校在省政府的恩惠下开办,让像胡光莱这样优秀的学生拥有了远大的梦想。仿佛从书本开始,这支宜安省专科班的老师们,逐渐点燃了胡光莱的公民意识和社会责任感。从宜安的大海到五大洲的海洋,这条路并不遥远。

正如胡光莱所愿,老师们所料,1973年高考,他和12名同学高分出线,被派往苏联和东欧国家留学。他的母亲根本不知道罗马尼亚在哪里,只知道那是我们这边,社会主义的那一边,但她一定是最幸福的人。胡光莱一生中有过许多伟大的喜悦,但或许,这是孝子对辛勤母亲的第一个成就,也是最有意义、最幸福的!

|

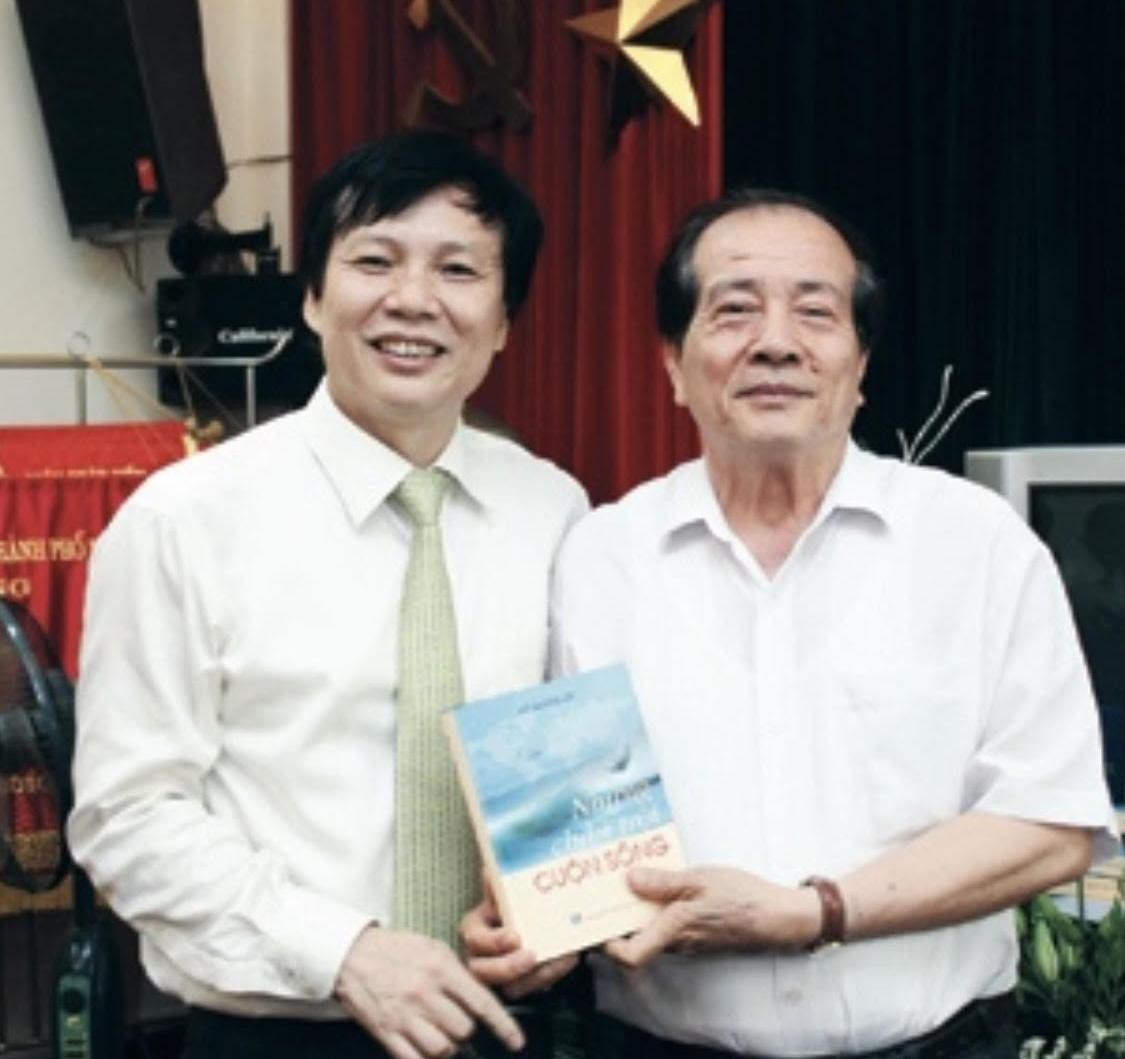

| 记者胡光莱与诗人、越南作家协会主席友盛出席新书《滚动的地平线》发布会。图片:文献 |

在河内外国语大学留学生部学习期间,胡光莱同时学习法语和罗马尼亚语——当时他一个字也不懂——是他最紧张的学习时光。这位来自乂安贫困乡村的农民之子,为了赶上他的同学们——其中许多人曾在河内师范大学学习法语——他必须非常努力。胡光莱的智慧和毅力最终得到了回报。经过一年的外语学习,胡光莱得以前往美丽、宁静、充满诗意的罗马尼亚,就读于布加勒斯特大学外国语文学系。

回忆起在遥远的异国他乡上大学的第一天,胡光莱分享道:“教授们,包括非常著名的保罗·米克劳教授,他经常受邀在法国索邦大学授课,都采用了一种全新的教学方式,老师滔滔不绝地讲,学生们可以随意记录。看到我坐在旁边认真听讲却不做笔记,我的罗马尼亚女友维奥莱塔感到很奇怪,问为什么。我回答说我什么都听不懂,脸也红了,尴尬极了。第二天,维奥莱塔拿来一张复写纸,在每页笔记上都盖上一张纸。下课时,维奥莱塔把原件拿出来递给我,她只保留了复写纸。我既惊讶又感动。罗马尼亚人非常真诚、善良,总是关心他人。就这样,她每天都在帮助我。我既怀着男人的自尊心,又带着越南人的骄傲,日夜学习,一段时间后,我的听课能力逐渐提高了……”在贵国留学的五年里,除了知识,您最宝贵的收获是什么?有一次我问起这个问题,胡光莱毫不犹豫地分享道:“是独立思考、自由发表意见的方法。似乎一个问题没有一个通用的答案。这个答案就是符合事件和现实性质的个人创造力。在我国读了十年通识教育,在留学生学院读了一年就是十一年。我看到贵国虽然也是和我们一样的社会主义国家,但学习和思考的方式却和我们不一样。这让我很兴奋。”有时我会想,如果没有那些学习和培养独立思考能力的日子,以后还会有像胡光莱这样的记者吗?

或许,人的命运有幸有不幸。我曾多次想问,胡光莱为何回到人民军报?这近三十年的经历是如何塑造了记者胡光莱,塑造了作家胡光莱的?是幸运,还是命运的巧合?我知道,以他坦诚的性格,以他真实的本性,他会用最正确、最好的方式回答我。但无论如何,我试图寻找另一种解释。

|

| 记者何光莱接见芬兰大使。图片来源:文件 |

1979年,这位来自罗马尼亚义安省琼村的年轻人从大学毕业回国,带着一篇优秀的法语毕业论文回国。这篇论文探讨的是欧洲浪漫主义文学的典型代表之一——法国作家司汤达——的人生。当时,我军和人民保卫北方边境的战斗异常激烈,胡光利被派往人民军报社工作。他被派往北方边境,与战士们一起生活,撰写报道,真实地反映了保卫祖国每一寸神圣土地的战斗。这段时间,受过西方教育的胡光利,他的笔下浸润着战争的血火,饱含着对祖国的热爱。与尚且年幼的边防战士们一起生活,他突然想起了1978年在西南边境前线牺牲的弟弟胡光禄烈士,更加深爱着这一代为了祖国,愿意奉献青春的年轻战士们。那些英雄岁月的战壕中,我国人民正义战争的本质,在他的笔下,牢牢地塑造了对祖国、对人民、对军队的热爱和责任感。这是胡光莱一生不变的品质。

义河人民的革命意志和坚毅性格,胡氏家族的仁爱之心,加上他青年时代接触的欧洲文明,加上胡伯伯军队的光荣传统和升龙河内文化,这些特质是否都凝聚在才华横溢的胡光莱身上?我认为,至少在胡光莱曾经走过的道路上,这种融合部分是真实的。在人民军报社工作近30年,生活和新闻工作都受到严格的纪律约束,但胡光莱认为这是他从事这一职业的最佳环境。他从党政编辑部调任国际新闻部,正值1980-1990年动荡的十年“越南处在时事浪潮之中”,当时正值两千年的风雨交加之时,世界大河奔腾不息,急需多维度、真实的视角来观察世界。

胡光莱的优秀新闻作品不断问世,赢得了读者的喜爱和信任,例如:关于两次海湾战争(1991年、2003年)的一系列评论;关于改革、导致苏联和东欧社会主义政权崩溃的剧烈动荡(1989年至1991年);亚洲金融和货币危机(1997年至1998年);南斯拉夫战争——20世纪最后一场战争(1999年);可怕的恐怖袭击(2001年9月11日);阿富汗战争——21世纪第一场战争(2001年10月7日);全球经济和金融危机(2008年至2009年)......;与我国直接相关的外交事件,例如:越南从柬埔寨撤军(1989年)、越中关系正常化(1991年)、签署柬埔寨和平协定(1993年);美国取消对越南的禁运(1994年);1995年7月的三大外交事件:越美关系正常化、越南加入东盟、越南与欧盟签署框架协议;思想文化战线上围绕政治体制和党的领导作用、自由、民主、人权、民族、宗教等问题展开了持续激烈的斗争……甚至每天清晨,都有许多读者排队购买《人民军报》,只为阅读胡光莱犀利而引人入胜的评论。

1991年,越南记者协会举行首届国家新闻奖颁奖典礼,仅设立了三个单项奖,涵盖印刷、电视和新闻摄影三个类别。其中,印刷奖颁给了记者胡光莱撰写的一系列海湾战争评论文章。对于一位当时年仅35岁的记者来说,这在越南新闻界堪称一项殊荣。由18人组成的评审团对每篇文章都进行了仔细的“权衡”,评委中包括友寿、杜方、潘光、陈公敏等著名记者……,使得奖项更加光荣。截至2009年,胡光莱已获得9项国家和民族新闻奖,其中2003年、2004年、2005年、2006年连续四年荣获A奖。

|

| 阮晋勇总理向记者胡光莱颁发首届国家新闻奖(2006年)。图片来源:VD |

俗话说,好地招鸟,在人民军报工作了30年,胡光莱做到了上校,担任了副总编辑,真是“好地”。有一天,组织上突然建议他出任《河内新时代》报的总编辑。不得不说,这是一个艰难的决定。在军营里混了一辈子,已经成熟成熟,功成名就,如今转行到民间,实在是件痛苦的事。之后,在中央军委和国防部领导的一致同意下,在河内市委书记范光义的鼓励和激励下,胡光莱依依不舍地告别了战友们,出任了《河内新时代》报的总编辑。

他的命运似乎注定,在新工作中频频遭遇“风波”。2008年,河内市扩大行政区划,将河西省并入首都。年初,一场史无前例的寒流袭来,牲畜和水牛惨死。年底,一场史无前例的特大洪水来袭,街道化为河流,河内全城被淹没。随后,芽庄、太河、内车等地宗教土地纠纷错综复杂,《河内新报》不得不持续抗争。此外,《河西报》与《河内新报》合并,《河内新报》旗下的《信州报》被迫停刊。河内内部依然存在诸多错综复杂的问题,并非一朝一夕就能解决。胡光莱风趣地说道:“现在三个合作社的社员都聚在一起耕耘一块地,就是为了新河内。从组织、岗位、工作到近300人的收入,我们该如何安排好呢?”挑战、挑战、还是挑战……

胡光利上校转业到民间,担任英雄之都报社总编辑,这家拥有千年文化底蕴、由胡伯伯亲自命名的报纸,被国际友人誉为“和平之城”的报纸,其故事备受关注。此外,在河内市为庆祝建城1000周年而忙碌的准备工作中,还面临着另一个挑战,那就是市委领导、国内外亲信同仁以及公众的期盼。

这些新事物给他带来了压力和严峻的挑战。做好这份工作,不仅仅是改变习惯和工作方式,更深层次的,是一个关于勇气、智慧和文化水平的故事。

首都新闻界的每个人都知道,能选到像胡光利这样文笔流畅、思维敏锐、在业内享有盛誉的主编是一件非常了不起的事情。可以说,胡光利在担任《河内新报》主编之初,积累了近30年在人民军报工作的经验,但这还不够。他调动自己所有的知识和人生阅历,全身心投入到首都的报纸事业中。而后,在才华横溢、充满活力、意志坚定的胡光利的领导下,这份位于还剑湖畔的《河内新报》如今已面世多年,人们清楚地看到了一份报纸的面貌:形式新颖、内容简洁、文笔优美,尤其在内容上贴近读者的严苛要求。随着《河内新报》斗志昂扬、快速而犀利的节奏,首都读者的信任度也一天天提升。在改革开放时期,在信息竞争如此激烈的“特殊商品”时代,信任若非报纸最宝贵的财富,又何在?一份既正确又善良的首都党委报纸,当然能最自然、最有效地传达市委的声音。当时,同事和读者评价胡光利总编辑为河内编辑部注入了新的活力——团结、积极、创新、热情、奉献。可以说,胡光利为报纸带来了真正的荣耀。

|

| 记者 Ho Quang Loi 和记者 Thai Duy。图片来源:Document |

他和报社同事们以果断、民主、模范作风和个人威信,撸起袖子,全面改革编辑部,使河内市委机关报焕然一新,焕然一新,赢得了市委的高度赞赏,深受首都党员和读者的喜爱和欢迎。特别是,胡光利指导、直接组织并撰写了一系列文章,对一些干部、公务员的不法行为、不良行为、腐败行为和停滞不前等问题进行了斗争,这些行为给首都带来了“耻辱”。这些案件得到了彻底的调查,是非对错都得到了清晰的界定,帮助市领导果断处理,受到了首都人民的热烈欢迎。这些斗争的魅力在于人文精神,在于建设的斗争,在于发展的斗争。在《河内新时代》报所处理的案件中,绝对不存在任何个人或派系问题。必须说,河内人民和读者都非常敏锐,他们能够立即辨别出胡光莱总编辑的动机,纯粹的道德感,以及一位记者在面对信仰“严峻考验”时展现出的坚韧不拔的胸怀。可以说,作为一名记者、一名副总编辑,能够写出好文章,能够写出一系列获得最高奖项的优秀文章,已经非常不容易了。但无论如何,这份工作在当下仍然带有个人的个性和烙印。至于总编辑这个职位,新闻工作处于不同的层次,不同的文化水平,不同的思维水平。我知道,胡光莱总编辑调动了市场经济时代报刊领袖的全部才华、热情和决心,将首都党委的报纸推向了新的高度。他真诚地吐露,能做到这一点,除了编辑部全体人员的努力之外,还得感谢河内新报一直以来得到市领导的支持,特别是河内市委书记范光义。范光义对新闻工作非常了解,既指导又鼓励,在编辑部和记者们与不法行为和不良行为进行艰苦斗争时,他给予了大力支持。当时我见到他时,他曾眼神愉悦地吐露心声:“想象一下,清晨,站在神圣的还剑湖前,独自一人捧着刚刚印制的河内报纸,翻阅每一页,感受着激动的情绪如血肉般涌动。我热爱这份报纸,或许,我会全心全意地为它而活……”

然而,担任《河内报》主编还不到两年半,胡光莱就突然被调任河内市委宣传部部长。不得不说,这令人意外,因为通常情况下,像胡光莱这样对工作充满热情的专业记者,很少有人愿意去做宣传员,即使他们知道自己会得到提拔。河内市委宣传部部长的职位是党委常委,相当于副部长。胡光莱曾多次表示“请考虑我想成为一名记者”。这次,河内市委书记范光义出面干预,他建议胡光莱去做宣传员,但不要放弃新闻事业,而要领导、引导新闻界,继续以不同的、更广阔的视角从事新闻工作。河内如今正筹备建国1000周年庆典,百事可谓忙得不可开交,急需一位能够与市领导分担工作的宣传部长。河内市委书记透露,他担任中央思想文化委员会(现中央宣教委员会)常务副主席时,只看过报纸,知道胡光莱的名字和才华,却不认识他的长相。后来,他提议将胡光莱提拔回中央宣教委员会担任领导职务。可惜,机会错过了。如今在城里共事,认识了胡光莱的才华和能力,市委希望他能为首都多做实事,因为首都急需有知识、有文化的干部……市委书记范光义又一次用温柔而诚恳的语气,成功地说服并“拔”了胡光莱,让他从《河内新报》调任市委宣传教育部长。

我的知识储备不足以准确评估胡光利在担任宣传部长近六年期间对河内所做的贡献。我只知道,这是一个广阔的领域,正如劳动英雄武乔教授所说:“胡光利是宣传部长,在河内市委书记的领导下,负责指导首都文化事业的发展和活动。宣传是宣传、文学、培训和教育的缩写,也就是党的四大文化领域:宣传、文艺、培训和教育……”。这些年来,我只知道胡光利工作速度快、工作强度大,如同一个筋疲力尽的人,但很难全面了解他的成果。但我想引用备受尊敬的文化家、杰出的首都市民武乔教授对胡光莱的评价:“面对如此繁重的任务,他自觉地不断学习、阅读、研究,精通文化理论,并密切关注首都的文化实践。从此,他成为了文化领域的博学之士。作为一名生活和工作在千年文化之都的记者,胡光莱记者与河内市领导一起,为千禧庆典的筹备付出了大量心血,并且仍然每天为当代河内丰富多彩的文化工作而努力。在即将过去的千年和即将到来的千年之间的新年前夕,他继续创作着充满激情、挥之不去的情感作品。”这是武乔教授对河内出版社2012年出版的胡光莱著作《时代浪潮中的越南》一书的评价。武乔教授也首次在这篇文章中毫不犹豫地使用了“胡光利是一位记者、作家、坚定的政治家、博学的文化家”这样的表述。我知道,武乔教授在河内升龙一千年庆典期间,曾与胡光利和河内市领导长期合作,研究重要的文化作品,并在河内留下了独特的印记。这位德高望重、声名显赫的教授在评价一位比他年轻40岁的同辈记者时,无疑是非常体贴的。

|

| 5月19日,宣传部长胡光莱为二征夫人郡老党员颁发70年党员纪念章。图片来源:文件 |

我认为,在八年(2008-2016)的时间里,胡光利参军并在河内担任过两个职位:《河内新报》总编辑和市委宣传部部长。可以说,他充分发挥了自己的才智、智慧和时间,去完成伟大、持续和新的任务。说胡光利倾注毕生精力是为了有朝一日重返河内贡献力量,一点也不为过。他的学习和融入过程体现了知识、勇气、情感和作风的全面提升。他怀着对河内的热爱,在升龙文化氛围中生活了40多年,他所付出的努力和成果,或许只有河内领导和他的同事们才能给予更准确的评价。

但我知道,许多记者同事、许多文化研究人员都高度赞赏您对河内做出的贡献。诗人邦越在2019年出版的胡光利著作《时事与文化》的前言中写道:“文化必须以人为本,以全面可持续发展为目标,这在党的各项决议中都已明确提出,但或许接下来的重点才是核心论点,是作者胡光利的发现,他对此深表赞赏:‘人的完善需要而且只能在文化中、通过文化来实现’。这种激进而激烈的表述方式听起来可能有些极端,但仔细想想,这却是最终目标,是最佳方案……这一论点将文化官员、在所有文学艺术领域中充当‘灵魂工程师’的艺术家推向了极高的地位和责任,为未来社会培养新人……作者胡光利是一位敏锐、博学、睿智的国际评论家,他取得了许多成就,取得了巨大的成功;这一次,他为形成关于文化及其作用的极其重要的核心论点做出了又一次杰出贡献。在当今我国社会如风暴般发展、更新、融合的今天,其对人类完善具有不可替代的重要意义”。

对我来说,胡光莱在这八年以及随后的岁月里,将毕生积累的知识倾注于首都,并以罕见的热情和真诚奉献。例如,作为一名记者,他与众多才华横溢的人们一起,以自己的方式美化和丰富了河内。最显著的体现是通过闪闪发光、引人入胜的文笔展现河内的奢华之美,其中一些作品被选入他的著作《河内——具有时代精神的建设》中,该书于2014年首都解放60周年之际出版。

我认为,胡光莱多年来的报纸和著作为河内走向奢华现代化做出了贡献。反过来,在胡光莱有幸为首都做出贡献的岁月里,河内也为他——一位典型的义安才华横溢的知识分子——的宣传做出了贡献。胡光莱积累了大量的传播经验,然后又重新焕发活力,出人意料地担任了越南记者协会常任副主席。

(待续)

河内,2021年8月

>> 第三部分:“老师们,朋友们”