“古代建筑奇迹”使紫禁城600年不被洪水淹没

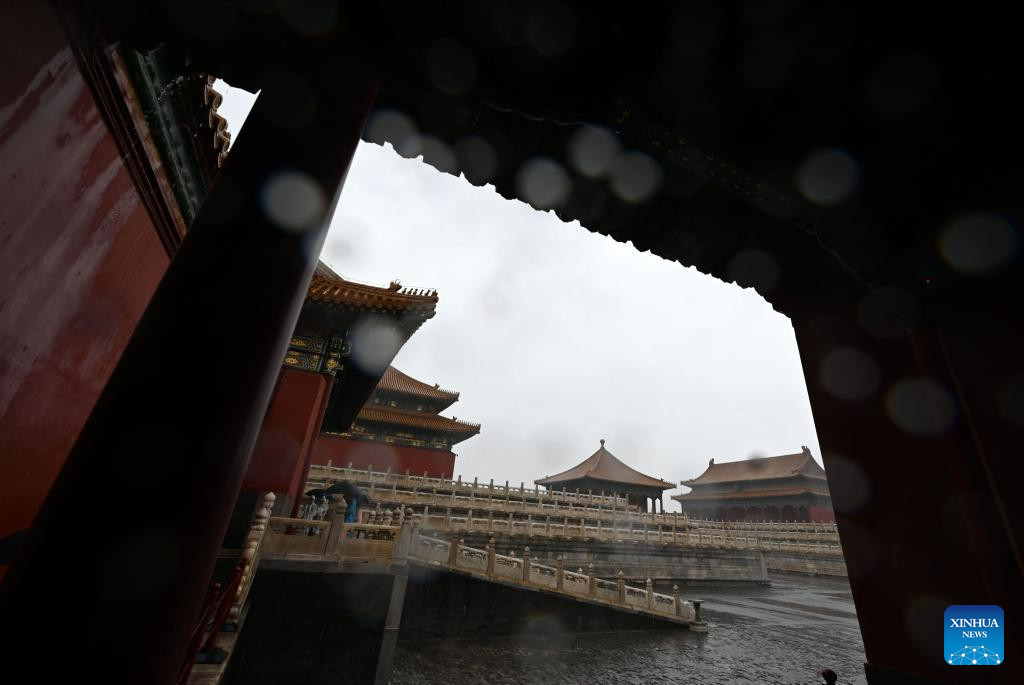

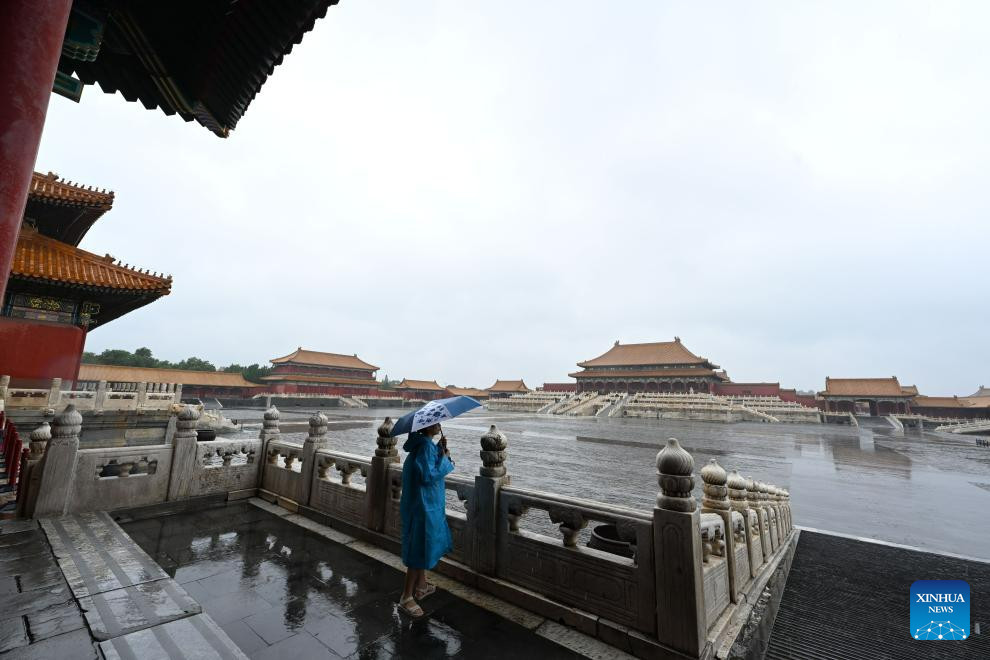

去年7月,超强台风“多克苏里”袭击中国,带来特大暴雨,打破了北京140多年来的降雨纪录。然而,拥有600年历史的故宫却没有被淹没。

紫禁城始建于明朝,几个世纪以来保存完好。据紫禁城管理部门介绍,得益于其完善的排水系统,洪水可以在20分钟内排干。

避免洪水的基本原则是排水量必须大于降雨量。为了做到这一点,故宫的排水系统设计得非常细致、同步且全面。

太和宫广场前,有一座用白色大理石砌成的三层台基,高逾七米。每层台基周围都雕刻着许多精雕细琢的龙头。每当雨季来临,1142个龙头便会喷水,形成“万龙吐水”的景象,汇入紫禁城内的人工运河——金水溪。

故宫排水系统既有地下排水管道,也有明渠水塘和沟渠,为72万平方米的90多座建筑提供排水。水道的规划设计极其重要。

紫禁城外至少有三条水道用于防洪。一是外护河、大明渠和太平湖。二是后海和太乙池。三是环绕三殿的金水河和筒子河。这些河道不仅为京城供水,还起到排水防洪的作用。紫禁城内所有雨水均汇入金水河,金水河流经东华门后汇入外护河。

故宫的排水系统也是根据地形设计的。北京地势西北高,向东南逐渐降低,因此北京的水流方向是东南方向。故宫的设计也基于这一地形,向南逐渐降低,形成了由北向南的排水方向。

皇宫和皇城之间的道路设计为将道路西侧和南侧的水排入皇城河。

故宫建筑密度高,自排水能力较差,因此排水系统需要精确计算,精心建造。排水系统由运河、沟渠、水塘、地下管道等组成,它们相互交织,承担着不同的功能,纵横交错,贯穿于建筑和宫殿,形成一个完整的排水网络。

下水道系统分为地下下水道和明渠。明渠是通向运河的排水沟。地下下水道位于地下深处。当遇到墙壁或庭院等障碍物时,水会通过被称为“沟仁”(Cau Nhan)的沟槽流出。地表水则流入地下下水道。下水道的表面被称为“天仁”(Tien Nhan),意为方形,与明清时期的钱币表面不同。

精心设计的排水系统,加上定期维护,确保水流畅通,使得紫禁城600年来无论风雨如何,都从未被水淹,堪称古代建筑的奇迹。