中韩关系:拨开云雾见青天

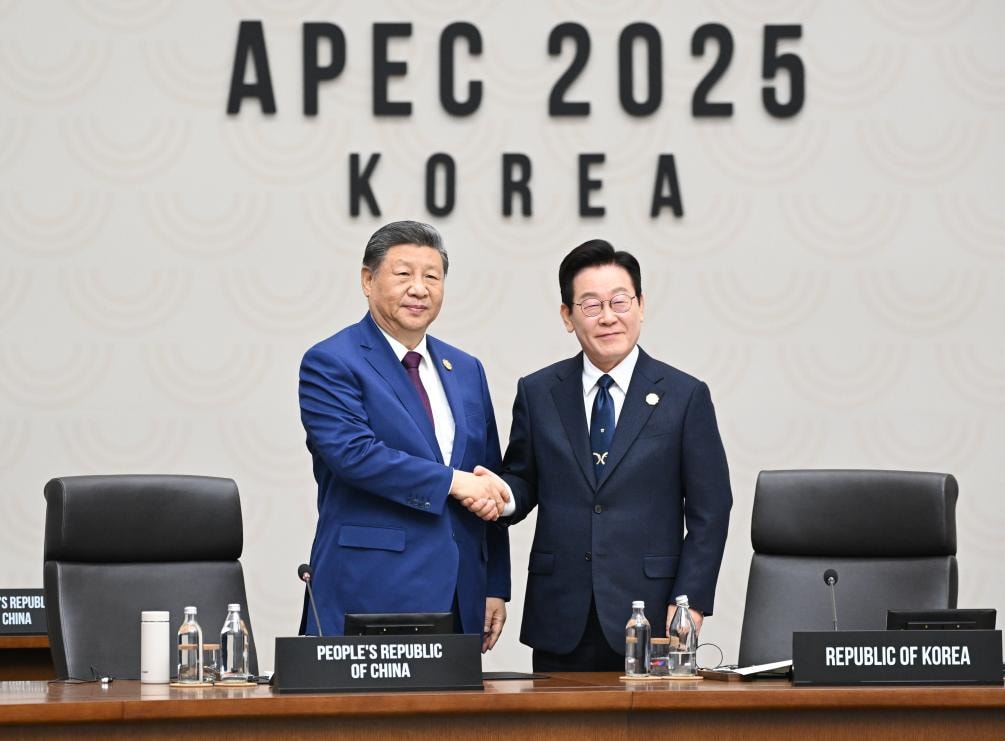

时隔十余年,中国国家主席习近平访问韩国,标志着东北亚外交格局的一个重要转折点。

外交至关重要。

可以看出,由于战略分歧和中美竞争的影响,中京关系多年来一直处于停滞状态,但如今两国关系正呈现出回暖迹象。自2024年以来,一系列外交、经济和人文交流在一定程度上打破了自2017年“萨德”导弹防御系统危机(美国在韩国部署“萨德”系统)以来笼罩两国的冷漠氛围。中国国家主席习近平此次正式访问韩国出席亚太经合组织峰会,是11年来的首次访韩,同时也标志着两国关系向前迈出了重要一步,清晰地展现了双方重建政治互信、拓展战略合作的决心。

习近平主席此次访问的背景意义重大。在经历了疫情长期影响、全球供应链波动以及中美关系紧张之后,北京和首尔都迫切需要重新调整各自的外交政策。对韩国而言,如何在安全盟友美国和最大经济伙伴中国之间保持平衡始终是一个难题。对北京而言,在华盛顿推行印太战略的背景下,促进与首尔的稳定关系被视为降低东北亚地缘政治压力的一项战略举措。

习近平主席与李在明总统在庆州市举行的会晤表明,维护双边稳定的努力已取得切实成果。双方签署了多项合作谅解备忘录,涵盖打击网络犯罪、货币互换等领域,尤其着重推进双边自由贸易协定第二阶段的进程。中韩双方还同意扩大在人工智能、生物技术、绿色能源和“银发经济”(老年人经济)等新兴领域的合作。值得一提的是,双方承诺加强人文交流和文化合作,这为弥合两国人民之间的心理隔阂奠定了坚实的基础。首尔在会晤前几周宣布的对中国旅游团实行临时免签政策,是韩国促进相互了解的明确举措。

正如韩国外国语大学全球战略与合作研究所所长黄在浩教授所说,习近平主席的访问“是一次拨开云雾见阳光的旅程”。黄教授表示,近年来中韩关系虽有波动,但此次访问有助于恢复双方的政治互信,这是此次访问最突出的成果。

观察人士还认为,中韩关系的积极发展源于双方在经济和地区安全方面的共同利益。中国目前是韩国最大的贸易伙伴,占韩国进出口总额的20%以上,而首尔则是北京高科技供应链的重要环节。此外,双方在维护朝鲜半岛稳定方面拥有共同利益——这是区域增长与合作的必要条件。

竞争与合作

尽管习近平主席的访问基调积极,但中韩关系依然处于合作与竞争并存的框架下,体现了双方都在努力寻求的微妙“战略平衡”。首先,韩中两国都明白彼此在经济上相互依存。二十多年来,中国一直是韩国最大的贸易伙伴,占首尔出口总额的近四分之一。反过来,韩国在全球技术供应链中扮演着至关重要的角色,尤其是在半导体、电子元件和电池领域——而中国正试图实现这些领域的本土化,以减少对西方的依赖。正是这些相互交织的利益促使两国保持对话,尽管政治互信屡遭考验。

然而,握手言和背后隐藏着一场难以化解的战略竞争。韩国正处于中日韩两大强国之间充满风险的“钢丝”上。李在明总统在接受报纸采访时坦率地承认了这一点。时间首尔将“在新全球秩序和华盛顿主导的供应链中与美国站在一起,但必须谨慎行事,避免损害与中国的关系。” 这句话反映了现实:首尔无法在中美之间选边站队,因为其核心利益与双方都息息相关。美国是其重要的安全盟友,而中国仍然是其最大的贸易伙伴。

然而,随着华盛顿推进其印太战略并加强诸如“奥克斯”(AUKUS)、“四方安全对话”(QUAD)以及美日韩三边安全联盟等联盟,这种“平衡外交”正变得越来越难以维持。在最近的李明博与特朗普峰会后,华盛顿批准首尔发展核潜艇,这证明美韩同盟正在升级,但与此同时,这也引发了北京的更多疑虑。中国认为此举是其战略“包围链”的延伸,尽管首尔坚称其国防能力仅旨在“威慑平壤”。长期以来,中国一直强烈反对韩国更深入地参与美国主导的军事体系,而首尔也日益担忧北京和平壤之间的军事关系。

然而,令人欣慰的是,双方都展现出管控分歧、寻求共同利益的意愿,而不是像萨德系统部署后那样任由冲突升级。双方领导人发表的“尊重彼此发展道路”、“促进互信和民间交流”等声明表明,两国政府正努力在动荡的局势下,朝着“可控竞争”的方向重新定义双边关系。