开学季:迎难而上

(Baonghean)友姜乡(Tuong Duong)是浩瀚的班韦水电站中心地带的一片“绿洲”。在这里,光是听村名、小村名,就能想象到那里的偏僻与荒凉:Xan、Con Phen、Bung Bon、Tung Hoc、Huoi Co、Huoi Pung、Cha Lang 等村。而这里的人们,正克服着艰辛,默默地将自己的青春奉献给“人民成长”的事业……

从荣市(Vinh)到和平镇(Tuong Duong)的巴士几乎花了一整天的时间来接送乘客。第二天早上,我们又要等着乘坐和平-班韦(Ban Ve)路线的巴士。不仅如此,我们还得在上闾码头(水电站旁边)等摩托艇。巧的是,摩托艇上坐着友姜小学的美术老师陈英俊先生(Tran Anh Tuan)。陈英俊先生出生于1988年,这是他教书的第二年,也是他来到这片土地的第二年。得知我们有意参观学校,年轻的老师热情地说:“要是开学那天你们能来就好了,能见到全校师生。现在校长和副校长正在教育局开会,听取政策部署新学年计划,只有少数本地教师留下来完成普及教育工作。学生们过几天就要开学了。”段老师是团委书记,所以他得先去动员一些师生练习几个节目,庆祝开学……

经过两个多小时的路程,摩托艇拐进一条小溪,驶入一处有小路的山腰。“快到了,现在上船吧,继续爬坡,到对岸去,就到了友姜乡的村子——昆平村。”爬坡时,烈日炎炎,我们用嘴巴和耳朵呼吸。最后一站是小学教师宿舍,一排四间小屋,门廊和厨房的屋顶都用竹子搭成。这里是昆平村主校区老师们的住所,也是各分校老师开会或往返的停靠点。迎接我们的是三位年轻的老师,他们几年前刚毕业,来这里工作。开学的日子还没到,但他们早早地就来到这里进行调研和普及教育。 Hien老师被派往Con Phen村工作,Thom老师被派往Xan村工作,Thuong老师被派往Bung Bon村工作。三位老师都完成了推广语言的任务,等到周末才回家待几天,买些生活用品,然后再回到湖边。

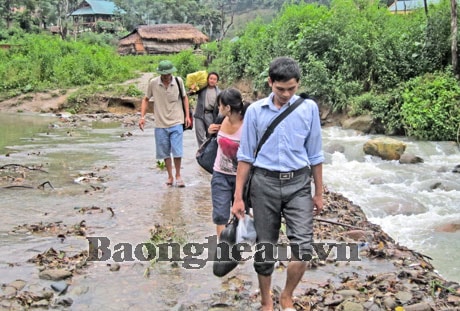

通往 Huu Khuong 公社 - Tuong Duong 独立学校的道路。

天空阳光明媚,突然乌云密布,下起了倾盆大雨。“这里正值雨季,天气变化无常,如果不习惯这种天气,会很不舒服。”阮氏贤老师解释道。雨越下越大,茅草屋顶被大量的水压塌陷了。望着瓢泼大雨,阮氏童老师突然说道:“下这种雨,最怕的就是回偏僻学校的路上,因为路滑,水又高又急,随时都有可能被卷走。有一次回Xan村的学校,平时坐汽艇20分钟就到了,结果我又走了将近两个小时。那天半路下起了雨,我就从下午走到天黑才回村。摔得胳膊摔得腿都青一块紫一块的,浑身发抖,心里难受,一个人哭了。”坐在她旁边的阮氏常女士继续讲述着故事:“那还不如我家有事,要去码头坐船回去那次那么害怕。源头的大雨让昆平村入口处的溪水涨得很高,水流湍急,冲垮了村民们刚搭的临时桥。我只好回去请老师把绳子绑在对岸的树上,然后顺着绳子过去。水漫到我的脖子上,有时还会溅到脸上。我花了好一会儿才回过神来。”当时快到下午6点了,雨还在下,灯泡突然灭了。“于是溪水涨得很高,卷着沙子和垃圾进去,把水轮机都弄坏了。”说完,段先生冒雨来到溪边修理小型水轮机。

晚餐开始了。主菜是干鱼和竹笋汤,这是高原教师们的家常菜。只有干鱼才能长期保存,所以每次回乡或进城,除了购买大米和其他一些生活必需品外,湖区的教师们行李里总少不了一袋干鱼。如今正是竹笋的季节,这里群山环抱,森林密布,竹笋自然少不了。地势险峻,气候恶劣,蔬菜很难在这片土地上“扎根”,因为一场雨就能冲走每天耕耘浇灌的辛劳。友姜村的人们仍然保持着自给自足的生活方式,养猪养鸡,只为在婚丧嫁娶、乔迁庆宴、祭祖祭祖等重要节日里满足家中所需。

外面雨下得正欢,狂风刮得厨房和走廊的屋顶倾斜,发出“咔嚓咔嚓”的响声。Hien老师突然说道:“有一次,我正坐在厨房做饭,突然听到像刚才那样的咔嚓声,我抬头一看,厨房倾斜得快要倒塌了。我赶紧扔掉所有东西,冲出门外,等我回头时,厨房已经完全塌了。” Hien老师是一名美术老师,所以她没有固定的学校任教。根据董事会的指示,她每个月都会去一所学校值班。就这样,一个学年,她会在七所学校值班,这个月在Con Phen,下个月她可以沿着湖边去Bung Bon,然后继续上山去Tung Hoc,值完班后,她再上山去Cha Lang,那里的冬天很冷,浓雾会吹进竹林里的教室。 Hien女士、Thom女士和Thuong女士都来自Tam Quang乡(Tuong Duong),距离友姜县约100公里。这段距离需要步行、乘船,还要坐两次公交车。每次回家,路费要近50万越南盾,而新毕业的教师工资仍然很低。Thom女士分享道:“如果不回去,我就会想家,因为这里没有手机信号,根本联系不上。但回家既累又贵。”

两天后,阮世光校长来到学校,正值午后瓢泼大雨。校长说,他的岳父病重,命悬一线,但由于开学典礼筹备工作紧急,他必须亲自到学校查看情况,并积极与当地政府协调,确保开学典礼顺利举行。通过校长,我们了解到,新学年,友姜小学共有26个班(含8个合并班),共210名学生,分布在乡内7个村的7个校区。

7所学校中,位于Con Phen的学校是按照135项目用木材建造、用波纹铁皮盖屋顶的,目前年久失修。其余学校大多是临时性的,屋顶是水泥板和竹篱笆,Cha Lang的学校则完全由竹子和茅草搭建。除Con Phen的主校舍外,其余6所独立学校的教师宿舍都是临时性的,用竹子和茅草搭建。友康县的学生大多来自贫困家庭,经济条件艰苦,思想观念狭隘,家长们对子女的教育并不十分关心。因此,普及和动员学生入学工作遇到了很多困难。

社党委书记罗文全先生再次证实了这一点:“友姜村的教育事业还很困难,大部分学校都是临时的,学生缺乏课桌椅和黑板。生活依然贫困,教育的社会化程度也很有限。每到新学年,我们只能发动村里人捐献竹子和劳动日来修建学校、教室,还为教师们修建宿舍。中学阶段,村里的学生都集中到社中心的学校上课。孩子们要乘船,翻越险峻的山路才能到达学校。开学的时候,家长还要过来给孩子搭帐篷,让他们住在那里学习。”我们沿着小溪穿过一排排摇摇欲坠的帐篷,看到一些家长正在拆除旧帐篷,搭建新的帐篷。邦邦村的魏文进先生向我们询问了当地的情况:“我家有个孩子今年上七年级。路途遥远又危险,他回不了家,所以他不得不重建这个帐篷,这样他才能住下来和朋友们一起学习。周末,他妈妈或哥哥会给他送米来。至于食物,他自己找,森林里的竹笋,溪里的鱼,只要找到什么就吃什么。”

友姜的雨季真是令人担忧,有时雨水连绵不绝,仿佛不想结束,有时又突然倾盆大雨,导致探访几个偏僻村庄的计划无法实施。由于接到五号暴风雨将影响我们的消息,雨势会更大,持续时间更长,第二天我们被迫跟随光先生前往码头,离开这片“绿洲”。在顺湖而下的船上,光先生讲述了16年前他第一次跨越数百个瀑布,来到南农河沿岸“播撒书信”的故事。与那时相比,现在高地的教师们少了很多烦恼。船上还有在友姜工作近十年的卢氏清老师。这次她去学校交接作业和书籍,因为她刚刚接到通知,要回丈夫的家乡——光丰乡(Que Phong)工作。 Thanh女士的丈夫继续留在友康县教书。友康县到广丰县的直线距离并不远,但乘坐公交车大约需要400公里,途经3个公交车站、1个船站和1个混合公交车站……

当我们坐在荣市写下这些文字时,持续不断的丛林雨水、奔腾的溪流,以及友姜“绿洲”山腰上岌岌可危的学校和教师宿舍,依然萦绕在我们的心头。在那个艰苦的地方,“播撒书信”和寻找书信的旅程依然十分艰辛!

丛健