黎廷山老师:心生灯火

(Baonghean)——在冰冷的雨中,我离开了黎廷山老师舒适的家。转眼间,黑暗将笼罩整座城市。我知道,Thuan老师会准备好晚餐,递给他一碗热气腾腾的米饭,眼神里满是爱意。他看不到她的眼睛,看不到她的脸,但多年来,那眼神一直萦绕在他心头。或许,就在那一刻,一个诗意的念头突然涌上心头。而她,静静地把碗放在托盘上,跑进房间,找出一支笔和一个笔记本,等着他翻阅……

有人称他为“诗人”,也有人说他应该被称为“批评理论家”。没错,他是义安省文艺协会理论批评系的成员,但他很早就以诗歌崭露头角。自1973年以来,他不仅荣获越南文艺协会关于战争伤残军人和烈士主题的诗歌奖(获得二等奖,未获一等奖),还因其创作规整、意蕴丰富的唐诗而受到表彰。他还是荣市芳林诗歌俱乐部“现任”副主席。但他表示:“称他为老师”才是最“正确”的。在荣大学文学院任教37年,“孙先生”在同事和学生心中的印象不小……因此,有一位比老师年轻10岁左右的“学生”,站在他旁边就像两个老人,仍然自愿担任老师的“摩的”和“导游”,去任何需要他去的地方。

|

| Le Dinh Son 老师 |

我对黎廷山的印象始终如一,是一位整洁有礼的老师。无论是元宵节诗歌日在洪山寺主持全市诗歌节目,还是主持电视台的诗歌节目,或是陪妻子去省图书馆借阅书籍,亦或是如今出现在我面前,他那副“老师”的模样始终未曾消失。他说,生活赋予了他文学老师这份工作,这份工作意义非凡。从此,文学老师帮助他更加接近写作之路,也正是因为这条路,他的生活更加快乐。

黎廷山说,自幼,他心灵深处最受顺化歌曲的影响,这些歌曲是他母亲——一位顺化本地人——经常唱给孩子们听的。歌曲的第二句和第三句,饱含着首都河流和水域的忧伤:“午后和黄昏,在文楼码头前/谁坐着钓鱼,谁悲伤又可怜/谁感到惋惜又同情,谁思念又注视/谁的船在河边若隐若现/第二句和第三句,让乡村和群山都感到忧伤。” 或者:“午后和黄昏,我捉鹦鹉,拔它们的羽毛/鹦鹉叫着,姐姐,姐姐,别这么不近人情”……

如此悲伤、痛苦、令人心碎,加上母亲深沉而深情的顺化口音,黎廷山依然爱听,一遍又一遍地让母亲唱。歌曲中的人性与他内心的敏感“相遇”,让黎廷山后来热爱文学,成为荣大学文学系四年级(1962-1965)的学生。黎廷山从学生时代就开始参与创作,并在报纸上发表过许多诗歌。毕业后,黎廷山留在学校担任讲师。他的诗歌《钟表指针像工人的尺子一样》(Kim dong hoc hang tuc cua hanh,意为“钟表指针像工人的尺子一样”)在1973年越南文艺协会发起的以战争伤残军人和烈士为主题的征文活动中荣获二等奖,这让很多人误以为他是一名军人。

在那首诗里,他化身为一名炮兵班的士兵,目睹了炮长英勇牺牲的场景。我问他,这个故事是真实的还是虚构的?他略感伤:“那是我家的故事。” 诗中“最初”牺牲的炮长,是我的妹夫,他在杜良指挥着一支高射炮部队。黎廷山老师亲眼目睹了在枪声刚刚停止的战场上,为妹夫进行防腐处理,“亲眼目睹他被挖出温热的肉体”,“仿佛听到他张开的嘴里发出的喊叫”……

或许,生活对孙正义来说就该如此平静,当他从事着自己热爱的工作,在文学上不断追求并取得一定成就时,他已别无所求。然而,就在他自以为最平静的时候,转折点却出现了,当时他距离退休只剩下短短的一段时间。那是2000年,医生诊断他患有视网膜脱落。经过5次手术,他一边教学一边治疗,到了2002年退休时,他的眼睛已经看不见了。这对他来说无疑是一个巨大的打击。

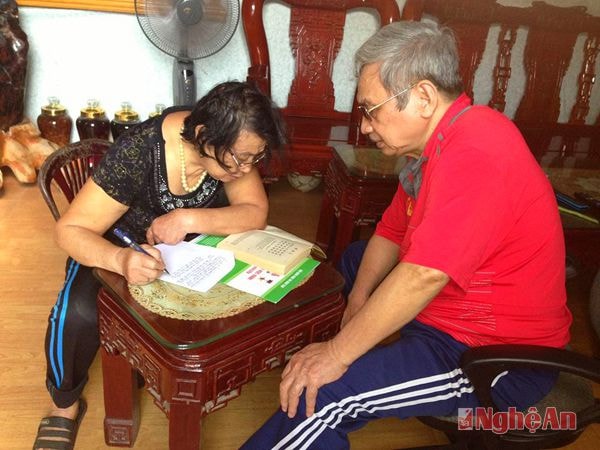

|

| Le Dinh Son老师和他的妻子。 |

回忆起那些日子,他沉浸在忧郁和绝望之中。绝望到整天把自己关在卧室的四面墙里,不愿与任何人见面或交流。黑暗笼罩了他的双眼,也笼罩了他的心灵。他变成了一个“放弃的人,无条件投降的人”,以为自己会“永远地死在这个黑暗的世界里”……

两年来,黎廷山不断得到家人、妻子和儿女的爱与支持,尤其是在荣市盲人协会“同病相怜”的陪伴下,他的内心逐渐平静。他受邀加入协会,并被委以诗歌编辑的重任,他感到自己依然有用。然后,他意识到,身边还有许多比他更不幸的生命,却依然充满喜悦。为什么他不能凭借自己拥有的力量和知识,站起来继续前行?他走出黑暗的旅程,已经开启……

他说,如果不提一下他一路上的同伴,那就太失礼了。“我一半以上的财产都是她留下的,”他指着妻子阮氏顺正在忙着打扫的房子说道。他轻轻地叫了一声,妻子就明白了他的心意,并随时准备提供帮助。有时,她会倒一杯水,切一盘橙子,或者帮他拿一本书……

她不仅在日常生活中帮助他,还是他忠诚敬业的秘书。“写诗太难了,他的病让我突然想起来写诗。有时,他半夜醒来,突然想到一句很喜欢的诗句,就把她摇醒。”笔记本和笔总是放在她的床头柜上。他说,幸运的是,她擅长图书馆工作(阮女士曾是荣大学的图书管理员),所以当我写评论和理论书籍时,我都会请她帮我查阅和研究。因此,在“沉浸其中”十多年后,他仍然出版了2本诗集、2本评论理论书籍,其中1本诗集和1本评论书籍获得了该省的何春香奖。

他说,他和妻子从南丹老家就认识了,当时他上高中,妻子上初中。随着时间的推移,他们的爱情日渐深厚。他们都是彼此的初恋。1968年,在荣市大学工作期间,他们结婚了。“我的婚礼也很特别,当时学校撤离到清化,双方家人都没能来,但学校工会组织了婚礼。”他笑容满面地回忆道。“时光飞逝,转眼间已经过去了将近50年。”

那段日子,他和她相依为命,同甘共苦。他们拥有两个才华横溢、事业有成的孩子,一个当老师,一个当记者。“再多读几本书也是一笔宝贵的财富。”——他开玩笑说。他读着写给妻子的诗,感慨万千:“我因我而日夜爱你/文学是一份债,我怎能释怀/我的目光深邃地凝视着漆黑的夜空/有你做我的秘书,生活便少了些痛苦/诗歌点燃了神奇的火焰/世界闪耀着光芒,彼此相爱。”哦,多么美好的爱啊,这份爱让他重回阳光。不仅他的家人,还有许多朋友、同事、学生,以及那些仍然需要他的人,总是在他需要的时候来到他身边。他说,他一直活在这份敬意和感激之中。

他还分享道:“我今年75岁了,身体状况不佳,但我的决心和意志却更加坚定。对写作的热情让我每天都变得更加健康快乐。我计划在未来两年内出版一本包含100多首诗歌的新诗集,以及一本名为《唐诗在学校的理解与应用》的研究著作。”

我跟他开玩笑说:“真是‘心火万丈’啊,老师的心,满怀热情,就像一盏火炬。” 他说他不敢,只想做一盏灯。一盏小小的灯,先在自己的家里,散发出信任、温暖和爱的光芒。

水荣