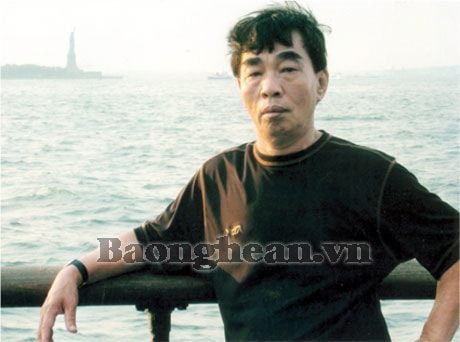

诗人黄陈强:“将我的肠子抚平,化作一条林江丝绸。”

诗人黄陈强——史诗《沉积》的作者,被认为是战后越南诗歌的代表人物之一。迄今为止,已有50多篇关于他的文章,其中大部分出自文学界和新闻界的“巨擘”之手,此外还有近十几篇学位论文。长期以来,我也一直渴望写他,写一位具有浓厚乂族性格的诗人,一个远离家乡、每当想起故乡就感到痛苦和焦虑的儿子。

(Baonghean)诗人黄陈强——史诗《沉积》的作者,被认为是战后越南诗歌的代表人物之一。迄今为止,已有50多篇关于他的文章,其中大部分出自文学界和新闻界的“巨擘”之手,此外还有近十几篇学位论文。长期以来,我也一直渴望写他,写一位具有浓厚乂族性格的诗人,一个远离家乡、每当想起故乡就感到痛苦和焦虑的儿子。

黄陈强1948年出生于乂安省当山乡多良村。这片土地原名为多当地区(包括今南北当乡),位于林江右岸,山清水秀,人才辈出。他出身于莫氏家族,是陈朝两族领袖莫定志的第二十一代传人。当山人至今仍流传着这样一句对联:“多当圣地出人才,当林古寺养育人才。”

黄陈强幼年随父在河内生活学习,读到一年级,之后回到杜良读书直至高中。九年级时,全家迁居北宁省桂武县。因此,有人称黄陈强为“扛三江(蓝河、红河和桥河)浪人”。1970年,在财经大学读最后一年时,黄陈强志愿参军,成为英雄的第367高射炮师第282团的一名高射炮兵。这位来自义安的战士,在从广平、广治到老挝南部的班东-阳钦等多个战场上浴血奋战,最终回到首都同莫(谅山),在“空中奠边府十二昼夜”战役(1972年)中奋战保卫河内天空。1975年,黄陈强荣幸地加入解放西贡的军队,为历史性的春季大捷做出了贡献。

退伍后,黄陈强重返校园,完成大学最后一年的学业。毕业后,黄陈强被派往南方参与货币兑换和私人资本主义改革(1976-1980年)。完成任务后,他被调往河内,先后担任财政部、食品部专家、《越南农业报》记者,后来担任《越南金融时报》主编。目前,他已退休,与家人在首都河内生活。

诗人黄陈强(最左边)和越南作家在访问华沙(波兰)期间。

诗人黄陈强以其诗集《地平线》《月与日的痕迹》《沉积物》和《星球的礼物》而闻名。但大多数人认为,让黄陈强如今声名鹊起的是长诗《沉积物》。这首诗曾荣获《文艺周刊》诗歌比赛一等奖(1989-1990年)、国防部文艺奖(1994-1999年)、2000年越南作家协会奖以及乂安省文艺协会何春香特别奖(1997-2002年)。最近,长诗《沉积物》荣获由农业与农村发展部和越南作家协会联合举办的金稻杯(1980-2010年)奖,该奖项旨在表彰以“三农”为主题的优秀作品。更重要的是,《沉积》给读者留下了深刻的印象,一部具有超越时代活力的作品。史诗《沉积》共19回,约2000行诗句,是历史、文化和情感传统的沉淀和结晶,是作者献给祖国义安的一份厚礼。

纵观史诗《沉积》,我们总是会看到勤劳生活的画面,他们常常要面对自然灾害和敌人:“狂风暴雨都敌不过这片土地/在海上排成一条黑线/午雨未停,羊时风已至/苦涩已渗入青辣椒/土地榨干了柠檬片上的汁水/抬头望去,蓝天刺痛了眼睛”。而这里,又一次象征着义安人民、中部人民的艰辛、劳作和忧患:“中部地区/民歌横卧/在阳光下,在沙滩上/就连歌声也经过两次筛选/为什么它一年四季都萦绕在你耳边,那么好听……/你何时回来看看/贫瘠的土地,菠菜来不及落下/嫩芽又细又红/只有暴风雨和风儿像草一样鲜嫩/无人播种,把人们的脸都晒白了。”黄陈强也通过《沉积》向我们展现了他家乡传统文化的“层层”沉淀。青苔覆盖的集体房屋,千年榕树的浓荫,民歌,拉姆河不知疲倦地冲刷着泥土,祖母讲述的童话故事,木鱼的故事……尤其是作者通过一个个令人回味的艺术形象,概括了义安人民的美德和品质:勤劳、好学、气节、忠义、果断、善良、宽容,甚至有些极端。让我们来思考以下诗句:“像一碗洁白的茄子/咸咸脆脆/像浓浓的绿茶/唇上苦涩却深入人心。”以及:“拉姆河这条河/梦想覆盖着蓝色的海洋/群山在坚定中咆哮/意志像石桌一样坚定/哦!义安,义安/古今的金色土地/在风雨中/依然保持着它的颜色。”

《沉积》中高频出现的艺术形象是祖母和母亲的形象。首先,祖母,作者自己的母亲,被描绘得温暖而感人,成为一种精神支柱:“母亲珍视并抚慰着笑容/在收获的季节/在她孩子们的脸上”,然后是:“母亲坐在雨中点着火/在水天之间养育我”。这也是故乡的化身,是作者深怀感恩的国家。换句话说,祖母和母亲的形象就是故乡。尽管远在异乡,作者依然怀着对故乡的憧憬,面对人生的沧桑巨变,心中充满了忐忑和自豪:“母亲是果村的沉淀/储存着所有的梦想,然后出现在人间/母亲是无尽爱的沉淀/清凉的蓝天弥漫着故乡温暖的气息/把风带回小村/把雨水带下村井/把白云带回天空,搅动太阳/把忧伤带出小村”。

史诗《沉积物》自诞生以来,深受读者喜爱,同行、朋友也给予了它由衷的赞赏。诗人黄锦生前曾多次称赞《沉积物》及其作者:“《沉积物》的作者是一位真正的诗人,一位伟大的诗人。一个人要多么热爱自己的祖国,要多么眷恋自己的祖国,才能写出这样的作品……黄陈强的诗歌充满了中部地区的精髓,也充满了义安的精髓。我们能从每一句诗中挑出像闪闪发光的钻石一样的句子。我读了三遍,每次都能发现宝贵的细节。”多才多艺的诗人阮仲韬曾说:“我手头已有史诗《同禄》(《星光之路》),还想写一首描写乂安省人民和土地的长诗,但读了史诗《沉积》后,我就放弃了,因为我知道,我写乂安省的诗不可能比黄陈强写得更好。”或许正是出于这个原因,文学评论家泰端孝在《现代越南诗人》丛书中将黄陈强和《沉寂》放在了重要位置。评论家毫不犹豫地评价道:“在20世纪下半叶充满风暴和鲜血的众多优秀史诗中,《沉寂》或许是最好的一部。”据悉,《沉寂》已被译成英文,美国还就这部独特的史诗举办了一场研讨会。的确,并非每位作家都能获得这样的殊荣。

读《沉淀》,我看到的不仅仅是意义和文字,更饱含着作者对故乡义安的深情厚谊,正如诗人清草所言:“好久没读到如此豪迈却又苦涩的故乡诗句了。诗中,黄陈强的故乡并不像《故乡是一串甜蜜的杨桃》那样美好,它挣扎着,撕裂着,扭曲着,紧绷着,令人心碎。”读过《沉淀》,想必没有人会忘记那句诗:“中原瘦削如竹肋,雕琢着林江的肠子,化作一缕丝。”《沉淀》的作者也希望,自己能够拥有足够的力量和智慧,继续追寻故乡,继续思索人生,在革新融合的进程中,与朋友们并肩前行,谱写关于义安这片土地的新诗篇。这也是诗人回报故土的“恩情”,这片土地自然条件恶劣,生活虽然艰苦,但总是温暖、深沉、充满爱。

裴公坚