记得几年前春节时我遇见了胡伯伯

(Baonghean.vn)——往年和平时期,胡伯伯接见一批批孩子时,总是会花上好几个小时,但那次我们只和他待了大约半个小时。他给我们一些建议,给我们每人发了糖果,然后因为有急事就告辞了。

那年春节,我在泰安市李常杰中学读六年级,就读1964-1965学年。那年河内春天很冷,气温只有10到11度,而且很冷,所以春节假期延长到了2月8日(农历正月初七),等到阳光明媚、天气暖和起来,我们才回学校上课。然而,就在春节前一天,也就是1965年2月7日,美帝国主义对荣市、永灵市和同海市进行了大规模轰炸,发动了一场全面战争。开学典礼结束后,我们没去上学,而是去修理自1964年8月5日以来就埋在校园里的防空坦克。

第二天,七年级的师生继续挖沟筑土堆,我们五年级、六年级的学生也去上学,只是坐车去总统府。

那时,战争爆发前,河内市青年联合会经常组织孩子们去胡伯伯家拜访,但总是在五月,夏天,学年结束的时候。至于我们,那次是在学年期间,我们从未这样做过。而且因为时间仓促,学校没有进行评估和分级,所以我们全班,无论优等生还是进阶生,都享受到了意想不到的快乐。我们穿着和平时上课时一样的衣服,什么也不用准备,什么也不用装饰……

春天的天气温暖晴朗。玫瑰花在小径两旁盛开,光彩夺目。我们这100名十一二岁的孩子们,欣喜若狂,散落在广阔的花园里。学生们奔跑、嬉笑、嬉戏、歌唱的喧闹声,打破了总统府内静谧的空间。高台上的宫殿大门也敞开,孩子们纷纷踏上20多级台阶,在宽敞的大理石大厅里尽情玩耍。

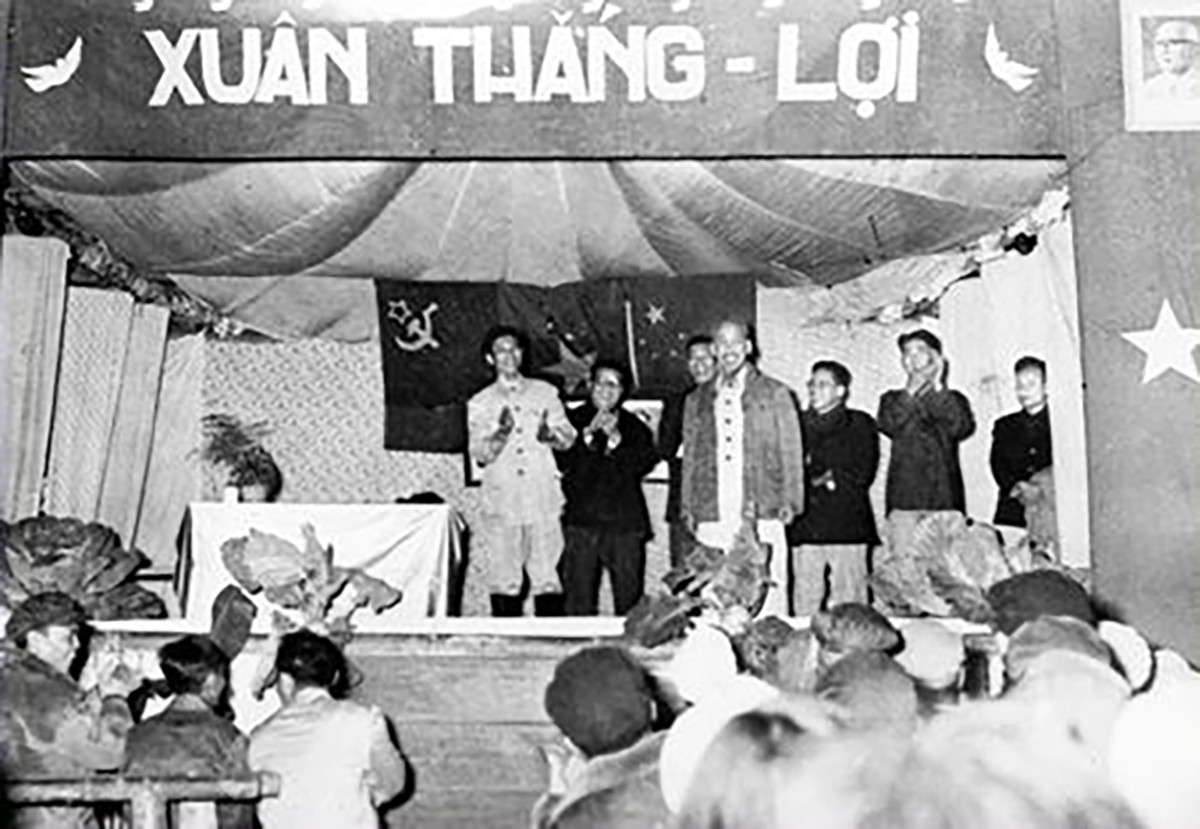

下午,我们集合,两人一组,排成队,前往吊脚楼。当时,人们不被允许像今天这样爬上吊脚楼的楼梯,去胡伯伯的书房。我们坐在院子周围的儿童石凳上,热切地等待着迎接胡伯伯下来。大约十分钟后,胡伯伯来了。但他不是从吊脚楼下来,而是从党中央回来。和他一起走的是苏联总理。没有卫兵,也没有翻译,只有胡伯伯和这位客人,在欢呼雀跃、争先恐后聚集在一起的孩子们中间。

我记得,当我们这些孩子的喧闹声平息下来后,胡伯伯说:“抱歉,会议不得不延长,我回来晚了,让你们久等了。”他把我们介绍给了总理。他说,尽管时间很紧,但阿列克谢·尼古拉耶维奇·科苏金同志仍然想和胡伯伯一起去总统府见孩子们。他让这位客人讲话。总理讲话缓慢而动情,但语速不长。我记得当时,不是翻译,而是胡伯伯直接为我们翻译了这位苏联客人在抗美民族战争爆发之初对越南孩子们说的那些真挚而亲切的话。

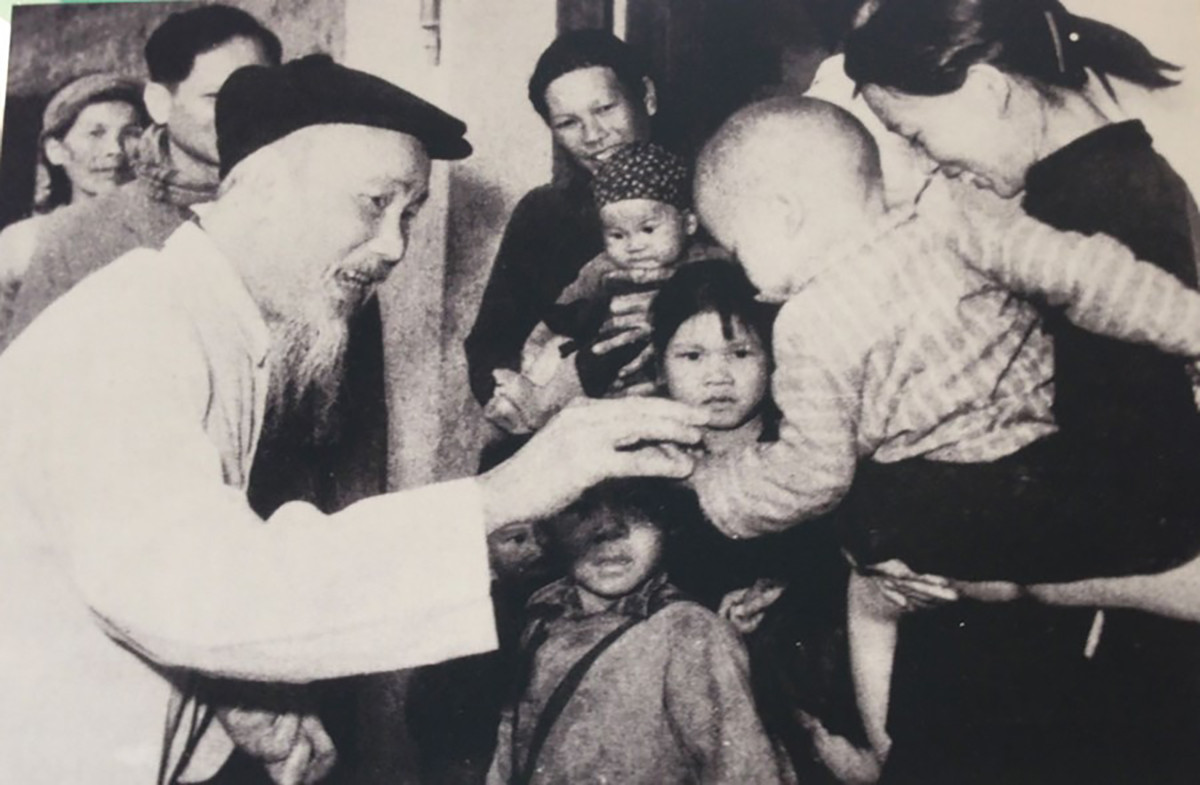

往年平时,叔叔接见一批批孩子,总是一待就是好几个小时,但那次我们只能和他待上半个小时左右。他给我们一些建议,给我们每人发了糖果,然后因为工作紧急就告辞了。尽管如此匆忙,叔叔还是注意到我们中有一个孩子正挤在他身边。那就是阮金泰,一个每天和我同桌的同学。

泰是个孤儿,母亲是废品回收员。家里很穷,缺衣少食。因此,泰个子矮小,瘦削,皮肤黝黑,衣衫褴褛,脚上穿着破旧的橡胶凉鞋。或许正因为他如此显眼,那天早上,即使泰被朋友圈里挤得水泄不通,胡伯伯还是注意到了他。和大家告别后,胡伯伯停下来,和泰单独聊了一会儿……

1965年2月9日那个难忘的早晨之后,我们这些学生告别了李常杰学校,告别了河内,也告别了彼此,各自踏上归途,撤离到乡下。多年以后,第一次毁灭性的战争(1965-1969年)结束,我们才有机会再次相聚。

四年后,在和平的最后一天意外享受到与胡伯伯见面之乐的那群小学生,都是坚强勇敢的青年,有着同样的钢铁意志,齐心协力奔赴战场。我和阮金泰又在一起了,同一个新兵营,同一个连,同一个排。一天晚上一起站岗,阮金泰告诉我,当年我们全班同学参观主席府的两天后,阮金泰收到了胡伯伯送的礼物。是一件棉袄,一件毛衣,一条围巾,一双鞋。胡伯伯的贴身秘书把礼物送到了阮金泰位于贫困的金马街巷子深处的家。

在白奈接受了4个月的新兵训练后,我们被分配到不同的部队。泰可能是因为数学很好,所以被分配到导弹军,在A战场作战。

我的朋友阮金泰于1972年12月在河内美军B52轰炸机12昼夜的轰炸中牺牲。那是我们这一代人。1969年9月的那代勇士。

回想起1969年,我的脑海里总是浮现出一片白色的雨幕,一条通红的红河,浩浩荡荡,滚滚向前,汹涌澎湃,仿佛要将两岸卷走。秋天是个艰难的季节,雨水连绵,风雨交加。年年如此,但似乎战争越深入,红河的洪水就越汹涌。七月满月之前就已经很危险,之后更是险象环生。到了八月中旬,我们全街的男女青年都被动员起来,投入到护堤工作中。到了国庆节,水位已经下降了很多,但我们仍然竭尽全力,继续加高、加厚阳河与红河交汇处那段薄弱的堤段。直到9月3日凌晨,我们才轮流值班。我们八个人在窝棚里睡觉,被叫醒,送上回城的车。回到车上,我们又睡了过去……

当时大约是早上六点,我们的车子开上了龙边桥。红河上唯一的桥,桥的两边都挤满了人,人车拥挤,随着脚步声、车轮的转动而缓慢移动。但是没有汽车喇叭,没有自行车铃,没有说话声,没有笑声,甚至好像连脚步声都没有,尽管人流依然在不停地流动。他们脸上沾满雨水,眼睛半闭着,但就在一瞬间,我意识到,所有人,所有人,成千上万的人,沿着这座横跨湍急河水、长达两公里多的桥,都在走着、哭着,或者说,是在无声地哭着,没有发出任何声音。因为周围极其安静。有人沿着桥栏杆走着,有人空手而行,有人扛着东西,有人推着自行车,有人站在卡车的车厢里,有人坐在客货车里。士兵。城里人。乡下人。他们在雨中走着、哭着。

卡车车厢里的我们几个,以及驾驶室里的司机,都是从天上掉下来的人。整整一个星期,我们紧贴着堤坝,趟过泥泞,一歇就睡,被雨水和洪水隔绝了广播和世界。然而,就在那一刻,看到两股巨大的人流在雨中同时悲伤地行走,我们立刻明白了发生了什么。

“胡伯伯……”我们中有人低声说道,语气迟疑。我们不确定自己在想什么,但都感同身受。因为对我们来说,即使在那段苦难深重的岁月里,如此巨大、沉重、深刻、普遍的痛苦,世间只有一个原因。就在这时,一列火车,没有车厢,独自驶过大桥,从河内开往嘉林,经过我们身边时,突然鸣笛。可以说是火车发出的一声叹息。这并非我后来的想象,而是真的,是一声叹息,如同人之叹息。紧接着,停泊在法登桥边某处的拖船也鸣笛。紧接着,嘉林站内,许多其他火车头也同时鸣笛。嘶哑而痛苦的鸣笛声在雨中回荡……

胡主席的逝世,这一重大损失,让全民族比以往任何时候都更加团结,化悲痛为力量。听到这些话,今天的人们或许会觉得它们文艺、夸张。但对于1969年秋天生活在河内市中心的人来说,当他们听到这些仿佛口号般的话语时,他们会清晰地再次看到他们自己、他们的家人、他们的朋友和他们的邻居们当时的心情、意志、决心和气概。

1969年9月,原定于9月7日举行的新兵集结日不得不推迟到15日。一是因为我们兄弟俩希望在国丧周期间留在河内,以便和其他人一起在巴亭堂排队,向胡伯伯致敬;二是因为这几天,志愿参军的年轻人数量激增。他们非常坚决地报名参军,想要立即出发,不愿等到下一批。当然,不仅在河内,全国各地都如此。

那年秋天的新兵被称为969批。这批人中,许多人是母亲的最后一个儿子或独子,也就是说,他们没有资格服兵役,但仍然决定离开军队参军。当时,我们新兵营里也有一些同学收到了国内外大学的录取通知。有些人已经坐上了开往中越边境的火车,听到胡伯伯去世的消息后,他们立即下火车,返回军队参军……

对于我们这些1950年、1951年、1952年出生,大约从1968年入伍的人来说,如果问我们军旅生涯中最艰苦的一年,大家都会说是1972年。然而,最艰苦、最危险的一年是1969年至1970年。这是茅盾革命之后的时期,很多人也称之为“胡伯伯去世后的时期”。

直到现在,我还常常在想:我的祖国、我的同胞、我的战友和我,究竟是靠什么,才能熬过远远超过人类承受能力的日日月月,屹立不倒,然后战胜困难,振作起来,奋起直追,终于迎来4月30日完全胜利的那一天呢?

***

2023年4月30日上午,武文赏主席在主席府亲切接见了第三军B3方面军老战士们。正因如此,我才得以生平第二次拜访胡伯伯故居。此前几次参观胡志明主席陵墓时,我都没有深入主席府。时隔58年后,这一次,我和朋友们登上21级台阶,登上高台,穿过敞开的宫门,走进了国家最神圣、最崇高的建筑之一——胡志明主席故居。

21级大理石台阶,58年。当年,我们是颈系红领巾的年轻战士,兴高采烈地冲上台阶。如今,我们已是白发苍苍的老兵,心中百感交集,默默地、悠闲地一起走上台阶。每一级大理石台阶,每一步,都代表着岁月,代表着人生的阶段。

春日的天空,高远而稀疏的云朵轻轻飘荡。主席府广阔的花园里,风儿时而平静,时而激昂,如同歌声的高潮。岁月流逝,沧海桑田,星辰更迭,但这里,大地和人民的心,却永恒地停留在胡志明时代。我们一起,用心聆听胡伯伯在那个风雨飘摇的蛇年春日里,对年幼的孙辈们的忠告和教诲。胡伯伯的声音,我的祖国——中部地区,永远回荡在我们这一代——“千军万马,沿着胡伯伯的足迹前进”的一代——的生活中。